- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

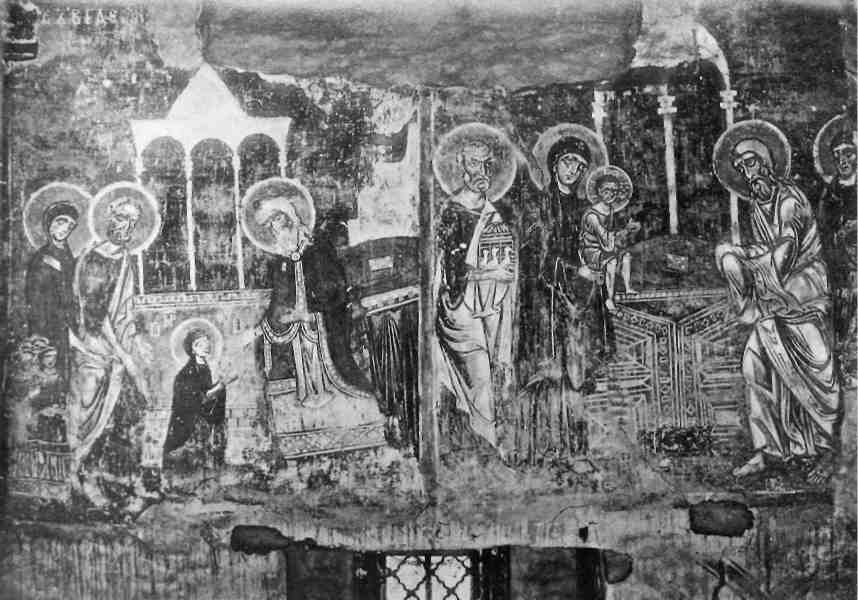

144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

Благовещенской церкви на Мячине

(«в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г.

из Успенского собора Старой Ладоги (конец 1150-х гг.) (илл. 125).

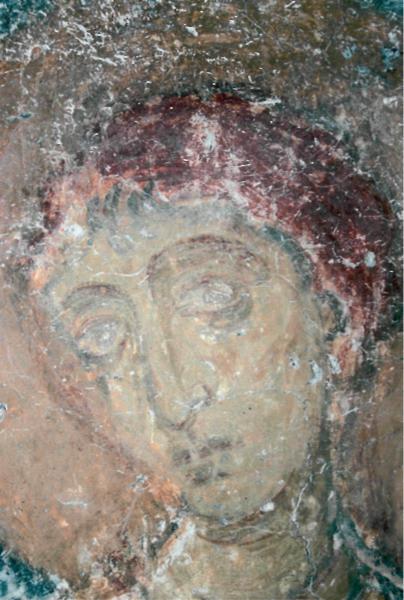

Контрастность художественных приемов, заложенная в природе динамичного стиля, в аркажских фресках намеренно форсируется. Мир аркажских росписей категоричен и строг, и это проявляется через угловатость контуров, резкость пробелов на ликах святых, экзальтированность их образов. нутренняя напряженность, порой чрезмерная эмоциональность становится открытой, лики утрачивают всякий намек на внешнюю красоту, оказываются огрубленными и порой даже гротескными, далекими от умеренности классических идеалов. Скупая система живописи Аркажей, почти неизвестная нам в таком кристалльно ясном виде по памятникам византийского мира, полностью соответствует идеалам аскезы, породившим это суровое искусство.

Дух монументализации художественного языка свойственен Аркажам не в меньшей степени, чем другим памятникам эпохи (росписи Патмоса, Дмитриевского собора во ладимире или Осиос Давид в Салониках), однако здесь он проявляет

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 145

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

145

свой более стихийный и почвенный характер. Монументализм аркажских мастеров виден в пластичности написания ликов, в использовании широкой пробелки в письме одежд, в освобождении композиционных построений от мелких деталей, когда архитектурные кулисы не превращаются в театрализованный стаффаж (как мы это видим, например, в Лагудера, Кипр, 1192 г.). Однако монументализм отдельного

образа или композиции не становится качеством всей системы декорации. Огромные алтарные образы из «Службы св. отцов» объединены с рядами небольших медальонов, где помещены крошечные, «иконные» образы святителей. Ряды медальонов обрамляют снизу и сверху сохранившуюся часть алтарной декорации. многоярусной росписи обеих боковых апсид даже редкие цезуры плотно заполняются фигурами святых

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 146

146

ГЛАА II

147. Богоматерь Оранта. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода. 1199 г.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 147

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

147

или орнаментальными вставками, совершенно лишенными всякого архитектонического смысла. Росписи боковых апсид Благовещенской церкви превращены в ковер из повествовательных сцен и орнаментальных или сюжетных дополнений со сложным иносказательным смыслом. Анализ росписей Аркажей показывает, что между ними и фресками Старой Ладоги гораздо больше различий, чем сходства, а тем более преемственности. Академический рационализм и холодная рассудочность староладожских художников в сравнении с работой аркаж-ских мастеров становятся столь же очевидной, сколь и безоглядно открытая эмоциональная экспрессия последних. Сравнение этих памятников, созданных почти одновременно, но имеющих столь

принципиальные художественные различия, еще раз показывает, насколько разнообразной была художественная жизнь Новгорода в этот период. Фрески Ладоги демонстрируют участие приглашенных византийских мастеров, работавших в нормах столичной художественной культуры, лишь отчасти приспособившихся к местным требованиям. Что же касается Аркажей, то здесь проявляется местная традиция, возникшая, вне сомнения, не без участия греческих художников и реализующая общие для всего византийского мира идеалы монашеской аскезы, но все же в значительной степени окрашенные новгородским духом.

Стихия новгородского искусства наиболее ярко проявилась во фресках Нередицы (1199), созданных новгородским

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 148

148

ГЛАА II

князем Ярославом ладимировичем в память о своих двух скоропостижно скончавшихся сыновьях. Эти росписи отражают следующую ступень в стилистическом развитии живописи византийского мира, которую принято называть «искусством около 1200 года». До варварского разрушения храма в 1941 г. во время боев торой мировой войны, росписи покрывали все плоскости стен и сводов церкви буквально от купола до пола, и лишь небольшие участки их были утрачены. настоящее время, после восстановления храма и реставрации фресок, на стенах Нередицкой церкви осталось не более одной пятой части всей прежней декорации. К счастью, еще до войны росписи были довольно полно сфотографированы и частично скопированы, что дает возможность

судить об их художественном и иконографическом своеобразии.

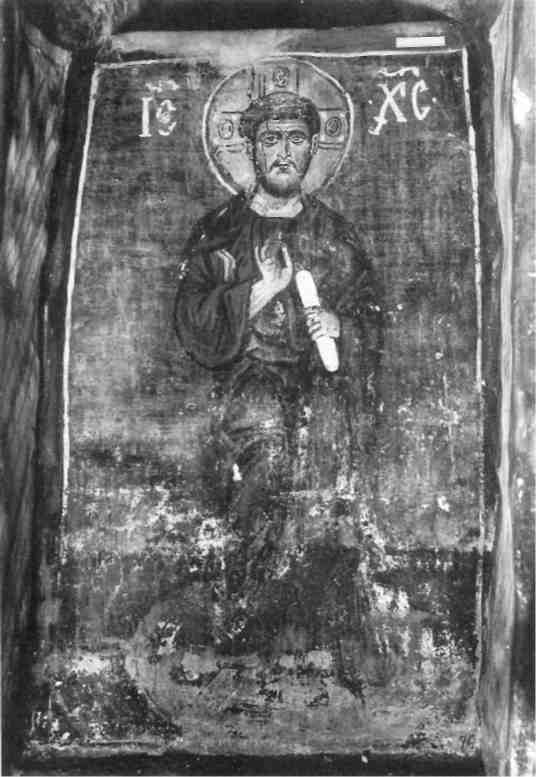

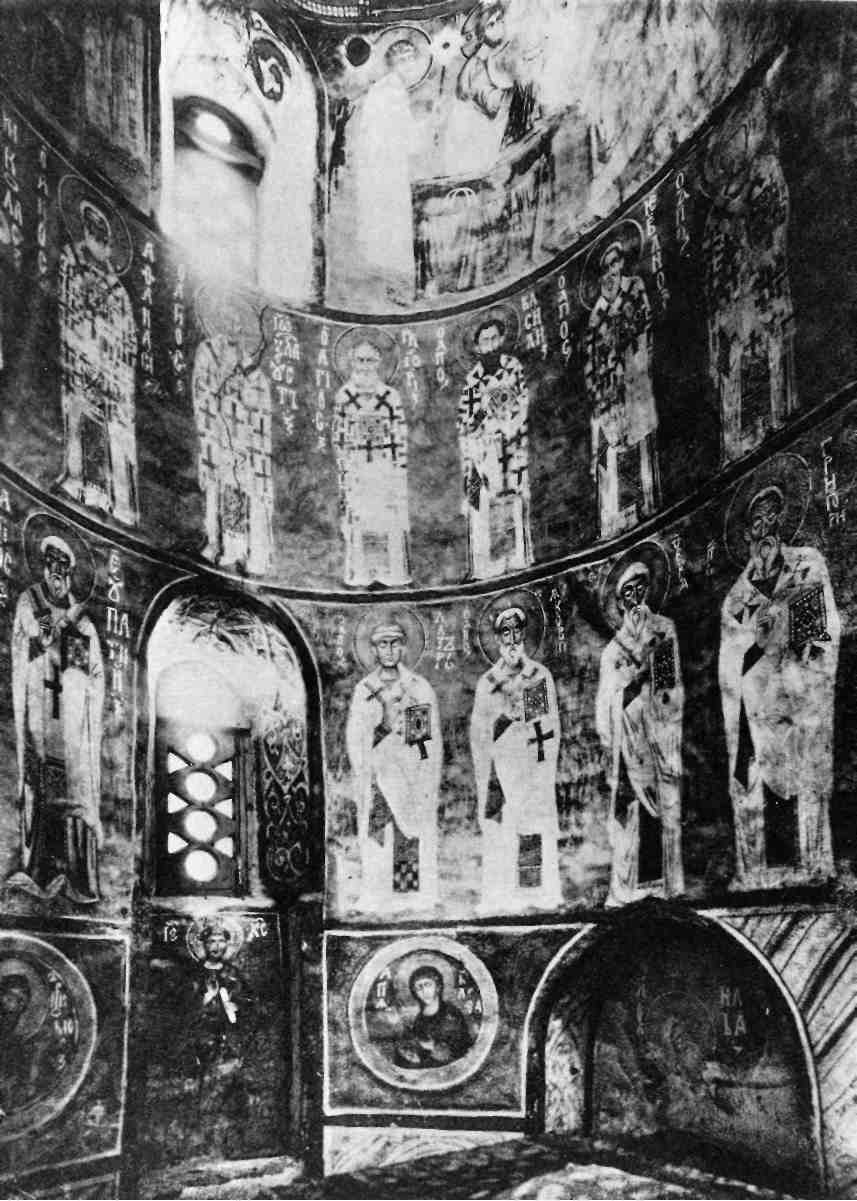

Иконографическая программа Нере-дицы продолжает линию, начатую фресками Мирожа. Ее основу составляют уже хорошо знакомые нам образы и сюжеты - купольное «ознесение», «Мандилион» и «Керамион» в лобовых частях подпружных арок, Богоматерь Оранта в конхе апсиды, «Причащение апостолов» и двухъярусный святительский чин. Кроме того, в программу Нере-дицы включены несколько образов, которые развивают догматические идеи о Христе - седержителе, Предвечной жертве и Искупителе, а также о Христе -еликом Архиерее, Который мистически участвует в каждом богослужении, чем подчеркивается единство небесной и земной литургии. Программа Нередицкой

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 149

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

149

росписи оказывается особенно насыщенной литургическими аллюзиями, что в целом отражает дух эпохи. Раскрытию этих тем, как и в других рассматриваемых древнерусских памятниках, посвящены образы, расположенные по центральной оси храма.

Центральным сюжетом программы является образ Богоматери в конхе алтаря. Традиционная для русских росписей еще с киевских памятников XI в., фигура Богоматери Оранты дополнена здесь медальоном с Младенцем Христом (илл. 147). оздев руки вверх, Богоматерь как будто возносит этот медальон - символ артоса (евхаристического хлеба), на Престол уготованный, изображение которого расположено над Ее фигурой. Изображение Престола уготованного (или «Этимасия») является самым древним

символом Святой Троицы, Которой, согласно молитвам евхаристического канона, ставшего предметом полемики на упоминавшихся константинопольских соборах 1156-1157 гг., и приносится евхаристическая жертва. Таким образом, перед нами предстает изображение небесной литургии, где на Божественный престол Святой Троицы приносится евхаристическая жертва - Младенец Христос в образе артоса. своде алтаря Христос изображен в редкой иконографии етхого деньми (илл. 148, 149), которая основана на видении пророка Даниила. Он представлен в облике седого старца, чем подчеркивается Его едино-сущность Отцу. Рядом на щеке апсиды вновь изображен Христос, но уже в образе Эммануила (илл. 150), иконография Которого в это время прочно

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 150

150

ГЛАА II

ассоциировалась с темой искупительной жертвы Христа. Таким образом, соотношение этих двух образов вновь указывает на тему Предвечной Жертвы и развивает общую для алтарной декорации Нередицы программу, наполненную литургическими аллюзиями.

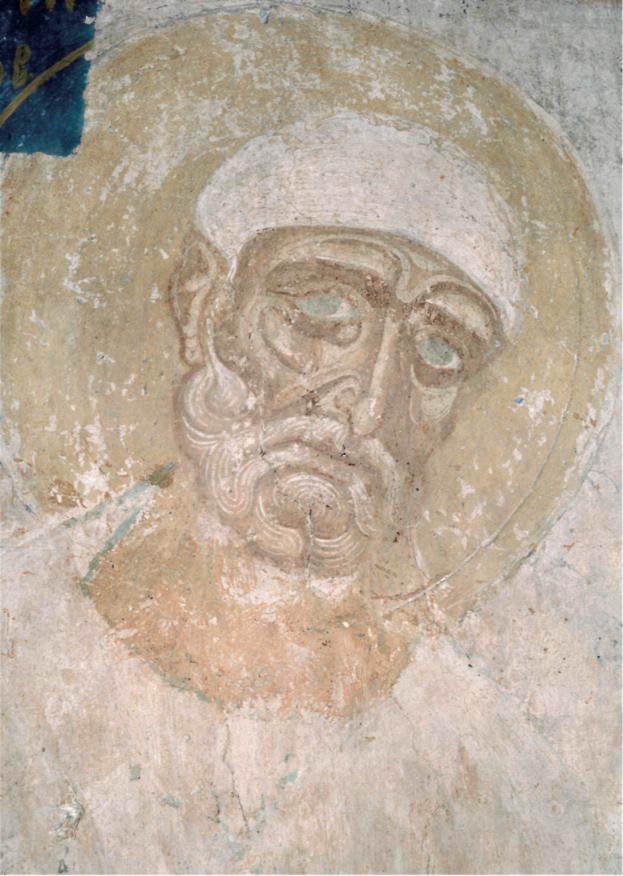

Тема литургии, буквально показанная в «Причащении апостолов», развивается также и в двухъярусном святительском чине, с фронтальными фигурами епископов, которые предстоят реальному храмовому престолу, соучаствуя в литургии, происходящей в алтаре храма (илл. 152). За престолом, в нише синтрона, изображен Христос Иерей - один из самых

редких вариантов иконографии Спасителя (илл. 151), который в русском искусстве известен еще лишь по мозаикам Софии Киевской. Стоя за престолом, на котором совершается все евхаристическое действо, Христос Иерей словно непосредственно участвует в литургии, буквально олицетворяя слова евхаристического канона: «Ты еси приносяй и приносимый, приемляй и раздаваяй, Христе Боже наш».

Помимо перечисленных сюжетов, роспись Нередицы включала огромное количество различных сцен и фигур святых. Апсида жертвенника была посвящена Протоевангельскому циклу, а

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 151

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

151

152. Росписи алтарной апсиды церкви Спаса на Нередице близ Новгорода. 1199 г.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 152

152

ГЛАА II

также изображениям преподобных отцов, что было обусловлено монастырским характером храма. диаконнике находились сцены из жития Иоанна Предтечи, и его бюст занимал конху апсиды, а ниже располагались фигуры св. жен. есь западный объем под хорами был отведен под многочисленные сцены «Страшного Суда», что для системы декорации древнерусских храмов этого периода становится нормой. основном объеме на сводах и стенах шли сцены подробного евангельского повествования, в котором были акцентированы сюжеты страстей Христовых, причем их взаиморасположение зачастую определялось не хронологией событий, а их символическим значением. Так, значительная часть сцен этого цикла, прообразующая евхаристическую жертву («Предательство Иуды», «Явление Христа в Эммаусе» и др.), была сосредоточена на хорах церкви, соседствуя с ветхо-

заветными прообразами Евхаристии -«Гостеприимством Авраама» и его «Жертвоприношением». Другой символический ряд находился в среднем уровне росписей северной части храма, где одно за другим шли «Рождество Богоматери», «ведение во храм» и «Сретение» (илл. 153). Эти сюжеты объединены темой внесения в храм искупительной жертвы, с той лишь разницей, что богородичные сцены прообразуют жертву Христа, тогда как «Сретение» собственно является началом жертвенного служения Спасителя. Подобное символическое сопоставление «Сретения» и «ведения» впоследствии станет одним из явлений в иконографических программах древнерусских храмовых росписей.

Некоторые элементы росписи были предопределены особенностями ктитор-ского заказа постройки и ее декорации, имевших погребальный характер, поскольку строительство и роспись храма были

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 153

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

153

приурочены к трагическим событиям -смерти двух сыновей князя Ярослава ладимировича. Это проявляется и в подборе некоторых сюжетов и персонажей, в чем исследователи видят отражение погребального культа, и в изображении некоторых святых, которые, вероятно, являлись патронами участников создания храма и росписей. Такова, например, фигура св. мученика Мартирия - небесного покровителя новгородского владыки Мартирия, при котором создавался Нере-дицкий храм и который, с большой долей вероятности, являлся автором программы его росписи. Но наиболее приметным из подобных изображений является ктитор-ская фреска в аркосолии южной стены, где планировалось место захоронения самого князя Ярослава ладимировича. На фреске, созданной, очевидно, буквально через несколько лет после создания всего фрескового ансамбля, изображен

восседающий на престоле Христос, Которому, согласно распространенной схеме ктиторского изображения, князь Ярослав подносит модель храма (илл. 154).

Нередицкие фрески, написанные в очень короткие сроки, были созданы артелью, которая превышала по количеству художников группы, работавшие, например, в церкви Георгия в Старой Ладоге. На это указывают несколько манер в письме ликов. Структуру росписей определяли два ведущих мастера, руку которых можно выявить в главных сакральных зонах храма, а именно в росписях купола, парусов и алтаря, а также в целом ряде других композиций, тогда как другие мастера, вероятно, являвшиеся подмастерьями двух первых, проявляют себя лишь в периферийных зонах росписей. Обилие самостоятельно работавших мастеров, очевидно, вызванное сроками заказа, вносило в росписи

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 154

154 ГЛАА

и

Нередицы элемент стилистического разнобоя, который, впрочем, заметен лишь при скрупулезном анализе живописи, поскольку основополагающие принципы были для всех нередицких мастеров едиными.

Показательно в этом отношении сравнение фресок Нередицы и Ладоги в плане взаимодействия стенописи и архитектуры. Нередицкие фрески созвучны архитектуре храма, прежде всего, своей соразмерностью архитектурным поверхностям, использованием в основном крупного модуля изображений и малой градуированностью масштабных соотношений. то же время классические принципы архитектонического взаимодействия живописи с архитектурой нере-дицкими мастерами практически прене-брегаются. Так, декоративные элементы росписи, которые имеют принципиально

156. Св. Фока Синопский. Фреска церкви

Спаса на Нередице близ Новгорода. 1199 г.

важное конструктивное значение для художников Георгиевской церкви, в Нередице утрачивают свою архитектоническую роль, появляясь как чисто декоративные мотивы в самых неожиданных частях росписи. Если в Георгиевской церкви стенопись развивает и обогащает архитектурные формы, то в Нередице фрески создают свое собственное пространство, которое формируется путем взаимодействия между собой самих росписей. этом новом пространстве архитектура храма скорее растворяется, чем равноправно сосуществует с живописью, и именно в этом заключается одна из принципиальных особенностей Нередицких росписей.

Работая параллельно, на соседних участках стен, порой вдвоем даже на одной композиции, оба ведущих мастера не приспосабливаются друг к другу и

О

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 155

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

155

157. Св. Мандилион. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода. 1199 г.

158. Св. Керамидион. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода. 1199 г.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 156

156 ГЛ

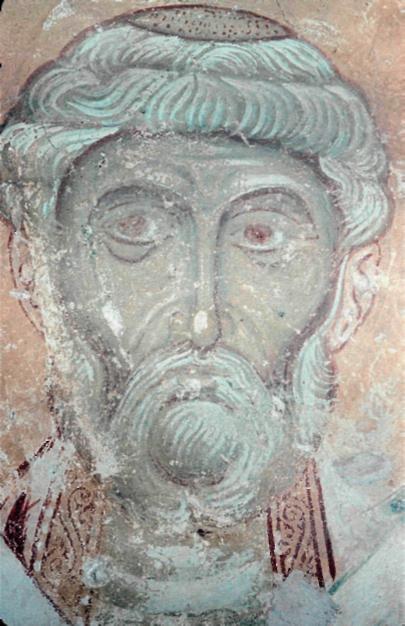

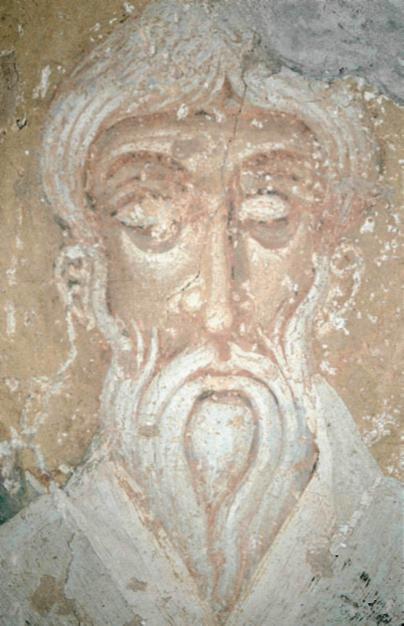

сохраняют свою индивидуальность. Так, первый мастер пользуется достаточно сложной техникой письма, с оливковым санкирем и красно-коричневыми тенями, поверх которых положены многослойные высветления, завершающиеся пастозной пробелкой и темно-коричневым рисунком. ыполненные им изображения Христа Иерея, Петра Александрийского (илл. 155), святителей в северной части алтаря, и многие другие образы, отличаются жестким рисунком, графически напряженными пробелами, контрастность которых сглаживается благодаря довольно плавной светотеневой моделировке. Исполненные им образы приближаются к той мере объемности и пластичности, которая становится нормой византийского искусства накануне 1200 г. Резкий и структурно ясный рисунок исполненных им ликов, обладая полным набором типично новгородских черт, тем не менее, явно тяготеет к византийским образцам,

торой мастер обладает не менее ярким художественным языком. Он работает в более простой технике, где лик пишется прямо по охристой подготовке, общей с нимбом. качестве высветлений он не использует принятую в такой технике разделку штрихами и мазками, известную нам на примере Аркажей или Ладоги, а наводит свет плавно положенными белилами, постепенно наполняя форму тонкими лессировочными слоями. Отдавая дань традиции линейного стиля, поверх проработанного объема он иногда кладет белильные мазки, подчеркивая черты лица, но в его интерпретации они уже не несут формообразующего начала. Чисто пластическое понимание формы становится в его ликах абсолютно преобладающим, и это выражается даже в конструкции и рисунке лиц, которые приобретают более округлые и сплавленные, а иногда даже расплывчатые очертания, подчеркнутые в крупных ликах глубокой теневой проработкой, придающей им почти скульптурную выразительность (илл. 156).

и

Квинтэссенцию этих различий демонстрирует сравнение двух «Нерукотворных Образов» - «Мандилиона», принадлежащего первому мастеру, и «Керамиона», исполненного вторым художником. «Мандилион» (илл. 157) демонстрирует искусство, тяготеющее к строгому пониманию формы, четкости рисунка, ясности контуров, а в целом - к классической комниновской традиции. «Керамион» (илл. 158), наоборот, представляет собой менее умелое произведение, в котором отчетливо видна почвенность и провинциальная спонтанность работавшего здесь художника. манере письма лика явно преобладает пластическое начало, которое предстает в еще не до конца определившихся, чуть размытых формах, однако именно здесь открываются широчайшие перспективы в искусство зрелого XIII в., тогда как «Мандилион» ориентирован скорее на образцы прошлого.

И тем не менее нередицкие фрески сливаются в единый и очень цельный ансамбль, что отмечали все исследователи, видевшие памятник до разрушения. Широкая размашистая манера письма, в сочетании с почти эпической масштабностью и жизненностью образов, создают неповторимую атмосферу этого памятника. Здесь нет сурового аскетизма Аркажей или аристократической отстраненности Ладоги, но присутствует открытость и непосредственность новгородцев, попытавшихся воплотить свое представление о Царствии Небесном, где преобладают очищенные цвета, а свет не иссушает плоть, а, преобразуя ее, придает ей почти осязаемую пластичность. Стилевые дефиниции уходят здесь на второй план, а главным для ансамбля оказывается единый дух росписи, монументальный, величественный и достаточно суровый, воспитанный на искусстве Антониева монастыря и Аркажей, и поданный по-новгородски прямолинейно и отчасти тяжеловесно, но в то же время очень жизненно.

О

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 157

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

157

Полоцк и Киев

Дух «нового монументализма», так отчетливо обозначившийся во фресках Нередицы, в искусстве византийского мира знаменовал собой переход к возрождению старых идеалов и обращению к образцам античности с их скульптурностью, ясностью форм, сбалансированностью фигур и точностью пропорций. целом это широкое художественное явление определило все искусство византийского мира около 1200 г., но в разных регионах эти настроения находили разные выражения. памятниках константинопольского круга эти новые веяния выражались прежде всего в успокоении форм, отказе от излишней экспрессии ликов, извивов драпировок, а в целом - в возрождении антикизирую-щих идеалов, всегда живших в глубине византийской культуры. Наиболее ясно эти настроения проявились в росписях Осиос Давид в Фессалониках и монастыря Иоанна Богослова на Патмосе (конец XII в.), а чуть позднее во фресках церкви Богородицы в Студенице (1208-1209). Что же касается провинциальных памятников, в том числе и древнерусских росписей этого периода, то здесь новые стилистические течения нашли выражение в укрупнении форм, утяжелении пропорций, монументализации самого образа, акцентировке его статичности и весомости, а зачастую - и в некотором ретроспективизме, обращении к образцам искусства рубежа XI-XII столетий с его пластической трактовкой формы. Эти черты нового искусства, отчетливо выявившиеся в росписях Нередицы, по-разному проявились и в других древнерусских ансамблях позднего XII в., возникших, правда, не на новгородской почве, а в других регионах Руси и поэтому вобравших в себя иные местные традиции и реалии.

Пожалуй, ближе всего к новгородским памятникам этого периода стоят фрески Спасо-Преображенского собора Евфросиниева монастыря в Полоцке,