- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

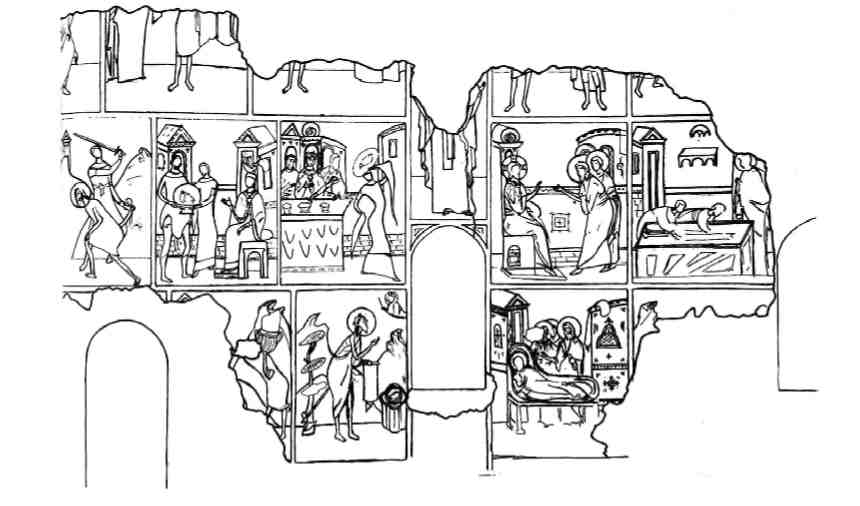

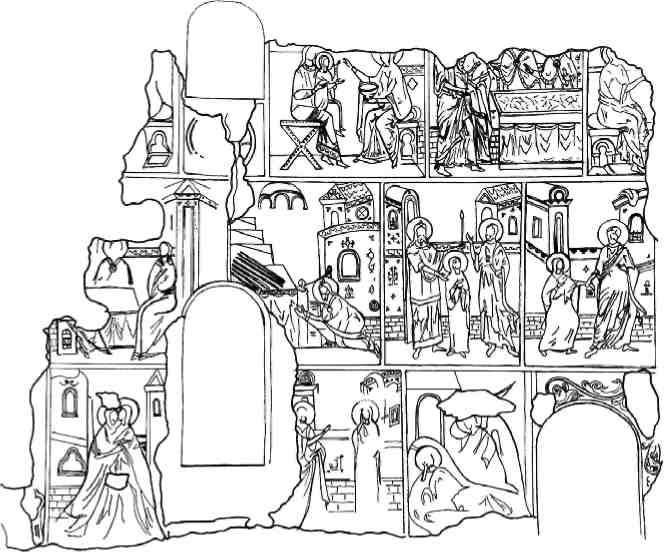

139. Неизвестный святитель.

Фреска Благовещенской церкви на Мячине

(«в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г.

140. Неизвестный святитель.

Фреска Благовещенской церкви на Мячине

(«в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 142

142

ГЛАА II

Этот текст, послуживший основой для иконографии аркажской фрески, наглядно показывает, что богословская проблематика, волновавшая изантию во второй половине XII в., была в полной мере актуальна и для Новгорода.

Мастера аркажских росписей используют арсенал устойчивых выразительных приемов динамичного стиля, хорошо знакомый нам по фрескам Старой Ладоги и, вне всякого сомнения, имевший с ними общие истоки. Перед нами предстают все те же стилизованные света, испещряющие лики святых множеством морщин и линий, и даже техника письма порой буквально совпадает с ладожскими образами, повторяя ту же лапидарную трехтоновую систему наложения красок, когда вся выразительность образа строится на напряженном сочетании охристой карнации, как правило, заполняющей объем не только лика, но и нимба, а также широко положенных

обобщенных красно-коричневых теней и энергичных белильных высветлений, пастозных и пластичных по своей природе. трактовке фигур уже отчетливо проявляются настроения, ведущие к созданию более монолитного и пластически ясного объема, когда тонкие линии и извивы постепенно приобретают лишь второстепенное значение.

Показательно сравнение типологически схожих образов - ладожского Николы (илл. 137) и аркажских святителей из арки между алтарем и диаконником (илл. 139, 140). се они расположены в узких арочных проемах, выполнены в очень крупном масштабе и максимально приближены к зрителю. Этот эффект расположения крупномасштабной фигуры, помещенной в стесненное пространство, -излюбленный прием в искусстве поздне-комниновского периода (ср. изображения в церквах Бессеребренников в Кастории, Георгия в Курбиново, Пантелеймона в Не-

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 143

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

143

142. Обручение Иосифа и Марии.

Фреска Благовещенской церкви на Мячине

(«в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г.

143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

Фреска Благовещенской церкви на Мячине

(«в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г.

рези, и др.). Однако результаты в Ладоге и Аркажах получаются различными. Лики аркажских святителей, слившиеся с сиянием нимба и читающиеся благодаря энергичной пробелке, полны такой аскетической суровости и мистического напряжения, что буквально испепеляют зрителя своими пронзительными взглядами. Совершенно иначе решен образ Николая Чудотворца в Георгиевской церкви, смягченный благодаря тому, что высветления на лике выполнены не белилами, а осветленной охрой. Образ Николы оказывается куда более сосредоточенным и сдержанным, но в нем нет того непосредственного и прямолинейного, и в то же время очень искреннего духовного горения, которое присутствует в аркажских образах. Формально перед нами один и тот же стилистический прием, но по существу это две совершенно различные его интерпретации, выдающие разные образные ориентации и художественные перспективы.

работе аркажских мастеров развиваются те тенденции, которые в основном преобладали в живописи византийской периферии и строились на идеалах аскетического искусства, чуждого классической красоты, академической сдержанности и изысканности, то есть тех черт, которые нашли проявление в живописи Старой Ладоги. Так, например, фигуры святителей в «Службе св. отцов» имеют мощные пропорции, а их лики с чуть гипертрофированными чертами, широко расставленными глазами, рельефными лбами и крупными носами, весьма далеки от образцов византийской классики (илл. 146). Именно здесь явственно предстает перед нами стихия новгородского искусства XII в., проявившаяся уже в памятниках начала столетия. Аркажские святители из «Службы св. отцов» обнаруживают образное родство со святыми из собора Анто-ниева монастыря (1125) или св. Кириком

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 144

144

ГЛАА II