- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

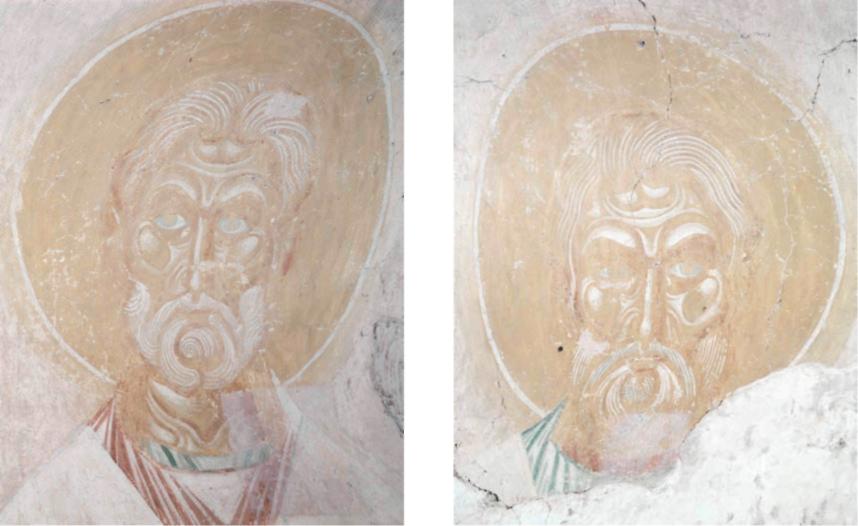

127. Ангел из «ознесения».

Фреска Георгиевской церкви в Старой Ладоге.

Последняя четверть XII в.

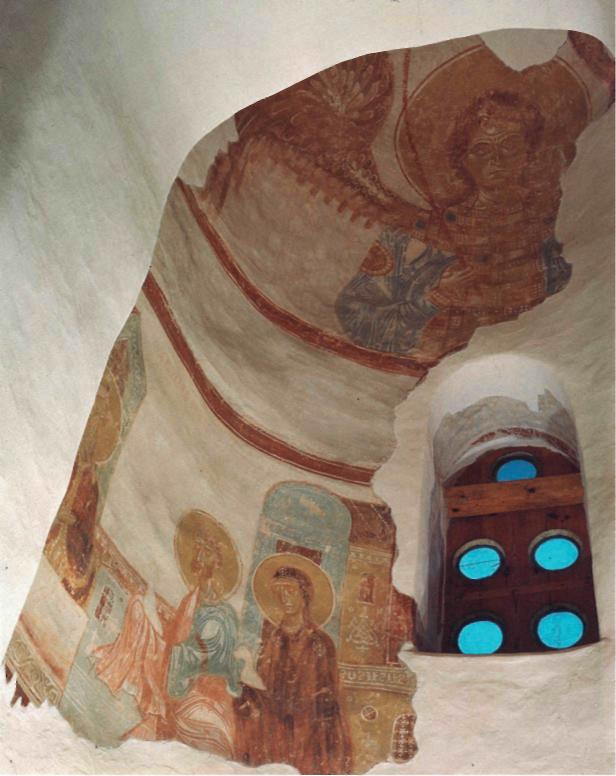

Ладожские фрески, несмотря на яркую индивидуальность работавших здесь мастеров, обладают стилистической цельностью, которая обеспечивается соблюдением устойчивых принципов. Одной из главных категорий оказывается архитектоника стенописи. Георгиевской церкви повествование существенно сокращено ради сохранения масштабной соразмерности живописи с архитектурой. Эта особенность староладожских росписей отчетливо видна в декорации боковых апсид, где сцены располагались всего в два регистра и насчитывали в одном случае четыре (жертвенник), а в другом (диаконник) - три сюжета. Художники свободно могли бы расширить повествование, чуть уменьшив масштаб фресок. Однако они, напротив, увеличивают размер сцен ради усиления масштабной выразительности живописи и ее архитектонической ясности.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 130

130

ГЛАА II

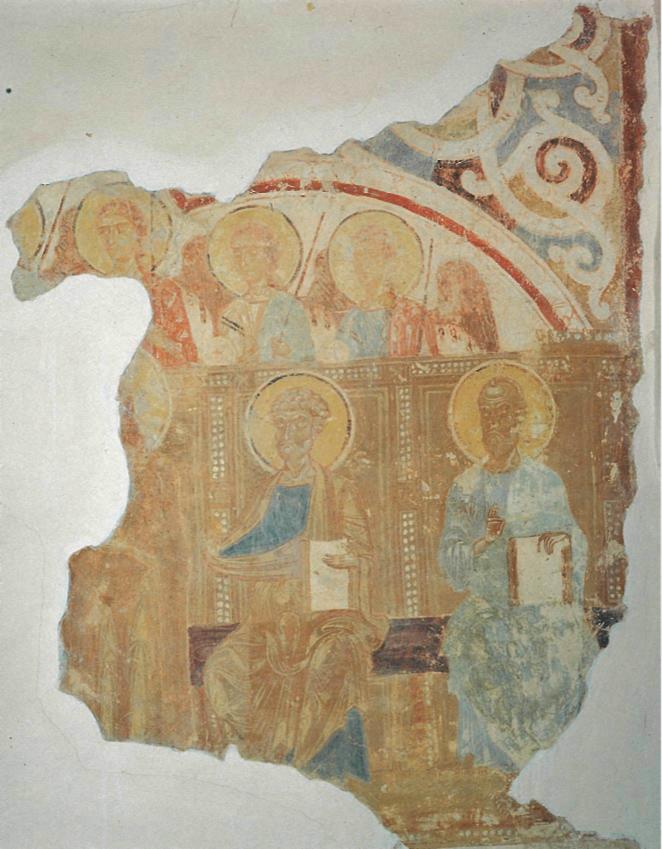

128. Служба святых отцов. Фреска алтаря Георгиевской церкви в Старой Ладоге. Последняя четверть XII в.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 131

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

131

129. Св. Климент папа Римский из «Службы святых отцов». Фреска Георгиевской церкви в Старой Ладоге. Последняя четверть XII в.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 132

132

ГЛАА II

Масштабные градации фресок обладают своей внутренней логикой, соответствуя не только параметрам архитектурных объемов, но и сакральной значимости данного пространства. Самыми крупными оказываются наиболее значимые изображения алтарной части, например, архангелы в конхах боковых апсид. свою очередь, в повествовательных сценах «Страшного Суда» отдельные лики доходят до иконных размеров. Масштабные градации соответствуют делению храма на три литургических пространства: алтарь, наос и помещение под хорами, соответствующее в богослужеб-

ном назначении нартексу. Сакральный смысл подобного приема очевиден: по мере подхода к «Святому святых» изображения становятся крупнее, по мере удаления от алтаря «горний мир» отдаляется и масштаб изображений уменьшается.

Чрезвычайно важную архитектоническую роль в организации внутреннего пространства храма играет орнамент, который отличается в этом ансамбле разнообразием и богатством мотивов. Орнаментальные вставки в зенитах сводов и арок, или фриз медальонов со святителями в основании апсид,

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 133

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

133

Последняя четверть XII в.

окруженный упругим растительным орнаментом, призваны обозначить конструктивный каркас храма, на котором как бы крепится вся остальная роспись. Другой подобный фриз, но значительно меньших размеров, шел по стенам основного объема, отмечая середину их высоты. Над центральной композицией «Страшного Суда» расположена трехлопастная арка, заполненная растительным орнаментом, оживляющая вялый стык фрески с настилом хор и придающая структурную напряженность и выразительность аморфной горизонтали их сочленения. Многочисленные арочные обрамления

вокруг фигур вносили в интерьер храма дополнительные архитектурно-декоративные акценты и тем усиливали конструктивную выразительность всей росписи. Так, пророки в барабане обрамлены арочками на консолях, имитирующими резные декорации, когда фигура святого часто помещалась в небольшую нишу, обрамленную резным орнаментом или аркадой. Столь же выразительные декоративные элементы украшали южную и северную стены храма, где на уровне нижних сдвоенных окон располагался регистр, состоявший из трех фронтальных фигур, обрамленных арочками на

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 134

134

ГЛАА II

Последняя четверть XII в.

колонках. месте с оконными проемами эти фигуры (от них сохранился лишь пророк Даниил на южной стене), составляли единый фриз, подобный аркатур-ным поясам фасадов владимиро-суз-дальских храмов. водя эти мотивы, фрескисты ориентировались на памятники византийской классики, где часто использовались резные обрамления фресок и их живописные имитации.

Утонченность мастеров ярко проявилась в колористическом решении росписи

Георгиевской церкви, отличающемся от принятых стандартов эпохи. За основу колорита взято использование чистых, но чуть приглушенных и при этом сильно разбеленных красок, иногда положенных таким тонким слоем, что через него просвечивает левкасная подготовка под живопись. Благодаря столь интенсивному высветлению красок вся палитра росписей приобрела совершенно нестандартное звучание. Художники пишут как будто с палитры, свободно смешивая

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 135

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

135

краски, доводя их до нужной ПЛОТНОСТИ или прозрачности. Колорит росписи приобрел облегченное, пастельное звучание, отличающее фрески Георгиевской церкви от большинства современных им памятников.

Благодаря облегченному колориту небольшой объем Георгиевской церкви смотрелся легким и светлым практически при любом освещении, что особенно актуально в условиях русского Севера. Примечательно, что росписи дьяконника, жертвенника и объема под хорами имели не голубой, а белый фон, заметно выделяясь из общего цветового строя фресок. Благодаря чередованию цвета фона в различных частях храма роспись приобретала еще более ясное архитектоническое звучание.

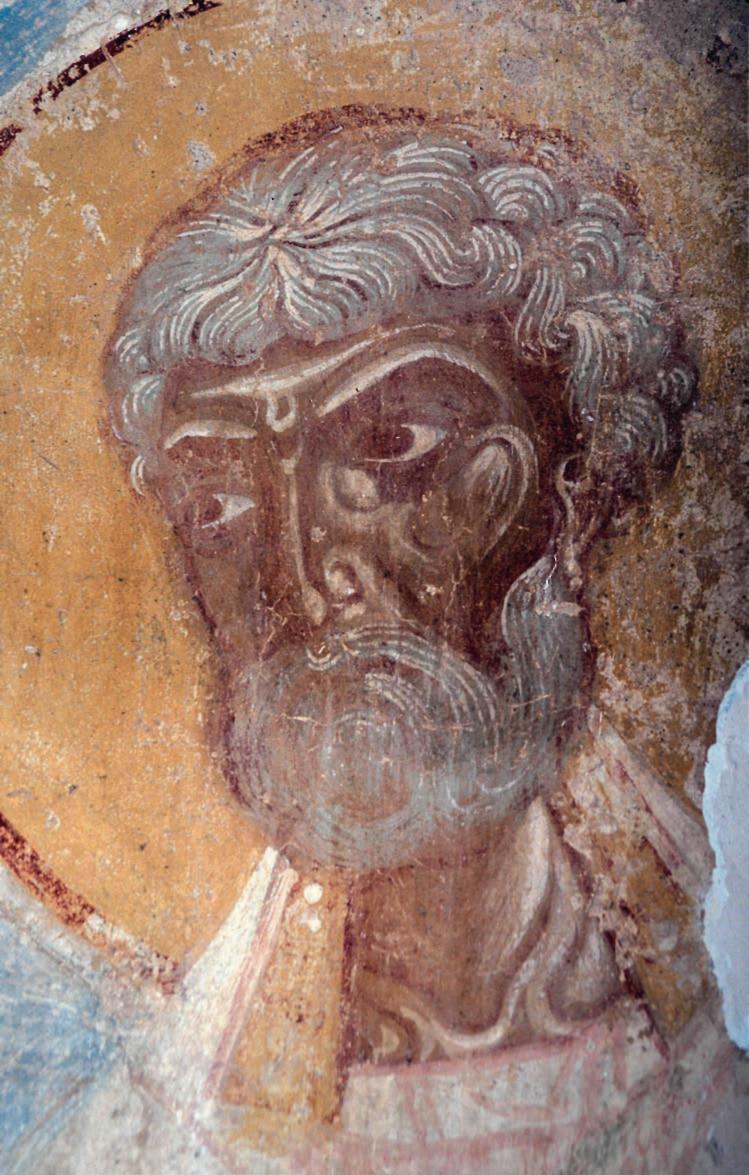

се художественные методы ладожских фресок строго подчинены единой системе трехтонового письма, знакомого нам по росписям Мирожа. се живописные приемы предельно упрощены. Практически отсутствуют промежуточные лессировочные проработки, призванные смягчить пластику или придать ей большую объемность. живописи ликов все главные персонажи выделены контрастной и резкой пробелкой, благодаря чему ясно читается сакральная иерархия росписи. Именно так написан лик Христа из «ознесения», тогда как ангелы и апостолы выполнены в более сглаженных цветовых сочетаниях, а их пробелка не имеет такой выразительной пластики. Образы святителей из «Службы св. отцов» написаны в еще более экспрессивной манере, наглядно демонстрируя духовную наполненность ладожских фресок. Между тем, пророки из барабана написаны более смягченно (илл. 60, 133, 134). Их образы обладают той мерой идеальности и самоуглубленности, которая сближает их с такими классическими памятниками позднекомниновского искусства, как фрески Дмитриевского собора во ладимире или мозаики Монреале.

Лики архангелов в конхах боковых апсид - самые крупные из сохранив-

шихся, и потому сложные в написании, поскольку любой просчет оказывается как бы под увеличительным стеклом. Они написаны по слою охры, общему для лика и нимба, поэтому тонально они сливаются в одно цветовое пятно. Формы строятся не столько рисунком, сколько энергичными белильными высветлениями, положенными без каких-либо промежуточных проработок прямо на подкладочный тон. Белила накладываются штриховкой, создавая более плавную проработку форм, или упругими линиями, графичными и контрастными. Лики архангелов как будто сотканы неземным светом, исходящим из золотистого сияния нимба. Энергичная пробелка ликов способствует и их более ясному прочтению с большого расстояния.

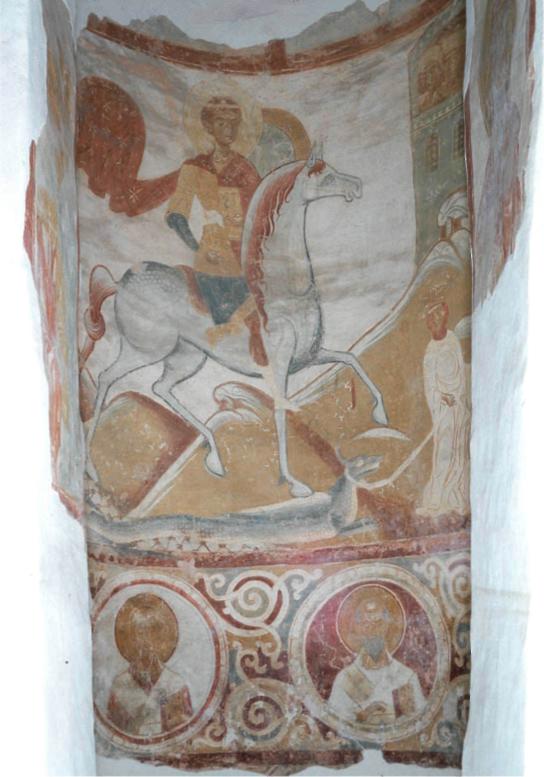

рамках такой же упрощенной системы выполнены и фигуры всех персонажей. И здесь живописная структура сведена к трем основным элементам: подкладочный слой, рисунок с притене-ниями и белильная разделка складок. Рисунок складок не сложен, но всегда изыскан (илл. 135), и лишь в редких случаях в нем просматривается некоторая избыточность извивов, роднящая ладожские фрески с памятниками так называемого «комниновского маньеризма» (илл. 136). Изгибы и линии пробелов в некоторых случаях утрачивают структурную логику. Их рисунок, графичный и порой довольно жесткий, иногда же наоборот мягкий и податливый, лишает фигуру объема и пластики и дематериализует ее. Как и лики, фигуры выглядят созданными небесным светом, который преобразует плоть, лишает ее земной тяжести.

Те же идеи дематериализации образов определяют и пространственную структуру росписей. построении композиций преобладает лапидарный художественный язык: персонажи выведены на передний план, а открывающийся за ними изобразительный фон максимально упрощен - архитектурные кулисы или пейзаж имеют подчеркнуто условные

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 136

136

ГЛАА II

формы, в которых отсутствует ощущение глубины пространства. сохранившихся композициях Георгиевской церкви сложный и изысканный рисунок драпировок обусловлен движением фигуры, которое, однако, не передается композиционному строю сцены, где отсутствует внутренняя динамика, присущая искусству динамичного стиля. Движение фигур останавливается, приобретая порой геральдически величественную вневременную застылость (фигура св. Георгия из «Чуда о змие»). сценах боковых апсид и «Страшного Суда», написанных по абстрактному белому фону, фигуры не связаны с этой

почти нейтральной изобразительной средой, они не имеют в ней точки опоры, а как будто положены поверх, благодаря чему создают новый пространственный план и оказываются выдвинутыми к зрителю. Фигуры словно выходят из стены и иллюзорно существуют в трехмерном пространстве храма, сохраняя при этом свою бесплотность. Даже фигуры в обрамлении арок, своими архитектурными формами провоцирующих эффект пространственной глубины, все же воспринимаются как аппликации, положенные на плоский фон. Синтез архитектуры и стенописи находит здесь

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 137

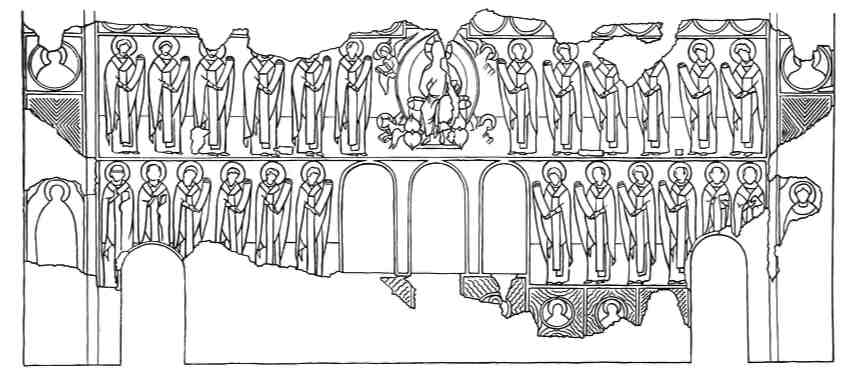

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

137

свое полное и адекватное воплощение, становясь источником нового, мистически осознаваемого пространства, неподвластного материальным измерениям, где пребывают святые образы и откуда они обращаются к молящимся (и л л. 137).

Анализ новгородских памятников, современных ладожскому ансамблю, показывает принципиально иное отношение ко многим выраженным здесь принципам, в первую очередь к архитектонике живописи как непременному условию создания ансамбля, опирающегося на классические принципы византийской художественной культуры.

есьма показательны в этом отношении росписи церкви Благовещения в Арка-жах, созданные по архиепископскому заказу в 1189 г. Программа росписи храма показывает следование все той же линии, которая была намечена фресками Мирожа и развита фресками Георгиевской церкви, сочетая в себе повышенную нарратив-ность и обилие догматически наполненных образов. Росписи сохранились лишь в восточной части храма до уровня сводов, тогда как остальная часть погибла при капитальной перестройке храма после шведско-литовского разорения начала XVII в. центральной апсиде

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 138

138

ГЛАА II

представлена уникальная по своему составу двухъярусная «Служба св. отцов» (илл. 138), боковые апсиды отведены под циклы, посвященные протоевангельскому циклу детства Богородицы и житию Иоанна Предтечи, в восточных арках представлены святители, а на боковых стенах

наоса сохранились фрагменты «Успения» и «Рождества Христова».

Декорация боковых апсид дает пример беспрецедентно подробного повествования. Так, протоевангельский цикл жизни Марии в жертвеннике насчитывал около 20 сцен (илл. 141), из которых

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 139

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

139

фрагментарно или полностью сохранились сюжеты младенчества Богоматери -«Кормление Богоматери», «Благословение иереев», «Ласкание Богоматери» (?), а также подробно изложенная история обручения Марии и Иосифа - «Моление о жезлах», «Обручение» (илл. 142) «Иосиф ведет Марию в свой дом» (илл. 143). Еще более подробным и уникальным по составу является цикл жития Иоанна Предтечи в дьяконнике (илл. 144). Сохранились лишь нижние ряды повествования, но и они поражают подробностью рассказа. ерхние сцены, вероятно, были отведены под сцены проповеди Иоанна, которая была обращена к народу, воинам, фарисеям, а также сюжеты, иллюстрирующие встречу Предтечи и Христа. Два нижних регистра подробно излагают историю мученической кончины Иоанна Предтечи (илл. 145), а также редчайшую по составу историю трех обретений его главы.

уникальной «Службе св. отцов» (илл. 138), в центре изображен восседающий на престоле Христос Эммануил,

окруженный двухцветной мандорлой и четырьмя символами евангелистов. Христос представлен здесь не как Младенец, но имеет длинные волосы и юный безбородый облик, восходящий к раннехристианскому идеальному типу Христа, с которым связывались ветхозаветные пророчества о воплощении Логоса, ставшие особенно актуальными в середине XII столетия в связи с упоминавшимися выше христологическими диспутами. то же время юный Христос представлен здесь как Бог ветхозаветных теофа-ний и седержитель, на что указывает тип тронного изображения, Его поза с благословляющей правой рукой и закрытым Евангелием в левой, и атрибуты тео-фанического изображения - мандорла и символы евангелистов. Таким образом, помещенный в центре «Службы св. отцов», где обычно располагался образ Евхаристической Жертвы (Христос-Агнец, Эти-масия, евхаристические сосуды и др.), Христос Эммануил предстает здесь во всей полноте Своей ипостаси - как Бог,

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 140

140

ГЛАА II

явленный ветхозаветным пророкам, как Пантократор и ладыка мира, наконец, как Жертва и Искупитель.

Примечательно, что эта редкая иконография Христа, восходящая к раннехристианским памятникам (например, к

мозаикам V в. в церкви Латомского монастыря в Фессалониках), возрождается именно в эпоху константинопольских соборов 1156-1157 гг. Объяснение этому многие исследователи видят в том, что одним из главных обоснований

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 141

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

141

канонической точки зрения в полемике с еретиками являлся текст, принадлежащий св. Кириллу Иерусалимскому (IV в.) с описанием его видения: «Дитя вижу, приносящее законную жертву на земле. Но Его же вижу принимающим жертвы от всех на небесах. ижу Его сидя-

щим на троне херувимском, как Царя престололепного ... Сам Он - Дары, Сам - Архиерей, Сам - Жертвенник, Сам -очистилище от грехов. Сам - приносящий, Сам - приносимый как жертва за мир. Сам - Агнец, Сам - Жрец, Сам - Закон, Сам же - и исполняющий этот Закон».