- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

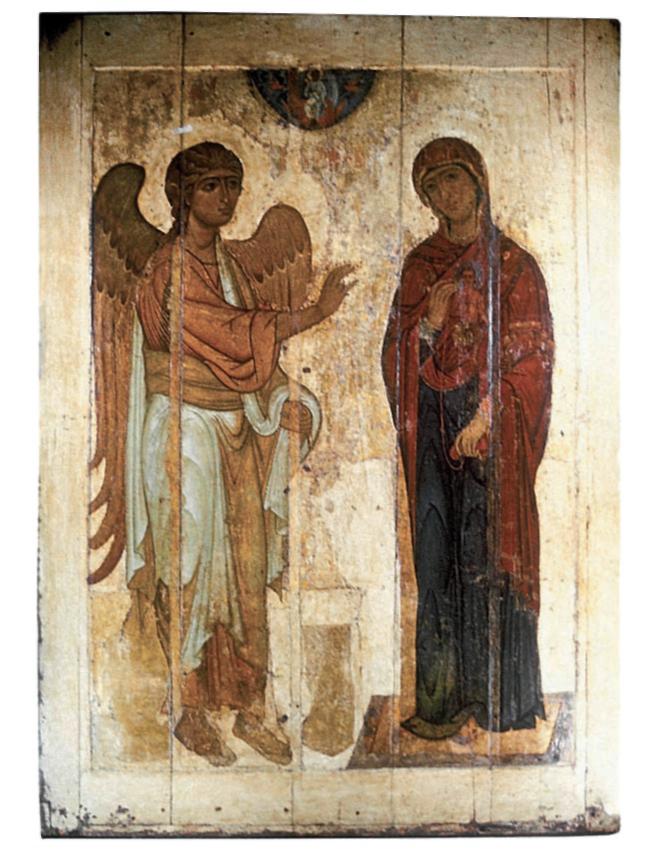

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

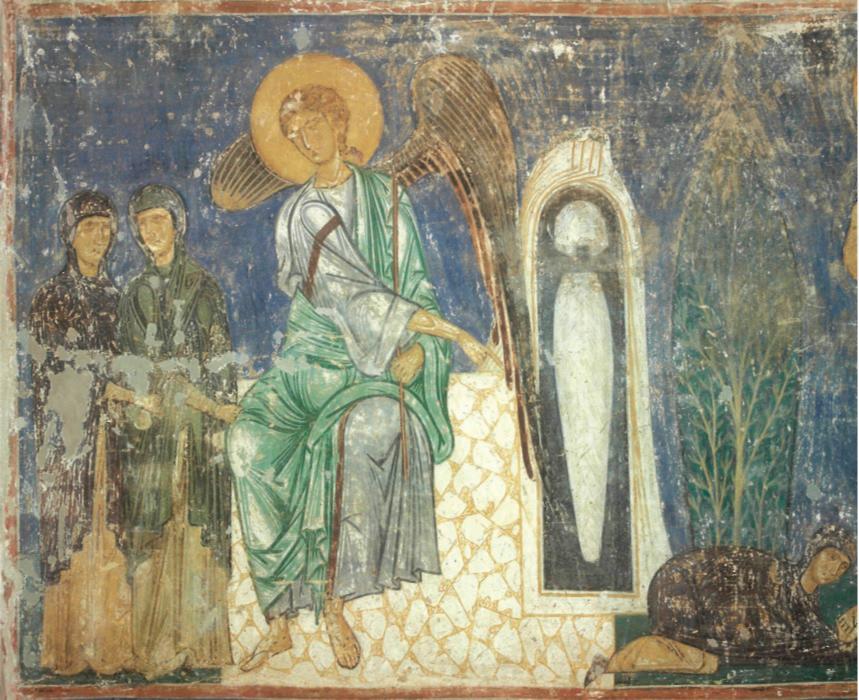

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

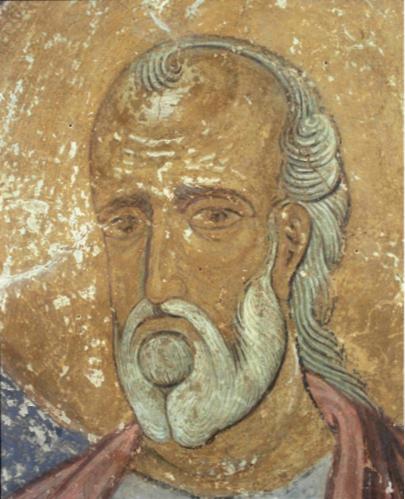

95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

столба собора Рождества Богородицы

Антониева монастыря в Новгороде. 1125 г.

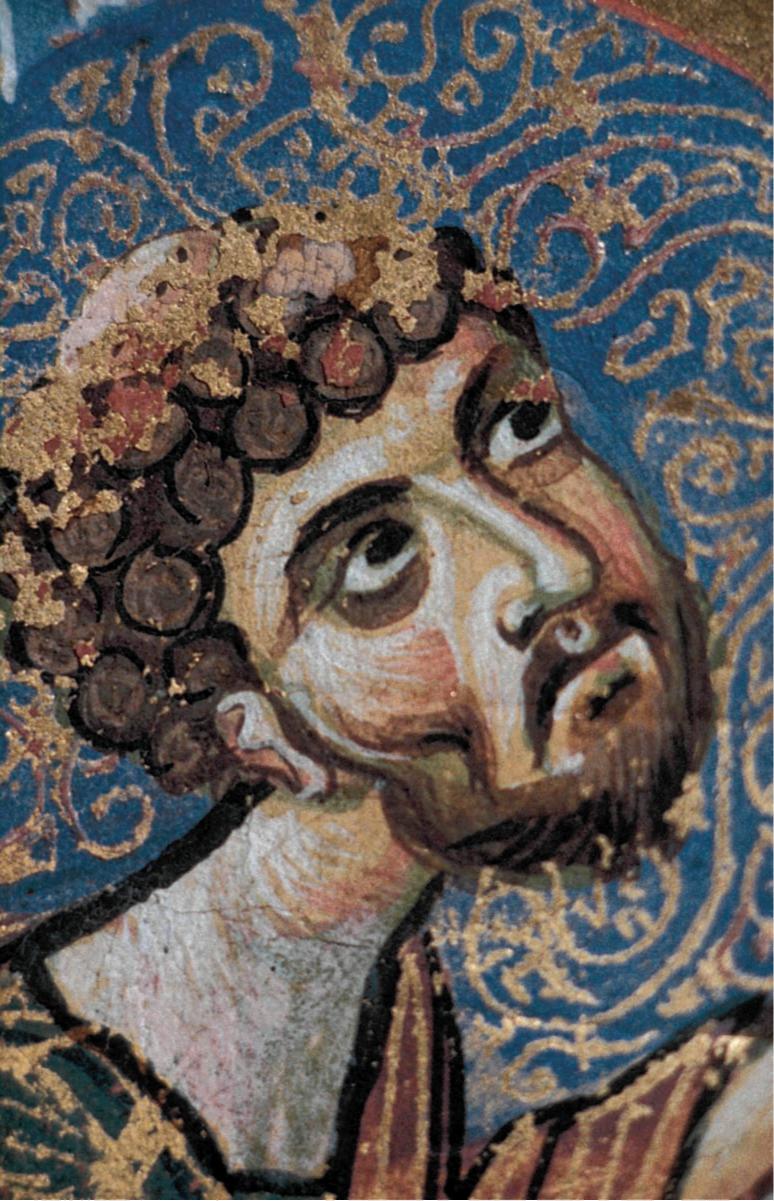

антониевских фресках лики сохраняют свою индивидуальность, что особенно заметно на примере целителей с алтарных столбов (илл. 95) или на замечательном фрагменте с головками двух волхвов из «Рождества Христова» (илл. 93). Лица антониевских святых весьма далеки от красивости византийского образца: они обладают крупными, даже подчеркнуто утяжеленными чертами лица, которые смоделированы тонкими двухцветными притенениями, накладывающимися поверх теплого и светлого тона карнации. Лессировочные слои создают плавный, но очень интенсивный переход от света к тени. Эта манера исполнения ликов уже хорошо знакома нам и по предшествующим памятникам Новгорода, и по другим памятникам

96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

собора Рождества Богородицы

Антониева монастыря в Новгороде. 1125 г.

византийского мира начала XII в. Отличительной чертой антониевских образов оказывается завершающая прорисовка черт лица, нарочито небрежная и нервная, вступающая в известное противоречие с пластикой лика (илл. 94, 96). Она вносит в образ ту меру темпераментности и графичности, которые принципиально отличают антониевские росписи от других новгородских фресок раннего XII в. Почти осязаемые пластически, лики персонажей контрастно противопоставлены уплощенным фигурам, а одежды как правило лишены даже элементарных высветлений. Принцип контраста проявляется и в колорите, где темные фоны сочетаются с крупными светлыми ликами, обрамленными ярко-желтыми нимбами, а темные и как будто растворяющиеся в фоне

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 98

98

ГЛАА II

облачения соседствуют с одеждами розовых, голубых или салатных тонов.

Фрески собора Антониева монастыря представляются рубежным явлением в истории новгородской живописи. Если в росписях Софии или Николо-Дворищен-ского собора явственно ощущалась степенность и уравновешенность, возможно, связанная хотя бы с опосредованным влиянием княжеской среды, то фрески Антониева монастыря, вряд ли являясь произведением непосредственно новгородских художников, тем не менее, открывают целую череду памятников, в которых эмоциональная открытость, граничащая с экзальтацией, становится мерой выражения молитвенного напряжения образа. Подчеркнутая суровость и аскетичность антониевских святых, их прямо открытые глаза и горящие взгляды как будто призваны продемонстрировать их непреклонность, силу их веры, неподвластной жизненным испытаниям. есьма вероятно, что в этом сказались новые

настроения, пришедшие вместе с преп. Антонием, распространявшим идеи монашеской аскезы, за которыми следовали новые для Новгорода идеалы суровой монастырской культуры. Сосредоточенный взгляд, устремленный непосредственно на зрителя, известная огрубленность форм, лапидарность художественного языка, резкость и контрастность живописных приемов, за которыми подспудно все же просматривается как будто сдерживаемое стремление к византийскому академизму, - отныне эти черты станут достаточно характерными, хотя и не абсолютными свойствами новгородской живописи.

Рубеж 20-30-х гг. XII в. становится для новгородского искусства периодом кристаллизации местных вкусов. ероятно, к этому моменту уже существовало несколько местных художественных артелей, действовавших, скорее всего, при владычном или княжеском дворах, а также при крупных монастырях. Об этом свидетельствуют фрески Георгиевского

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 99

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

■'

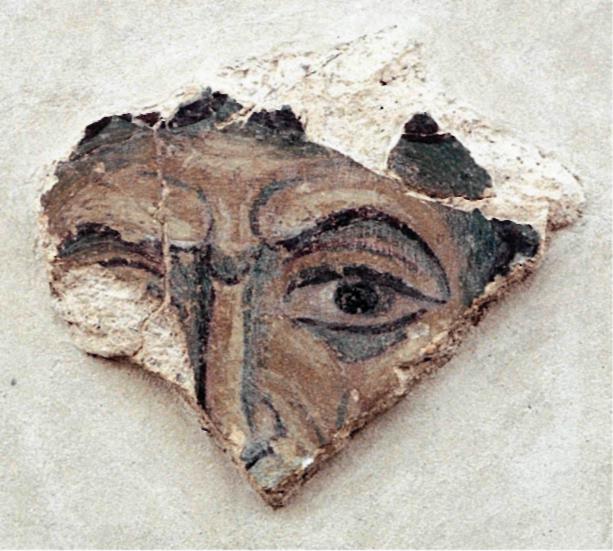

собора Юрьева монастыря, который был заложен в 1119 г. князем Мстиславом еликим и расписан около ИЗО г. уже при его сыне и преемнике севолоде Мстиславиче. Основной объем собора был украшен фресками, стилистически сильно напоминающими декорацию собора Антониева монастыря. Наиболее вероятными исполнителями этих росписей являлась группа фрескистов, которая могла сформироваться на основе артелей, работавших как в Антониевом монастыре, так и в других более ранних соборах Новгорода. К сожалению, эта роспись практически полностью погибла при ремонте 1830-х гг. и известна в настоящее время лишь по фрагментам орнаментов в окнах собора и археологическим находкам (илл. 97). При этом северо-западная башня собора, ведущая на хоры и в купол северо-западной главы, практически полностью сохранила свою фресковую декорацию, которая представляет собой самостоятельное художественное явление,

принципиально отличающееся от декорации основного объема.

Купол башни представлял собой крохотную капеллу, предназначенную для закрытых монашеских богослужений. Стены и своды ведущей в главу лестницы были расписаны различными символико-аллегорическими сюжетами, которые являлись своего рода иллюстративным сопровождением для молящегося, поднимавшегося в капеллу. зятые из арсенала книжных миниатюр, эти сюжеты посвящены деяниям Самсона, иллюстрациям к «Физиологу», изображающим различных зверей, персонификациям месяцев, наконец, изображению птиц и зверей в райском саду. се эти сюжеты представляли собой аллегории пороков и грехов, а также добродетелей, и призывали к покаянию и очищению через молитву. Они предваряли вход в купольную капеллу, декорация которой повторяла в миниатюре систему росписи крестово-ку-польного храма. На востоке по сторонам

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 100

100

ГЛАА II

от окна представлены две фрески-иконы с Богоматерью Одигитрией и Спасителем, а в остальных простенках изображены св. Георгий, святители и преподобный, видимо, Савва Освященный. ыше на востоке представлена Богоматерь Оранта и ряд преподобных отцов (илл. 98), а над ними - четыре медальона с евангелистами.

Скуфья купола утрачена, но, вне сомнения, здесь находилась фигура Спасителя. Башня Георгиевского собора являлась местом уединенной монашеской молитвы, и вся фресковая декорация абсолютно соответствует духу аскезы, уединения и отречения от мира. Живопись исполнена в скупом колорите, и

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 101

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

101

фоном для всех изображений служит белый тон левкаса, как будто очищенный от всего мирского и земного. Лики не лишены живописности благодаря использованию оливковых и красноватых при-тенений, однако весь метод построения формы подчинен системе жесткой линейной пробелки, которая лишает лик внешней красивости, но сообщает ему выражение непоколебимости и передает духовную чистоту (илл. 99). Фигуры подчеркнуто уплощены и лишены объемности. Это суровое искусство, буквально источающее дух аскезы, воскрешает в памяти самые различные образцы монашеской живописи Кипра и Каппадокии, Македонии и Грузии, еще раз свидетельствуя о том, что Новгород активно усваивал самые различные грани духовной культуры изантии.

ИКОНЫ И МИНИАТЮРЫ ПЕРОЙ ТРЕТИ XII ЕКА

Русские иконы, безоговорочно относящиеся к раннему XII в., единичны, и их происхождение вновь связано с Новгородом, который не пострадал от татаро-монгольского нашествия и сохранил в стенах своих храмов множество древностей. Говоря об иконах домонгольского периода, следует отметить, что в системе внутреннего убранства древнерусского, как и византийского храма, иконы занимали, несомненно, самое почетное место, являясь средоточием святости, главными объектами молитвы, которым поклонялись и которые как истинные драгоценности - в духовном и материальном смысле - были немногочисленны. XII в. алтарь отделялся от основного объема храма лишь невысокой алтарной преградой, которая далеко не всегда украшалась иконами, а если все-таки иконы крепились на ней, то это были, как правило, образы Спасителя и Богоматери, располагавшиеся по сторонам от святых врат, значительно реже - изображения, связан-

ные с посвящением храма или патронажем. Святые образы могли размещаться на столбах и стенах, а в отдельных случаях двухсторонние иконы, предназначенные для богослужебных процессий-литий, крепились перед алтарной преградой с расчетом возможности их обозрения с обеих сторон. Так или иначе, икона в XII в. еще не становилась предметом массового производства. Каждый отдельный образ создавался как уникальное и драгоценное произведение, и в нем художник стремился максимально воплотить свои идеалы. Для древних икон свойственна определенность и ясность художественных характеристик, емкость и наполненность иконографической программы. Именно поэтому порой каждая икона XII в. важна не в меньшей степени, чем цикл фресок или миниатюр. «Благовещение» (ГТГ) (илл. 100) -наиболее ранняя из русских икон XII в., созданная около ИЗО г. позднесредне-вековой традиции происхождение этой иконы ошибочно было связано с Устюгом и за ней закрепилось название «Устюжского Благовещения», которое иногда употребляется и сейчас. Тем не менее, документально известно, что она происходит из Георгиевского собора Юрьева монастыря, хотя не исключено, что этот образ мог быть связан с церковью Благовещения на Городище, возведенной в 1103 г. и находящейся на противоположном берегу олхова напротив Юрьева монастыря. Предназначавшаяся для украшения одного из главных княжеских храмов Новгорода, икона, несомненно, создавалась по княжескому заказу одним из лучших художников, бывших в распоряжении новгородского князя. месте с другими почитаемыми новгородскими святынями, она была вывезена по приказу Ивана Грозного и долгое время служила храмовым образом Благовещенского собора Московского Кремля. Будучи там одной из самых почитаемых икон, она неоднократно поновлялась, ее фон полностью заменен, крылья и ступни ног архангела написаны заново.

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 102

102

ГЛАА II

Икона имеет редчайшую иконографию, в которой подробно раскрывается догматика темы оплощения Христа, исключительно важная для византийского богословия конца XI-XII вв. верхней части иконы в небесной сфере изображен Иисус Христос етхий деньми - редкий иконографический тип Спасителя, когда Он изображается в виде седого старца, чем подчеркивается Его единосущность Отцу. Одна из сопроводительных надписей - «Трисвятой» - указывает, что изображенный здесь етхий деньми вмещает в Себя всю полноту образа Троицы.

От етхого деньми по направлению к Богоматери исходил луч со Святым Духом, а в лоне Богоматери, как будто просвечивая сквозь ткани Ее мафория, изображен воплотившийся Младенец. Примечательна Его поза - Он как бы восседает на троне, чем подчеркивается царственность воплотившегося седержителя.

Утонченность этой иконы соседствует с монументализмом, присущим искусству раннего XII в. Фигуры Богоматери и особенно архангела имеют мощные пропорции, которые, тем не менее, сохраняют изысканность благодаря

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 103

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

103

точно выверенной масштабности форм, плавной свето-теневой моделировке драпировок. Одежды архангела, сотканные тончайшими цветовыми нюансами, как будто пронизаны воздухом и светом, лишая его мощную скульптурную фигуру тяжести и косности, придавая ей легкость и невесомость. Примечательна роль плавных, обобщенных силуэтов, рассчитанных на восприятие иконы с большого расстояния в пространстве огромного Георгиевского собора. ликах Богоматери и особенно архангела, имеющего лучшую сохранность, чеканность форм, неземная

чистота и красота облика гармонируют с ясностью и определенностью мыслей, в которых нет места мирской суете. Сочетание эмоциональной наполненности образа и его классического построения напоминает мозаики Михайловского собора, а также фрески барабана Новгородской Софии. то же время здесь проявляются и новые черты - нюансированная свето-теневая моделировка ликов, подвижный свет, как будто изнутри наполняющий их живописную ткань. Эти особенности предвосхищают стилистику середины XII столетия, когда стихия

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 104

104

ГЛАА II

света станет определяющей в структуре построения формы и образа.

Еще одной иконой из Георгиевского собора Юрьева монастыря является храмовый образ св. Георгия (ГТГ), созданный, вероятнее всего, к моменту освящения храма в ИЗО г. (илл. 101) нушительные размеры иконной доски, как и в случае с «Благовещением», указывают на то, что икона была выполнена в самом Новгороде, возможно, теми же мастерами, которые расписывали собор, на что, в частности, указывает сходство орнаментальных мотивов. Св. Георгий представлен в рост, в торжественной фронтальной позе и в полном

воинском облачении. Икона неоднократно поновлялась: так, в XIV в. у нее был заново написан лик (поверх остатков первоначальной живописи), а на самой фигуре прослеживается множество разновременных вставок, которые вносят известную дробность в восприятие образа. Тем не менее, облик святого сохранил свою выразительность. Его могучая фигура имеет округлые, обобщенные очертания, а весь образ, несмотря на детализированное изображение доспехов, декоративных элементов облачения, тонких золоченых орнаментов одежд, смотрится цельно и монолитно. Устойчивая постановка фигуры

II.qxd 17.02.2007 17:56 Page 105

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

105

св. воина, уверенная решительность его позы, говорят о твердости духа и непоколебимости веры, защитником и стражем которой он здесь представлен.

Главным памятником новгородского книжного искусства первой трети XII в. является Мстиславово Евангелие (ГИМ, Син. 1203), созданное между 1103 и 1117 гг. по заказу князя Мстислава ладимировича для основанной им церкви Благовещения на Городище. Его миниатюры и оформление восходят к тому же киевскому образцу, что и Остромирово Евангелие 1056-1057 гг., причем воспроизведены не три, а все четыре изображения евангели-

стов, с подробностями, отсутствующими в Остромировом. Особенно интересны аркады обрамлений в композициях с Лукой и Марком - воспоминание о роскошных архитектурных фонах в византийских миниатюрах X в. (илл. 102, 103).

Своей энергичной живописью, крупными и даже чуть грубоватыми формами, миниатюры Мстиславова Евангелия схожи с новгородскими росписями начала XII в., в частности, с изображениями пророков в куполе Софийского собора и фресками Николо-Дворищенского собора. Фигуру евангелиста Иоанна в первой миниатюре исполнил, вероятно, мастер, старший по

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 106

106

ГЛАА II

104. Лик евангелиста Луки. Деталь миниатюры Мстиславова Евангелия. 1103-1117 гг. ГИМ. Син. 1203.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 107

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

107

возрасту, работавший относительно сдержанно. его живописи не столь велики красочные и светотеневые контрасты, лик и руки исполнены ровным розовым тоном, а в облике евангелиста выражено благоговейное, тихое ожидание нисходящей к нему евангельской Премудрости. Другие же евангелисты изображены как титаны духа, визионеры, чьи аскетические лики со впалыми щеками и широко открытыми глазами и темными тенями вокруг глазниц, выражают огромное духовное напряжение и ожидание чуда (илл. 104).

Куда более скромно, без миниатюр, было украшено Евангелие Юрьева мо-

настыря (ГИМ, Син. 1003), созданное между 1119-1128 гг. (илл. 105). его орнаментальном декоре, выполненном киноварным рисунком, без раскраски, фронтиспис дан в виде храма, согласно киевской традиции XI в., как в Изборнике Святослава и Молитвеннике Гертруды. Многочисленные буквицы и рисунки на полях своим условным языком живо напоминают рисунки в башне Георгиевского собора. есьма вероятно, что оба памятника связаны своим происхождением с монастырским скрипто-рием, который мог существовать в Юрьевом монастыре.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 108

108

ГЛАА II

ИСКУССТО эпохи АРХИЕПИСКОПА НИФОНТА (1131-1156)

От середины и второй половины XII в., то есть от времени, которое составляет новый этап в истории «комнинов-ской» живописи, в Киеве и южной Руси сохранилось очень мало фресок и миниатюр, а икон практически не осталось. Между тем, на северо-западе Руси сохранились замечательные произведения, часть которых связана с деятельностью одного из выдающихся иерархов Русской Церкви - архиепископа Нифонта, занимавшего новгородскую кафедру с 1131 по 1156 г. Грек по происхождению, выходец из Киево-Печерской Лавры, Нифонт получил кафедру в момент политического кризиса и церковного нестроения, когда значительная часть новгородской земли оставалась христианизированной лишь номинально. Главными центрами, где язычество продолжало занимать активную позицию, являлись важнейшие форпосты Новгорода - Ладога на севере и Псков на западе. Именно сюда владыка Нифонт обращает весь свой темперамент христианского проповедника. Его инициативе способствовал давно назревавший и наконец разразившийся политический кризис в Новгороде, когда в 1135 г. новгородцы изгоняют последнего киевского ставленника - князя севолода Мстиславича, который находит приют во Пскове. Сюда же, в полуязыческий Псков перемещается центр деятельности Нифонта, по инициативе которого в Новгороде приостанавливается все храмовое строительство, тогда как именно во Пскове в короткий период 1137-1142 гг. возводятся два монастырских собора -Спасо-Преображения в Мирожском монастыре и Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском монастыре. Оба собора тогда же были украшены фресками. Но если в Ивановском соборе практически все фрески погибли, то Мирожский собор сохранил для нас уникальный объем росписей, поражающих как полнотой сохранности, так и качеством исполне-

ния и догматической наполненностью программы.

Интерьер Спасо-Преображенского собора имеет ясную и уравновешенную структуру с просторными ветвями под-купольного креста и большим светлым куполом. Стены ветвей креста, прорезанные невысокими арками, ведущими в угловые компартименты, и немногочисленными окнами, представляют собой большие и легко обозримые плоскости, как будто специально предназначенные для распределения на них подробного изобразительного повествования. Эти особенности интерьера собора были прекрасно использованы создателями фресок - греческими художниками, приглашенными владыкой, и самим архиепископом Нифонтом, который, формулируя программу декорации собора, исходил из задач христианизации новообращенной псковской паствы, и в то же время сумел выразить здесь основную догматическую проблематику своего времени.

Интенсивная богословская полемика, протекавшая в изантии в конце XI и первой половине XII в., своими корнями уходила в рационалистическое богословие XI в., выразившееся в сочинениях Михаила Пселла, Иоанна Итала и их последователей, многие из которых на рубеже XI-XII вв. были преданы анафеме и отлучены от Церкви. Кульминацией полемики стали константинопольские соборы 1156-1157 и 1167-1168 гг. Оппоненты православия, пытаясь дать рационалистическое объяснение евхаристическому чуду, по существу отрицали догмат о реальности оплощения Бога и ипостасном соединении во Христе божественной и человеческой природы. Именно утверждение этого основополагающего догмата христианской веры, на котором основывается вся икономия спасения, и стало лейтмотивом центральных ансамблей византийской монументальной живописи середины XII в. Фрески Мирожского собора, занимая в ряду этих ансамблей одно из важных мест, приобретают, таким образом, ключевое значение для русской

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 109

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

109

монументальной живописи вплоть до рубежа ХП-ХШ вв.

Система декорации Спасо-Преобра-женского собора отличается уникальным многообразием сюжетов, где подробно изложены не только евангельские события, но также проиллюстрированы Деяния апостолов, Протоевангелие Иакова, житие Иоанна Предтечи, апокрифические сказания об архангеле Михаиле. Пожалуй, среди памятников этой эпохи с мирожскими фресками по подробности изложения сравнимы разве что сицилий-

ские мозаики, повествовательность которых также была вдохновлена пафосом просветительства и возвращения в лоно христианства населения Сицилии, на протяжении нескольких столетий подвергавшегося насильственному подчинению мусульманству. Но догматической основой Мирожских фресок является тема соединения в Боге-Сыне божественной и человеческой природы и Его искупительной жертвы. По оси восток - запад расположены различные по своей иконографии изображения Христа, которые

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 110

110

ГЛАА II

встречают вошедшего в храм и во всей полноте открывают перед ним догматическое содержание ипостаси Бога-Сына.

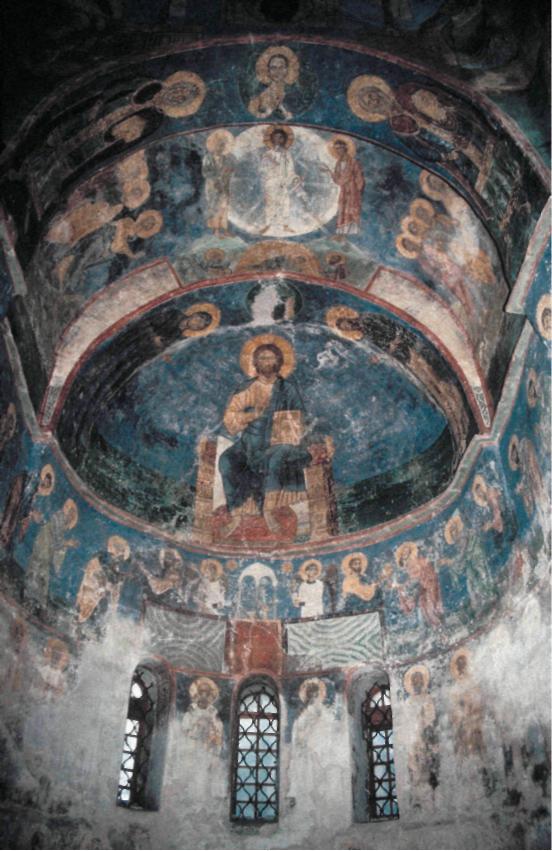

Одной из доминант росписи является «Деисус» в конхе алтаря, с восседающим на троне Христом, к Которому в молении обращены Богоматерь и Предтеча. Традиционно деисусная композиция рассматривается как образ торого Пришествия и Страшного Суда. Но здесь Христос - не только грядущий Судья, но и Жертва, принесенная во искупление человеческих грехов. Этот аспект акцентирован различными иконографическими деталями, такими как плат на престоле, аналогичны плащанице из «Оплакивания» или плату в «Сретении», на котором Симеон держит Младенца Христа, уподобленного Жертве. Жертвенная символика алтарной композиции сосредоточена в медальоне над фигурой Христа с изображением «Этимасии»

(«Престола уготованного») - символического изображения Святой Троицы, где подчеркивается жертвенность Бога-Сына. Тема евхаристической жертвы продолжена расположенным ниже «Причащением апостолов», которое стало традиционным алтарным сюжетом для искусства развитого XII столетия. контексте искупительной тематики следует понимать и «Преображение», расположенное как храмовый праздник в своде алтаря. Этот сюжет подчеркивает божественную сущность Христа, которая была впервые явлена апостолам на Фаворе накануне событий страстей Христовых. Завершает алтарную композицию медальон в софите восточной подпружной арки, где изображен Христос Эммануил, иконография Которого в послеиконобор-ческом искусстве понималась как образ предсказанных пророками страстей Спасителя (илл. 106).

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 111

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

111

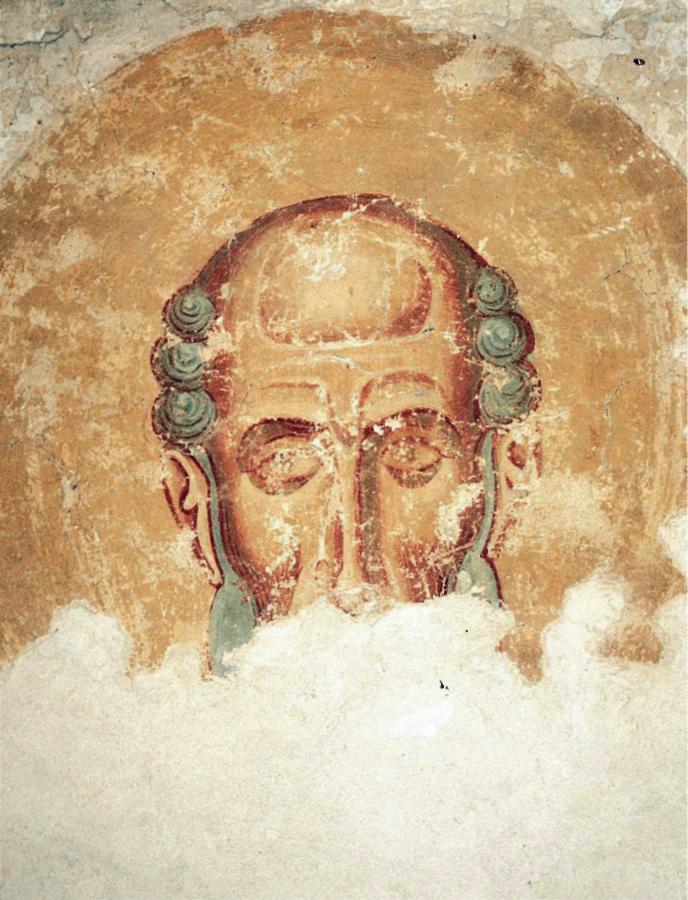

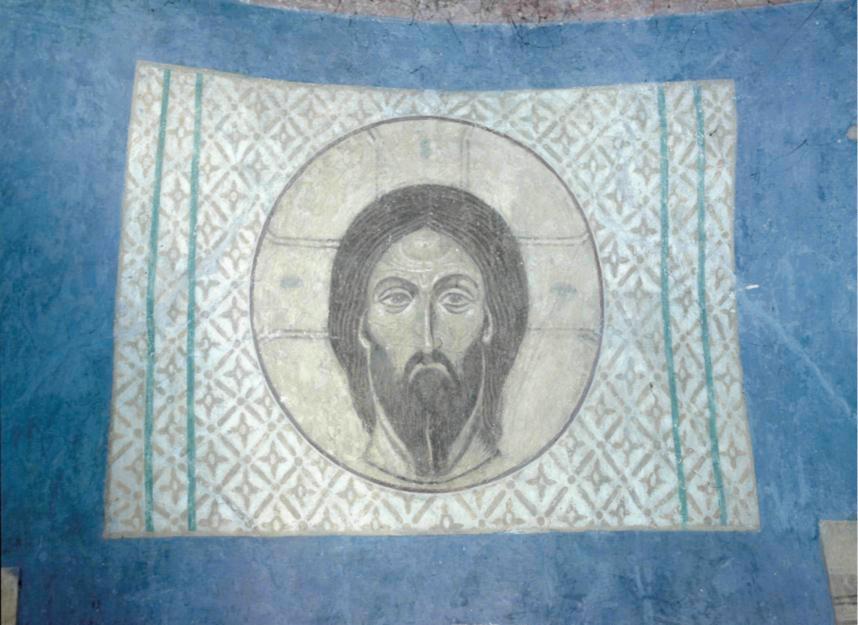

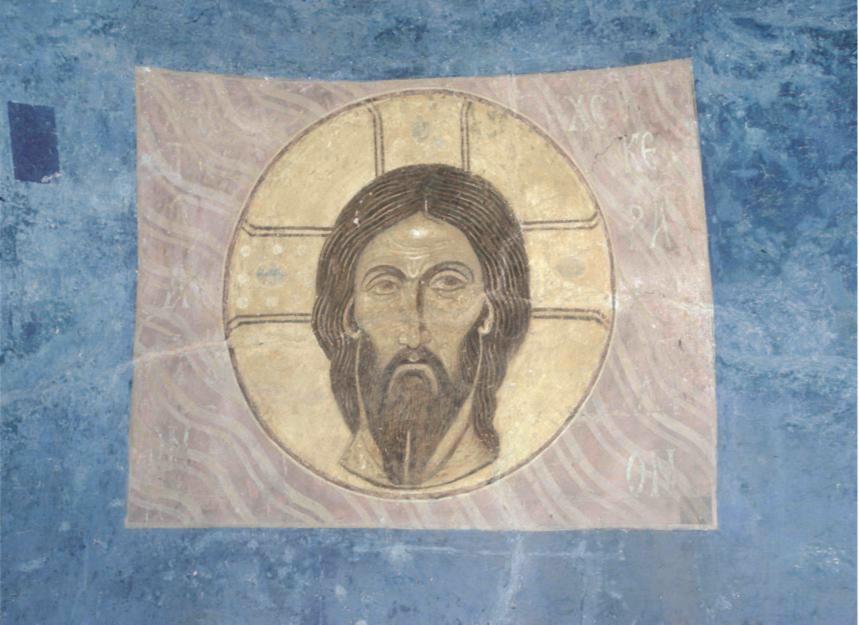

Христологическая тема продолжена росписями барабана. о лбу восточной и западной подпружных арок изображены два «Нерукотворных Спаса» - «Манди-лион» (илл. 107) и «Керамион» (илл. 108), призванные показать реальность Бого-воплощения, когда образ Христа отпечатывается даже в неживой материи, преобразуя и оживляя ее. Но главным в программе купола, да и всего храма, наравне с «Деисусом» алтаря, является гигантское купольное «ознесение» (илл. 109).

Среди всех вариантов купольной декорации «ознесение» имеет самую древнюю традицию, поскольку именно эта композиция занимала купол ротонды Гроба Господня в Иерусалиме, возведенной и украшенной мозаиками еще при императоре Константине. послеиконо-борческую эпоху «ознесение» наравне с Пантократором часто встречается в

системе купольной декорации. XII в. наиболее важным становился не эсхатологический аспект этого события, но сам факт вознесения распятого и воскресшего Христа на небо во плоти, что окончательно утверждало реальность соединения во Христе божественной и человеческой природы. ознесение становится завершающим актом искупительной жертвы воплотившегося Бога-Слова и торжеством Его спасительной богочеловече-ской миссии. Именно такое понимание этого события, всегда жившее в предании Церкви, выразил Иоанн Златоуст в Слове на праздник ознесения: «Ныне примирение у Бога с родом человеческим, ныне долговременная вражда прекратилась и продолжительная война окончилась, ныне наступил некоторый дивный мир, никогда не ожидавшийся прежде ... И основание этих благ -настоящий день, когда Христос, как бы

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 112

112

ГЛАА II

109. ознесение. Фреска купола Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове.

Около 1140 г.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 113

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

113

взяв начаток естества нашего, вознес его ладыке».

Мирожское «ознесение» обладает рядом уникальных особенностей, которые будут повторены и в других русских купольных композициях второй половины XII в. Если в большинстве византийских аналогов обычно изображается два, четыре, редко шесть летящих ангелов, то в Мироже славу с Христом несут восемь стоящих ангелов, показанных в динамичных позах, напоминающих движение шага или даже танца. Сцена пронизана духом радостного прославления и триумфа, и ей очень близки слова Иоанна Златоуста из уже цитировавшегося «Слова на ознесение»: «Ныне ангелы получили то, чего давно желали; ... узрели наше естество блистающим на престоле царском, сияющим славою и красотою бессмертною

... Хотя наша честь и превзошла их честь, однако они радуются нашим благам».

Тема искупительной жертвы определяет содержание сводов и люнетов храма, где в хронологической последовательности представлены события от «Сретения» до «Сошествия во ад» (илл. ПО), причем значительная часть сцен этого цикла отведена под события Страстной седмицы - «ход в Иерусалим», «Тайную вечерю», «Омовение ног», «Распятие», «Оплакивание». Расположенные под сводами два регистра сцен меньшего масштаба продолжают тему страстей Христовых. Так, в верхнем из двух регистров показаны события взятия под стражу («Поцелуй Иуды», «Три отречения Петра») и допроса Христа первосвященниками Синедриона и Пилатом (илл. Ill), а также явления Христа ученикам по вое-

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 114

114

ГЛАА II

кресении («Жены мироносицы у Гроба Господня», «Явление Христа женам мироносицам», «Уверение Фомы», «Явление Христа на море Тивериадском»). Нижний регистр посвящен чудесам Христа и насчитывает 14 сцен, где преобладают сцены исцелений и воскрешений («Усмирение бури», «Исцеление тещи Петра», «оскрешение дочери Иаира», «Исцеление расслабленного», «оскрешение сына вдовы в Наине», «Исцеление бесноватых», «Исцеление больного водянкой» и др.)

Примечательно, что «Сошествие во ад» и «Сретение», находясь на противоположных сводах и фланкируя алтарное пространство, составляют единый тематический блок: в событиях «Сретения», через пророчество Симеона Богоприимца, открываются будущие крестные страдания Христа, а в «Сошествии во ад» мы видим

победу Креста, которым Христос попирает врата ада. Такое антиномичное сопоставление сюжетов, находящихся не рядом, не в одном повествовательном ряду, а в разных объемах, в пандан друг другу, в росписях Мирожского собора оказывается не единичным, что, в свою очередь, находит множество параллелей в системе византийской храмовой декорации XI-XII вв. Аналогично соотносятся величественные «Успение» и «Рождество Христово», фланкирующие алтарную апсиду в нижнем регистре росписей. Эти два сюжета, по распространенной византийской традиции, представляют собой антитезу рождения во плоти и рождения после смерти для небесной жизни, что подчеркнуто двумя схожими мотивами: в «Рождестве» Богоматерь держит новорожденного Христа, облекшегося

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 115

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

115

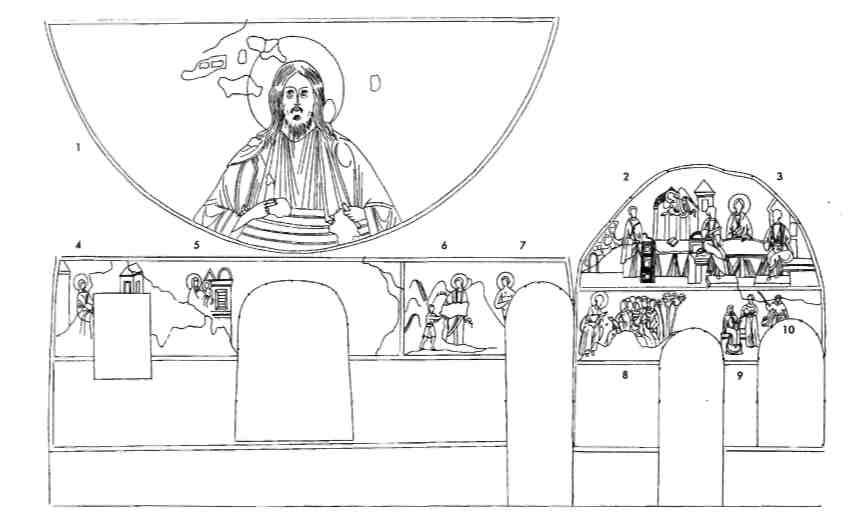

112. Жертвенник Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове. Около 1140 г. Схема росписи

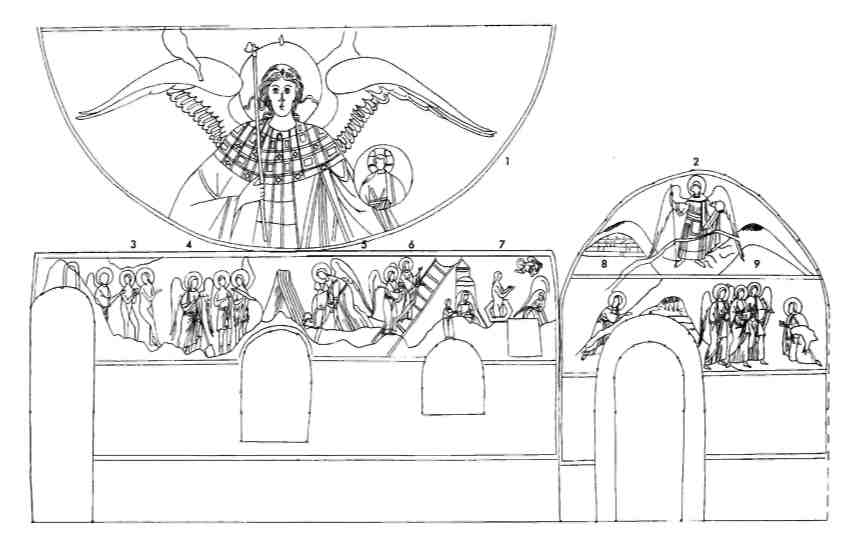

113. Диаконник Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове. Около 1140 г. Схема росписи

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 116

116

ГЛАА II

Около 1140 г.

в плоть Спасителя, тогда как в «Успении» Христос держит освободившуюся от бренной плоти душу Марии.

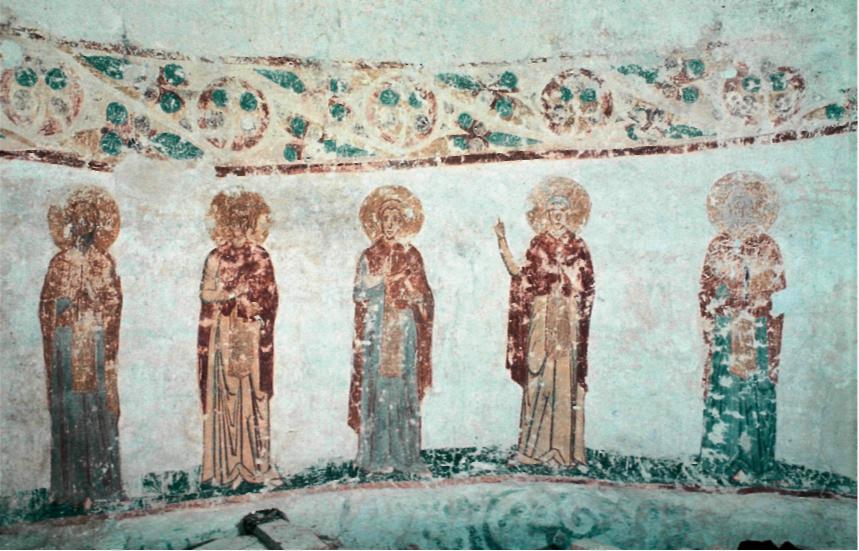

Два нижних регистра росписей основного объема собора отведены под фигуры святых. Здесь вверху представлены мученики - воины, целители, диаконы, пресвитеры, а нижний ряд занят крупномасштабными изображениями преподобных, что вполне оправданно, если учитывать, что собор с самого своего основания был средоточием монастырской жизни во Пскове, являясь по существу первой монашеской обителью в этом регионе.

Чрезвычайно насыщенными в сюжетном отношении оказываются фрески небольших угловых компартиментов собора, которые ради максимально подробного изложения выполнены в довольно мелком, иногда буквально иконном масштабе. Апсиды жертвенника украшены циклами деяний Иоанна Предтечи, где в подробном повествова-

нии представлены события рождения и младенчества Иоанна, его проповедь и мученическая кончина (илл. 112). Апсида дьяконника отведена под цикл деяний архистратига Михаила, где показаны как ветхозаветные («Изгнание Адама и Евы из Рая», «Борьба Иакова с ангелом», «Гостеприимство Авраама»), так и новозаветные («Чудо исцеления у источника в ифезде») сюжеты (илл. 113). Анализ памятников показывает, что система росписи боковых апсид Мирожского собора, вероятнее всего, восходит к образцу Успенского собора Киево-Печер-ской Лавры, выходцем откуда был архиепископ Нифонт. К сожалению, эти части росписи дошли до нас в сильно утраченном состоянии. Юго-западный компарти-мент отведен под подробнейший цикл, посвященный Богородице. Более 20 про-тоевангельских сцен разворачивались на стенах углового объема в два регистра, охватывая события от «Отвержения даров» до «Благовещения у колодца».

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 117

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

117

Такое подробное повествование сравнимо разве что с некоторыми иллюминированными рукописями и уникально для монументальной живописи византийского мира этого периода.

Северо-западный компартимент посвящен деяниям апостолов. люнете западной стены изображен «Диспут о вере» (или «Первый апостольский собор») (илл. 114), а два верхних регистра сводов отведены под сцены проповеди апостолов и историю Петра и Павла. плохо сохранившемся нижнем регистре представлены сцены из жития св. Климента папы Римского, образ которого

уже упоминался в связи с Десятинной церковью и мозаиками Софии Киевской. Мирожском соборе сцены из жития св. Климента, расположенные в одном повествовательном ряду с деяниями апостолов, показывают преемственность апостольской миссии, которое через проповедь и служение св. Климента находит прямое продолжение в деятельности самого Нифонта, продолжающего просвещение язычников. Очевидно, тот же комплекс идей побудил Нифонта в 1153 г. заложить в другом форпосте Новгорода - Ладоге - городской собор, также посвященный св. Клименту папе Римскому.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 118

118

ГЛАА II

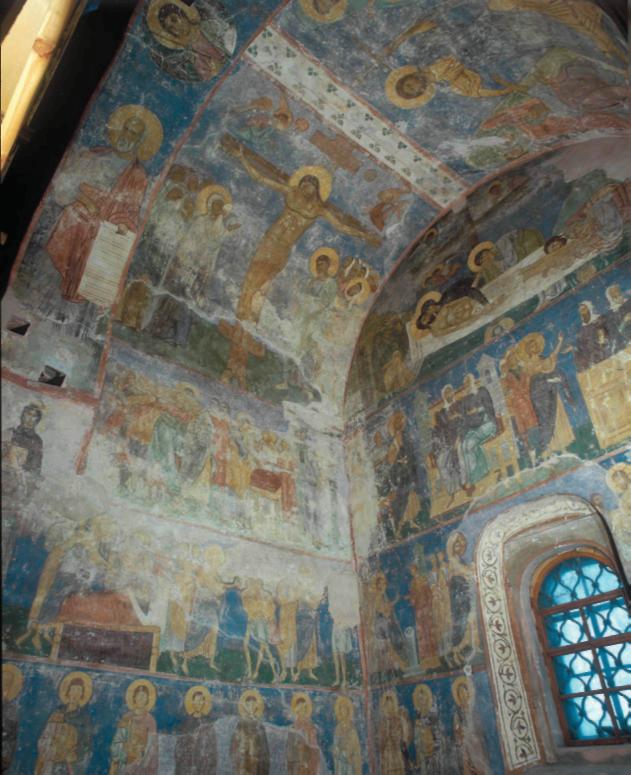

На первый взгляд, роспись Мирожа выглядит несколько провинциальной и перегруженной изобразительным материалом. Причина этого впечатления -многоярусность стенописи, избыточность сюжетов и фигур святых, некоторое пропорциональное несоответствие крупномасштабных композиций верхней зоны собора и уменьшенных изображений в нижних регистрах (илл. 115). Однако это свойство мирожской росписи следует объяснять спецификой заказа, автор которого - архиепископ Нифонт - стремился максимально полно и подробно изложить на стенах собора разработанную им программу. Более пристальный анализ выдает работу первоклассных мастеров, вне сомнения, имевших столичную,

константинопольскую выучку. На их византийское происхождение указывают точность письма, четкость художественных приемов, блестящее знание иконографии, которая во многих случаях находит прямые аналогии с современными Мирожу мозаиками Сицилии, наконец, греческие надписи. Мастера безукоризненно владеют принципами фризового построения композиции, где сцены последовательно переходят одна в другую без разграничений, и при этом повествование не утрачивает ясности. Эти особенности наиболее ярко проявляются в повествовательных циклах страстей и чудес Христа. Здесь важнейшим элементом оказывается язык взгляда и жеста, который в интерпретации мирож-

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 119

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

119

ских художников приобретает виртуозность, как будто озвучивая каждую сцену, вызывая в памяти евангельские слова, описывающие то или иное событие (илл. 116). работе принимало участие минимум три мастера, из которых ведущий - автор изображений в верхней зоне собора - вероятно, определил общий художественный облик создаваемого ансамбля, тогда как остальные художники работали в строго детерминированной системе письма, обозначенной главой артели.

настоящее время фрески полностью раскрыты из-под поздних поновле-ний только в северной части собора, но и эти участки представляют собой достаточный материал для характеристики

этого искусства. Мирожские мастера используют поразительно богатую палитру. Основу колорита составляет сочетание плотного и холодного ярко-голубого фона и малахитового позема, на которых яркими светлыми пятнами и силуэтами смотрятся изображения, написанные сильно разбеленными красками самых различных оттенков, в которых также абсолютно преобладают холодные тона. написании одежд это светло-фиолетовые, вишневые и лиловые, салатные и светло-изумрудные, серо-голубые и ярко-голубые цвета, поверх которых чистыми белилами проложены высветления складок (илл. 117). Эти светящиеся цвета иногда чередуются с темными коричневыми и синими драпировками,

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 120

120

ГЛАА II