- •Глава V. Общие сведения о паросиловых установках и их оборудовании 125

- •Глава VI. Паровые двигатели 134

- •Глава VII. Двигатели внутреннего сгорания 139

- •Глава VIII. Холодильные установки 145

- •Раздел 3. Тепловые процессы 149

- •Глава IX. Основы теплопередачи . 149

- •Глава X. Теплообменные аппараты 175

- •Глава XI. Трубчатые печи 189

- •Раздел 4. Массообменные процессы 216

- •Глава XII. Основы теории массопередачи 216

- •Глава XIII. Теория перегонки 229

- •Глава XIV. Ректификация 254

- •Глава XV. Абсорбция и десорбция 2s5

- •Глава XX. Очистка газов 348

- •Глава XXI. Гидравлика сыпучих материалов 355

- •Раздел 6. Химические процессы 371

- •Глава XXII. Основы теории химических процессов 371

- •Глава XXIII. Реакторные устройства 377

- •Глава I

- •1. Классификация основных процессов и аппаратов

- •2. Составление материальных и тепловых балансов

- •3. Определение внутренних потоков в аппарате

- •4. Системы единиц

- •5. Понятие о моделировании процессов и аппаратов

- •Раздел 1

- •Глава II

- •1. Основные понятия и определения

- •2. Физические свойства жидкостей

- •3. Элементы гидростатики

- •4. Элементы гидродинамики

- •3 Молоканов ю. К-

- •Глава III

- •1. Общая характеристика насосов

- •2. Центробежные насосы

- •3. Насосы для перекачки кислот и щелочей

- •4. Поршневые насосы

- •Раздел 2

- •Глава IV

- •3. Основные реакции горения топлива и расход кислорода и воздуха

- •4. Способы сжигания топлива различных ридов

- •Глава V

- •I. Направления развития теплоэнергетики в ссср

- •Мощность электростан- ций, гВт 1,14 1,23 6,92 22,1 66,7 142,5 165,6 217,5 228,3 237,8 Выработка электроэнер- гии, тВт-ч 2,04 0,52 26,3 104 292,3 638,7 740 1038 1111 1150

- •2. Принципиальная схема котельной установки

- •3. Основные типы котельных агрегатов

- •5 Молоканов ю. К-

- •4. Тепловой баланс котельной установки

- •5. Вспомогательные устройства

- •6. Использование отбросного тепла на нефтехимических комбинатах

- •Глава VI

- •1. Циклы паровых машин

- •2. Паровые турбины

- •Глава VII

- •1. Двигатели с внешним смесеобразованием

- •2. Двигатели с внутренним смесеобразованием (дизели)

- •3. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания

- •Глава VIII

- •1. Компрессионные холодильные установки

- •(VIII,2)

- •2. Абсорбционные холодильные установки

- •3. Пароэжекторные холодильные установки

- •Раздел 3

- •Глава IX

- •1. Способы передачи тепла и основные закономерности

- •2. Основные характеристики интенсивности передачи тепла

- •3. Основные схемы взаимного движения теплообменивающихся потоков

- •4. Средняя разность температур

- •5. Передача тепла через стенку

- •6. Передача тепла конвекцией

- •6 Молоканов ю. К-

- •7. Передача тепла лучеиспусканием

- •Излучение Космическое

- •0,05 0,05—0,10 0,10—2,00 2,00—350 350—700 700—4.10* 4-Ю5 и более

- •8. Передача тепла лучеиспусканием и конвекцией

- •9. Потери тепла в окружающую среду и меры по их уменьшению

- •Глава X

- •1. Основные виды теплообменных аппаратов

- •2. Кожухотрубчатые теплообменники

- •3. Теплообменники типа «труба в трубе»

- •4. Подогреватели с паровым пространством (рибэйлеры)

- •5. Теплообменные аппараты воздушного охлаждения

- •6. Тепловой расчет теплообменных аппаратов

- •Водяные конденсаторы паров бензина .... 230—450 Кипятильники, обогреваемые водяным паром 300—850 жидкими нефтепродуктами 140—350

- •7. Гидравлический расчет теплообменников

- •8. Особенности теплового расчета холодильников и конденсаторов

- •1. Назначение, типы и классификация трубчатых печей

- •Глава XI

- •2. Элементы конструкций трубчатых печей

- •3. Основные показатели работы трубчатых печей

- •4. Основные характеристики продуктов сгорания топлива

- •5. Тепловой баланс трубчатой печи

- •6. Тепловой расчет камеры радиации по методу н. И. Белоконя

- •7. Тепловой расчет камеры конвекции

- •V Krti

- •8. Расчет воздухонагревателя

- •9. Расчет пароперегревателя

- •10. Гидравлический расчет змеевика трубчатой печи

- •11. Газовое сопротивление и тяга

- •Раздел 4

- •Глава XII

- •1. Понятие о массообменных процессах

- •2. Способы выражения состава фаз

- •3. Понятие о равновесии между фазами

- •4. Основные законы процесса межфазного массообмена

- •5. Основное уравнение массопередачи

- •6. Закон аддитивности фазовых сопротивлений массопереносу

- •7. Средняя движущая сила процесса массопередачи

- •8. Материальный баланс процессов массообмена

- •10. Число теоретических ступеней контакта (теоретических тарелок)

- •Глава XIII

- •1. Основные законы термодинамики равновесных систем

- •2. Равновесные системы

- •3. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных смесей

- •Глава XIV

- •1. Сущность процесса ректификации бинарных смесей

- •2. Принципиальное устройство ректификационной колонны

- •Материальный баланс ректификационной колонны

- •Тепловой баланс колонны

- •5. Уравнение рабочей линии

- •6. Определение числа теоретических тарелок графическим методом

- •7. Сопряжение составов потоков в питательной секции

- •8. Аналитические методы расчета

- •10. Способы создания орошения в колонне

- •12. Расчет температурного режима колонны

- •13. Выбор давления в колонне

- •14. Особенности расчета сложных колонн

- •15. Основные типы ректификационных колонн

- •16. Тарельчатые колонны

- •10 Молоканов ю. К.

- •Глава XV

- •1. Сущность процессов абсорбции и десорбции

- •3. Расчет числа теоретических тарелок в абсорбере

- •4. Тепловой баланс абсорбера

- •5. Расчет процесса десорбции

- •6. Тепловой баланс десорбера

- •Глава XVI

- •1. Сущность процесса экстракции

- •2. Основные методы экстрагирования

- •3. Основы расчета экстракторов

- •Глава XVII

- •Раздел 5

- •Глава XVIII

- •11 Молоканов ю. К. 321

- •Глава XIX

- •Глава XX

- •2. Газоочистительные аппараты

- •Раздел 6

- •Глава XXII

- •I 1 скорости реакции от

- •I температуры при оп-

- •Глава XXIII

- •101 Сл. Объемные 70

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ

Основы

гидравлики

Гидравлика

— наука, изучающая законы покоя и

движения жидких тел (жидкостей). Поскольку

в процессе нефтегазопереработки

широко используют перемещение жидкостей,

газов и паров внутри аппаратов и по

трубопроводам, значение гидравлики

для решения широкого круга инженерных

задач весьма велико.

Гидравлика

делится на гидростатику (учение о

равновесии жидкостей) и гидродинамику

(учение о движении жидкостей).

Открытие

основных законов гидравлики связано

с именами Архимеда, Паскаля, Ньютона,

Эйлера, Бернулли, Шези, Дарси, Буссинеска,

Вейсбаха, Прандтля, Н. Е. Жуковского и

других ученых. Решение ряда задач

нефтяной гидравлики было получено на

основании результатов работ В. Г. Шухова,

Л. С. Лейбензона, И. Г. Есьмана, И. А.

Чарного, Б. Б. Лапука, В. И. Черникина, В.

Н. Щелкачева и др.

i

Жидкостями

называют физические тела, которые легко

изменяют свою форму под действием

приложенных сил. Жидкость принимает

форму того сосуда, в который она налита,

поскольку частицы жидкости весьма

подвижны. В гидравлике различают

капельные и газообразные жидкости.

Капельные жидкости (собственно

жидкости) характеризуются малой

сжимаемостью и относительно небольшим

изменением объема при изменении

температуры. Газообразные жидкости

(газы, пары) существенно изменяют свойРаздел 1

Глава II

1. Основные понятия и определения

объем

при воздействии сжимающих сил и изменении

температуры.

Жидкости

оказывают определенное сопротивление

сдвигающим усилиям, проявляющееся

в виде сил внутреннего трения или

вязкости. Для решения ряда задач

гидравлики используют понятие об

идеальной жидкости, т. е. жидкости,

абсолютно несжимаемой и не обладающей

вязкостью.

Объем

жидкости, залитой в сосуд, ограничивается

твердыми поверхностями — стенками

сосуда и свободными поверхностями на

границе с другими жидкостями,

несмешивающимися с первой, или газами.

Действующие на данный объем жидкости

силы делят на внешние и внутренние.

Внешние силы могут быть поверхностными,

которые действуют на поверхностях,

ограничивающих объем жидкости, и

объемными, распределенными по всему

рассматриваемому объему жидкости.

Примером поверхностных сил могут

служить: сила поверхностного натяжения,

сила давления на свободную поверхность,

силы реакции стенок сосуда, а примером

объемных сил — сила тяжести, центробежная

сила.

Плотность.

Масса жидкости, заключенная в единице

ее объема, называется плотностью и

обычно обозначается буквой р. Согласно

определению

Р=~ (ИЛ)

где

т — масса

жидкости;

V — объем

жидкости. Размерность

плотности

IPJ

[L3]

Единица

измерения плотности в СИ: кг/м3.

Плотности капельных жидкостей мало

изменяются с изменением давления и

температуры. С увеличением температуры

плотность жидкости уменьшается.

Исключением из этого правила является

вода в интервале температур от 0 до 4

°С, плотность которой при 4 °С наибольшая

и равна 1000 кг/м3.

Плотность жидкости р^ при температуре

t

можно найти по следующей

формуле Д. И. Менделеева:

р/

= Р20 — otp (£

— 20) (11,2)

где

р20

— плотность жидкости при стандартной

температуре (20 °С); ар

— поправочный коэффициент, учитывающий

изменение плотности с изменением

температуры на 1°С.

^

Очень часто пользуются относительной

плотностью, представляющей собой

отношение плотности жидкости при данной

температуре к плотности дистиллированной

воды при 4 °С, т. е. р{

pj=pf

— 20) (11,3)2. Физические свойства жидкостей

Плотность

капельных жидкостей незначительно

увеличивается

с

повышением давления.

Удельный

вес. Удельным весом жидкости называется

вес еди-

ницы ее объема

7=4- (11'4)

где

G

— вес жидкости, Н;

V — объем

жидкости, м3.

Размерность

удельного веса

Ш

[£2^2]

В

СИ единица измерения удельного веса

выражается в Н/м3.

Поскольку

вес тела

G

и его масса

т связаны

известной зависи-

мостью

G

=

mg,

из уравнений (11,1) и (11,4)

получается следую-

щее

соотношение:

У

—Р§ (И,5)

В

отличие от плотности удельный вес

зависит от ускорения сво-

бодного

падения g.

Однако на поверхности земного шара

изме-

нение

g

сравнительно невелико

и обычно в расчетах принимают

среднюю

величину

g

=9,81 м/с2.

Как

и плотность, удельный вес жидкостей

уменьшается с по-

вышением

температуры, кроме воды, удельный вес

которой наи-

больший

при 4 °С.

Аналогично

относительной плотности пользуются

понятием

относительного

удельного веса жидкости, т. е. отношением

удель-

ного веса

жидкости к удельному весу воды при 4

°С.

Газообразные

жидкости имеют меньшую плотность по

сравне-

нию с капельными,

при этом имеется сильная зависимость

плот-

ности от температуры

и давления.

Для

идеальных газов, подчиняющихся законам

Бойля—Ма-

риотта и

Гей-Люссака, зависимость между

температурой, давле-

нием

и объемом газа определяется уравнением

состояния (уравне-

нием

Менделеева—Клапейрона)

где

р —

давление, Па;

V

— объем

газа, м3;

т —

масса газа, кг;

R

— универсаль-

ная

газовая постоянная

(R

=

8314 Дж/(кмоль-К);

Т —

температура, К;

М—

масса

1 моль (мольная масса) газа, кг/моль.

Из

уравнения (11,6) получим

w

Если

использовать понятие удельного объема,

величины, об-

ратной

плотности, т. е.

v

= 1/р, то уравнение (11,7)

можно предста-

вить в

следующем виде:

pv

= RT/M (11,8)

Очень

часто объем газов указывают при так

называемых нормальных условиях:

температуре О °С (273 К) и давлении 101 300

Па (760 мм рт. ст.).

Из

уравнений (11,6) и (11,7) можно получить

следующие соотношения, позволяющие

рассчитывать объем и плотность газа

при изменении давления и температуры:

i

о Р

И

p=p0-^.-f-

(11,10)

Можно

отметить, что плотность газа при

нормальных условиях определяется из

уравнения

Ро=^ (И,И)

где

М — масса 1 моль газа, кг/моль.

~

Свойства реальных газов отклоняются

в той или иной степени от свойств

идеальных газов, подчиняющихся уравнению

состояния (11,6). При этом отклонения

тем больше, чем выше давление и ниже

температура. Обычно это обстоятельство

учитывают, умножая правую часть ура

нения (11,6) на коэффициент сжимаемости

Z < 1,

устанавливаемый из опыта.

Сжимаемость.

Сжимаемость жидкостей можно

характеризовать коэффициентом

сжимаемости который равен отношению

изменения относительного объема

жидкости к изменению давления, т. е.

(П-12>

где

V —

первоначальный объем жидкости, м3;

A V —

изменение объема жидкости м3;

Ар —

изменение давления, Па (см. с. 31).

Размерность

коэффициента сжимаемости

[LT2]

1М

[М]

В

СИ эта единица измеряется в Па"1.

Величина, обратная коэффициенту

сжимаемости, называется модулем

упругости. Коэффициент сжимаемости

и модуль упругости изменяются в

зависимости от давления и температуры.

Для нефтепродуктов в среднем коэффициент

сжимаемости равен 7,41-10"10

м2/Н,

для глинистых растворов 4,0-Ю"10

м2/Н.

Поскольку сжимаемость капельных

жидкостей сравнительно невелика, ее

влиянием при гидравлических расчетах

обычно пренебрегают, кроме тех случаев,

когда это имеет существенное значение,

например при гидравлических ударах.

Температурное

расширение.

В зависимости от температуры изменение

объема жидкости характеризуется

коэффициентом тем

пературного

расширения (5/, равным отношению

относительного

изменения

объема к изменению температуры, т. е. .

1

AV

Для

нефтепродуктов = 0,0006 — 0,0008; большая

цифра соот-

ветствует

меньшей плотности жидкости. Поскольку

температур-

ное

расширение жидкостей составляет

незначительную величину,

при

гидравлических расчетах им

обычно

пренебрегают.

Вязкость.

Вязкостью называется

свойство

жидкости оказывать

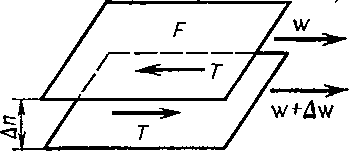

Рис.

II-1. Схема,

поясняющая понятие вязкости

жидкости.

сопротивление

ее движению. Представим себе два слоя

жидкости площадью F,

отстоящие один от другого

на расстояние А

п. Если

эти слои движутся со скоростью

w

и

w

+

Aw,

т. е. один относительно

другого со скоростью

Aw

(рис. II-1),

то для перемещения

одного слоя относительно другого

необходимо приложить силу 7\ Эта сила,

отнесенная к единице поверхности слоя,

называется напряжением внутреннего

трения

Согласно

закону Ньютона

ЛШ

^ ~ /ТТ 1-4

или

т = —[х-^-, т>0 (И,Id)

где

Aw/An

— градиент скорости, т.

е. относительное изменение скорости

в направлении

нормали к поверхности слоя.

Коэффициент

[I, входящий в уравнение (11,15), называется

динамическим коэффициентом вязкости

или просто вязкостью. Размерность

вязкости

В

СИ единица измерения вязкости выражается

в Па-с. В системе СГС единицей вязкости

является пуаз (П)

Сотая

часть пуаза называется сантипуазом

(сП).

Отношение

вязкости к плотности жидкости называется

кинематическим коэффициентом

вязкости или кинематической вязкостью

v

ч

= (11,16)

Р