- •5.3.4. Естественное течение

- •5.3.5. Кардиальные проявления синдрома Марфана (клиника, диагностика и хирургическое лечение)

- •5.3.5.2. Аневризма восходящей аорты

- •5.3.6. Общие вопросы хирургии аневризм восходящей аорты

- •5.3.6.1. Открытая техника формирования дистального анастомоза

- •5.3.7. Частные вопросы хирургии аневризм восходящей аорты

- •5.3.7.1. Имплантация клапансодержащего кондуита

- •5.3.7.2. Клапансохраняющие операции

- •5.3.7.3. Протезирование дуги аорты

- •5.3.8. Осложнения

- •5.3.9. Результаты операций

- •5.3.10. Синдром Марфана у детей

- •5.3.11. Особенности кардиологического мониторинга у пациентов с синдромом Марфана

- •5.4. Врожденные деформации дуги аорты

- •5.5. Коарктация аорты

- •5.6. Открытый артериальный проток

- •5.7. Аневризмы грудного отдела аорты

- •5.7.1. Аневризмы грудной аорты

- •5.7.2. Отдельные нозологические формы, вызывающие развитие аневризм грудной аорты

5.3.7.2. Клапансохраняющие операции

У части пациентов с СМ при расширенном корне аорты могут отсутствовать видимые изменения в створках аортального клапана, а аортальная регургитация вызвана нарушением коаптации створок вследствие дилатации синотубуляр-

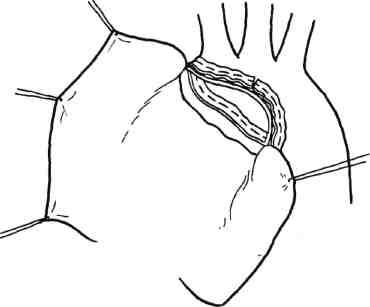

Рис. 5.29. Частичная резекция дуги аорты (а, б). 580

Ю.В.Белов и соавт. сообщили о больном 33 лет с СМ, у которого на 5-е сутки после супракоронарного протезирования восходящего отдела и дуги аорты по поводу расслаивающей аневризмы I типа по DeBa-key возникла острая недостаточность аортального клапана. Ее причиной, по мнению авторов, явились быстрое прогрессирование ан-нулоаортальной эктазии и пространственная дезориентация створок аортального клапана по отношению друг к другу в результате из-

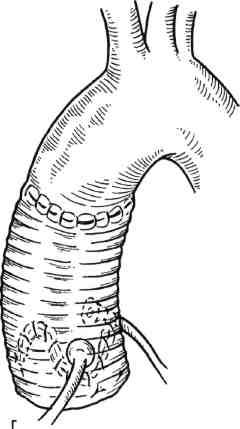

Рис. 5.30. Операция Якоба (а—г).

менения гемодинамических условий работы клапана после протезирования восходящей аорты.

Укрепление фиброзного кольца аортального клапана при протезировании восходящей аорты может быть достигнуто при использовании двух методик — ремоделирова-ния и реимплантации, впервые примененных соответственно в клинике в 1978 г. M.Yacoub и соавт. и в 1989 г. T.David и Ch. Feindel.

Суть методики ремоделирования корня аорты по Якобу заключается

581

Синтетический протез способствует поддержанию каркаса аортального клапана, восстановлению нормальных анатомических взаимоотношений между аортальными синусами и клапаном, а также устьями коронарных артерий, которые к ним анастомозируются. Хирургическая техника ремоделирования корня аорты по методике Якоба представлена на рис. 5.30.

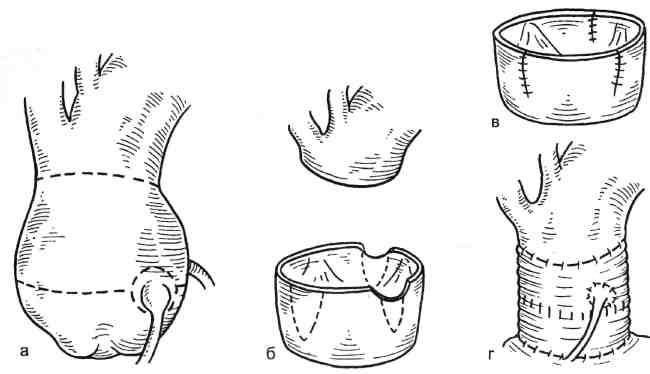

Для восстановления состоятельности аортального клапана по ре-имплантационной методике Давида выполняют циркулярную аннуло-

Рис. 5.31. Операция Давида (а—г).

пластику в тканевой зоне тотчас под фиброзным кольцом. Суть методики представлена на рис. 5.31.

Степень сужения фиброзного кольца подбирают в соответствии с функцией клапанов и диаметром имплантируемого сосудистого протеза. Таким образом, операция сводится к иссечению дилатиро-ванных синусов, оригинальной имплантации сосудистого протеза и реимплантации коронарных артерий.

582

Авторы описанных методик кла-пансохраняющего протезирования восходящей аорты представили результаты наблюдения за пациентами в отдаленном периоде: у подавляющего большинства из них, по данным допплеровской ЭхоКГ, имеется стабильная функция аортального клапана без признаков прогрессирования аортальной недостаточности. Положительные результаты клапансохраняющего протезирования восходящей аорты при СМ подтверждаются и другими авторами.

По мнению J. Van Son и соавт., в обеих методиках, описанных выше, важную роль играет механизм закрытия створок аортального клапана. Несмотря на отсутствие литературных данных, свидетельствующих об изменении морфологии створок аортального клапана в отдаленном периоде, авторы, изучив результаты ЭхоКГ у пациентов, перенесших клапансохраняющее протезирование восходящей аорты, считают, что створки аортального клапана в систолу контактируют с достаточно грубой тканью синтетического протеза, и с течением времени может наступить их повреждение. В связи с этим была предложена модифи-

цированная методика реимпланта-ции корня аорты, представленная на рис. 5.32.

В сроки от 4 до 40 мес (в среднем 2,1 года) авторы наблюдали 11 из 13 выживших в госпитальном периоде пациентов. У 10 из них отмечена стабильная функция аортального клапана. В одном наблюдении через 2 нед после операции в связи с прогрессирующей регургитацией понадобилось протезирование аортального клапана.

Несмотря на положительные результаты представленных методик клапансохраняющего протезирования восходящей аорты, необходимо учитывать следующее. Согласно исследованиям K.Fleischer и соавт., у пациентов с СМ наблюдаются выраженные аномалии архитектуры фибриллина не только в стенке восходящей аорты и ткани створок митрального клапана, но и в ткани створок аортального клапана. Поскольку фибриллин играет основную роль в состоятельности соединительной ткани, широкое применение клапансохраняющих операций для лечения аневризм восходящей аорты в качестве альтернативы протезированию у пациентов с СМ должно осуществляться с особой

583

осторожностью. Авторы считают, что для разработки четких показаний к таким операциям необходимы дополнительные клинические работы, выполненные с особой тщательностью.