- •Введение

- •Глава первая. Из истории исследования археологических памятников дальнего востока

- •Глава вторая. Первые следы человека

- •Глава третья. Неолитическое время в приморье

- •Неолитические племена Севера

- •Неолитические племена юга

- •Неолитическое население континентальной части Приморья

- •Жизнь и культура неолитических племен Приморья

- •Глава четвертая. Время культуры раковинных куч

- •Распространение и характер поселений с раковинными кучами

- •Материальная культура населения Приморья в эпоху раковинных куч

- •Хозяйство населения Приморья в эпоху раковинных куч

- •Культурные связи и роль древнего Китая

- •Племена континентальной части и севера Приморья во II—I тысячелетии до н. Э.

- •Древняя культура Приморья и происхождение эскимосской культуры

- •Глава пятая. Переход от камня к металлу (VII—II вв. До н. Э.)

- •Глава шестая. Племена мохэ и бохайсеое государство Племена уцзи (мохэ) в V—VII вв.

- •Возникновение Бохайского государства

- •Глава седьмая. Время чжурчженьского государства. Возникновение и история государства чжурчженей

- •Памятники чжурчженьской государственности в Приморье

Материальная культура населения Приморья в эпоху раковинных куч

Как в раковинных кучах, так и в раскопанных нами землянках на п-ове Песчаном, обнаружен богатый вещественный материал: керамика, каменные и костяные орудия, украшения, кости наземных животных и рыб.

Весь этот разнообразный материал не дает пока еще надежных оснований для того, чтобы установить хронологическую последовательность эволюционных изменений форм сосудов и каменных орудий. Для этого нет еще, прежде всего, четких стратиграфических данных.

Единственное, что можно отметить — это наличие в некоторых поселениях, например в бух. Малый Улисс у Владивостока и на левом берегу р. Гладкой, в раковинных кучах каменных шлифованных и обработанных «точечной ретушью» тесел, имеющих круглое сечение в поперечнике, т. е. такое же, как у топоров с поселения Гладкая I. Один такой топор, но уже использованный для другой цели, как отбойник, оказался и в заполнении одной из землянок на п-ове Песчаном, куда он попал, очевидно, из более древнего жилища.

В бух. Улисс также оказалось тесло еще более архаического вида, односторонневыпуклое, как в неолитических поселениях тетюхинского типа.

Очень вероятно, что поселения с такими топорами принадлежат к числу наиболее ранних во всей серии поселений с раковинными кучами. Заслуживает внимания и то, что в бух. Малый Улисс наряду с топорами оказался, кроме шлифовальных шиферных, обитый наконечник или нож. Кроме того, были обнаружены и» другие следы изготовления орудий из камня такой же техникой, которая характерна для неолитических поселений, — пластины и отщепы из кремнистых пород.

В ряде поселений обнаружены и другие предметы, указывающие па возможную преемственность культуры этого времени от культуры более раннего периода. Сюда относятся, например, фрагменты сосудов с меандровым узором, сосуды, близкие по пропорциям к сосудам «баночных» форм типа найденных на поселении Гладкая I67.

На

том же поселении Гладкая I

изредка встречаются шлифованные

наконечники стрел, похожие на наконечники

из раковинных куч. Но все это лишь

единичные и изолированные примеры

влияния каких-то  древних

традиций, перекрытых мощной волной

новых культурных элементов и форм.

древних

традиций, перекрытых мощной волной

новых культурных элементов и форм.

В общем находки из раковинных куч выступают как нечто целостное и строго выдержанное; они повторяются в одном и том же комплексе, с поразительным постоянством и единообразием на десятках поселений. Изучение их приводит, таким образом, к выводу не о медленной и постепенной эволюции культуры, а о каких-то глубоких и решительных переменах в ней, произошедших в относительно короткое время.

Благодаря такой выдержанности и устойчивости, они дают редкую по полноте и наглядности возможность судить о технике и хозяйственной жизни обитателей раковинных куч, а также и о других чертах их быта и о всем том культурно-историческом этапе прошлого Приморья, к которому они относятся.

Первая и наиболее важная в этом отношении группа находок, которая связана с более ранними памятниками и вместе с тем отличает «культуру раковинных куч» от собственно неолитической — это, конечно, каменные изделия, орудия труда, оружие, украшения.

Каменный

инвентарь из раковинных куч

типологически очень характерен. Это,

прежде всего, шлифованные тесла или

топоры, сделанные, как правило, из

кремнистой породы черного или реже

зеленовато-серого цвета. Тип тесла

из раковинных куч совершенно

определенный: они имеют форму длинных

прямоугольников или почти трапеций со

слепка округленным обушком; лезвия

их почти прямые или несколько

выпуклые, заточены с обеих сторон

симметрично и при этом довольно

круто. Тесла эти плоские, с ровными

широкими сторонами. Лишь изредка одна

широкая сторона бывает слегка более

выпуклой, чем противоположная. Узкие

боковые грани тесел тоже плоские и

расположены под прямым углом по отношению

к широким плоскостям. В поперечном

сечении

эти орудия, следовательно, имеют вид прямоугольника. В этом отношении они приближаются с теслам серовского времени из Прибайкалья, отличаясь от них, однако, своими пропорциями. Прибайкальские тесла массивнее, а их широкие поверхности соответственно уже68.

Обращает внимание, что находки целых, полностью сохранившихся тесел такого рода крайне редки. Обыкновенно они обломаны со стороны лезвия более чем на одну или даже на две трети, при этом нижний конец часто бывает затуплен и смят от длительного употребления при какой-то грубой работе, возможно, в результате использования в качестве отбойников.

Особым

вариантом таких тесел являются большие

тяжелые орудия, расширяющиеся книзу от

обушка и достигающие наибольшей толщины

у

самого лезвия. Такие тесла можно выделить

в особую типологическую группу, хотя

они известны в небольшом числе.

у

самого лезвия. Такие тесла можно выделить

в особую типологическую группу, хотя

они известны в небольшом числе.

Наряду с массивными теслами такого рода в коллекциях музеев представлены плоские и довольно широкие тесла. По очертаниям они отличаются тем, что обычно имеют вид не прямоугольников, а трапеций. Лезвие их бывает с одной стороны нередко заточено круче, чем с другой. Размеры таких тесел сравнительно невелики — от 10 до 15 ом.

Третий тип шлифованных каменных орудий представлен узкими, но массивными, четырехгранными в поперечнике, стамесками, с двусторон-не заточенными прямыми лезвиями; длина их колеблется от 6—7 см до 15 см, при ширине 1 —1,5 сантиметра.

Четвертую группу каменных теСел образуют сравнительно небольшие изделия. Их края, а иногда и вся поверхность, обработаны ретушью и сколами, причем в ряде случаев края бывают симметрично вогнуты, а обушок округлен. Длина их от 10 до 12—13 см. Наибольшая ширина их 5—6 сантиметров.

Кроме тесел, встреченных во всех исследованных поселениях с раковинными кучами, изредка отмечаются случайные находки своеобразных крупных орудий с узкой рукоятью, отделенной плечиками от широкой части с лезвием, в которых следует видеть мотыги.

Наряду с описанными шлифованными топорами и теслами для культуры раковинных куч характерны многочисленные изделия из шифера.

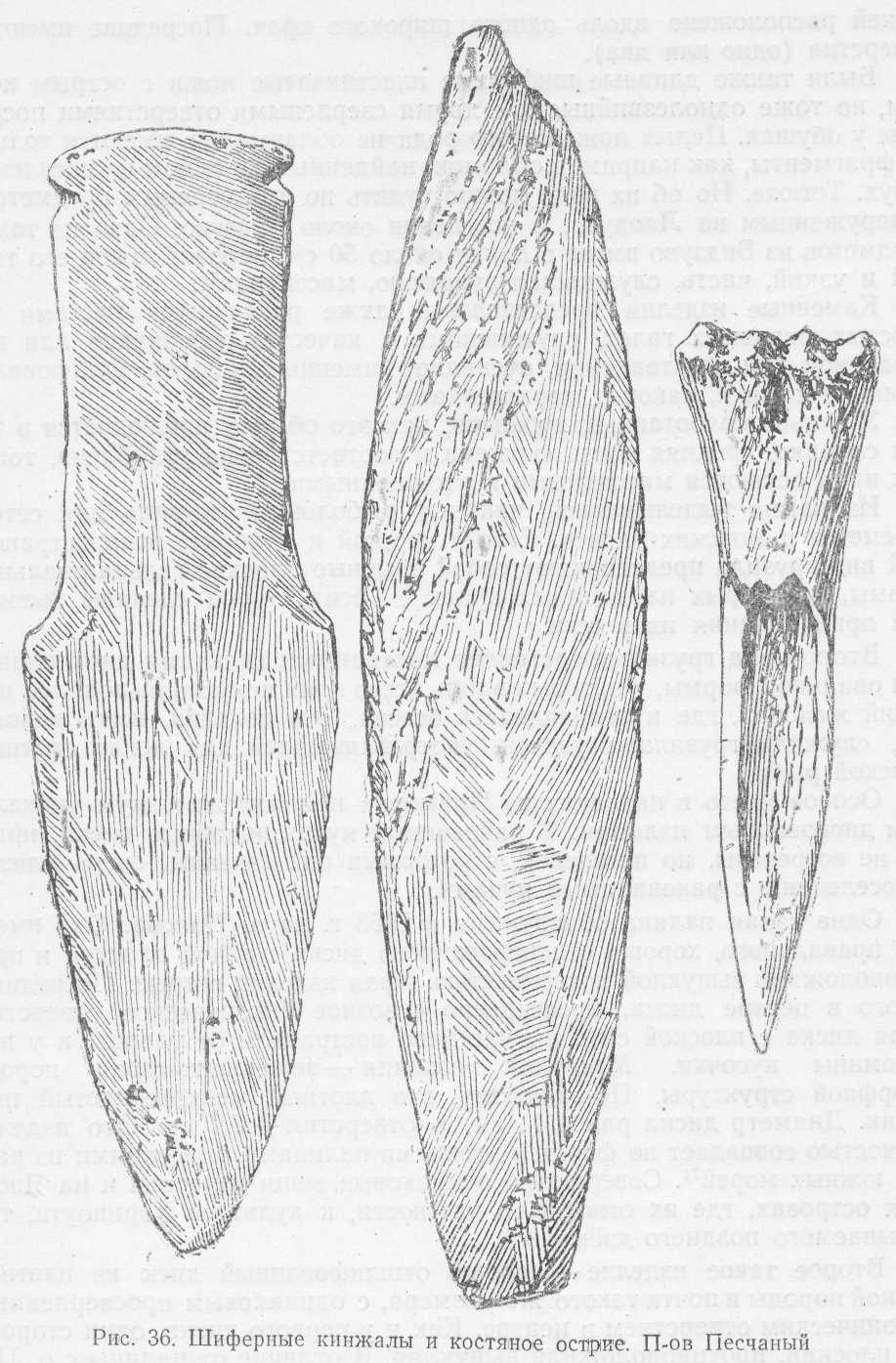

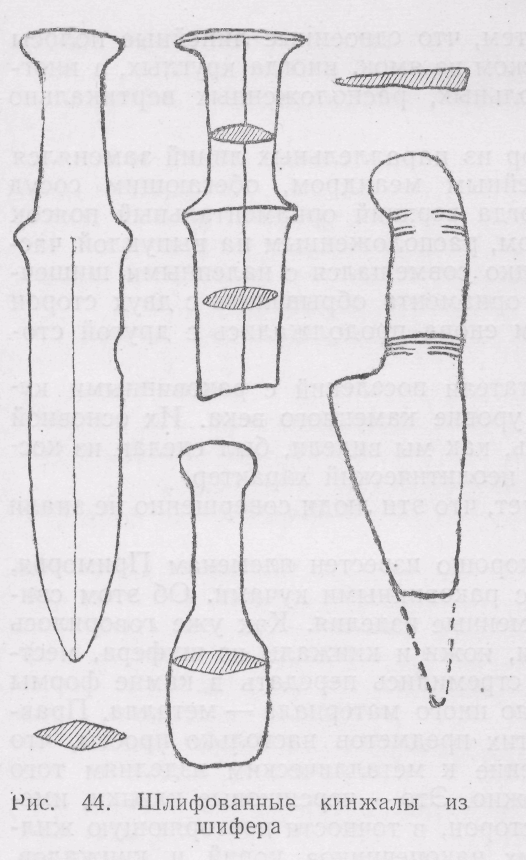

Наиболее распространенным является шиферный наконечник с листовидным клинком, обычно ромбическим в поперечнике, и с широким плоским черешком, отделенным от клинка более или менее отчетливо выраженными плечиками, иногда пологими, а иногда крутыми. Длина наконечника равна в среднем 20—23 ом. Эти изделия были скорее всего охотничьими ножами или кинжалами. Закрепленные на длинном древке, они могли служить также и наконечниками копий, дротиков или гарпунов. Встречаются такие же изделия более крупного размера, имеющие листовидный или удлиненный треугольный клинок, отделенный более или менее крутыми плечиками от плоского черешка.

Среди крупных шиферных кинжалов выделяется небольшая, но характерная группа, обнаруживающая отчетливо выраженные черты сходства с металлическими кинжалами или наконечниками.

Подобных каменных клинков и наконечников, являющихся по своей форме копиями металлических изделий, нигде более на территории Советского Союза не встречается. Их распространение ограничено Приморьем, долиной Амура (не выше Благовещенска) и соседними районами Восточной Азии — Дунбэем, Японскими островами и Корейским полуостровом69.

Третья группа шиферных изделий представлена небольшими клинками, несомненно служившими наконечниками для стрел или дротиков. Наконечники эти довольно сильно варьируются в пропорциях, но по очертаниям остаются в пределах одной и той же основной формы. Они имеют вид более или менее узких и тонких пластин с хорошо выраженными боковыми гранями с обеих сторон. Длинные края их. обыкновенно выпуклые, верхняя часть иногда значительно расширена, основание же сильно сужено и вытянуто. В других случаях наконечники имеют ланцетовидные очертания — они узкие и подчеркнуто вытянутой формы.

В четвертую группу должны быть выделены шиферные клинки листовидной формы, иногда со слегка намеченными уступами плечиков, с симметрично выпуклыми с обеих сторон широкими поверхностями. Особенностью некоторых наконечников этого рода являются сверленые сквозные биконические отверстия. Они обыкновенно располагаются по два на верхней трети изделия и притом так, что одно отверстие находится несколько выше другого.

Среди

шиферных ножей выделяются особые

изделия, представляющие собою широкие

и сравнительно короткие пластины, по

форме близкие к прямоугольнику, но

обычно с округленными углами. Лезвие

таких  ножей

расположено вдоль одного широкого края.

Посредине имеются отверстия (одно или

два).

ножей

расположено вдоль одного широкого края.

Посредине имеются отверстия (одно или

два).

Были также длинные шиферные пластинчатые ножи с острым концом, но тоже однолезвийные и с двумя сверлеными отверстиями посредине у обушка. Целых ложей этого рода не обнаружено, имеются только их фрагменты, как например обломок, найденный на одном из поселений в бух. Тетюхе. Но об их виде можно судить по аналогичным предметам, обнаруженным на Ляодуне, в поселении около Бидзуво. Один из таких предметов из Бидзуво имеет в длину около 50 см, рабочий конец его тонкий и узкий, часть, служившая рукоятью, массивная70.

Каменные изделия представлены также различными пестами из простых овальных галек, служившими в качестве отбойников или наковаленок при изготовлении, очевидно, каменных топоров, шлифовальными плитами и, наконец, зернотерками.

У сильно сработанных курантов, как это обычно наблюдается в таких случаях, средняя часть скошена и соответственно углублена, тогда как края остаются массивными и утолщенными.

Из камня выделывались, наконец, рыболовные грузила для сетей, переметов и морских удочек. Самый простой и наиболее распространенный вид грузила представляют собой обычные плоские гальки овальной формы, у которых на длинных краях с обеих сторон сделаны выемки для привязывания их к сети.

Второй вид грузил представлен массивными гальками дисковидной или овальной формы, у которых вдоль всего края искусно выдолблен широкий желобок, где и закреплялась бечева. Эти изделия, всего вероятнее, служили грузилами удочек, употреблявшихся для ловли крупной морской рыбы.

Особое место в находках из Приморья принадлежит двум уникальным диюковидным палицам. В раковинных кучах подобные диски, правда, не встречены, но поселения, с которыми они связаны, очень близки к поселениям с раковинными кучами.

Одна такая палица обнаружена в 1953 г. на о. Попова. Она имеет вид правильного, хорошо отшлифованного диска с одной плоской и противоположной выпуклой поверхностью. Края изделия острые. Посредине, строго в центре диска, просверлено сквозное биконическое отверстие. Края диска с плоской стороны частично пострадали от ударов, и у них обломаны кусочки. Материал изделия — зеленовато-серая порода аморфной структуры. По-видимому, это плотный мелкозернистый песчаник. Диаметр диска равен 11 см, а отверстия — 2,2 см. Это изделие полностью совпадает по форме с древними палицами, известными из района южных морей71. Совершенно- одинаковые вещи известны и на Японских островах, где их относят, в частности, к культуре Хориноути, так называемого позднего дзёмона72.

Второе такое изделие — хорошо отшлифованный диск из плотной темной породы и почти такого же размера, с одинаковым просверленным биконичееким отверстием в центре. Как и у первого диска, одна сторона его плоская, противоположная выпуклая. В отличие от палицы с о. Попова, края этого диска имеют волнистый вид, так как на нем с обеих сторон вышлифованы глубокие, симметрично расположенные выемки, образующие хорошо выраженные округлые зубцы в количестве 20. Диаметр диска 12 см, отверстия — 2,4 см, толщина диска 1,7 см. Найден он А. 3. Кирилловым на Змеиной сопке вблизи устья р. Майхе. Близкие по типу палицы с зубцами есть в Японии73, а также в Северном Китае, где они датируются неолитическим временем74.

Украшения из камня в находках из раковинных куч были встречены еще В. П. Маргаритовым при раскопках в 1884 г. на п-ове Янковского. Он писал о трубочке из глинистого сланца, отличавшейся «особенным изяществом», которая, однако, не была помещена на таблицах, приложенных к его статье75.

Как выглядела эга трубочка, можно судить по новейшим находкам, среди которых имеются превосходно отшлифованные красивые бусы правильной цилиндрической формы. Таковы, например, бусы, найденные в устье р. Суйфуна, вблизи Тавричанки, на территории колхоза имени Чапаева, на о. Попова и в некоторых других местах. Материалом для «их служила плотная и относительно твердая яшмовидная порода темно-зеленого или иногда зеленовато-серого цвета. Камень чаще всего бывает ровного тона и однородной расцветки. Но есть и такие бусины, где заметна характерная для яшмы прихотливая полосчатость, придающая бусинам особенно нарядный вид.

Канальцы в бусинах сквозные, правильной цилиндрической формы. Высверлить такой канал во всю длину бусины грубым кремневым сверлом было невозможно. Каналы в цилиндрических бусинах Приморья явно были высверлены алмазным сверлам, т. е. кусочком алмаза, укрепленным на конце металлической (медной или бронзовой) проволочки.

Таким способом выделывались бусы в ювелирных мастерских древнейшей Индии, на Синде, где найдена и описана Маккэйем мастерская такого рода76.

Изредка встречаются бусы цилиндрического типа, сделанные не из зеленого яшмовидного камня, а из более мягкой породы, из светло-серого сланца, поверхность которого бывает сильно выветрена и имеет поэтому белый цвет. Есть даже одна такая бусина, изготовленная из обожженной плотной глины. Среди бус встречена одна бочонковидная бусина.

Вблизи

устья р. Суйфуна обнаружены три нефритовых

украшения. Первое из них — плоское

тонкое колечко небольшого размера,

изготовленное из полупрозрачного

светло-зеленого нефрита с белыми

струйчатыми включениями. Диаметр

кольца 2,5 см, ширина отверстия 1 см. Второе

изделие очень близко напоминает украшения

типа магатама, похожие на стилизованные

изображения клыка кабана или когтя

хищника. Это массивная, почти полулунная

пластинка с одним кривым выпуклым

краем и прямым противоположным, на

котором по ребру нанесены две довольно

глубокие поперечные выемки. В верхней

части изделия имеется бикошическое

сверленое отверстие. Цвет камня

голубовато-зеленый, почти голубой. В

нем заметны легкие трещинки, выделяющиеся

своим желтовато-коричневым цветом в

виде причудливой сетки. Длина подвески

1—8 см, ширина 1—4 сантиметра.

Вблизи

устья р. Суйфуна обнаружены три нефритовых

украшения. Первое из них — плоское

тонкое колечко небольшого размера,

изготовленное из полупрозрачного

светло-зеленого нефрита с белыми

струйчатыми включениями. Диаметр

кольца 2,5 см, ширина отверстия 1 см. Второе

изделие очень близко напоминает украшения

типа магатама, похожие на стилизованные

изображения клыка кабана или когтя

хищника. Это массивная, почти полулунная

пластинка с одним кривым выпуклым

краем и прямым противоположным, на

котором по ребру нанесены две довольно

глубокие поперечные выемки. В верхней

части изделия имеется бикошическое

сверленое отверстие. Цвет камня

голубовато-зеленый, почти голубой. В

нем заметны легкие трещинки, выделяющиеся

своим желтовато-коричневым цветом в

виде причудливой сетки. Длина подвески

1—8 см, ширина 1—4 сантиметра.

Третий предмет, изготовленный из нефрита, — небольшая хотя и массивная подвеска из белого с легким зеленоватым оттенком камня. Форма подвески — треугольная, напоминающая клык хищника. В расширенной верхней части ее имеется сквозное, сверленое с двух противоположных сторон отверстие. По своей форме это изделие принадлежит к той же группе, что и описанное выше. Это, несомненно, украшение или амулет типа магатама, которые имитируют более первобытные амулеты из клыков животных.

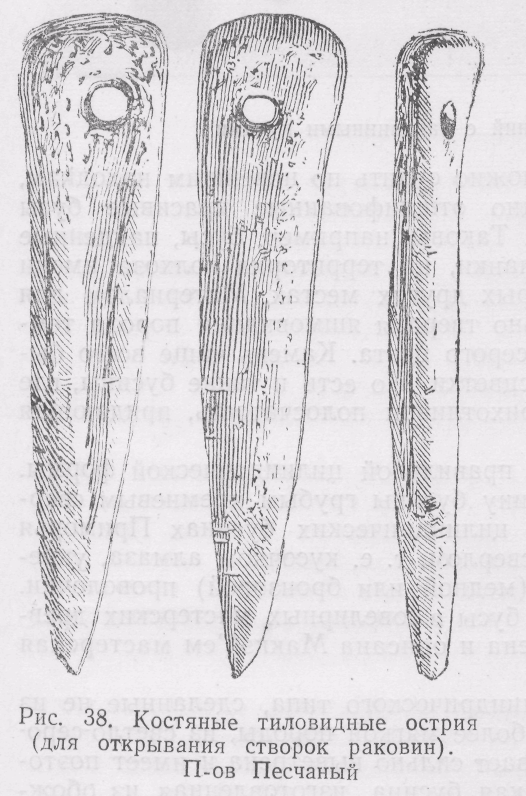

Изделия из кости или рога в раковинных кучах обыкновенно относительно однообразны и невыразительны. Они состоят из ост-рий, изготовленных, как писал еще В. П. Маргаритов, из полых трубчатых костей животных, распиленных вдоль: «У большей части из них один конец заострен наподобие шила, а другой скошен под углом (скос идет от вогнутой поверхности к выпуклой)». У некоторых острий «оба конца заострены или оба косо отточены. Кроме того, все они имеют посредине отлогие выемки, по всей вероятности, для большего удобства при держании их между пальцами». В. П. Маргаритов видел в них орудия для «семейных обиходных нужд»77.

А. И. Разин описывает их как «орудия, сделанные из трубчатых костей, по форме напоминающие грубые наконечники копий с прямо скошенным толстым шпилем». Употреблялись они, по его словам, «скорее всего как сверла по дереву»78.

В действительность эти изделия, как будет показано дальше, представляют собой своеобразный вариант поворотных гарпунов.

Отмечаются

также шиловидные острия из расщепленных

продольно костей с частично сохранившимися

эпифизами, служившими рукоятью. Материалом

для одного шиловидного орудия из сборов

В. П. Марга ритова

послужила половинка нижней челюсти

кабана с массивной рукоятью и таким

же прочным острием.

ритова

послужила половинка нижней челюсти

кабана с массивной рукоятью и таким

же прочным острием.

В литературе описан был также круглый костяной наконечник копья в виде узкого удлиненного треугольника с тщательно просверленным отверстием на тупом конце (всего вероятнее, наконечник гарпуна или изделие типа лощила — гладильника)79.

Характерной особенностью костяного инвентаря раковинных куч являются изделия из клыков кабана. «Острием у них служит заостренная эмалевая часть зуба. Нижняя же (к корню) с одной стороны скошена, а с другой имеет выемку, которая удобна для укрепления шнуром после присоединения края наконечника к скошенному же краю древка»80.

Употреблялись, кроме того, составные крючки из кости. Такие крючки найдены А. И. Разиным и составлены из двух стерженьков, соединявшихся друг с другом под острым углом81.

Третья группа находок, самая многочисленная и особенно ценная для характеристики культурных особенностей, — обломки глиняной посуды.

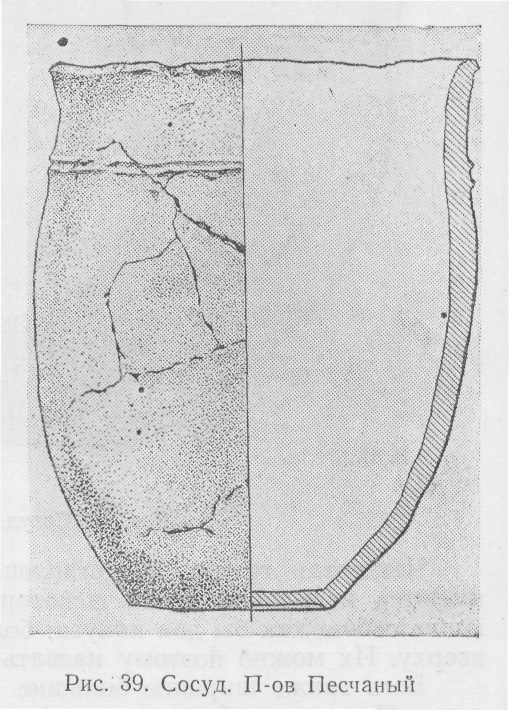

Как и в более древних неолитических поселениях, здесь встречаются обломки сосудов, изготовленных от руки, без применения гончарного круга. Цвет черепков обыкновенно желтовато-красный, иногда темно-бурый, почти коричневый. Часто среди сосудов имеются горшки древней «баночной» формы, с плоским дном и плавно расширяющимися кверху стенками. Днища их большей частью очень узкие, около 6—8 см в диаметре. У них имеется поэтому по краю легкое расширение, способствующее большей устойчивости. В верхней трети стенки этих сосудов обычно чуть-чуть расширяются. Венчики баночных сосудов слегка отогнуты наружу (рис. 39).

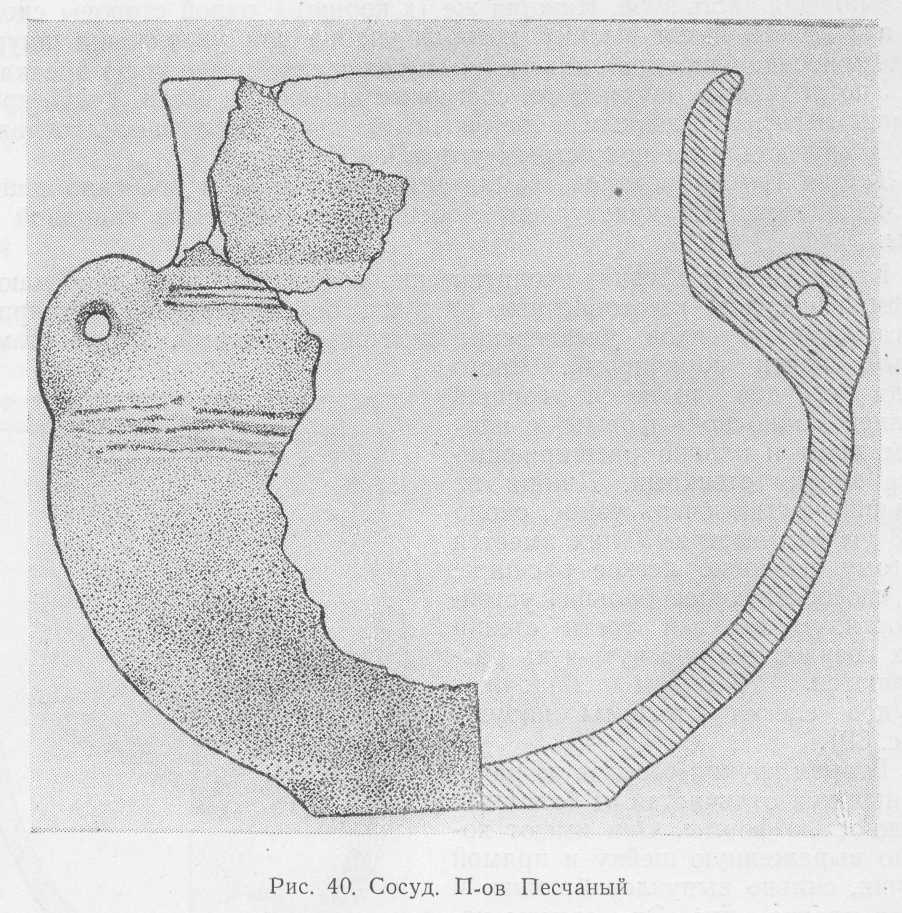

Вторая

группа сосудов из раковинных куч

отличается от баночных сложностью

формы. Они имеют хорошо выраженную

шейку и прямой венчик, сильно выпуклое

брюшко и узкое плоское дно. Эти сосуды

нередко снабжены налепными ушками

и орнаментальной полосой под плечиками.

В ушках обычно имеется поперечное

сквозное отверстие. Форма ушек

различна, различны и их

размеры. Как правило, ушки имеют вид полушаровидных выпуклостей или плоскоовальных выступов, расположенных вертикально. Очень характерны для сосудов из раковинных куч орнаментальные налепы-шишечки овальной или круглой полусферической формы. Эти сосуды можно назвать амфоровидными (рис. 40).

Есть сосуды с очень высоким узким горлом в виде цилиндра, отделенным плечиками от выпуклого брюшка. Такой почти целый сосуд (утрачена только нижняя треть) был найден в 1956 г. на п-ове Песча ном. Были также сосуды, у которых верхний край резко суживался и загибался внутрь, так что вверху оставалось очень узкое отверстие, куда мюжно просунуть лишь ладонь руки.

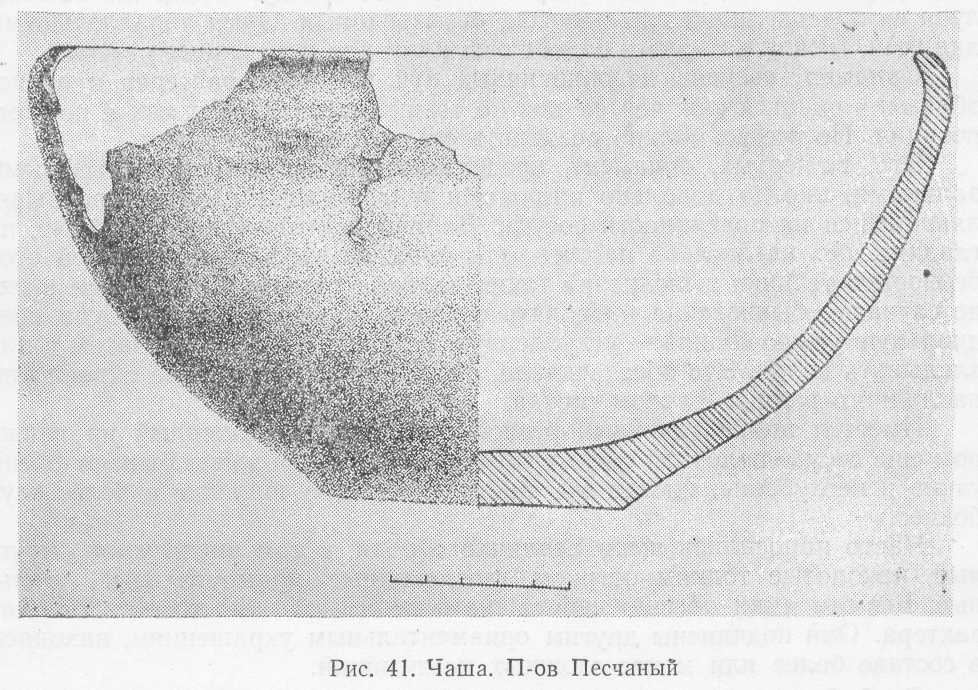

В третью группу сосудов входят широкие низкие чаши с плоским дном типа пиалы, в том числе не только правильной круглой формы, но, судя по наличию овальных донышек, также и овальной формы, напоминающие некоторые чаши, характерные для ханьского времени в Китае (рис. 41).

Четвертая группа представлена сосудами с поддонами, Среди них имеются невысокие кубки, некоторые небольшого размера, представляющие собою как бы два конуса: более узкий и короткий внизу, широкий вверху. Их можно поэтому назвать биконическими сосудиками.

Есть также широкие большие чаши с низкими и широкими поддонами. Поддоны кубков иногда бывают украшены одним или двумя опоясывающими их кольцевидными валиками.

Отдельно

должен быть описан уникальный предмет,

обнаруженный В. К. Арсеньевым на п-ове

Песчаном. Он имеет вид массивного

цилиндра, заканчивающегося вверху

расширением, напоминающим цветочную

чашечку. Резервуар чашечки переходит

в узкий канал длиною 7,5 см. Ее диаметр

14 см, а длина — 26,8 см. Это мог быть скорее

всего светильник (табл. III-2).

Единственная аналогия ему, хотя и не

очень близкая, — это сосуд с цилиндрической

ножкой из поселения Курава-носи в районе

Канто, относимый по возрасту к культуре

Омори82.

Воз можно,

что именно это изделие имел в виду В. К.

Арсеньев, когда писал в своем отчете,

что им обнаружена на Песчаном глиняная

лампа, похожая на древние корейские.

можно,

что именно это изделие имел в виду В. К.

Арсеньев, когда писал в своем отчете,

что им обнаружена на Песчаном глиняная

лампа, похожая на древние корейские.

Сосуды обжигались прямо в кострах, без применения каких-либо специальных приспособлений вроде гончарных печей. При изготовлении поверхность сосуда часто обрабатывалась путем лощения. Лощение производилось гладким камнем с узкой рабочей поверхностью, оставившим параллельные полосы. Такие камни с сильно сработанной пришлифованной поверхностью иногда встречаются на поселениях.

На внешней стороне некоторых фрагментов керамики имеется тонкий слой красной краски, что придает этим сосудам эффектный и нарядный вид. Раскрашенная сторона обработана тщательным лощением.

Следует заметить, что такие фрагменты обычно тонкостенны. Кроме того, в ряде случаев при изучении черепков обнаруживаются и специфические особенности формы тех сосудов, частью которых они являются.

Один из таких фрагментов, принадлежавший, должно быть, широкой чаше, имеет внизу глубокий поперечный желобок, возможно, имитирующий вдавление на металлическом сосуде подобного рода.

Из глины изготовлялись также прясла для веретен, назначение которых было правильно определено еще В. П. Маргаритовым, который писал: «Из такой же глины, как и горшки, сделаны три кружка с отверстиями в центре. Эти кружки можно было бы считать за грузила, но, судя по исследованиям Полякова быта остяков, с большей вероятностью можно думать, что они употреблялись при скручивании ниток. Этот кружок надевался на заостренную палочку и закреплялся на 1/4 ее длины от тупого конца. Получалось, таким образом, орудие, заменяющее веретено, причем кружок увеличивал тяжесть его и инерцию вращения»83. По форме прясла для веретена разделяются на несколько вариантов. Чаще всего встречаются прясла с плоской нижней и выпуклой противоположной сторонами. Некоторые из них имеют настолько крутую и высокую верхнюю сторону, что представляют собою конус со срезан ной вершиной. В ряде случаев утончающаяся верхняя часть имеет в разрезе вогнутые края или отделена от нижней желобком-уступом, иногда даже двумя. Есть одно прясло с глубоким желобком-перехватом посредине. Встречаются также прясла в виде массивных кружков с плоскими поверхностями. Все прясла имеют сквозные неширокие цилиндрические каналы.

Значительная часть этих изделий орнаментирована. Орнамент по технике выполнения состоит из резных линий и ямок, таких же, как на глиняных сосудах. Он может быть разделен по композиции на две основные группы. В первую входят изделия, где узор состоит из концентрических окружностей. Во вторую — прясла, на которых изображены как бы лучи, радиально расходящиеся от центра. Такие лучи часто имеют вид треугольников, и тогда узор напоминает звезду. Столь же обычны лучи из пучков линий или полосок, образованных двумя параллельными линиями, между которыми размещены ямки или поперечные насечки.

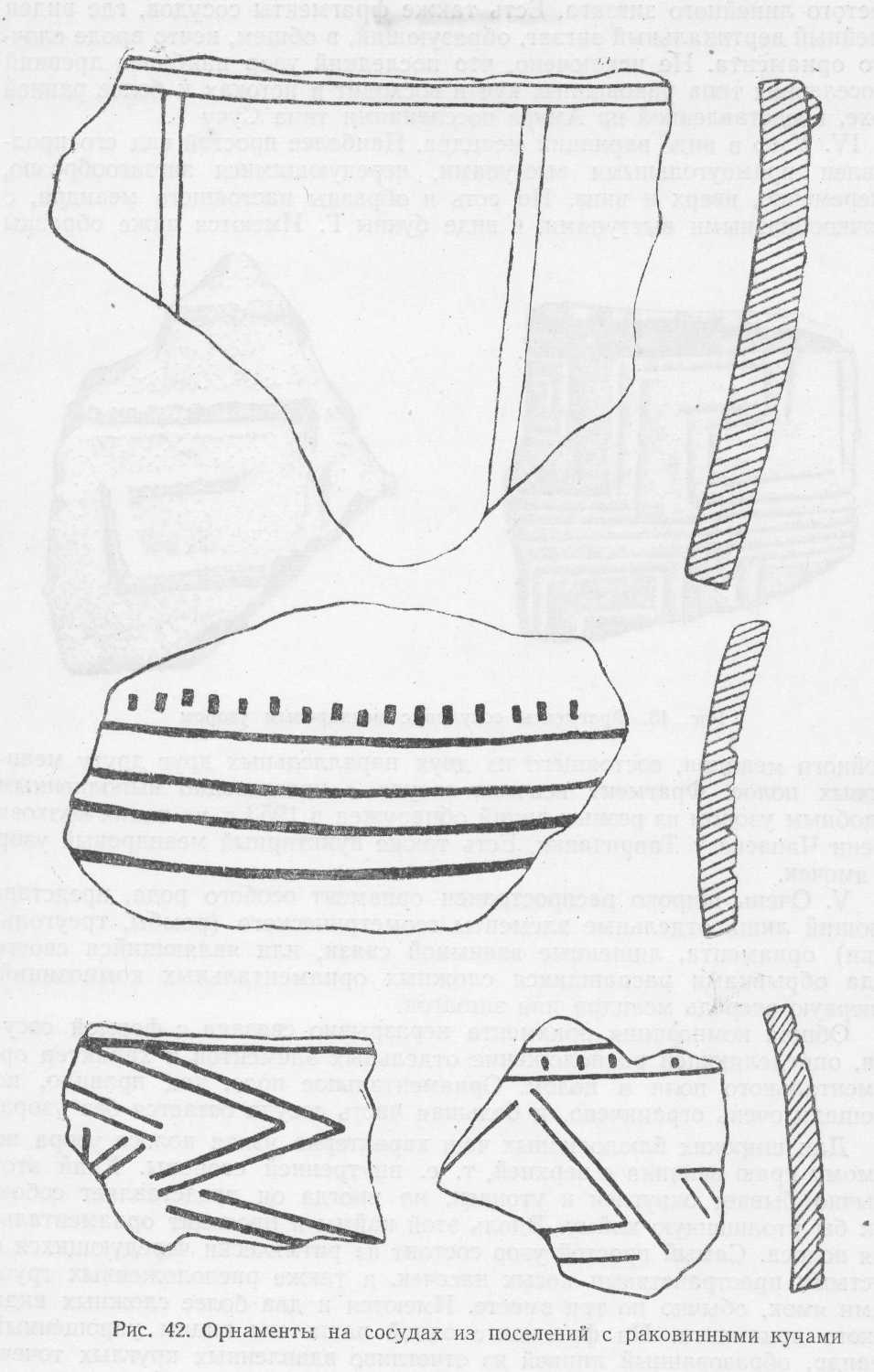

Орнамент сосудов из раковинных куч весьма характерен и единообразен в общих своих чертах как по технике выполнения, так и по композиции. Но все же можно разделить его на несколько групп.

Это, во-первых, орнамент, представленный налетными рельефными валиками, иногда довольно широкими и массивными, отчетливо выделяющимися на поверхности сосуда. Валики почти всегда ребристые, но гладкие, без каких-либо насечек или ямок на них. Замечательной особенностью техники выполнения таких валиков является отмеченное в ряде случаев обыкновение проводить сначала на поверхности сосуда специальную узкую линию — углубленную полоску, на которую затем и накладывать валик. Это обеспечивало, очевидно, более прочное скрепление накладного валика с телом сосуда.

Имеется также линейный резной орнамент, выполненный на влажном еще сосуде палочкой с заостренным концом. Эти линии бывают очень узкие и неглубокие, иногда же они сравнительно широкие и более глубокие.

Часто наносились ямки различного рода, в том числе узкие, круглые, наколотые тонким острием, гвоздевидные, прямоугольные, овальные. Все эти ямки обычно небольшие и не имеют самостоятельного характера. Они подчинены другим орнаментальным украшениям, находясь в составе более или менее сложных композиций.

Особый вид украшения сосудов представляют и налапные шишечки, овальные или круглые, а также ушки со сквозными поперечными отверстиями.

По орнаментальным мотивам и композиции можно распределить имеющийся материал на пять групп.

I. Узор в виде горизонтальных вдавленных линий, опоясывающих сосуд. Иногда эти линии располагаются по одной, чаще же параллельными полосами. Есть примеры, когда на одном фрагменте находится по две полосы, разделенных пустым пространством; одна полоса ниже, а вторая выше.

Узоры такого рода являются самыми распространенными. Это — характернейший признак керамики раковинных куч Приморья.

II. Узор из параллельных горизонтальных линий, соединенных друг с другом короткими перемычками, расположенными с определенными интервалами вертикально или наклонно. В ряде случаев такие перемычки бывают одиночными, изредка парными, в виде полосок. Особым вариантом такото узора являются широкие полосы параллельных горизонтальных линий, между которыми поперечно расположены коротенькие вертикальные и наклонные насечки или косые кресты, а иногда ромбические фигуры, пересеченные внутри.

В некоторых случаях подобные полосы, заполненные внутри

вертикальными

и наклонными короткими линиями,

располагаются параллельными рядами,

один над другим, своего рода ярусами.

вертикальными

и наклонными короткими линиями,

располагаются параллельными рядами,

один над другим, своего рода ярусами.

Узор в виде зигзага встречается крайне редко. Есть образцы простого линейного зигзага. Есть также фрагменты сосудов, где виден линейный вертикальный зигзаг, образующий, в общем, нечто вроде елочного орнамента. Не исключено, что последний узор наиболее древний в поселениях типа раковинных куч и восходит в истоках к более ранней эпохе, представленной на Амуре поселениями типа Сучу 1.

Узор в виде вариаций меандра. Наиболее простой вид его представлен прямоугольными выступами, чередующимися зигзагообразно, попеременно, вверх и вниз. Но есть и образцы настоящего меандра, с крючкообразными выступами, в виде буквы Г. Имеются даже образцы

двойного меандра, состоящего ив двух параллельных друг другу меандровых полос. Фрагмент венчика сосуда с превосходно выполненным подобным узором из резных линий обнаружен в 1953 г. на полях колхоза имени Чапаева у Тавричанки. Есть также пунктирный меандровый узор из ямочек.

V. Очень широко распространен орнамент особого рода, представляющий лишь отдельные элементы геометрического (ромбы, треугольники) орнамента, лишенные взаимной связи, или являющийся своего рода обрывками распавшихся сложных орнаментальных композиций, в первую очередь меандра или зигзагов.

Общая композиция орнамента неразрывно связана с формой сосудов, определяющей расположение отдельных элементов и характер орнаментального поля в целом. Орнаментальное поле, как правило, по площади очень ограничено, и большая часть сосуда остается без узора.

Для широких блюдовидных чаш характерна узкая полоса узора по самому краю венчика с верхней, т. е. внутренней стороны. Край этот обычно бывает округлен и утончен, но иногда он представляет собою как бы утолщенную кайму. Вдоль этой каймы и проходит орнаментальная полоса. Самый простой узор состоит из ритмически чередующихся с пустыми пространствами косых насечек, а также расположенных группами ямок, обычно по три вместе. Имеются и два более сложных вида такого орнамента. На фрагменте одной чаши мы видим упрощенный меандр, образованный линией из отчетливо вдавленных круглых точечных ямок (п-ов Янковского, работы 1953 г.). На другом образце у края чаши имеется три параллельных широких желобка, разделенных узкими валиками. В других местонахождениях, например на п-ове Песчаном, найдены куски чаш, орнаментированных налепными валиками, образующими сложный узор в виде меандра. Сосуды обычного типа были украшены, как правило, только в верхней части, причем узор ограничивался одной орнаментальной полосой, опоясывающей туловище сосуда горизонтально, сразу же под венчиком.

В большинстве случаев это была всего лишь одна налепная рельефная полоска или валик, иногда две или три параллельных полоски.

Второй вид такого узора — параллельные друг другу вдавленные линии, чаще всего по три рядом.

Третий вид узора отличается тем, что сдвоенные линейные полосы дополняются сверху или снизу пояском из ямок, иногда круглых, а иногда овальных или почти прямоугольных, расположенных вертикально или слегка наклонно.

Бывает и так, что простой узор из параллельных линий заменялся рельефным или вдавленным линейным меандром, обегающим сосуд сплошной замкнутой полосой. Иногда верхний орнаментальный поясок дополнялся вторым нижним пояском, расположенным на выпуклой части сосуда. В таком случае он нередко совмещался с налепными шишечками или ушкам. При этом линии орнамента обрывались с двух сторон около ушка или шишечки, а затем снова продолжались с другой стороны.

В целом, таким образом, обитатели поселений с раковинными кучами находились еще целиком на уровне каменного века. Их основной производственно-трудовой инвентарь, как мы видели, был сделан из кости и камня и имел в основе чисто неолитический характер.

Однако из этого вовсе не следует, что эти люди совершенно не знали металла.

Металл был уже достаточно хорошо известен племенам Приморья, оставившим после себя поселения с раковинными кучами. Об этом свидетельствуют, прежде всего, их каменные изделия. Как уже говорилось выше, выделывая свои наконечники, ножи и кинжалы из шифера, местные мастера в ряде случаев явно стремились передать в камне формы вещей, изготовленных из совершенно иного материала — металла.

Второй шиферный нож или кинжал отличается характерной дугообразной искривленной формой своей рукояти. Она загнута на конце вбок и отделена крутыми плечиками от широкого клинка. Эти черты тоже встречают наиболее близкие аналогии в карасукских кривых ножах.

Третий предмет, сделанный по карасукским образцам, имеет вид небольшого кинжальчика с длинным и узким, но массивным клинком, вдоль которого проходит отчетливо выраженное ребро. Рукоять его прямая, отделена от клинка пологими плечиками и заканчивается навершием, напоминающим по форме гвоздеобразные шляпки некоторых карасукских ножей и кинжалов. Длина его 17,2 сантиметра84.

Позднее, уже в начале первого тысячелетия до н. э. или даже несколько позже, образцами для подражания у приморских племен стали служить другие бронзовые изделия. Об этом свидетельствует тот факт, что в наших коллекциях имеется серия шиферных кинжалов, сходных не с иньско-карасукскими, а с более поздними образцами. От большинства из них уцелели только верхние половины, т. е. рукояти с соседней частью клинка. Но и этого достаточно, чтобы обнаружить сходство с металлическими

оригиналами. Рукоять у них относительно широкая, отделенная от клинка плечиками. Самое характерное в ней — навершие в виде округленного выступа, похожего на букву Т. Оно очень напоминает навершия бронзовых кинжалов развитого бронзового века Южной Сибири, в особенности тагарских, а также коротких железных мечей или кинжалов раннего железного века Алтая. Особенно наглядно черты сходства с металлическими кинжалами этого времени выступают у трех замечательных образцов такого рода. Первое изделие найдено было в 1933 г. в Барабаше Л. П. Сольским и передано им во Владивостокский музей. Это шиферный кинжал с обломанным нижним концом. Рукоять кинжала широкая, в поперечном сечении ромбическая. Навершие его своеобразно, вверху оно имеет овальное и плоское расширение. От клинка рукоять отделена ребристым валиком, приостренные концы которого выступают по бокам в виде шипов. Вдоль кинжала, по обеим сторонам изделия, начиная с навершия, проходят ребра, соответствующие его ромбическому сечению в поперечнике. Длина уцелевшей части изделия равна 17 сантиметрам.

Два других шиферных кинжала этого рода найдены на огородах колхоза имени Чапаева вблизи устья р. Суйфуна, около Тавричанки.

Первый из них, самый крупный, имеет в длину 30 см. У него длинный и относительно широкий клинок и короткая плоская рукоять, отделенная с обеих сторон боковыми выступами в виде коротких шипов. Плоское навершие кинжала напоминает букву Т. Вдоль клинка имеется ребро.

Форма второго, меньшего кинжала такая же, хотя выступ навершия на рукояти отделен от нее не столь круто. Кроме того, второй кинжал отличается от первого отчетливо выраженной продольной жилкой на клинке. Длина его 23,5 сантиметра.

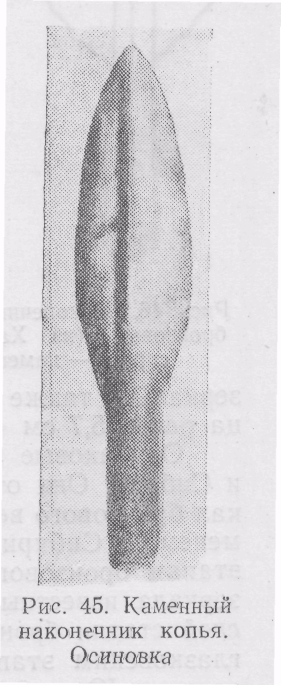

Очень интересен также один шиферный наконечник, найденный в долине р. Осиновки. У него имеется очень массивный, круглый в сечении насад, который явно повторяет втульчатые насады-трубки бронзовых наконечников копий так называемого сейминского-турбинского типа и близких к ним наконечников более поздних этапов бронзового века Восточной Европы и Сибири, а также Иньского Китая (рис. 45).

На территории Приморья изредка встречаются, наконец, и металлические вещи подобного вида. Еще Д. Н. Анучин в свое время описал великолепный короткий меч, отлитый из бронзы, найденный в районе Владивостока. По форме, технике изготовления и размеру он принадлежит к числу изделий, типичных для бронзового века Восточной Сибири. Во всяком случае очень близкий по типу меч оказался в составе знаменитой Метляевской коллекции бронзовых вещей, датируемой С. В. Киселевым начальным этапом татарской культуры.

Не

менее выразителен другой бронзовый

предмет, найденный в Барабашском районе

Приморского края85.

Это длинный, массивный, клиновидный

топор-кельт, вылитый из золотистой

бронзы, с неправильно

прямоугольной, почти овальной в поперечном сечении втулкой и двумя боковыми ушками, от которых посредине перпендикулярно опускается вниз прямая выпуклая полоска. Над ней сбоку имеется три концентрических выпуклых кружка, слегка напоминающих по своему положению кружки на кельтах таежного типа из Восточной Сибири.

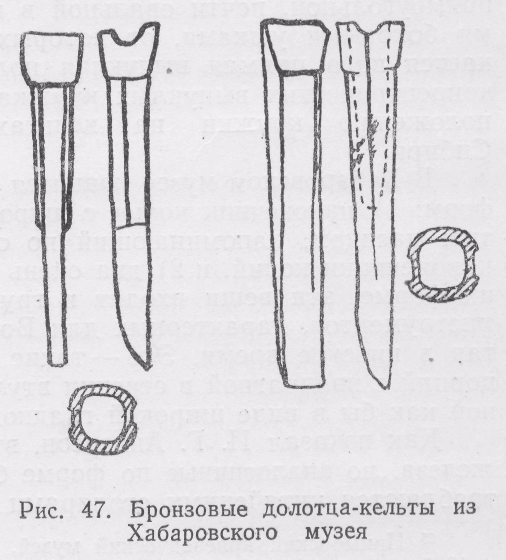

В Хабаровском музее хранятся еще три бронзовых изделия древних форм: 1) наконечник копья с широким листовидным пером и втульчатым насадом, напоминающий по общей форме сейминские и иньские накоиечиики копий, и 2) два очень узких тасловидных кельта. Судя по их форме, эти вещи входят в группу дальневосточных кельтовидных инструментов, характерных для Восточной Монголии и Северного Китая в иньсюое время. Это — такие же узкие орудия удлиненных пропорций с квадратной в сечении втулкой и с верхней частью, оформленной как бы в виде широкой гладкой муфты или пояса86.

Как

показал И. Г. Андерсон, втульчатые орудия,

изготовленные из железа, но аналогичные

по форме бронзовым келыам, до сих пор

употребляются китайскими столярами

и плотниками на севере Китая, в  Хубэе

и в Хэнани, где их называют термином

«бэн»87.

Они снабжены характерной коленчатой

рукоятью.

Хубэе

и в Хэнани, где их называют термином

«бэн»87.

Они снабжены характерной коленчатой

рукоятью.

Бронзовые кельты такого рода, особенно же самые узкие из них, тоже служили, вероятно, плотничьими инструментами, заменяли топоры и стамески.

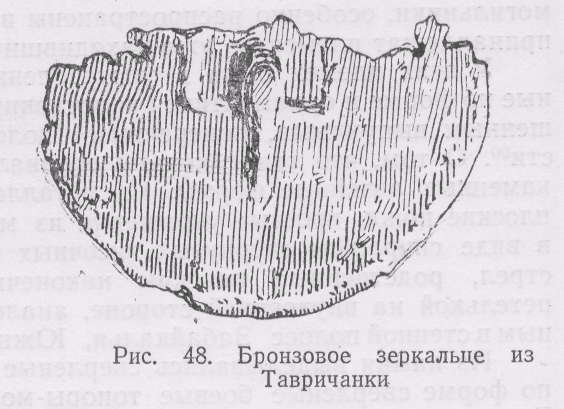

В

1956 г. нами была найдена вблизи устья

р. Суйфуна в районе Тавричанки вместе

с различными каменными изделиями и

керамикой эпохи раковинных куч половинка

небольшого зеркала, вылитого из меди

или бронзы. Зеркало это тонкое, плоское,

с одной стороны тщательно отшлифованное.

На другой его стороне имеется небольшое

массивное ушко в виде петельки,

окруженной, вероятно для прочности,

квадратной рельефной каймой в виде

узкого невысокого валика. Обод зеркальца также со стороны ушка слегка утолщен. Диаметр зеркальца равен 5,7 см (рис. 48).

Одинаковые по типу металлические зеркала встречаются в Китае и Сибири. Они относятся к числу простейших и наиболее древних зеркал бронзового века. В Китае такие предметы датируются иньским временем, в Сибири они принадлежат к андроновскому и карасукскому этапам бронзового века Минусинского края. Близкие к ним по форме зеркала известны «а Ангаре, где они могут быть отнесены к шиверской стадии бронзового века Прибайкалья, следующей по времени за глазковским этапом, т. е. одновременной андроновско-карасукскому времени Южной Сибири.

Бронзовое зеркальце из Тавричанки, следовательно, является одним из самых древних металлических предметов, найденных в Приморье.

Древнейшие металлические изделия, найденные в Приморье, дают возможность установить два района, откуда шло первое ознакомление приморских племен с металлом.

В бронзовом веке, начиная со второго тысячелетия до н. э., степные пространства к востоку от Байкала, в Забайкалье, верховьях Амура и Монголии, вплоть до южных областей Гоби и Ордоса, заселяли многочисленные скотоводческие племена, разводившие лошадей, коров и овец. Вместе с тем они

занимались, должно быть, под влиянием земледельцев Китая, еще и земледелием. Об этом свидетельствуют глиняные сосуды-триподы с тремя ножками типа ли и дин.

Такие триподы являются характерной особенностью земледельческой культуры древних китайцев, начиная с эпохи крашеной и черной керамики. О распространении земледельческой культуры в отелях Монголии вплоть до реки Толы свидетельствуют многочисленные каменные зернотерки, а также бронзовый сошник, найденный в северной

Монголии и хранящийся сейчас в Кяхтинском музее.

Эти восточные племена бронзового века, оставившие после себя многочисленные могилы, окруженные вертикально поставленными плитами гранита и сланца, находились в близкой связи также и с южносибирскими племенами, а через них и со скифосакскими народностями Средней Азии и Восточной Европы. У них были во многом сходные по форме бронзовые орудия и оружие, а также близкое по стилю искусство88.

Из всех степных племен эти племена Забайкалья и Монголии были наиболее близкими соседями жителей Дальнего Востока.

Вместе с тем, именно на их территории, по Онону и Аргуни, в рудных горах восточного Забайкалья, находились залежи цветных металлов, в том числе оловянного камня, производилась разработка руды и выплавка металла89.

Рудные сокровища Забайкалья служили той базой, на которой зародилась и развивалась, начиная еще с половины второго тысячелетия до нашей эры, бронзовая культура степного Востока, оказавшая значительное влияние на развитие бронзолитейного дела в Китае. По крайней мере, на такое влияние указывают найденные при раскопках в Аньяне ножи с навершием в виде звериных голов, в том числе головы лошади.

Еще ближе к Приморью обитали скотоводческие племена соседнего Дунбэя и Восточной Монголии.

В

Жэхэ, у Чифына, древняя неолитическая

культура с характерными для нее

многочисленными мелкими кремневыми и

крупными шлифованными орудиями,

«воронкообразными» и расписными

сосудами, принадлежавшая земледельческим

племенам, со временем сменяется новой,

скотоводческой культурой, существенно

отличной во всех отношениях. Памятники

этой второй доисторической культуры,

поселения и  могильники,

особенно распространены в Жэхэ и соседних

районах. Они принадлежат племенам, уже

находившимся на ступени бронзового

века.

могильники,

особенно распространены в Жэхэ и соседних

районах. Они принадлежат племенам, уже

находившимся на ступени бронзового

века.

У этих племен были в употреблении бронзовые кельты, аналогичные по форме и орнаментике карасукским кельтам Южной Сибири, украшенным выпуклыми, поперечными полосками-валиками в верхней части90. О том, что такие кельты отливались на месте, свидетельствуют каменные литейные формы. Из металла изготовлялись также длинные плоские ножи, простые украшения из медной или бронзовой проволоки в виде спирально свернутых височных колец, черешковые наконечники стрел, родственные иньским наконечникам, выпуклые пуговицы с петелькой на внутренней стороне, аналогичные широко распространенным в степной полосе Забайкалья, Южной Сибири и Восточной Европы.

Из камня выделывались сверленые топоры, близко напоминающие по форме сверленые боевые топоры-молоты из Западной Сибири и Европы и, возможно, указывающие на какие-то западные связи.

Керамика в поселениях и могильниках Чифына того времени делится на две группы: краснолощеную и с текстильными или «веревочными» оттисками на поверхности. Все сосуды ручной лепки. Среди них имеются типичные триподы-ли, а также «шаровидные» сосуды с горлом, сосуды на высоких поддонах, блюда или чаши с прямыми стенками.

Люди этой культуры хоронили умерших в могилах, похожих на плиточные могилы в каменных ящиках, составленных из торцовых плит и блоков, опущенных в грунт и перекрытых сверху каменной выкладкой. При мужских костяках в этих могилах найдены наконечники стрел, при женских — украшения в виде бус и височных колец. В могилах найдены глиняные сосуды, в том числе триподы-ли, а также кости собаки, оленя, свиньи, овцы, домашнего быка. Костей лошади в могилах не было найдено, но они оказались в культурном слое поселения91.

Следовательно, люди, оставившие эти памятники, разводили домашний скот, но вместе с тем занимались и земледелием.

Возраст второй доисторической культуры Чифына определяется кельтами карасукской формы и наконечниками стрел, аналогичными наконечникам из иньских памятников Китая. Ее можно, таким образом, датировать временем рколо XV—X вв. до нашей эры92.

Связи с этими степными областями Азии и нашли, как мы видели, своеобразное отражение в каменных изделиях Приморья.

Вторым источником, из которого проникал металл в Приморье, был древний Китай бронзового века, сначала иньский, а затем чжоуский. В Китае иньского времени металлургия меди и бронзы достигла уже такой высоты, что художественные изделия иньских мастеров, их ритуальные сосуды и металлические скульптуры оставляют далеко позади лучшие произведения литейщиков древней Европы того же периода. Иньские мастера изготовляли также превосходные, украшенные изящным и богатым орнаментом, бронзовые орудия труда и оружие: крупные кельты, ножи с фигурными рукоятками, наконечники копий с втульчатым насадом, наконечники стрел, части боевых колесниц и конской упряжи.

В чжоуское время производство медных и бронзовых изделий продолжало развиваться в том же направлении, как и в иньскую эпоху.

Нужно думать, что ранний расцвет металлургии и литейного искусства у скотоводческих племен Востока обусловлен не столько их контактом с западными племенами, сколько с Китаем.

Единственное, пожалуй, чему следует в этих условиях удивляться,— это отсутствие развитой бронзовой культуры в Приморье, находившемся между степными районами и Китаем, в контакте с ними обоими. Причина заключается, по-видимому, прежде всего, в отсутствии удобных для разработки, в условиях того времени, месторождений меди.