- •Содержавние

- •Глава 1 Границы применимости формализма классической теории информации 5

- •Глава 2 Информация — объект постнеклассическои науки 20

- •Глава 3 Эволюция систем — это эволюция ценности информации 36

- •Глава 4 Эволюция логической информации: развитие социокультурных систем 59

- •Глава 5 Научные основы междисциплинарных исследований 77

- •Введение

- •Глава 1 Границы применимости формализма классической теории информации

- •1.1. Истоком информации является случайный выбор

- •20 1.2. Характеристики информации: качество, количество, ценность и эффективность

- •1.2.1. Качество информации.

- •1.2.2. Количество информации.

- •1.2.3. Ценность информации и ее эффективность.

- •Imax — оптимальное количество информации, Emax — максимальное значение эффективности

- •1.3. О микро- и макроинформации

- •1.4. Методологический анализ экстраполяции негэнтропииного принципа

- •Глава 2 Информация — объект постнеклассическои науки

- •2.1. Почему попытки однозначного определения понятия "информация" всегда неудачны?

- •2.2. Информация — это необратимый процесс в многомерном, нелинейном мире

- •2.3. Сколько у информации свойств?

- •Глава 3 Эволюция систем — это эволюция ценности информации

- •3.1. Создание информации как событие в аспекте становления эволюционирующих систем

- •3.2. Иерархия уровней информации на шкале универсальной эволюции

- •3.2.1 Синергетическая информация (s-информация).

- •3.2.2 Генетическая информация.

- •3.2.3 Поведенческая информация.

- •3.2.4 Логическая информация.

- •Развитие логической информации.

- •3.3. Термодинамика информационных систем

- •3.4. Динамика информации: модели эволюции ценности и эффективности

- •Глава 4 Эволюция логической информации: развитие социокультурных систем

- •4.1. Методологические возможности информационно-синергетического подхода к исследованию социокультурных систем

- •Функции отдельных элементов задержанных цивилизаций

- •4.2. Эволюция социокультурных систем

- •4.3. Методология сопоставления взглядов на пути развития культуры

- •Глава 5 Научные основы междисциплинарных исследований

- •5.1. Логическая информация и проблема "двух культур"

- •5.2. Исследование социальных следствий синергетики

- •Заключение

4.2. Эволюция социокультурных систем

Известно, что Людвиг Больцман считал XIX столетие веком Дарвина. Идея эволюции владела выдающимся физиком, стремившемся построить эволюционную физику — физическую кинетику. Ее особенность по сравнению с классической механикой — необратимое время. Этот подход впервые наметил границы применимости классической механики, законы которой не могли объяснить, почему природа как эволюционирующее целое сопротивляется сведению к привычной универсальной схеме, характеризуемой обратимым временем.

В биологии раньше, чем в физике, восторжествовали законы случая, законы, описываемые теорией вероятностей. Однако соединение идей эволюции в неживой и живой природе произошло сравнительно недавно на основе синергетики, показавшей, что способность к самоорганизации присуща не только живым, но и неживым системам (см. параграф 3.4). При этом сказалось, что идея развития тесно связана с вопросом о причинности. Ясно, что философская абсолютизация концепции причинности в лапласовском детерминизме, идея линейной связи между причиной й следствием исключала идею развития, тем более идею самоорганизации, явно имеющую место в природе. Развитие квантовых вероятностных представлений й отказ в связи с ним от презумпции однозначной причинности били шагом вперед на пути изучения процессов развития сложных систем. Постепенно (через полвека после создания квантовой механики) на передний план выдвигаются такие объекты изучения, нелинейность которых рассматривается как универсальная и фундаментальная черта окружающей реальности.

Идея развития, процесса владеет умами ученых, формирующих новую парадигму в естественных науках. При этом они невольно обращаются к примерам из биологии, которая придает огромное значение нелинейным соотношениям, информационным процессам, антиэнтропийному поведению. Но не только к наукам биологическим: в науках социогуманитарного цикла также получила свое выражение идея развития. Во второй половине XVIII й в XIX столетии идеи эволюционизма проникали в понимание человеческой истории. Известно имя шотландского философа Адама Фергюссона, разделившего историю на эпоху дикости, варварства и цивилизации, й французского философа-просветителя Антуана Кондорсе, пытавшегося более детально охарактеризовать этапы развития общества. Таким образом, идеи культурной эволюции намного старше, чем идея эволюции биологической.

Эволюционистов-этнографов XIX столетия Льиса Генри Моргана и Эдуарда Бернетта Тайлора различает отношение к степени линейности развития человеческого общества: для первого характерно близкое к марксистскому упрощенное понимание истории как закономерного процесса возникновения, развития и гибели общественно-экономической формации, для второго — представление о нелинейном характере культурного развития.

Нелинейность развития культуры, по Тайлору, обусловлена влияниями исторических воздействий, заимствований, сложностью и неоднозначностью ценностных описаний культурных достижений. Идея самоорганизации эволюционирующего общества в неявном виде содержится и в виде обоснования прогресса в культурной истории. Говоря о значений этнографии в истории прогрессивного развития человечества, А. Тайлор утверждает: "Она запечатлевает в человеческих умах идею прогрессивного развития, которая, не уменьшая их уважения к предкам, побуждает их продолжать дело прошлых веков с еще большей энергией, чтобы масса света в мире увеличилась и там, где некогда на ощупь блуждали толпы варваров, культурные люди могли идти вперед" [164, с. 508].

Но как происходит развитие социокультурных систем? Какая информация играет в этом развитии решающую роль? Размышляя над этими вопросами, ми должны согласиться с Фридрихом Хайеком (Нобелевская премия, 1974 г.) в том, что действенные социальные институты, будучи, несомненно, результатами человеческой деятельности, в то же время не являются результатами сознательного планирования.

По-видимому, эти институты являются операторами, частично поведенческой, а в основном логической информации, которая генерируется, развивается, повышая свою ценность, в процессе жесткого взаимодействия, обмена текстами, сотрудничества между людьми. Это живой процесс открытия полезных правил поведения (поведенческая информация) и целесообразной, целенаправленной деятельности (логическая информация), и его невозможно заменить никакими институтами ни плановой экономики, ни плановой культуры, попытки такой замени связаны с "роковыми заблуждениями", устрашающими провалами. "Культурная эволюция не является продуктом разума, сознательно проектирующего институты, но представляет собой результат процесса, в котором культура и разум развиваются в постоянном взаимодействии и переплетений. Можно заключить, что не человек (его эволюционное развитие давно завершилось) создал свою культуру: а именно культура создала разум человека" [226]. Можно говорить о мудрости культуры так же, как ми говорим о мудрости природы. Как и живая природа, культура не планируется рационально, не передается по наследству, а "представляет собой традицию заученных правил поведения, которые никогда не били изобретены, и вовлеченный в культурный процессе человек не знает их предназначения" [179, с. 228]. Отсюда — важный вывод: "Культуру и сознание связывают отношения взаимодействия, а не преемственности". Первые этапы культурной эволюции относятся к моментам времени, значительно более ранним, чем возникновение логической информации. Укрощение дикаря, т. е. подъем человека от состояния животного к общественному бытию, оказался возможным благодаря особой способности обучаться. Человек обучался правильным поступкам зачастую без понимания того, отчего они правильны. Человек формировался благодаря повышению ценности поведенческой информации. Репертуар выученных человеком правил развивал способность приспосабливаться к изменяющимся условиям. Й по сей день обычаи служат человеку не хуже, чем понимание. "Весьма вероятно, что в системе правил поведения воплощено гораздо больше ума, чем в мыслях человека о его окружении" [179, с. 232]. Человеческий мозг усваивает, а не проектирует культуру, эволюционирующую как любая самоорганизующаяся система. Эту систему Карл Поппер и назвал "Третьим миром" , осуществляемым миллионами сознаний, миром, имеющим сложную структуру, являющимся итогом эволюции отнюдь не мозга, а эволюции поведенческой и логической информации, носителями которых ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮДИ.

Ниже ми рассмотрим некоторые примеры фрагментов эволюции социокультурных систем периода последних лет. Мы имеем в виду селективную эволюцию, которая не имеет ничего общего с верой в законы эволюции. Вместо подобных законов постулируются информационные механизмы выхода из критических ситуаций в процессе эволюции. Результаты развития зависят от случайных событий, их невозможно предвидеть, поэтому представление о законах эволюции некорректно. В отношении исторического развития это било гениально подмечено А.С. Пушкиным. Когда в тридцатые годы прошлого столетия европейские историки заявили, что предмет истории есть изучение исторических закономерностей, поэт писал: "Не говорите: иначе нельзя било быть. Коли било бы это правда, то историк бил бы астроном, и события жизни человечества били бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий по простонародному выражению не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия Провидения" [144, с. 127]. Пушкин сделал гениальное различие между обратимой — солнечной — и необратимой — социокультурной — системами.

С появлением логической информации развитие социокультурных систем делается более разнообразным, различаются процессы двух родов: одни совершаются по спонтанным законам, участвующий в них человек не является творцом ситуаций, результат развития зависит не от него. Другие процессы совершаются через сознание людей и с помощью этого сознания, при этом человеку предоставляется возможность выбора. Но, по-видимому, зачастую выбор этот тоже является случайным, ибо предвидеть итог развития на основе сделанного выбора практически невозможно из-за сложности системы, тем более, если социальная система не вышла из так называемого перемешивающего слоя и только прощупывает множество возможных будущих состояний. Это в большой степени относится к сфере искусства и ко всему, что связано с индивидуальным творчеством.

Исторический процесс необратим, социокультурные системы открыты, способны удаляться от состояний равновесия. Все это позволяет использовать общие подходы, характерные для теории самоорганизации. Самоорганизация в синергетическом понимании это процесс спонтанного образования упорядоченных устойчивых структур, что эксплицируется при помощи понятий порядка, хаоса и беспорядка. Эти понятия используются для изучения широкого круга явлений в общественных науках, ибо характеризуют основные структурные состояния материи.

Прежде всего остановимся на понятиях "хаос" и "беспорядок". Существует представление о хаотическом состояний системы как о равновесном, абсолютно беспорядочном движении ее элементов, отвечающем максимально большому числу распределений элементов системы, реализующему данное макросостояние (максимум энтропии). Это термодинамически равновесный, тепловой хаос, который в дальнейшем мы будем называть "беспорядок".

В отличие от равновесного, детерминированный хаос — это неупорядоченное движение элементов системы под действием детерминированных сил.

Порядок и беспорядок — это основные структурные характеристики материи. Некоторое время в литературе по синергетике существовала неоднозначность понятия "хаос", отличающегося от понимаемого в культурологической литературе [135]. Эта неоднозначность явилась следствием недоговоренности чисто терминологической. Важно уточнить смысл термина: хаос это не максимум беспорядка, а предбифуркационное состояние, в котором система может находиться определенное время; при этом начинают зарождаться структуры, способные в будущем к разрастанию. К сожалению, в литературе термин "хаос" используется еще в одном смысле. До недавнего времени с переходом к хаосу связывали переход от ламинарного движения сплошной среди к турбулентному. Вместе с тем следует учитывать, что в турбулентном потоке миллиарды молекул движутся когерентно, причем это движение возникает после перехода через порог (число Рейнольдса), т. е. отвечает переходу хаос—порядок. Получается, что установившееся турбулентное движение более упорядочено, чем ламинарное. Окончательно в этом убедились, показав, что энтропия системы молекул, находящихся в турбулентном движении, меньше, чем в равновесном состоянии [64], что делает неконструктивным отождествление турбулентного и хаотического движений. Поэтому из трех смыслов, в которых употребляется понятие "хаос" — полный беспорядок, турбулентный хаос и детерминированный хаос, — в синергетике выбирается последний.

Детерминированный хаос — это предбифуркационное кризисное состояние достаточно сложной системы, находящейся под воздействием детерминированных сил. Отождествление беспорядка и хаоса нарушает всю логику синергетической схемы связи "возникающего" с "существующим", предвосхищенную на философском уровне А. Уайтхедом. В своей знаменитой работе "Процесс и реальность" он показал, что прогрессивная эволюция систем не могла бы бить познана, если бы составляющие ее элементы сохраняли своеє тождество при всех изменениях, происходящих с течением времени (на языке теории информации это означает, что элементы системы в процессе эволюции изменяют свою информацию и ее ценность). Вместе с тем А. Уайтхед был далек от представления о вечно изменяющемся потоке как о единственной реальности. Реально существуют процессы-изменения, в которых умирают тождества (возникающее) и перманентность (существующее). Комментируя А. Уайтхеда, Й. Стенгерс и И.Р. Пригожин замечают: "В процессе своего генезиса все сущее унифицирует многообразие мира, поскольку добавляет к зтому многообразию некоторое дополнительное множество отношений. При сотворений каждой новой сущности "многое обретает единство и растет как единое целое"" [140, с. 146].

В этом процессе роста понятие "хаос" играет роль универсальной категории, существенной в сфере культуры и социальной практики. "Хаос выступает как средство усложнения организации, как средство гармонизации темпов развития различных фрагментов сложной структуры. В неолиберальных экономических моделях предполагается, что рыночный обмен продуктов, труда и информации как некий аналог хаоса выполняет конструктивную роль, в том числе для синхронизации, выравнивания темпов развития стран мирового сообщества" [70, с. 42]. Важно осознать, что ни порядок, ни хаос не носят абсолютного характера, ибо упорядоченность является изменчивой, относительной. Порядок и беспорядок находятся в единстве, постоянно конкурируя друг с другом в процессе эволюции сложной системы — ее самоорганизации. Между порядком и беспорядком находится хаос. Кроме того, что было замечено выше, следует отдавать себе отчет, что хаотическое (предбифуркационное) состояние в принципе отличается от беспорядка своей сильной неравновесностью. Если принять за "начальное" состояние системы хаос, то конкуренция состоянии порядок—беспорядок может привести как к самоорганизации (переход хаос—порядок), так и к дезорганизации (переход хаос—беспорядок). В то время как одни системы развиваются прогрессивно, усложняя свою структуру, другие вырождаются, переходя к упрощению. Известно, что весьма сложные структур и, образовавшиеся после нескольких бифуркационных переходов, становятся неустойчивыми, демонстрируя тенденции к распаду из-за влияния малых флуктуаций, происходящих как внутри системы, так и со стороны окружающей среди. От чего зависит судьба системы? Очевидно, от флуктуаций, понимаемых нами для социокультурных неравновесных систем, находящихся в состоянии хаоса, как ситуации, в которых дальнейшая судьба систем зависит и от случайных факторов, и от сознательного выбора. Флуктуаций способны разрастаться, завладевая всей системой. Ю.М. Лотман говорит о бифуркационном переходе языком историка: "В этот момент в историческом процессе в действие вступают интеллектуальные способности человека, дающие ему возможность осуществлять выбор. Как бы ни были бессильны при "нормальном" течении истории эти факторы, они оказываются решающими в момент, когда система "задумалась перед выбором". Но, вмешавшись в общий ход, они сразу же придают его изменениям необратимый характер" [100, с. 469].

Таким образом, история в ее ретроспективном описаний на основе теории диссипативных систем предстает в виде целого поля возможностей, системы разветвленных путей развития. Выбор пути осуществляется человеком в зависимости от его понимания мира, а также от принадлежности к культурной традиции. А это подтверждает идею Ф. Хайека как о мудрости, так и о возможных ошибках культуры, ибо далеко не всякий выбор является удачным [179, с. 229].

Одним из ключевых понятий историософии А. Тойнби является ситуация, названная им Вызов-и-Ответ. Под вызовом понимаются возникающие трудности — проблемы, препятствия, принимающие различные формы, требующие отклика (реагирования), решимости и возможности их преодолевать, отвечать на них. "Иными словами, можно сказать, что функция внешнего фактора заключается в том, чтоби превратить “внутренний творческий импульс” постоянный стимул, способствующий реализации потенциально возможных творческих вариаций" [167, с. 104]. А. Тойнби не было известно, что система под влиянием Вызова удаляется от состояния равновесия, приближаясь к структурно богатой нелинейной области хаоса. Дальнейшая судьба системы — самоорганизация или дезорганизация — зависит от выбора — Ответа, т. е. выбора, который отвечает генерации новой информации, рецепции ее вначале небольшой группой людей, затем трансляции, передаче с носителя на носитель благодаря свойству мультипликативности. Наконец, информация становится достоянием большинства, оказывая влияние на поведение людей и их деятельность, выступая в роли программы-алгоритма построения соответствующих операторов. Какова ценность данной рецептированной информации, станет ясно много позже.

А. Тойнби не мог воспользоваться современным информационно-синергетическим подходом к интерпретации тщательно подобранных и классифицированных им на интуитивном уровне исторических фактов. Но рассматриваемые им примеры свидетельствуют об эвристичности информационного подхода.

Остановимся на примере генезиса египетской цивилизации. Послеледниковые изменения климата на евразийской территории привели к иссушению земель, что можно рассматривать как экологический вызов, обусловивший сильную неустойчивость социокультурных систем. Ответом на него били различные реакции примитивных обществ. Общины охотников и собирателей даров природы, не изменившие ни образа жизни, ни местопребывания, поплатились полным вымиранием. На языке синергетики это означает выбор термодинамической ветви развития, на которой они находились до ухода системы от положения равновесия, т. е. отсутствие выбора, отказ от новой информации. Это вело к состоянию "беспорядок", т. е. к смерти ). Ушедшие от засухи на юг в поле муссонов попали под "усыпляющее" влияние комфортных условий.

Наконец, были общины, которые ответили на вызов засухи изменением не только родины, но и образа жизни, т. е. изменением параметров состояния системы, причем не одного, а двух. Эта редкая двойная реакция означала динамический акт, который из исчезающих примитивных обществ Афразийской степи создал древнегреческую и шумерскую цивилизации [167, с. 113, 114]. А. Тойнби отмечает исключительность такого ответа (связанного с удачным выбором, т. е. генерацией исключительно ценной информации). Отмечается, что этот выбор должен сопровождаться ценным "изобретением" — проектированием ирригационных и дренажных сооружений, террасным земледелием и т. д. Возвращаясь к языку теории информации и ее закономерностям, отметим, что это означает по внешние эффективности (8) выбранной логической информации за счет повышения коэффициента полезного действия (КПД) соответствующих операторов, кодируемых данной информацией, ведь между Е и КПД — прямая связь. Высокая эффективность информационной системы общества обеспечила возможность без возрастающих усилий сдерживать натиск природного окружения. Рассуждения Тойнби по этому поводу кажутся основанными на современном синергетическом подходе: “Ответом на вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое v более совершенное с точки зрения усложнения структуры состояние” (выделено автором) [200, с. 119, 120]. Этим и обусловлена общая прогрессивная тенденция развития, далекого от намека на линейность, тенденция, связанная со случайным выбором, состояниями "неустойчивого равновесия", т. е. со всем набором факторов, определяющих роль процессов самоорганизации и информации в эволюции.

Для исторических наук насущной является проблема "неисчерпаемости предмета исследований". Нам близка точка зрения К. Поппера, что нет единой истории человечества, а есть бесконечное множество историй, связанных с различными аспектами человеческой жизни. Таким образом, область фактов бесконечно богата, поэтому в описаний прошлого и настоящего неизбежен определенный отбор событий, согласующийся с точкой зрения исследователя. Поэтому все исторические науки (в том числе и исторические, естественные науки, например историческая геология) представляют собой по существу интерпретации [137, с. 305-312]. "Историческая интерпретация является по преимуществу точкой зрения, ценность которой состоит в ее плодотворности, в ее способности пролить свет на имеющийся исторический материал, помочь осмыслить и обобщить его" [137, с. 216]. Для К. Поппера принципиально важным является период 5-4 веков до нашей эры, связанный с возникновением Афинской демократии, знаменующей рождение открытого общества — общества, в котором личности предоставляется выбор поступать сообразно собственным представлениям (а не согласно табу) и осознавать ответственность за принимаемое решение. К. Ясперс период 8-3 веков до нашей зри назвал "осевым временем". Это время, когда "началась духовная борьба, в ходе которой каждый пытался убедить другого, сообщая ему свои идеи, обоснования, свой опит. Испытывались самые противоречивые возможности. Дискуссии, образование различных партий, расщепление духовной сферы, которая в противоречивости своих частей сохраняла их взаимообусловленность, — все это породило беспокойство и движение, граничащее с духовным хаосом" [207, с. 33]. Можно продолжать ссылаться на исторические интерпретации исследователей, принадлежащих по своим воззрениям к различным философским течениям. Для нас особую ценность представляет, что О. Шпенглер и Л.Н. Гумилев, Й. Хейзинга и Жак Ле Гофф, Н.А. Бердяев и А. Тойнби, К. Маркс и Ф. Хайек — исследователи, принципиально отличающиеся своими мировоззренческими позициями и по-разному определяющие смысл истории,— выделяли энтропийные эпохи человеческой истории. Для каждого из них эти периоды совпадали с различными временными рамками, но объединяет этих исследователей выделение доструктурных уровней развития человечества, обществ, государств, этносов. Это "совпадение" позволяет предположить, что переход от доструктурного уровня к социальным сложно организованным системам происходит согласно принципам теории самоорганизации. Продемонстрируем это с помощью схемы эволюции синергетических систем различной природы (рис. 4.1). Эта схема прекрасно иллюстрирует "родственные" связи выделяемых А. Тойнби цивилизаций *).

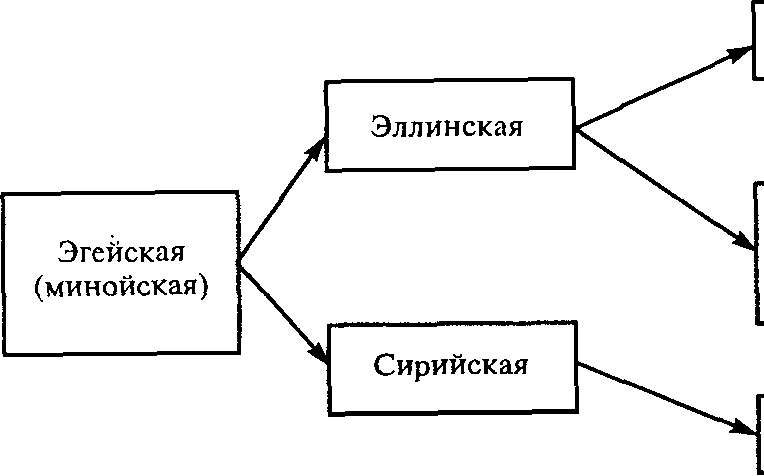

Рис. 4.1. Схема связи цивилизаций (по А. Тойнби)

В постбифуркационный период генерируется информация, отвечающая различным ветвям бифуркационной кривой. После этого начинается конкуренция элементов системы, представляющих собой определенные ценности — информации, генерируемые в моменты выхода системы из хаоса, т. е. в активные исторические периоды. Взаимодействие между ними происходит по схеме, рассмотренной в параграфе 3.4. Первый этап выхода из хаоса — образование структуры типа "мозаика" — в данном случае мы назовем "Квазипорядок", второй этап ("паркет") — "Порядок", третий этап ("чистый кластер") — "Суперпорядок" (см. рис. 3.5).

Существует подвижная устойчивость тенденций самоорганизации и самодезорганизации. В то время как одни системы развиваются по восходящей линии от хаоса к порядку и достигают более высокого уровня организации, другие вырождаются. Это иллюстрирует схема, представленная на рис. 4.2.

Если Хаос I соотнести с крушением "талассократии Миноса", то видны осуществившиеся выходы из него — генезис динамичной эллинской цивилизации (I) и более стабильного (это отражается на схеме значением критерия Гленсдорфа—Пригожина) сирийского общества (Г). Неудачные "ответы", не содержащие поризма, не оставили о себе памяти и "ушли" в беспорядок. Уровни порядка соответствуют выделяемым А. Тойнби стадиям развития цивилизации: рост, надлом, распад, на каждой из которой жизнь цивилизации подчиняется определенному ритму (Уход-и-Возврат, Раскол-и-Палингенез, Спад-и-Оживление).

Период организации полисного устройства Древней Греции можно соотнести с Квазипорядком I; Порядок I — это эпоха Перикла; создание структуры сверхполисного калибра, всеобъемлющего политического мирового порядка, т. е. постройку Универсального государства (Pax Romand), следует рассматривать как Суперпорядок I.

Переходы между этими структурными организациями общества происходят в соответствии с известным бифуркационным механизмом, что согласуется с антидетерминистическими взглядами А. Тойнби. Пожалуй, самым известным примером полифуркации являются поиски разрешения аграрного кризиса в 8-5 веках до нашей эры Коринфом, Спартой и Афинами. Творческий ответ Афин был назван "Школой Эллады", но удачное решение имело и побочные продукты — неожиданное повышение материального уровня эллинистической жизни, давшее силы для установления оружием нового порядка (Суперпорядок I). Универсальное государство преодолело традиционную суверенность полиса, но, говоря современным языком, использовало в управлении империей прежние операторы, не соответствующие уже характеру структурной организованности системы.

Хаос II — "смутное время" между крушением Римской империи (4 в н. э.) и генезисом сначала Православно-христианской, а затем Западной цивилизации. Примером Беспорядка П может быть, вероятно, средневековый город-государство.

Целевым продуктом развития цивилизации А. Тойнби считал Вселенскую церковь, в данном случае христианскую, а побочным продуктом — Универсальное государство. Историк проводит серьезный сравнительный анализ эмпирического материала, свидетельствующий, что каждый раз, когда Универсальное государство начинало восприниматься как цель (а не как средство), цивилизация гибла, в лучшем для себя случае оставляя "потомство". Взгляды А. Тойнби "синергетичны" еще и потому, что дают шанс расти цивилизациям, находящим творческие ответы на постоянно возникающие Вызовы со стороны природного и человеческого окружения, т. е. преодолевать кризисы.

Еще одним ключевым понятием А. Тойнби является подмеченная им, неоднократно встречавшаяся историческая ситуация, названная Уход-и-Возврат. Имеется в виду, что акты социального творчества как ответ на вызов растущей цивилизацией — это прерогатива либо Личности, либо творческого меньшинства. Для того чтобы творческий акт достиг цели, необходимо увлечь большинство, обладающее огромной инерцией и оказывающее сопротивление нарушаемому равновесию. Перед творческим меньшинством возникает задача попасть в резонанс колебаниям меняющихся социальных связей, используя мимесис большинства, т. е. соединение присущей человеку испокон веков поведенческой и логической информации. В Уходе-и-Возврате проявляется обоюдность вызова в отношениях между меньшинством и большинством. Уход (удаление личности или группы) тех, кто первыми увидели проблему (вызов) и проявили себя в попытках ее разрешить. Затем начинается творчество в относительной изоляции, причем в некоторых случаях происходит разрыв связей с социальным

окружением, поиск конструктивного решения, переосмысление опыта или духовного преображения. Наконец, третья фаза — возвращение в обычную жизнь общества либо самих личностей, либо их идей и интеллектуальных находок.

Повторяемость ситуаций Уход-и-Возврат (на нашей памяти — уход и возврат А.Д. Сахарова) выдвигает вопрос об информационном механизме этого явления. Мы считаем, что в зависимости от ситуации могут быть предложены три варианта модели.

Первый вариант. Интервал времени между Уходом и Возвратом творческого меньшинства, выбравшего в качестве идеи Ответа на Вызов новую информацию, достаточно велик для того, чтобы изменился тезаурус большинства. Первоначально из-за низкого тезауруса, связанного с неподготовленностью к восприятию радикальной идеи, информация, генерировавшаяся творческим меньшинством или Личностью, рецептировалась большинством как имеющая малую ценность (см. рис. 1.6). Повышение тезауруса большинства резко изменяет ситуацию: ценность (и эффективность) информации резко повышается, как и КПД тех операторов, которые большинство помогает создавать (партии, общественные институты, измененяются право, формы художественных произведений, технологии) для реализации популярных идей. При этом происходит конвергенция информации творческого меньшинства и большинства — так, как это описано в [76] для биологических систем.

Довольно частыми являются случаи, когда возвращаются уже не сами творцы, возможно, уже ушедшие из жизни, а их идеи (например, Конфуций, Маккиавелли), расцветающие в среде, изменившей свое качество.

Второй вариант. В рассмотренном выше варианте Уход может не происходить в его буквальном смысле, Личность может оставаться среди того окружения, которое не восприняло первоначально Идею, остающуюся неизменной. Во втором варианте остаются неизменными цели; пересматриваются либо детали реализации идеи, либо способы ее трансляции на основе мультипликативности, либо структура операторов, позволяющих реализовать необходимую деятельность в направлении повышения их эффективности. Для этого Личность или творческое меньшинство покидает то информационное поле (см. рис. 3.6), в котором эффективность была низкой, переходя в зону обитания, отвечающую высоким оптимальным значениям эффективности и количества информации. Это, как правило, связано с уходом информационных систем в зону более высокой размерности. В этой зоне обитания информационная система (меньшинство или Личность) попадает в новое информационное поле с более высокими оптимальными значениями эффективности и количества информации. Хотя изменчивость информационных систем не направленна, система с малым значением эффективности обречена на вымирание, поэтому рано или поздно будет достигнуто необходимое для возврата значение эффективности. Налицо дивергентная эволюция, которая также занимает значительное время.

Третий вариант. Информационные системы (интеллектуальная личность или группа творческих личностей) уходят в зону обитания невысокой размерности, но с существенно иной семантикой, в большей степени отвечающей тезаурусу большинства, которое временно покидает творческое меньшинство или Личность. Дальнейшая трансформация логической информации подчиняется тем же закономерностям, что и в предыдущих случаях, но результат ее отличается тем, что при неизменной эффективности образуется семейство информационных систем с изменившейся семантикой (примером может служить уход Б.Н. Ельцина из властных структур с последующим в них возвращением после пребывания в Межрегиональной депутатской группе). Третий вариант отвечает сравнительно коротким интервалам времени между Уходом и Возвратом. Этот вариант близок политикам и военным (Наполеон Бонапарт).

А. Тойнби замечает, что конкретная личность или одно и то же творческое меньшинство не в состоянии дать в равной мере удачные ответы на два или более последовательных Вызова. Причем оговаривается, что это не правило, а лишь наблюдение. Творческий ответ, не только разрешающий проблему, но и приводящий к успеху, превосходящему ожидания, может стать основой программы создания социальных институтов (операторов). В общественной системе и в ее окружении постоянно и на разных иерархических уровнях происходят бифуркации, вследствие которых ситуация со временем изменяется качественно. Это приводит к тому, что ценность идеи (информации) и эффективность работы социального института (оператора) снижаются. В случае утраты творческим меньшинством самодетерминации ("почивание на лаврах") в программу не вносятся изменения, адекватные новым вызовам. Оператор тиражирует безуспешные ответы, что становится формулой прогрессирующего распада [167, с. 475]. Тойнби отмечает тщетность надежд на эфемерные ценности — институты, технические средства и т. п., — что отвечает использованию операторов с низкими КПД, приводившему общества к гибели. Одним из исторических примеров выбора идеи программы, реализованной в дальнейшем в социальных институтах, является разница в организации Западной и Восточной частей распавшейся Римской империи (см. рис. 4.1). Западный мир (соответствует номеру II"' на рис. 4.2) потратил почти десять веков, "чтобы сделать выбор между стоявшими перед ним альтернативами: замкнутая экономика или открытая, сельский мир или городской, жизнь в одной общей цитадели или в разных самостоятельных домах" [91, с. 27]. Византия же следовала принципам политической организации Римской империи и восприняла идею Вселенской церкви.

Делать выводы о структурировании системы "живой" цивилизации преждевременно, но тем не менее нам хотелось бы сопоставить историю Православной христианской цивилизации с гипотезой о возможной циклической самореорганизации (ЦСР), условием которой является "карусельная" нестабильность [10, с. 27]. Переход Квазипорядок -> Порядок, реализующий идею Второго Рима, а затем переход Квазипорядок -> Порядок, воплощающий с тем же успехом мечту "Москва — Третий Рим", похожи на "поочередно возникающие и нетождественные состояния" циклической самореорганизации. Губительным для Православной христианской цивилизации до сих пор было рассматривать Универсальное государство не как средство, а как цель своего развития.

В связи с этим нам кажется интересным еще одно наблюдение Тойнби; он назвал его "парадоксальным непониманием". Суть его в том, что граждане Универсальных государств воспринимают симптомы социального распада как признание взлета и возрождения, а наблюдатели, оценивающие ситуацию со стороны, ясно видят состояние агонии [167, с. 486, 487]. Другой мыслитель и по другому поводу замечал, что жить в периоды, когда культура достигала высот, во времена осуществления новых ценностей, современникам представлялось величайшей неудачей [17, с. 163-165]. Релятивность оценки действительности обнаруживает себя не только в историческом контексте, но и в семиотическом пространстве.

Структурность истории (составляющая исходную аксиому культурологии Ю.М. Лотмана) объясняет происхождение границ, разделяющих в пространстве или во времени способы миропонимания, чувственного восприятия действительности, религиозного сознания, практической деятельности. Наблюдатель делит информационное пространство (по Лотману) на культуру и некультуру. Разделение у О. Шпенглера, например, происходило по осязаемой поверхности организмов-культур.