- •О. С. Ломова расчет массообменных установок нефтехимической промышленности

- •Часть 1

- •Рецензенты: е.О. Захарова, к.Т.Н., доцент ОмГпу, зав. Кафедрой «Технологии и методики преподавания технологии»;

- •Оглавление

- •Глава 1. Расчет абсорбционной установки 6

- •Глава 2. Расчет ректификационной установки 34

- •Глава 3. Расчет экстракционной установки 61

- •Введение

- •Глава I. Расчет абсорбционной установки

- •1.1. Процесс абсорбции

- •Задание на проектирование

- •Основные условные обозначения

- •Индексы

- •1.2. Пример расчета насадочного абсорбера

- •1.2.1. Масса поглощаемого вещества и расход поглотителя

- •1.2.2. Движущая сила массопередачи

- •1.2.3. Коэффициент массопередачи

- •1.2.4. Скорость газа и диаметр абсорбера

- •1.2.5. Плотность орошения и активная поверхность насадки

- •1.2.6. Расчет коэффициентов массоотдачи

- •1.2.7. Поверхность массопередачи и высота абсорбера

- •1.2.8. Гидравлическое сопротивление абсорберов

- •1.3. Расчет тарельчатого абсорбера

- •Сравнительная характеристика тарелок

- •1.3.1. Скорость газа и диаметр абсорбера

- •1.3.2. Коэффициент массопередачи

- •1.3.3. Высота светлого слоя жидкости

- •1.3.4. Коэффициент массоотдачи

- •1.3.5. Число тарелок абсорбера, выбор расстояния между тарелками и определение высоты абсорбера

- •1.3.6. Гидравлическое сопротивление тарелок абсорбера

- •1.4. Сравнение данных расчета насадочного и тарельчатого абсорберов

- •Список используемой литературы

- •Глава 2. Расчет ректификационной установки

- •2.1. Процесс ректификации

- •Задание на проектирование

- •Основные условные обозначения

- •Индексы

- •2.2. Расчёт насадочной ректификационной колонны непрерывного действия

- •2.2.1. Материальный баланс колонны и рабочее флегмовое число

- •2.2.2. Скорость газа и диаметр колонны

- •2.2.3. Высота насадки

- •2.2.4. Гидравлическое сопротивление насадки

- •2.3. Расчет тарельчатой ректификационной колонны непрерывного действия

- •2.3.1. Скорость пара и диаметр колонны

- •2.3.2. Высота колонны

- •2.3.3. Высота светлого слоя жидкости на тарелке и паросодержание барбатажного слоя

- •2.2.4. Коэффициенты массопередачи и высота колонны

- •2.3.5. Гидравлическое сопротивление тарелок колонны

- •Список используемой литературы

- •Глава 3. Расчет экстракционной установки

- •3.1. Процесс экстракции

- •3.2. Расчет экстракционных аппаратов Основные условные обозначения

- •Индексы

- •3.2.1. Скорость осаждения капель

- •3.2.2. Скорости захлебывания в противоточных экстракционных колоннах

- •3.2.3. Удерживающая способность

- •3.2.4. Размер капель

- •3.2.5. Массопередача в экстракционных аппаратах

- •3.2.6. Размер отстойных зон

- •3.3. Пример расчета распылительной колонны Задание на проектирование

- •3.4. Пример расчета роторно-дискового экстрактора

- •Приложения

- •Федеральное агентство по образованию

- •Курсовой проект

- •Пояснительная записка

2.2.1. Материальный баланс колонны и рабочее флегмовое число

Производительность колонны по дистилляту Р и кубовому остатку W определим из уравнений материального баланса колонны:

![]()

![]() (2.1)

(2.1)

Отсюда находим:

![]()

Нагрузки

ректификационной колонны по пару и

жидкости определяются рабочим флегмовым

числом R;

его

оптимальное значение

![]() можно

найти путем технико-экономического

расчета. Ввиду отсутствия надежной

методики оценки

используют

приближенные вычисления, основанные

на определении коэффициента избытка

флегмы (орошения)

можно

найти путем технико-экономического

расчета. Ввиду отсутствия надежной

методики оценки

используют

приближенные вычисления, основанные

на определении коэффициента избытка

флегмы (орошения)

![]() .

Здесь

.

Здесь

![]() – минимальное

флегмовое число:

– минимальное

флегмовое число:

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

где

![]() и

–

мольные доли легколетучего компонента

соответственно в исходной смеси и

дистилляте, кмоль/кмоль смеси;

и

–

мольные доли легколетучего компонента

соответственно в исходной смеси и

дистилляте, кмоль/кмоль смеси;

![]() –

концентрация легколетучего компонента

в паре, находящемся в равновесии с

исходной смесью, кмоль/кмоль смеси.

–

концентрация легколетучего компонента

в паре, находящемся в равновесии с

исходной смесью, кмоль/кмоль смеси.

Обычно коэффициент избытка флегмы, при котором достигается оптимальное флегмовое число, не превышает 1,3 [2]. Один из возможных приближенных методов расчета R заключается в нахождении такого флегмового числа, которому соответствует минимальное произведение N(R+1), пропорциональное объему ректификационной колонны (N – число ступеней изменения концентраций или теоретических тарелок, определяющее высоту колонны, a R + 1 – расход паров и, следовательно, сечение колонны) [3].

Определим R по этой рекомендации. Пересчитаем составы фаз из массовых долей в мольные по соотношению

(2.3)

(2.3)

где

![]() и

и

![]() –

молекулярные массы соответственно

бензола и толуола, кг/кмоль.

–

молекулярные массы соответственно

бензола и толуола, кг/кмоль.

Получим:

.

.

Аналогично

найдем:

![]() .

.

Тогда минимальное флегмовое число равно

![]()

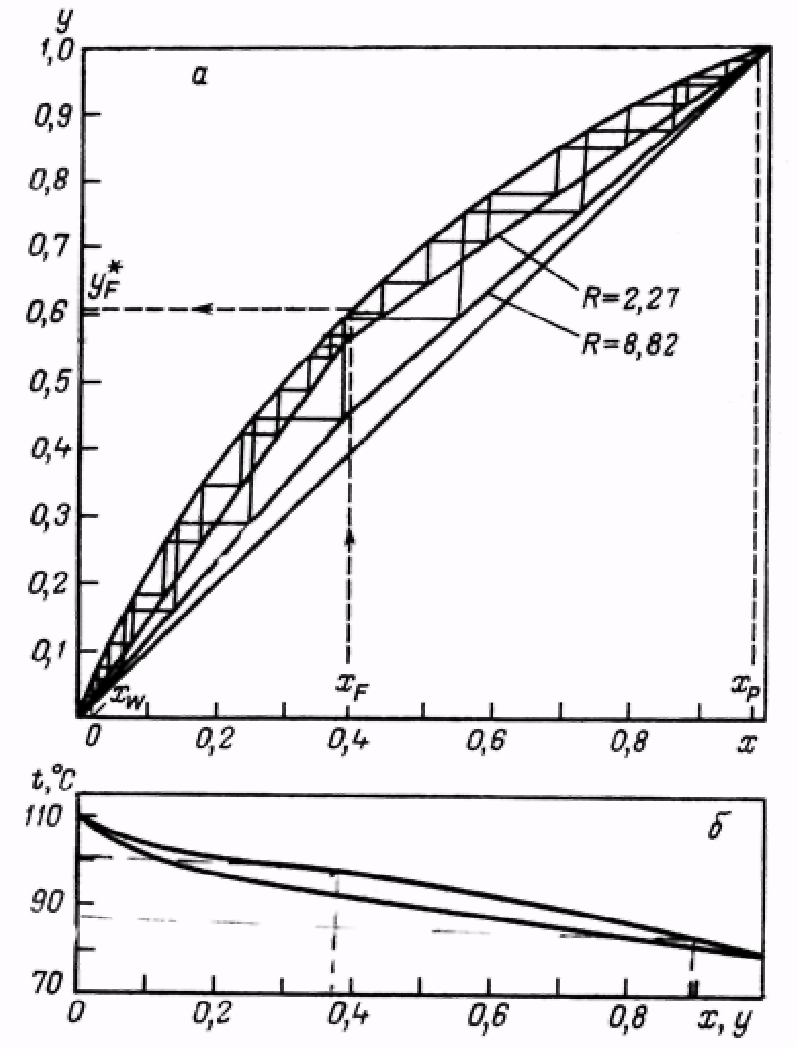

Задавшись различными значениями коэффициентов избытка флегмы , определим соответствующие флегмовые числа. Графическим построением ступеней изменения концентраций между равновесной и рабочими линиями на диаграмме «состав пара у – состав жидкости х» (рис. 2.2, а) находим N [1].

Равновесные данные для различных систем приведены в справочнике [4].

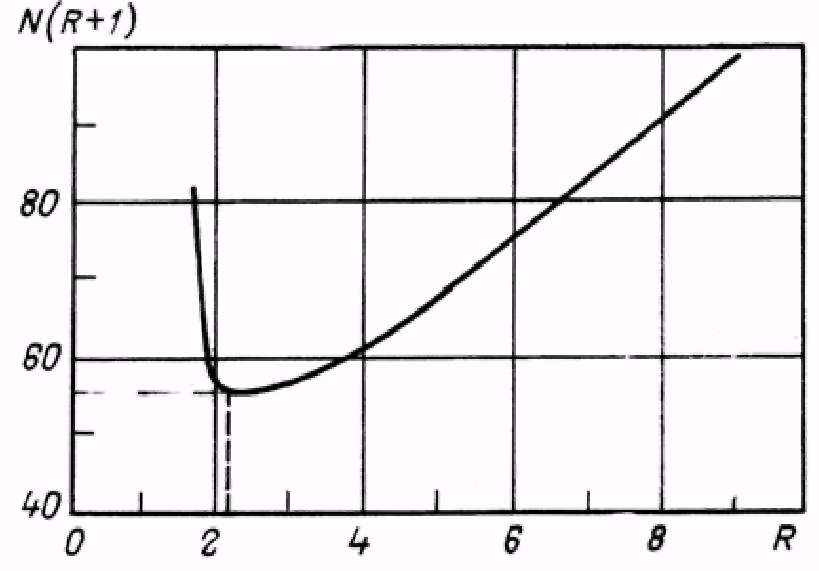

Результаты расчетов рабочего флегмового числа представлены на рисунке 2.3 и приведены ниже:

1,05 1,35 1,75 2,35 3,30 6,25

![]() 1,76 2,27 2,94 3,95 5,55 8,82

1,76 2,27 2,94 3,95 5,55 8,82

![]() 23,0 17,0 14,5 12,5 11,5 10,0

23,0 17,0 14,5 12,5 11,5 10,0

![]() 63,5 55,6 57,1 61,9 75,3 98,2

63,5 55,6 57,1 61,9 75,3 98,2

Рис. 2.2. Диаграммы равновесия между паром и жидкостью при постоянном давлении: а – в координатах у – х (состав пара – состав жидкости); здесь же показано графическое определение числа ступеней изменения концентраций при различных флегмовых числах; б – в координатах t – х, у (температура – состав пара и жидкости)

Рис. 2.3. Определение рабочего флегмового числа

Минимальное произведение соответствует флегмовому числу R = 2,1.При этом коэффициент избытка флегмы в = 2,1 / 1,68 = 1,25. На рисунке 2.4 изображены рабочие линии и ступени изменения концентраций для верхней (укрепляющей) и нижней (исчерпывающей) частей колонны в соответствии с найденным значением R.

Средние массовые расходы (нагрузки) по жидкости для верхней и нижней частей колонны определяют из соотношений:

![]() (2.4)

(2.4)

![]() (2.5)

(2.5)

где

![]() и

и

![]() –

мольные массы дистиллята и исходной

смеси;

–

мольные массы дистиллята и исходной

смеси;

![]() и

и

![]() –

средние мольные массы жидкости в верхней

и нижней частях колонны.

–

средние мольные массы жидкости в верхней

и нижней частях колонны.

Рис. 2.4. Изображение рабочих линий в диаграмме у – х при действительном флегмовом числе

Мольную массу дистиллята в данном случае можно принять равной мольной массе легколетучего компонента – бензола. Средние мольные массы жидкости в верхней и нижней частях колонны соответственно равны:

![]()

![]()

![]()

![]() (2.6)

(2.6)

где

и

![]() – мольные

массы бензола и толуола;

– мольные

массы бензола и толуола;

![]() и

и

![]() – средний мольный состав жидкости

соответственно в верхней и нижней частях

колонны:

– средний мольный состав жидкости

соответственно в верхней и нижней частях

колонны:

Тогда:

![]()

![]()

Мольная масса исходной смеси:

![]()

Подставим рассчитанные величины в уравнения (2.4) и (2.5), получим:

![]()

![]()

Средние массовые потоки пара в верхней GB и нижней GH частях колонны соответственно равны:

![]()

![]() (2.7)

(2.7)

Здесь

![]() и

и

![]() –

средние

мольные массы паров в верхней и нижней

частях колонны:

–

средние

мольные массы паров в верхней и нижней

частях колонны:

![]()

![]() (2.8)

(2.8)

где:

Тогда:

Подставив численные значения в уравнение (2.7), получим: