- •Рыночная трансформация экономики России

- •Оглавление.

- •Введение.

- •Тема 1. Социально-экономические системы, их эволюция и движущие силы.

- •Тема 2. Переходность и её особенности как типа рыночной трансформации сэс.

- •Тема 3. Переходность и её основные процессы.

- •Система приватизационных институтов в Российской Федерации.

- •Структурный кризис в российской экономике.

- •Модели приватизации

- •Особенности приватизации в России

- •Масштабы приватизации в России

- •Приватизация жилья

- •Результаты приватизации

- •Опыт приватизации в зарубежных странах.

- •Стратегия российской приватизации.

- •Тема 4. Модели социально-экономических систем (сэс)

- •Либеральная модель.

- •Социал-демократическая модель.

- •Японская модель

- •Китайская модель

- •Национальная модель социально-экономических преобразований в России.

- •Тема 5. Этика и экономика.

- •Состояние русского мира.

- •Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании.20

- •Тема 6. Глобализация и рыночная трансформация России. Сущность, происхождение и характер глобальных проблем.

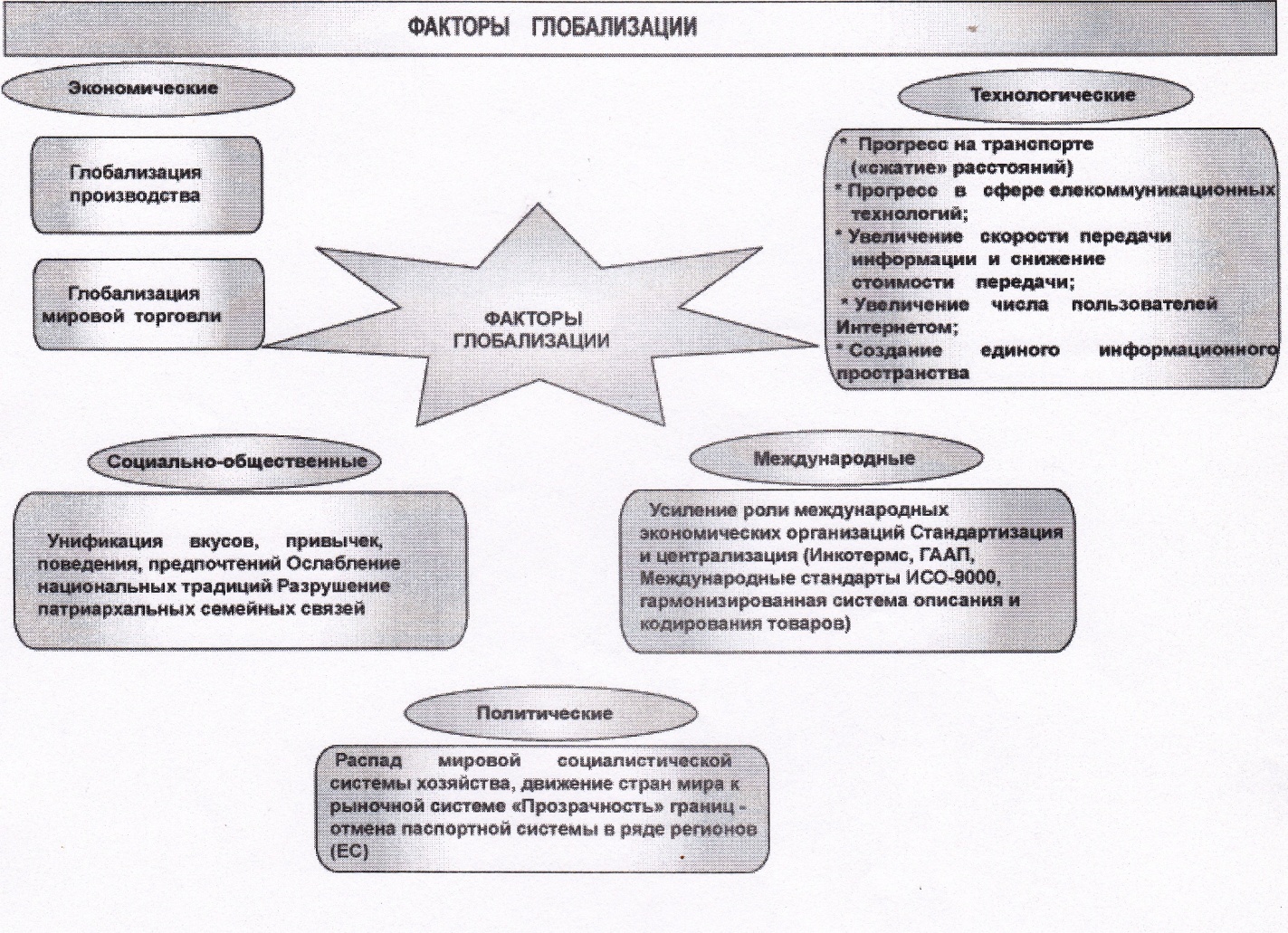

- •Факторы, основные черты и направления глобализации мировой экономики.

- •Проблемы предотвращения термоядерной войны

- •Экологическая проблема

- •Демографическая и продовольственная проблемы

- •Энергетическая проблема

- •Проблема терроризма

- •Сброс отходов в море с целю захоронения (дампинг)

- •((((К вопросу о глобализации и альтернативах для России))))

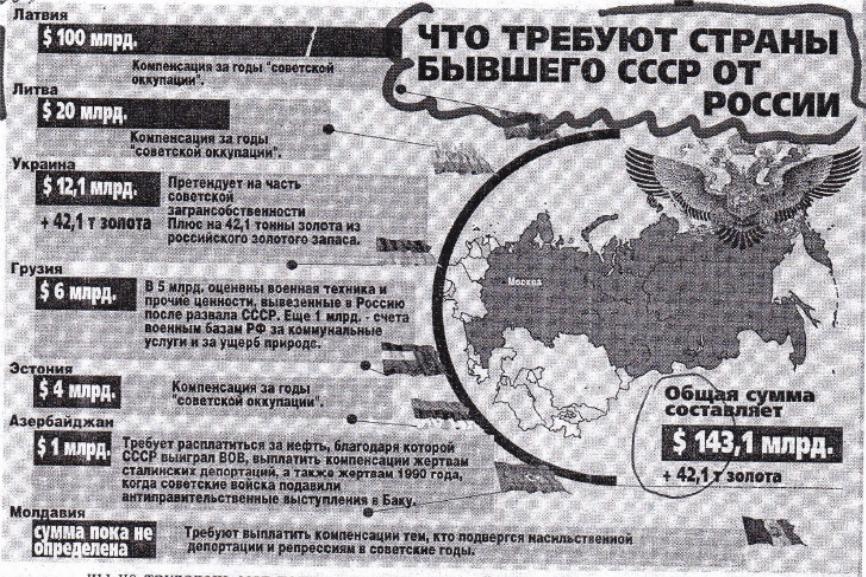

- •Кто и чего хочет от России? в территориях и долларах

- •Содержание

- •Введение

- •Учебно-тематический план учебной дисциплины

- •Учебно-тематический план лекционных занятий Модуль № 1. Закономерности переходного процесса и механизмы трансформации социально-экономических систем

- •Тема 1. Социально-экономические системы и их периодизация (4 часа).

- •Литература

- •Тема 2. Механизм самодвижения социально-экономической системы

- •Литература

- •Тема 3. Переходность как атрибут динамики социально-экономических систем (6 часов). Лекции 5, 6, 7

- •Литература

- •Проектные задания к модулю № 1

- •Тесты рубежного контроля к модулю № 1

- •Модуль № 2. Моделирование сэс и типологии моделей. Влияние на характер сэс этики и глобализации

- •Тема 4. Модели постсоветского социально-экономического устройства России (4 часа). Лекции 8, 9

- •Литература

- •Тема 5. Этика и национально-специфические свойства моделей социально–экономического развития (4 часа). Лекции 10, 11

- •Литература

- •Тема 6. Глобализация, регионализм и системное встраивание России в мировое социально-экономическое пространство (4 часа). Лекции 12, 13

- •Литература

- •Проектные задания к модулю № 2.

- •Тесты рубежного контроля к модулю № 2

- •Рекомендуемая литература по курсу «Трансформационные направления экономики макрорегионов»

- •График выполнения заданий для самостоятельной работы

- •5. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы

- •7. Вопросы (темы письменных рефератов) для сдачи зачета по курсу «Трансформационные направления экономики макрорегионов»

Сброс отходов в море с целю захоронения (дампинг)

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. Основанием для дампинга в море служит возможность морской среды к переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба воды. Однако эта способность не беспредельна. Поэтому дампинг рассматривается как вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии. В шлаках промышленных производств присутствуют разнообразные органические вещества и соединения тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого вещества) 32-40% органических веществ; 0,56% азота; 0,44% фосфора; 0,155% цинка; 0,085% свинца; 0,001% ртути; 0,001% кадмия. Во время сброса прохождении материала сквозь столб воды, часть загрязняющих веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая сорбируется частицами взвеси и переходит в донные отложения. Одновременно повышается мутность воды. Наличие органических веществ часто приводит к быстрому расходованию кислорода в воде и не едко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода. Присутствие большого количества органических веществ создает в грунтах устойчивую восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод, содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов. Воздействию сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы бентоса и др. В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводороды и СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух - вода. Загрязняющие вещества, поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах гидробиантов и оказывать токсическое воздействие па них. Сброс материалов дампинга на дно и длительная повышенная мутность приданной воды приводит к гибели от удушья малоподвижные формы бентоса. У выживших рыб, моллюсков и ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания и дыхания. Нередко изменяется видовой состав данного сообщества. При организации системы контроля за сбросами отходов в море решающее значение имеет определение районов дампинга, определение динамики загрязнения морской воды и /донных отложений. Для выявления возможных объемов сброса в море необходимо проводить расчеты всех загрязняющих веществ в составе материального сброса.

((((К вопросу о глобализации и альтернативах для России))))

Глобализация как процесс перехода от экономик отдельных стран к экономике международного масштаба перестала быть академической концепцией, став объективной тенденцией. Причем, несколько упрощая вопрос, можно считать, что существуют два подхода к пониманию сути глобализации: «американский» и многополюсный, что в экономическом аспекте дает, в первом случае, господство либерально-рыночной, моноцентристской, атлантической модели развития, а, во втором, - более плюралистской, конкурентной,«традиционной» модели интернационализации, базирующейся на правильном взаимовыгодном международном разделении труда. Кроме того, мировая система экономических связей сдвигается и тяготеет к азиатско-тихоокеанскому региону (АТРовский масштаб) с учетом роли китайского фактора.21

В ближайшие годы эти тенденции будут диалектически сочетаться друг с другом, и пока трудно делать прогнозы какая возобладает, но в любом варианте России приходится выбирать из следующих стратегий:

Первая — включение страны в систему мирохозяйственных связей при одновременном византийском восприятии ценностной и культурно-политической сторон глобализации. Такая противоречивая стратегия будет тормозить полноценное подключение страны к глобальным экономическим взаимодействиям, потокам капиталов и технологий, хотя и не перекроет его полностью.

Вторая - форсированное вхождение в глобализацию, что предполагает сравнительно быстрое усвоение ценностей и политических практик глобализации, деформацию российской цивилизационной матрицы.

Подобное развитие событий представляется маловероятным, даже в случае реализации в России более последовательной либеральной экономической политики.

Третья - отторжение от глобализации, сведение экономических связей с окружающим миром к некоему аналогу «советской модели», предполагающей поставки сырья в обмен на высокотехнологичное оборудование, продовольствие и потребительские товары. Подобная полуизоляция неизбежно обернется экономическим застоем и, в конечном итоге, возможным социально-экономическим провалом, последствия которого сегодня с трудом поддаются оценке.22

Какая из стратегий будет, в конечном итоге, реализована предсказать невозможно. Нельзя исключать, что политика России будет эклектической комбинацией элементов всех стратегий. Но ясно другое. Мировое развитие оставляет России все меньше времени для того, чтобы осознать, что полноценное «включение в глобализацию» не имеет альтернативы.23

Анализируя альтернативы для России полезно обратиться к характеристике пространства как экономико-глобальной категории. Российская Федерация занимает территорию 17075,4 тыс. кв. км - первое место в мире. Протяженность в меридиональном направлении 2,5-4,0 тыс. км, в широтном — 9 тыс. км. Сельскохозяйственные угодья составляют на 2003 год 220, 9 млн. га (12,9% от общей площади), лесные земли - 870, 4 млн. га (50,9%), поверхностные воды, включая болота, - 225, 9 млн. га (13,2%) и другие земли - 392, 6 млн. га (23%). Многолетняя мерзлота занимает площадь около 10 млн. кв. км или более 60% территории России. Почти повсеместно климат континентальный (на Крайнем Северо-западе -морской), в Сибири и северных районах Дальнего Востока - резко континентальный, на Юге Дальнего Востока - умеренно муссонный. Средне месячные температуры января от 0 - 5° С (на Северном Кавказе) до - 40 - 50°.

С (в Якутии), а июля - от - 1° С (на северном побережье Сибири) до 24 - 25° С (на Прикаспийской низменности).24

Россия располагает самыми большими в мире природными ресурсами. По международным исчислениям они превышают аналогичный показатель США в 2-3 раза. Согласно данным ООН в настоящее время величина основных разведанных полезных ископаемых страны оценивается примерно в 300 трлн. долл., то есть свыше 200 тыс. долл. на одного российского жителя.25 Огромны, все более ценящиеся, ресурсы пресной воды России -только ежегодно возобновляемые ресурсы речного стока России составляют в среднем 4,3 тыс. куб. км плюс запасы воды только в озере Байкал в 23 тыс. куб. км.26

Таким образом, территория как «месторазвитие» (термин П.Н. Савицкого) России обладает рядом существенных особенностей, как со стороны плюсов, так и минусов. На последних остановимся подробнее.

Во-первых, минеральные ресурсы расположены на территории страны крайне неравномерно, до 4/5 природных ресурсов находится за Уралом, большая же часть населения проживает в Европейской части России. Освоение отдаленных территорий усложняет разработку и использование минеральных ресурсов, что дополнительно усугубляется отношениями владения, распоряжения и пользования крупнейшими естественными монополиями типа «Газпрома» и др. и, так называемыми, олигархами.

Во-вторых, крайне неблагоприятные природные условия существенно повышают издержки хозяйствования или в более широком контексте - «цену выживания». Так, по сравнению, например, с Европой, российские товары, по существу всегда могут быть дороже из-за суровых зим и больших расстояний, то есть за счет роста таких элементов себестоимости как отопление, освещение и транспортные издержки. Налицо ситуация, когда потери на обмене превышают прибыль.

В-третьих, большая удаленность мест проживания друг от друга и от столицы затрудняют работу транспорта всех видов, влечет за собой экономическую автаркию и возможность сепаратизма.

В-четвертых, над Россией довлеет тяжелое противоречие, которое можно назвать основной диспропорцией. Его можно описать формулой «13:3,0:1,5» - это 13% доли территории Земли; 3,0% доли населения планеты и 1,5% доли валового продукта мирового производства.27

Иначе говоря, обладая огромной территорией, Россия производит около сотой части мирового валового продукта, имея три сотых населения, — то есть это малозаселенная, низкопроизводительная страна (как бы ни страдало при этом наше патриотическое чувство).

Как мы знаем, в случае внутрисистемного неразрешимого противоречия, следует выходить в систему высшего уровня, в метасистему. Поэтому нам видятся следующие варианты снятия проблемы. Во-первых, в геополитическом плане, следует недостаток обратить в достоинство, превратив территорию России в транзитное пространство, связывающее Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион (Транссиб, Севморпуть, авиарейсы меридионального типа), Азию и Северную Америку (через Северный полюс, прежде всего, авиаперевозки), развитие экстремального туризма, сохранение природных заповедных зон мирового значения (Тайга как «легкие планеты», Байкал и т. д.).

Во-вторых, еще раз вырисовывается роль государства — национальной силы сохранения и освоения ресурсов жизнеобеспечения. Как отмечается в литературе: «Наш народ едва ли не единственный в мире, само название которого является не существительным а прилагательным, означая принадлежность его людей к государству.28

В-третьих, для исправления «основной диспропорции» необходимо преодолеть депопуляцию, обеспечить «сбережение народа» (А. Солженицын) и, в-четвертых, - обеспечить экономический рост. Но эти задачи выходят за рамки собственно территории.

Если поставить проблему уже, то анализ внешнеэкономических связей, в том числе экспорта, также привносит ряд специфических моментов в российскую глобализационную альтернативу. Основная проблема российского экспорта - в его неэффективной товарной структуре. Помимо России, еще целый ряд развитых стран имеет значительную долю сырья и материалов в своем экспорте, например, Канада и Норвегия. Однако при этом они активно вывозят готовые изделия, включая наукоемкую продукцию. У России же доля обработанных товаров крайне мала и, более того снижается ( в пересчете по методике Мирового банка соответствующий показатель для России в последние годы не превышает 30%). Таким образом, топливно-сырьевая международная специализация страны, в принципе приемлемая на определенном отрезке времени и в определенных условиях, не эволюционирует в более развитые формы, связанные с повышением глубины переработки природных ресурсов, что серьезно ограничивает возможности расширения российского присутствия на мировом рынке и таит угрозы при вступлении в ВТО.

В настоящее время общую ситуацию в мировой экономике и место страны в системе международного разделения труда все в большей степени определяет потенциал наукоемких отраслей промышленности, связанных с использованием высоких технологий, и именно в этой сфере отмечается все большее отставание России от ведущих зарубежных государств. Общий объем мирового рынка продукции наукоемких отраслей оценивается сегодня примерно в 2,5-3 трлн. долл. США, однако присутствие России на нем заметно лишь в таких сегментах, как ядерные технологии, оружие и военная техника, коммерческие запуски спутников, производство ракетных двигателей, создание телекоммуникационной и навигационной инфраструктуры. Актуальность интеграции в мировой рынок высоких технологий повышается в связи с отсутствием в стране платежеспособного спроса на часть наукоемкой продукции, что приводит к застою и старению наиболее передовой технологической базы (авиация, космонавтика, радиоэлектроника, биотехнология, информатика и т. п.). Заметим, что соотношение расходов на НИОКР к ВВП составило в 2003 году в России 1,3%; в то время как В Англии - 1,9%; США - 2,7%; в Японии - 3,3%.29 В ряде добывающих отраслей и отраслей первичного передела зависимость от поставок на внешний рынок достигла критических значений. Подобная зависимость в условиях хронически низкого платежеспособного спроса внутри страны порождает так называемый разоряющийся рост экспорта, когда каждое увеличение поставок в реальном выражении ведет к еще более значительному падению цен и общих стоимостных объемов экспорта.30

С середины 90-х годов в топливно-сырьевой специализации России обозначился своеобразный экологический фактор конкурентоспособности, когда значительно увеличился экспорт продукции металлургии, базовой химии и целлюлозно-бумажной промышленности, то есть отраслей, оказывающих повышенное отрицательное воздействие на состояние окружающей среды. Если специализация на вывозе энергоносителей и иных видов минерального сырья является отражением естественных конкурентных преимуществ России, то высокая экспортная ориентация вышеперечисленных отраслей продиктована соображениями экологического характера. Обладая значительной экологической «прочностью» благодаря огромным размерам территории, Россию все более позиционируют на экспорте собственной экологии, овеществленной в продукции наиболее вредных с природоохранных позиций отраслей. Подобная специализация может иметь место на ограниченном отрезке времени и при условии жесткого общественного контроля, однако в долгосрочной перспективе она несостоятельна и опасна для страны и отвечает желаниям западных стран оставить «грязные» производства за пределами своей территории. 31Сюда же можно отнести и опасность ввоза ОЯТ (отработанного ядерного топлива) и неоднозначность последствий подписания Россией Киотского протокола. Итак, оптимальной стратегией для России является максимальное использование в своих интересах тех новых возможностей, которые открываются процессами глобализации, и минимизация её негативных последствий. Для этого необходимы следующие меры:соблюдение национальных интересов России: укрепление её валютно- финансовой системы, освобождение от импортной зависимости, защита национальной собственности; стимулирование инновационного развития и завоевания позиций на мировом рынке наукоемкой продукции;расширение международного сотрудничества в экономической, научно-технической, информационной областях;создание необходимых правовых и институциональных условий для притока инвестиций; восстановление кооперационных связей и формирование регионального общего рынка с конструктивно позиционированными странами СНГ;кооперация с мировым сообществом в решении глобальных проблем Россия заняла 47 место в списке наиболее глобализированных стран

Россия заняла 47-е место в индексе глобализации - ежегодном рейтинге, составляемым совместно американским журналом Рогещп РоИсу и консалтинговой компанией А.Т. Кеагпеу.

Индекс глобализации, опубликованный в октябре 2006 года, включает в себя 62 страны, на долю! которых в совокупности приходится 96 процентов всемирного ВВП. Каждая страна оценивалась! по 12 параметрам, объединенным в четыре категории: экономическая интеграция, технологии, частные контакты и политика.

Авторы исследования указывают, что 2006 год был одним из самых непростых в истории глобализации. Конфликт на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана, рекордно высокие цены на нефть, сохраняющаяся угроза терроризма - факторы, негативно сказывающиеся на всемирной интеграции. Однако, считают авторы исследования, несмотря ни на что, глобализация остается реальностью, с которой сталкивается каждый человек на Земле.

Первое место в индексе глобализации так же, как и в 2005 году, занимает Сингапур. На втором и третьем местах оказались Швейцария и США. В 2005 году эти страны разделили между собой первую строчку списка. В десятку стран с наиболее высоким индексом глобализации также вошли: Ирландия, Дания, Канада, Нидерланды. Австралия, Австрия и Швеция.

Из стран бывшего СССР в индексе глобализации-2006 оказались всего два государства - Украина и Россия. Россия с 2005 года продвинулась в списке на 5 позиций и теперь занимает 47 место. Продвижение РФ в индексе глобализации авторы исследования связывают с ростом объема прямых инвестиций в страну, вызванным повышением цен на энергоносители. Украина, в свою очередь, опустилась в индексе глобализации на одну строчку и занимает 39 место.

Замыкают список стран, наиболее интегрированных в мировые экономические и политические процессы, Индонезия (60 место), Индия (61 место) и Иран (62 место).

Победителями в отдельных категориях в 2006 году стали: Сингапур - 1-е место по экономической интеграции, США - по технологиям, Швейцария - по частным контактам и Франция - по политике.

Исследование индекса глобализации проводится ежегодно с 2004 года.

Приложение №1.

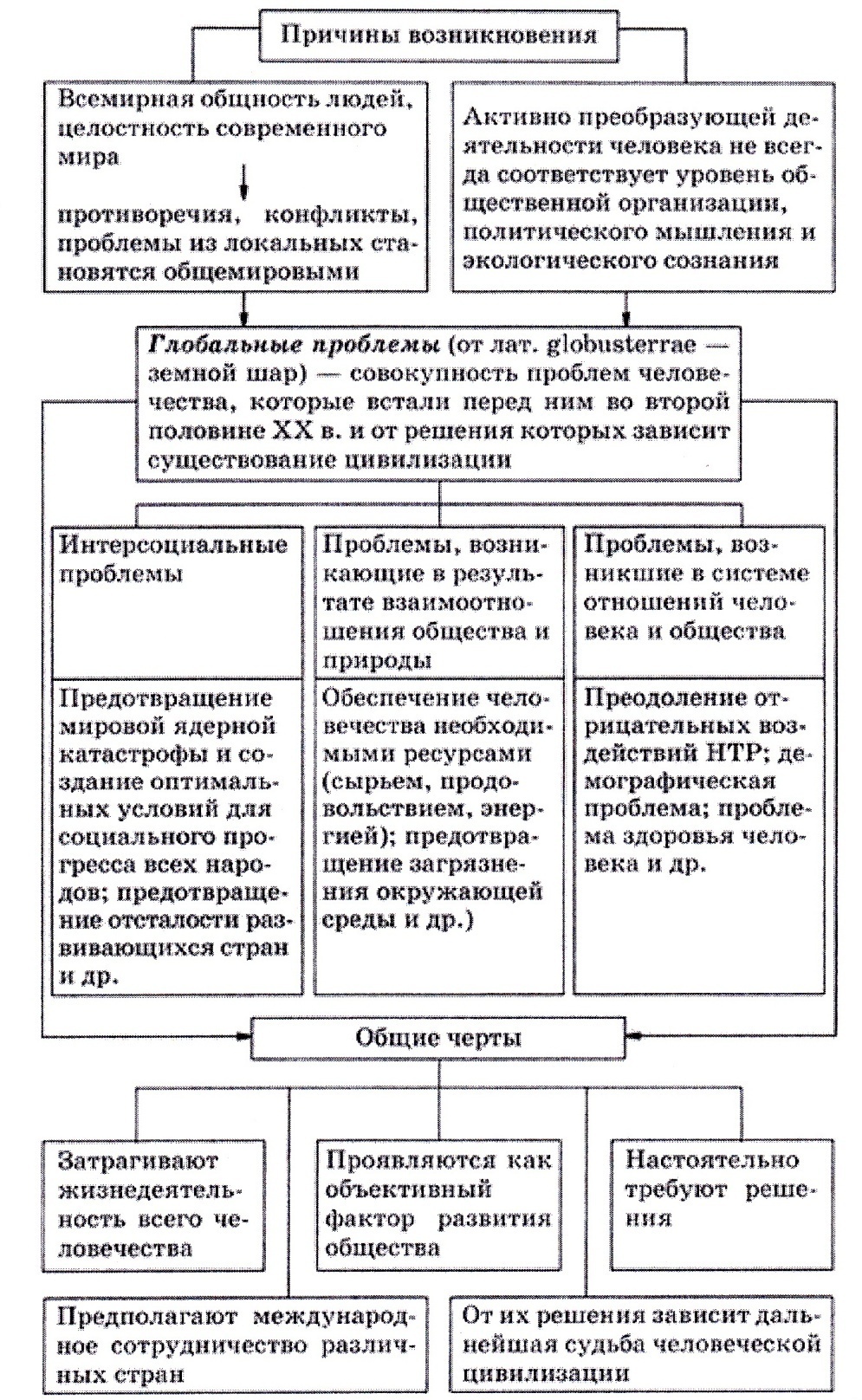

Схема 1. Причины и общие черты глобальных проблем

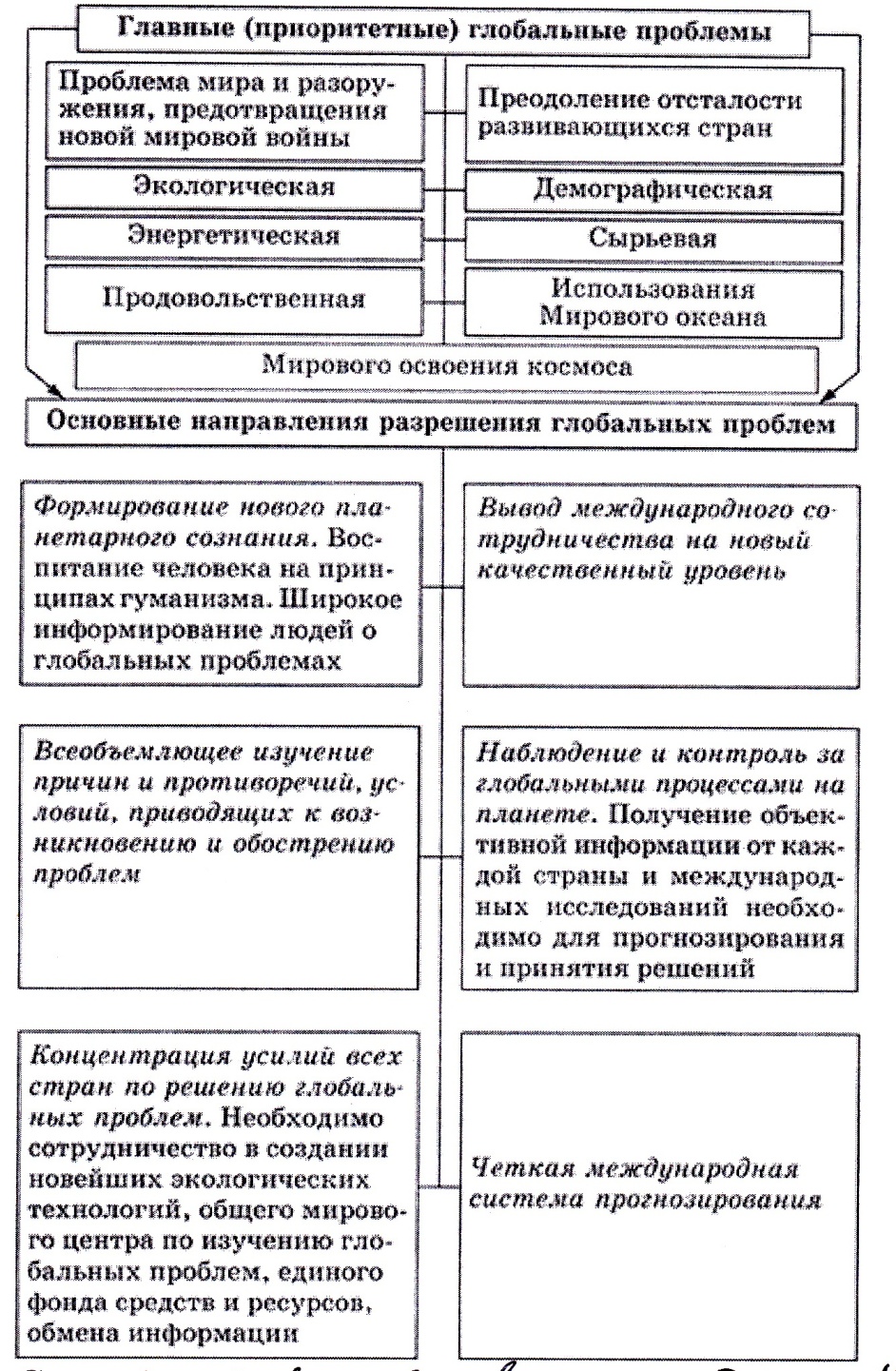

Схема 2. Основные проблемы и пути их решения.

Схема 3. Факторы глобализации

Рисунок 1. «Что требуют страны бывшего СССР от России»

Рисунок 2. Должники-лидеры по отношению к России.

В одном из интервью В.В. Путина газете «Аргументы и факты» №19 2006 год, была произнесена фраза: «Не желаете ли «от мёртвого осла уши»?»