- •Глава 1

- •1.2. Развитие электропривода в горной промышленности

- •Глава 2

- •2.1. Уравнение движения электропривода

- •2.2. Приведение статических моментов

- •2.3. Приведение моментов инерции и поступательно движущихся масс

- •2.4. Продолжительность пуска и остановки электропривода

- •2.5. Статические моменты рабочих машин

- •Глава 3

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.2. Механические характеристики двигателей постоянного тока

- •3.3. Механические характеристики трехфазных асинхронных двигателей

- •3.4. Механическая и угловая характеристики синхронных двигателей

- •Глава 4

- •4.1. Общие понятия и определения

- •4.2. Механические переходные процессы при линейной механической характеристике двигателя и постоянном статическом моменте

- •4.3. Электромагнитные переходные процессы в обмотках машин постоянного тока

- •4.4. Методы расчета переходных процессов

- •4.5. Энергетика переходных процессов в электроприводах

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Пуск двигателей постоянного тока

- •5.4. Тормозные режимы двигателей

- •5.5. Расчет пусковых и тормозных сопротивлений

- •Глава 6

- •6.3. Регулирование скорости асинхронных двигателей

- •Глава 7

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Электропривод по системе генератор — двигатель (г—д)

- •7.5. Многодвигательные системы электропривода

- •7.6. Каскадные схемы электропривода

- •7.7. Электропривод с электромагнитной муфтой скольжения

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Нагрев и охлаждение электрических двигателей

- •8.3. Режимы работы и нагрузочные диаграммы электроприводов

- •8.4. Выбор мощности электродвигателей при длительном режиме работы

- •8.5. Выбор мощности двигателя при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы

- •Глава 9

- •9.1. Классификация аппаратуры и требования, предъявляемые к ней

- •9.2. Аппаратура ручного управления

- •9.3. Командоаппараты

- •9.4. Автоматические выключатели

- •9.5. Реле управления и защиты

- •9.6. Электромагнитные контакторы

- •9.7. Пускатели

- •Глава 10

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Основные виды электрических схем

- •10.3. Принципы автоматического управления пуском электроприводов

- •11.1. Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к электрооборудованию

- •11.2. Основные требования, предъявляемые к электроустановкам карьеров и приисков

- •Глава 12

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Рабочие режимы электроприводов экскаваторов

- •12.4. Системы электропривода

- •12.5. Электрооборудование экскаваторов переменного тока

- •12.6. Электрооборудование одноковшовых экскаваторов постоянного тока

- •12.7. Подвод энергии к одноковшовым экскаваторам

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Рабочие режимы электроприводов и способы питания многоковшовых экскаваторов

- •13.3. Требования, предъявляемые к электроприводам и электрооборудованию многоковшовых экскаваторов

- •13.4. Электрооборудование многоковшовых экскаваторов

- •13.5. Перспективы развития электроприводов и электрооборудования

- •Глава 14

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Режимы работы и требования, предъявляемые к электроприводу и схемам управления

- •15.3. Способы питания и схемы управления электроприводами

- •15.4. Перспективы развития электропривода, электрооборудования и схем управления конвейерными установками

- •Глава 16

- •16.1. Общие сведения

- •16.3. Электропривод и схемы управления электроприводами

- •16.5. Перспективы развития электропривода и

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Требования, предъявляемые к электроприводу и электрооборудованию электровозов

- •17.3. Пуск, регулирование скорости и торможение тяговых двигателей

- •17.4. Способы питания и электрооборудование карьерных электровозов

- •17.5. Перспективы развития электрооборудования электровозного транспорта

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 20

- •20.1. Общие сведения

- •20.2. Электропривод и электрооборудование водоотливных установок

- •20.3. Электропривод и электрооборудование компрессорных и вентиляторных установок

- •20.4. Электропривод и электрооборудование подъемных установок

- •20.5. Электропривод и электрооборудование вспомогательных установок

- •Глава 21

- •21.1. Основные световые величины и единицы их измерения

- •21.2. Электрические источники света

- •21.3. Осветительные приборы

- •21.4. Системы электрического освещения

- •21.5. Расчет электрического освещения

- •21.6. Схемы осветительных установок. Управление освещением

- •22.1. Общие сведения

- •22.2. Схемы распределения электрической энергии на карьерах и их выбор

- •22.3. Распределение электрической энергии на дражных полигонах и при гидромеханических способах разработки

- •Глава 23

- •23.1. Общие сведения

- •23.2. Графики электрических нагрузок

- •23.3. Методы определения расчетных электрических нагрузок

- •23.4. Определение мощности и числа трансформаторов карьерных подстанций

- •Глава 24

- •24.1. Общие сведения, виды коротких замыканий

- •24.2. Процесс протекания короткого замыкания

- •24.3. Расчет токов короткого замыкания

- •24.4. Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания

- •24.5. Расчет тока короткого замыкания в сети

- •25.1. Силовые трансформаторы

- •25.2. Выключатели на напряжение свыше 1000 в

- •25.3. Воздушные разъединители

- •25.4. Приводы выключателей и разъединителей

- •25.5. Отделители и короткозамыкатели

- •25.6. Шины и изоляторы

- •25.8. Реакторы

- •25.9. Плавкие предохранители на напряжение свыше 1000 в

- •25.10. Выбор электрооборудования подстанций

- •Глава 26

- •26.1. Общие сведения

- •26.2. Схемы и устройство главных понизительных подстанций

- •26.3. Карьерные распределительные пункты

- •26.4. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции

- •26.5. Приключательные пункты

- •Глава 27

- •27.1. Общие сведения

- •27.2. Провода и кабели, применяемые для электрических сетей карьеров и приисков

- •27.3. Конструктивное выполнение воздушных и кабельных электрических сетей

- •27.4. Выбор сечения проводов и кабелей

- •Глава 28

- •28.2. Тяговые подстанции карьеров

- •28.3. Устройство контактной сети

- •28.4. Определение мощности тяговых подстанций

- •28.5. Расчет контактной сети

- •Глава 29

- •29.1. Основные сведения

- •29.2. Максимальная токовая защита электрических сетей

- •29.3. Защита силовых трансформаторов

- •29.4. Защита электрических двигателей

- •29.5. Защита от однофазных замыканий на землю

- •29.6. Регулирование напряжения в распределительных сетях

- •29.7. Основные сведения об автоматизации систем электроснабжения

- •29.8. Перенапряжения и защита от них

- •30.3. Способы защиты от поражения электрическим током

- •30.5. Устройство защитных заземлений

- •30.7. Эксплуатация и контроль заземляющих устройств

- •31.1. Общие сведения

- •31.2. Коэффициент мощности и степень компенсации реактивной мощности

- •31.3. Основные способы повышения коэффициента мощности

- •31.4. Тарификация электроэнергии

- •31.5. Удельный расход электроэнергии

- •31.6. Электровооруженность труда.

- •31.7. Основные сведения по безопасному обслуживанию электроустановок

- •31.8. Защитные средства и правила пользования ими

5.2. Пуск двигателей постоянного тока

![]()

где Rд — внутреннее сопротивление двигателя.

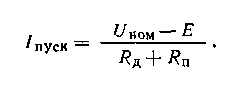

При пуске двигателя, когда он неподвижен, т. е. ω = 0, э.д. с. Е равна нулю.

![]()

Внутреннее сопротивление двигателей Rд очень мало, поэтому включение двигателя на полное напряжение сети вызывает большой бросок тока, превосходящий номинальный ток во много раз.

Для ограничения пускового тока необходимо последовательно с обмоткой якоря включить пусковой реостат или изменять подводимое к двигателю напряжение от нуля до номинального.

При реостатном пуске пусковой ток определяется согласно уравнению

По мере увеличения скорости вращения якоря двигателя при пуске будет расти э. д. с. якоря. Ток в этом случае будет равен

Диаграммы пуска двигателей постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения приведены на рис. 5.1.

Величину момента Mi, соответствующего полному сопротивлению реостата при неподвижном двигателе, называют максимальным пусковым моментом. Величину момента М2, при котором происходит переключение реостата, т. е. переход на следующую механическую характеристику, называют переключающим моментом.

Переключающий момент принимается больше момента статического сопротивления, т. е. М2>МС-

Кроме пусковых ступеней, реостат имеет предварительную ступень, на которой пусковой момент меньше момента статического сопротивления, т. е. Мпред<Мс. На этой ступени реостата якорь двигателя, повернувшись на некоторый угол, необходимый для кинематической подтяжки привода, остается неподвижным. При этом шестерни редуктора войдут в зацепление, натягивается канат и т. д. Благодаря наличию предварительной ступени пуск привода происходит плавно, без рывков. Согласно пусковой диаграмме пуск двигателя проходит следующие этапы (см. рис. 5.1).

На участке характеристики 0—/ пусковой момент увеличивается от нуля до Мпред. В точке 1 двигатель еще неподвижен, но произошла кинематическая подтяжка всей системы привода.

На участке 1—2 пусковой момент увеличивается от Мпреде до М1 На участке 2—3 увеличивается угловая скорость до ωi и уменьшается пусковой момент от М1 до М2-

В точке 3 происходит выключение одной секции реостата. Сопротивление его уменьшается и разгон двигателя происходит по прямой 4—5 от скорости ω1 до скорости ω2 Момент снова уменьшается до М2.

В точке 9 (см. рис. 5.1, а) и точке 7 (см. рис. 5.1, б) реостат полностью зашунтирован. Двигатель разгоняется на естественной характеристике 10—11 (см. рис. 5.1, а) и 8—9 (см. рис. 5.1, б). В точках 11 и 9 наступает установившийся режим работы двигателя при М=МС и скорости ωс. На этом пуск двигателя заканчивается. Этот способ пуска отличается сравнительно большими потерями энергии в реостате.

Значительно экономичнее получается пуск двигателей при изменении напряжения от нуля до номинального. Но для этого необходимо применять специальные системы привода, например систему генератор — двигатель (Г—Д), тиристорный преобразователь— двигатель (ТП—Д) и т. д. Эти системы привода будут подробнее рассмотрены ниже.

Для уменьшения потерь электроэнергии при пуске двигателей последовательного возбуждения, установленных на электровозах, применяют последовательно-параллельное соединение двигателей. При этом на зажимах двигателей напряжение изменяется скачкообразно. Так, например, при двух двигателях напряжение может быть равно 0,5 UH0M и UH0M, при четырех двигателях — 0,25 Uном, 0,5 UH0M и UH0M. Такое соединение двигателей дает возможность уменьшить потери энергии в реостатах при пуске.

5.3. Пуск двигателей переменного тока

Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором при номинальном напряжении и номинальной частоте осуществляется при помощи пускового реостата, включенного в цепь ротора.

Диаграмма пуска (рис. 5.2) получается подобной диаграмме пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. По мере увеличения скорости вращения ротора сопротивление реостата уменьшается (автоматически или вручную). По пусковой диаграмме пуск двигателя проходит следующие этапы:

на участке 0—1 момент увеличивается от 0 до Мпред, происходит кинематическая подтяжка всей системы привода;

на участке 1—2 момент увеличивается от Мпрел до М1 (предварительная секция- rпред зашунтирована);

на участке 2—3 увеличивается скорость вращения ротора от нуля до ω1 и уменьшается момент от М1 до М2;

на участке 3—4 происходит разгон двигателя на третьей характеристике от ω1 до ω2

Аналогично происходит пуск и на других ступенях реостата. От точки 8 до точки 9 происходит разгон двигателя на естественной характеристике.

Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором осуществляется прямым включением в сеть.

Пуск непосредственным включением в сеть на полное напряжение прост, обеспечивает полную величину пускового момента, но связан со значительными пусковыми токами.

Пуск синхронных двигателей. В настоящее время синхронные двигатели изготовляют только с асинхронным пуском.

При асинхронном пуске синхронного двигателя принципиальные схемы включения обмотки статора аналогичны схемам включения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. При асинхронном пуске до подачи напряжения в обмотку возбуждения последняя должна быть замкнута на разрядное сопротивление.

При пуске синхронного двигателя необходимо выполнить два условия:

а) пусковой (асинхронный) момент Мпуск должен быть больше момента статического сопротивления Мс;

б) входной (подсинхронный) момент вращения Л1вх, т. е. момент при скольжении s = 0,05, должен быть больше статического момента сопротивления при том же скольжении. Данные о пусковом и входном моментах двигателя приводятся в заводских каталогах.