- •Глава 1

- •1.2. Развитие электропривода в горной промышленности

- •Глава 2

- •2.1. Уравнение движения электропривода

- •2.2. Приведение статических моментов

- •2.3. Приведение моментов инерции и поступательно движущихся масс

- •2.4. Продолжительность пуска и остановки электропривода

- •2.5. Статические моменты рабочих машин

- •Глава 3

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.2. Механические характеристики двигателей постоянного тока

- •3.3. Механические характеристики трехфазных асинхронных двигателей

- •3.4. Механическая и угловая характеристики синхронных двигателей

- •Глава 4

- •4.1. Общие понятия и определения

- •4.2. Механические переходные процессы при линейной механической характеристике двигателя и постоянном статическом моменте

- •4.3. Электромагнитные переходные процессы в обмотках машин постоянного тока

- •4.4. Методы расчета переходных процессов

- •4.5. Энергетика переходных процессов в электроприводах

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Пуск двигателей постоянного тока

- •5.4. Тормозные режимы двигателей

- •5.5. Расчет пусковых и тормозных сопротивлений

- •Глава 6

- •6.3. Регулирование скорости асинхронных двигателей

- •Глава 7

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Электропривод по системе генератор — двигатель (г—д)

- •7.5. Многодвигательные системы электропривода

- •7.6. Каскадные схемы электропривода

- •7.7. Электропривод с электромагнитной муфтой скольжения

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Нагрев и охлаждение электрических двигателей

- •8.3. Режимы работы и нагрузочные диаграммы электроприводов

- •8.4. Выбор мощности электродвигателей при длительном режиме работы

- •8.5. Выбор мощности двигателя при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы

- •Глава 9

- •9.1. Классификация аппаратуры и требования, предъявляемые к ней

- •9.2. Аппаратура ручного управления

- •9.3. Командоаппараты

- •9.4. Автоматические выключатели

- •9.5. Реле управления и защиты

- •9.6. Электромагнитные контакторы

- •9.7. Пускатели

- •Глава 10

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Основные виды электрических схем

- •10.3. Принципы автоматического управления пуском электроприводов

- •11.1. Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к электрооборудованию

- •11.2. Основные требования, предъявляемые к электроустановкам карьеров и приисков

- •Глава 12

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Рабочие режимы электроприводов экскаваторов

- •12.4. Системы электропривода

- •12.5. Электрооборудование экскаваторов переменного тока

- •12.6. Электрооборудование одноковшовых экскаваторов постоянного тока

- •12.7. Подвод энергии к одноковшовым экскаваторам

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Рабочие режимы электроприводов и способы питания многоковшовых экскаваторов

- •13.3. Требования, предъявляемые к электроприводам и электрооборудованию многоковшовых экскаваторов

- •13.4. Электрооборудование многоковшовых экскаваторов

- •13.5. Перспективы развития электроприводов и электрооборудования

- •Глава 14

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Режимы работы и требования, предъявляемые к электроприводу и схемам управления

- •15.3. Способы питания и схемы управления электроприводами

- •15.4. Перспективы развития электропривода, электрооборудования и схем управления конвейерными установками

- •Глава 16

- •16.1. Общие сведения

- •16.3. Электропривод и схемы управления электроприводами

- •16.5. Перспективы развития электропривода и

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Требования, предъявляемые к электроприводу и электрооборудованию электровозов

- •17.3. Пуск, регулирование скорости и торможение тяговых двигателей

- •17.4. Способы питания и электрооборудование карьерных электровозов

- •17.5. Перспективы развития электрооборудования электровозного транспорта

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 20

- •20.1. Общие сведения

- •20.2. Электропривод и электрооборудование водоотливных установок

- •20.3. Электропривод и электрооборудование компрессорных и вентиляторных установок

- •20.4. Электропривод и электрооборудование подъемных установок

- •20.5. Электропривод и электрооборудование вспомогательных установок

- •Глава 21

- •21.1. Основные световые величины и единицы их измерения

- •21.2. Электрические источники света

- •21.3. Осветительные приборы

- •21.4. Системы электрического освещения

- •21.5. Расчет электрического освещения

- •21.6. Схемы осветительных установок. Управление освещением

- •22.1. Общие сведения

- •22.2. Схемы распределения электрической энергии на карьерах и их выбор

- •22.3. Распределение электрической энергии на дражных полигонах и при гидромеханических способах разработки

- •Глава 23

- •23.1. Общие сведения

- •23.2. Графики электрических нагрузок

- •23.3. Методы определения расчетных электрических нагрузок

- •23.4. Определение мощности и числа трансформаторов карьерных подстанций

- •Глава 24

- •24.1. Общие сведения, виды коротких замыканий

- •24.2. Процесс протекания короткого замыкания

- •24.3. Расчет токов короткого замыкания

- •24.4. Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания

- •24.5. Расчет тока короткого замыкания в сети

- •25.1. Силовые трансформаторы

- •25.2. Выключатели на напряжение свыше 1000 в

- •25.3. Воздушные разъединители

- •25.4. Приводы выключателей и разъединителей

- •25.5. Отделители и короткозамыкатели

- •25.6. Шины и изоляторы

- •25.8. Реакторы

- •25.9. Плавкие предохранители на напряжение свыше 1000 в

- •25.10. Выбор электрооборудования подстанций

- •Глава 26

- •26.1. Общие сведения

- •26.2. Схемы и устройство главных понизительных подстанций

- •26.3. Карьерные распределительные пункты

- •26.4. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции

- •26.5. Приключательные пункты

- •Глава 27

- •27.1. Общие сведения

- •27.2. Провода и кабели, применяемые для электрических сетей карьеров и приисков

- •27.3. Конструктивное выполнение воздушных и кабельных электрических сетей

- •27.4. Выбор сечения проводов и кабелей

- •Глава 28

- •28.2. Тяговые подстанции карьеров

- •28.3. Устройство контактной сети

- •28.4. Определение мощности тяговых подстанций

- •28.5. Расчет контактной сети

- •Глава 29

- •29.1. Основные сведения

- •29.2. Максимальная токовая защита электрических сетей

- •29.3. Защита силовых трансформаторов

- •29.4. Защита электрических двигателей

- •29.5. Защита от однофазных замыканий на землю

- •29.6. Регулирование напряжения в распределительных сетях

- •29.7. Основные сведения об автоматизации систем электроснабжения

- •29.8. Перенапряжения и защита от них

- •30.3. Способы защиты от поражения электрическим током

- •30.5. Устройство защитных заземлений

- •30.7. Эксплуатация и контроль заземляющих устройств

- •31.1. Общие сведения

- •31.2. Коэффициент мощности и степень компенсации реактивной мощности

- •31.3. Основные способы повышения коэффициента мощности

- •31.4. Тарификация электроэнергии

- •31.5. Удельный расход электроэнергии

- •31.6. Электровооруженность труда.

- •31.7. Основные сведения по безопасному обслуживанию электроустановок

- •31.8. Защитные средства и правила пользования ими

27.4. Выбор сечения проводов и кабелей

Для расчета воздушных и кабельных линий карьеров и приисков необходимо предварительно составить план разработки карьера или россыпи с указанием расположения потребителей электроэнергии (экскаваторов, буровых станков, ленточных конвейеров, драг, насосов и т. д.) и намеченную схему электроснабжения.

Выбор сечения проводов воздушных и кабельных линий, производят по нагреву, экономической плотности тока и допустимой потере напряжения. Выбор сечения проводов по нагреву в конечном счете сводится к сравнению расчетного тока IР с длительно допустимыми токами нагрузки, приведенными для стандартных сечений проводов в таблицах Правил устройства электроустановок. При этом должно соблюдаться условие

![]()

При проверке на нагрев за /р принимают получасовой максимум токовой нагрузки данного элемента сети.

Расчётным током (А) для кабельных и воздушных линий, питающих одиночные нагрузки, является номинальный ток этих электроприемников:

![]()

где Рном — номинальная мощность приемника, кВт; Uном — номинальное напряжение сети, кВ; ηном — номинальный к. п. д.; cos φном — номинальный коэффициент мощности приемника.

Экономически целесообразное сечение проводов (мм2) определяется из соотношения

![]()

где jэ — нормированное значение экономической плотности тока для заданных условий работы линии, А/мм2.

В условиях карьеров и приисков по экономической плотности тока выбирают сечение проводов стационарных воздушных линий. Сечение проводов распределительных воздушных линий по экономической плотности тока не выбирают, так как они являются временными. Полученное в результате указанного расчета сечение провода округляют до ближайшего стандартного

сечения.

Сечение жил кабельных линий, имеющих автоматическую защиту от т. к. з. с замедленным действием при срабатывании, проверяют на термическую устойчивость от т. к. з. Кабели, защищенные плавкими предохранителями, на термическую устойчивость не проверяют, так как в этом случае t ≈ 0.

Для выбора термически устойчивого сечения жил кабелей необходимо определить установившееся значение тока короткого замыкания при помощи соответствующего расчета и возможное наибольшее время при прохождении этого тока через кабель.

Минимальное сечение жил кабеля (мм2) по термической устойчивости определяют по формуле:

![]()

где α — расчетный коэффициент, определяемый допустимой температурой нагрева (для кабелей с медными жилами α = 7,

с алюминиевыми α=12); I∞ - установившийся ток короткого замыкания в цепи, кА; t — суммарное время срабатывания защиты и выключателя, с.

При выборе стандартного сечения жил кабелей по термической устойчивости следует принимать ближайшее меньшее сечение относительно расчетного smin. Основанием для этого является работа кабелей с некоторой недогрузкой, в то время как расчетный коэффициент найден в предположении, что кабель перед к. з. имел номинальную нагрузку.

Выбранное сечение проводов и жил кабелей по условию нагрева, экономической плотности тока (для стационарных линий) и по термической устойчивости от действия т. к. з. (кабелей) проверяют на допустимую потерю напряжения.

Допустимое отклонение напряжения на зажимах электрических двигателей составляет ±5 % номинального напряжения. Если принять напряжение на шинах подстанции равным номинальному, то в линии от шин до самого удаленного потребителя допускается потеря напряжения ΔUдоп = 5 % номинального напряжения.

Например, для сети напряжением 6000 В допустимая потеря напряжения будет равна 300 В.

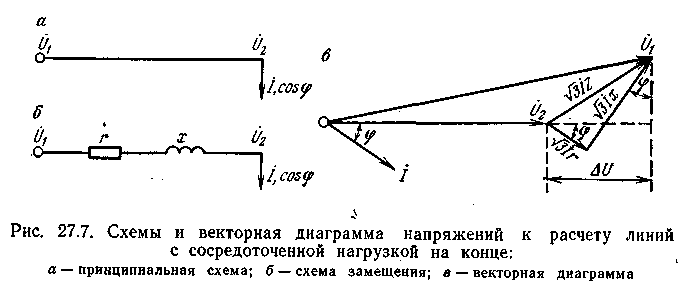

Величину потери напряжения (В) в линии трехфазного тока с сосредоточенной нагрузкой на конце линии (рис. 27.7) определяют по формуле

![]()

где r и х — активное и индуктивное сопротивления линии, Ом; cosφ — расчетный коэффициент мощности в конце линии.

Величины r и х можно выразить через r=r0l и х = х0l, где r0 и x0 — активное и индуктивное сопротивления 1 км провода, которое принимается по таблицам для конкретных марок и сечений проводов. Среднее значение х0 для линии напряжением до 10 кВ можно принимать равным 0,35 Ом/км. Формула (27.5) примет вид

![]()

где l — длина линии, км.