- •Глава 1

- •1.2. Развитие электропривода в горной промышленности

- •Глава 2

- •2.1. Уравнение движения электропривода

- •2.2. Приведение статических моментов

- •2.3. Приведение моментов инерции и поступательно движущихся масс

- •2.4. Продолжительность пуска и остановки электропривода

- •2.5. Статические моменты рабочих машин

- •Глава 3

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.2. Механические характеристики двигателей постоянного тока

- •3.3. Механические характеристики трехфазных асинхронных двигателей

- •3.4. Механическая и угловая характеристики синхронных двигателей

- •Глава 4

- •4.1. Общие понятия и определения

- •4.2. Механические переходные процессы при линейной механической характеристике двигателя и постоянном статическом моменте

- •4.3. Электромагнитные переходные процессы в обмотках машин постоянного тока

- •4.4. Методы расчета переходных процессов

- •4.5. Энергетика переходных процессов в электроприводах

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Пуск двигателей постоянного тока

- •5.4. Тормозные режимы двигателей

- •5.5. Расчет пусковых и тормозных сопротивлений

- •Глава 6

- •6.3. Регулирование скорости асинхронных двигателей

- •Глава 7

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Электропривод по системе генератор — двигатель (г—д)

- •7.5. Многодвигательные системы электропривода

- •7.6. Каскадные схемы электропривода

- •7.7. Электропривод с электромагнитной муфтой скольжения

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Нагрев и охлаждение электрических двигателей

- •8.3. Режимы работы и нагрузочные диаграммы электроприводов

- •8.4. Выбор мощности электродвигателей при длительном режиме работы

- •8.5. Выбор мощности двигателя при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы

- •Глава 9

- •9.1. Классификация аппаратуры и требования, предъявляемые к ней

- •9.2. Аппаратура ручного управления

- •9.3. Командоаппараты

- •9.4. Автоматические выключатели

- •9.5. Реле управления и защиты

- •9.6. Электромагнитные контакторы

- •9.7. Пускатели

- •Глава 10

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Основные виды электрических схем

- •10.3. Принципы автоматического управления пуском электроприводов

- •11.1. Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к электрооборудованию

- •11.2. Основные требования, предъявляемые к электроустановкам карьеров и приисков

- •Глава 12

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Рабочие режимы электроприводов экскаваторов

- •12.4. Системы электропривода

- •12.5. Электрооборудование экскаваторов переменного тока

- •12.6. Электрооборудование одноковшовых экскаваторов постоянного тока

- •12.7. Подвод энергии к одноковшовым экскаваторам

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Рабочие режимы электроприводов и способы питания многоковшовых экскаваторов

- •13.3. Требования, предъявляемые к электроприводам и электрооборудованию многоковшовых экскаваторов

- •13.4. Электрооборудование многоковшовых экскаваторов

- •13.5. Перспективы развития электроприводов и электрооборудования

- •Глава 14

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Режимы работы и требования, предъявляемые к электроприводу и схемам управления

- •15.3. Способы питания и схемы управления электроприводами

- •15.4. Перспективы развития электропривода, электрооборудования и схем управления конвейерными установками

- •Глава 16

- •16.1. Общие сведения

- •16.3. Электропривод и схемы управления электроприводами

- •16.5. Перспективы развития электропривода и

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Требования, предъявляемые к электроприводу и электрооборудованию электровозов

- •17.3. Пуск, регулирование скорости и торможение тяговых двигателей

- •17.4. Способы питания и электрооборудование карьерных электровозов

- •17.5. Перспективы развития электрооборудования электровозного транспорта

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 20

- •20.1. Общие сведения

- •20.2. Электропривод и электрооборудование водоотливных установок

- •20.3. Электропривод и электрооборудование компрессорных и вентиляторных установок

- •20.4. Электропривод и электрооборудование подъемных установок

- •20.5. Электропривод и электрооборудование вспомогательных установок

- •Глава 21

- •21.1. Основные световые величины и единицы их измерения

- •21.2. Электрические источники света

- •21.3. Осветительные приборы

- •21.4. Системы электрического освещения

- •21.5. Расчет электрического освещения

- •21.6. Схемы осветительных установок. Управление освещением

- •22.1. Общие сведения

- •22.2. Схемы распределения электрической энергии на карьерах и их выбор

- •22.3. Распределение электрической энергии на дражных полигонах и при гидромеханических способах разработки

- •Глава 23

- •23.1. Общие сведения

- •23.2. Графики электрических нагрузок

- •23.3. Методы определения расчетных электрических нагрузок

- •23.4. Определение мощности и числа трансформаторов карьерных подстанций

- •Глава 24

- •24.1. Общие сведения, виды коротких замыканий

- •24.2. Процесс протекания короткого замыкания

- •24.3. Расчет токов короткого замыкания

- •24.4. Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания

- •24.5. Расчет тока короткого замыкания в сети

- •25.1. Силовые трансформаторы

- •25.2. Выключатели на напряжение свыше 1000 в

- •25.3. Воздушные разъединители

- •25.4. Приводы выключателей и разъединителей

- •25.5. Отделители и короткозамыкатели

- •25.6. Шины и изоляторы

- •25.8. Реакторы

- •25.9. Плавкие предохранители на напряжение свыше 1000 в

- •25.10. Выбор электрооборудования подстанций

- •Глава 26

- •26.1. Общие сведения

- •26.2. Схемы и устройство главных понизительных подстанций

- •26.3. Карьерные распределительные пункты

- •26.4. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции

- •26.5. Приключательные пункты

- •Глава 27

- •27.1. Общие сведения

- •27.2. Провода и кабели, применяемые для электрических сетей карьеров и приисков

- •27.3. Конструктивное выполнение воздушных и кабельных электрических сетей

- •27.4. Выбор сечения проводов и кабелей

- •Глава 28

- •28.2. Тяговые подстанции карьеров

- •28.3. Устройство контактной сети

- •28.4. Определение мощности тяговых подстанций

- •28.5. Расчет контактной сети

- •Глава 29

- •29.1. Основные сведения

- •29.2. Максимальная токовая защита электрических сетей

- •29.3. Защита силовых трансформаторов

- •29.4. Защита электрических двигателей

- •29.5. Защита от однофазных замыканий на землю

- •29.6. Регулирование напряжения в распределительных сетях

- •29.7. Основные сведения об автоматизации систем электроснабжения

- •29.8. Перенапряжения и защита от них

- •30.3. Способы защиты от поражения электрическим током

- •30.5. Устройство защитных заземлений

- •30.7. Эксплуатация и контроль заземляющих устройств

- •31.1. Общие сведения

- •31.2. Коэффициент мощности и степень компенсации реактивной мощности

- •31.3. Основные способы повышения коэффициента мощности

- •31.4. Тарификация электроэнергии

- •31.5. Удельный расход электроэнергии

- •31.6. Электровооруженность труда.

- •31.7. Основные сведения по безопасному обслуживанию электроустановок

- •31.8. Защитные средства и правила пользования ими

20.3. Электропривод и электрооборудование компрессорных и вентиляторных установок

Режим работы компрессора — длительный, с постоянной нагрузкой. Компрессоры обычно пускаются в ход вхолостую, что достигается отжатием всасывающих клапанов или открытием выхлопной задвижки, поэтому пусковой момент небольшой.

Для привода стационарных компрессоров применяют синхронные и асинхронные (с фазным ротором) двигатели, а для передвижных компрессоров небольшой производительности, при мощности менее 100 кВт — асинхронные двигатели с коротко-замкнутым ротором.

Управление двигателями компрессоров осуществляется с помощью магнитных пускателей, контакторов, автоматов, комплектной аппаратуры РВН-6, ВЯП-6 и др.

В настоящее время для управления стационарными компрессорными установками с любым количеством компрессоров производительностью от 10 до 100 м3/мин применяются типовые комплектные устройства автоматического управления.

Автоматическое управление компрессорными установками осуществляется с помощью станций и пультов управления, на которых монтируется аппаратура управления электродвигателями и контроля необходимых параметров в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах управления.

Стационарные вентиляторные установки монтируются на поверхности шахты в машинных зданиях. Это позволяет применять двигатели открытого исполнения.

Режим работы вентиляторов — длительный, с постоянной мощностью на валу и редкими пусками и остановками.

Для привода вентиляторов в зависимости от потребной мощности применяют электродвигатели следующих типов: асинхронные (низковольтные и высоковольтные) с короткозамкнутым и с фазным ротором и синхронные высоковольтные.

Для управления двигателем вентилятора применяются магнитные пускатели и контакторы, реле защиты и управления, высоковольтные распределительные устройства ЯКНО-6, РВНО-6, ВЯП-6 и КРУ-Ю.

Шахтные вентиляторные установки, как правило, имеют дистанционно-автоматическое управление.

В настоящее время разработаны и выпускаются промышленностью комплекты аппаратуры для действующих вентиляторных установок с осевыми и центробежными вентиляторами, для реверсивных осевых вентиляторов типа ВОКР и для вновь строящихся вентиляторных установок.

20.4. Электропривод и электрооборудование подъемных установок

Режим работы электродвигателя подъемной машины — повторно-кратковременный, с меняющимися вращающим моментом и скоростью вращения, с частыми пусками, остановками и реверсированием.

Для подъемных машин применяют электропривод переменного тока с трехфазными асинхронными двигателями с фазным ротором, электропривод постоянного тока по системе генератор—двигатель (Г—Д) и тиристорный преобразователь—двигатель (ТП—Д). Наибольшее распространение имеет электропривод переменного тока в силу ряда преимуществ по сравнению с приводом постоянного тока (простота конструкции двигателя, меньшее количество электрических машин, относительно высокий к. п. д., возможность размещения на меньшей площади и т. д.).

Привод постоянного тока применяется для подъемных машин с двигателями большой мощности (свыше 1000 кВт) или при больших (свыше 10 м/с) скоростях подъема (безредуктор-ный привод).

Для управления двигателем подъемной машины помимо обычной аппаратуры управления (магнитных контакторов), реле управления и защиты, контроллеров, командоконтроллеров и т. п. применяют воздушные реверсоры, ограничители скорости, реостаты и другую специальную аппаратуру управления, контроля и защиты.

Станции и пульты управления выпускаются заводами в смонтированном виде, поэтому на месте монтажа их только устанавливают и присоединяют к соответствующим зажимам жилы подходящих и отходящих кабелей.

Управление подъемными машинами может быть ручное, полуавтоматическое, автоматическое и дистанционное.

При ручном управлении заданная диаграмма скорости выполняется полностью машинистом с помощью контроллера, производящего переключения в силовых цепях двигателя. При полуавтоматическом управлении машинист оттормаживает машину и при помощи аппарата управления дает импульс на включение подъемного двигателя. Заданный режим пуска выполняется автоматически специальной релейно-контакторной аппаратурой.

При автоматическом управлении выполнение заданного режима работы обеспечивается системой автоматического управления. В некоторых случаях применяется дистанционное управление подъемной машиной с приемной площадки или из клети (при спуске и подъеме людей).

Наиболее важной частью системы автоматического управления является система автоматического регулирования скорости движения подъемной машиной в соответствии с заданной диаграммой скорости, рабочий цикл подъема состоит из трех основных периодов: разгона машины, движения с равномерной скоростью и замедления машины.

В период разгона не требуется большой точности в отношении величины пройденного пути подъемным сосудом и времени разгона. Поэтому период разгона легко автоматизируется с помощью обычной релейно-контакторной системы в функции времени с дополнительной корректировкой по току.

В период равномерного хода машины регулирование не требуется, так как асинхронный двигатель работает в этот период на естественной характеристике, обладающей достаточной жесткостью, и отклонение действительной скорости от заданной практически незначительно при изменении нагрузки на валу двигателя в широких пределах.

В период же замедления машины необходимо выдерживать замедление в допустимых пределах (особенно для клетевых подъемов) и независимо от величины поднимаемого груза обеспечить остановку подъемного сосуда у приемной площадки с достаточной точностью (для скиповых подъемов ±100 мм, для клетевых— ±25 мм).

Поэтому для точного выполнения диаграммы скорости в период замедления применяются специальные системы автоматического регулирования, за которыми для подъемных установок закрепилось название — регуляторы хода. В отличие от ограничителя скорости, который при недопустимом отклонении действительной скорости от заданной отключает машину и включает аварийный тормоз, регулятор хода контролирует действительную скорость подъема, сравнивает ее с заданной и автоматически регулирует скорость, не останавливая машины.

В настоящее время наибольшее распространение получили электрические регуляторы хода, воздействующие на электрические средства динамического торможения подъемного двигателя.

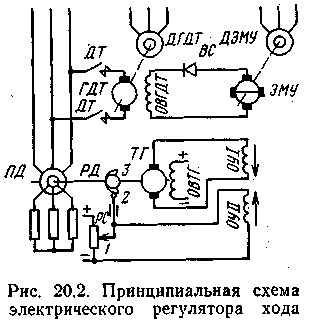

На рис. 20.2 приведена принципиальная схема электрического регулятора хода.

В регуляторе хода элементом, контролирующим действительную скорость, является тахогенератор ТГ, приводимый во вращение от вала подъемного двигателя ПД. Элементом, контролирующим заданную скорость в зависимости от пройденного сосудом пути, является потенциометр PC. Положение движка / потенциометра PC определяется профилем кулака 2, установленного на диске 3 указателя глубины. Напряжения, снимаемые с тахогенератора ТГ и потенциометра PC, соответственно подаются на обмотки ОУ1 и ОУП электромашинного усилителя ЭМУ. Фактическая и заданная скорости сравниваются между собой в виде магнитных потоков обмоток управления ОУ1 и ОУП.

Магнитные потоки, создаваемые обмотками управления, направлены навстречу друг другу. При равенстве фактической и заданной скоростей результирующий магнитный поток обмоток равен нулю и, следовательно, напряжение и ток на выходе ЭМУ также равны нулю.

Если фактическая скорость будет выше заданной, то на выходе ЭМУ появится напряжение и по обмотке возбуждения генератора динамического торможения ОВГДТ потечет ток.

В результате в обмотке статора подъемного двигателя будет протекать постоянный ток, пропорциональный отклонению фактической скорости от заданной, и создается тормозной момент, снижающий скорость движения подъемной машины и уменьшающий тем самым величину отклонения скорости.

Для исключения возможности торможения машины в случае, когда фактическая скорость оказывается меньше заданной, в цепи обмотки возбуждения генератора динамического торможения предусматривается вентиль ВС, пропускающий ток только в направлении, соответствующем превышению фактической скорости над заданной.