- •Вопрос №1

- •Вопрос №2.

- •Вопрос № 3.

- •15. Связь к и Vλ и их определние

- •16. Световые величины

- •17. Различие светового и энергетического потоков в диапазоне 400-700 нм.

- •Вопрос №4.

- •18.Фотоактиничный поток. 19. Общие сведения об эффективном потоке. 20. Монохроматический и интегральный потоки. 21. Актиничность

- •18. Фотоактиничный поток.

- •19. Общие сведения об эффективном потоке.

- •20. Монохроматический и интегральный потоки.

- •21. Актиничность

- •Вопрос №5.

- •Вопрос № 6.

- •27. Источники света. 28. Их спектральная характеристика. 29. Классификация источников света по типу излучения. 30. Формулы Планка и Вина.

- •31. Их применимость. 32. Методы определения спектральных характеристик не тепловых источников света.

- •29. Классификация источников света по типу излучения.

- •30. Формулы Планка и Вина.

- •Вопрос №7.

- •35. Классификация по геометрическим величинам: точечный и протяженный источники света, фотометрическое тело.

- •Вопрос №8.

- •36.Преобразование излучений оптическими средами.

- •37. Понятие оптической среды. 38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.39.

- •37. Понятие оптической среды.

- •38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.

- •40 Классификация:

- •43. Эффективная плотность.

- •Вопрос №9

- •44. Закон Бугера - Ламберта- Бера.

- •45. Величины, связываемые законом.

- •46. Смысл показателей χ ,к.

- •47. Аддитивность оптических плотностей.

- •49. Закон Ламберта.

- •50. Индикатрисы светорассеяния, мутность сред.

- •2. Мутность сред.

- •Вопрос № 10.

- •54 Порог различения

- •55. Метод измерения светлоты в порогах

- •Вопрос № 11

- •Вопрос №12.

- •69.Элементарные слои фотоматериала.

- •Вопрос №13.

- •Вопрос № 14

- •76. «Привязка» характеристической кривой.

- •77. Связь расположения осей с константой клина.

- •78. Нахождение сенситометрических величин с использованием бланка.

- •Вопрос № 15

- •Вопрос № 16.

- •Вопрос №17.

- •83. Образование скрытого изображения

- •84. Две стадии процесса

- •Вопрос 18 Вопрос № 19.

- •Вопрос № 20.

- •91. Составные части проявителя. 92. Проявляющие вещества. 93. Активные группы. 94. Ускоряющие вещества. 95. Диссоциация и активная форма проявляющих веществ. 96. Консервирующие вещества.

- •97. Противовуалирующие вещества.

- •Вопрос № 21.

- •98. Кинетика проявления. 99. Определения термина. 100. Кривые кинетики и их построение. 101. Влияние состава проявителя.

- •Вопрос № 23.

- •22.2. Назначение сенситометрического экспонирования.

- •22.3. Принцип устройства сенситометра.

- •Вопрос № 24.

- •23.5. Классификация материалов по их спектральной чувствительности.

- •Вопрос № 25.

- •24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии.

- •24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии.

- •Вопрос № 26

- •25.1 Градационные характеристики объекта и изображения.

- •25.2 Определение термина «градация».

- •25.3 Логарифмические характеристики общего контраста.

- •25.4 Градационные кривые.

- •Вопрос № 27 ( вроде как не нужен)

- •26.1 Градационные графики негативного и позитивного процессов.

- •Вопрос № 30

- •27. 5. Методы получения резольвометрической кривой.

47. Аддитивность оптических плотностей.

Если

в материале имеется несколько (например,

три) светопоглощающих вещества с

концентрациями

![]() и

удельными показателями поглощения

и

удельными показателями поглощения

![]() ,

то для расчетов можно использовать

выражения

,

то для расчетов можно использовать

выражения

![]() -

закон Бугера- Ламберта- Бэра

-

закон Бугера- Ламберта- Бэра

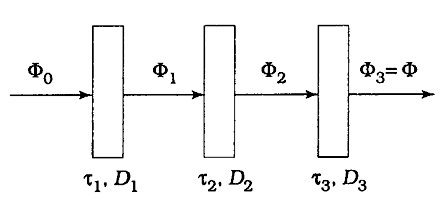

ЕСЛИ материал слоистый и слои различаются по всем параметрам ( , С,l ), то для него справедливо выражение

![]()

((1.3.17)-( 1.3.19)) справедливы для двух случаев: а) любая среда в сочетании с монохроматическим излучением, б) любое видимое излучение в сочетании с нейтрально-серой средой.

Из

выражения

![]() следует

аддитивность оптических плотностей:

при сложении оптических сред их оптические

плотности складываются см. рис.:

следует

аддитивность оптических плотностей:

при сложении оптических сред их оптические

плотности складываются см. рис.:

![]()

Перейдя

от "Ф/Ф0" к "![]() ",

можно записать:

",

можно записать:

![]() .Отсюда

.Отсюда

![]() т.е.

при сложении оптических сред их

коэффициенты пропускания перемножаются.

т.е.

при сложении оптических сред их

коэффициенты пропускания перемножаются.

49. Закон Ламберта.

Это закон, связывающий поглощение монохроматического излучения гомогенной средой с толщиной слоя этой среды. Ламберт предложил для закона математическое выражение:

где

-

поток монохроматического излучения,

падающий в виде пучка параллельных

лучей на слой гомогенной поглощающей

среды перпендикулярно ее поверхности;

-

поток излучения, прошедший через слой;

-

коэффициент поглощения, не зависящий

от мощности излучения, но зависящий от

природы вещества, составляющего слой,

и длины волны падающего излучения. Закон

был выведен для условия

![]() ,

Когда отсутствует отражение излучения

от поверхности слоя вещества.

,

Когда отсутствует отражение излучения

от поверхности слоя вещества.

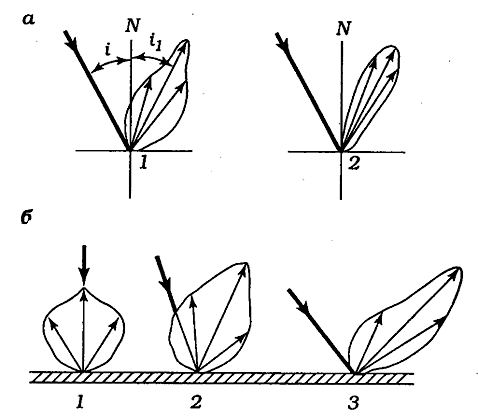

50. Индикатрисы светорассеяния, мутность сред.

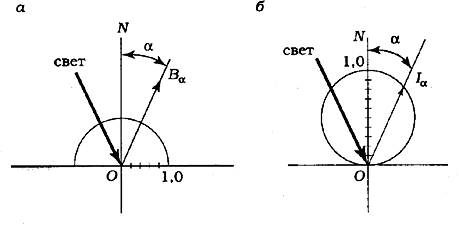

1. Отраженный и пропущенный средой свет распространяется в пространстве во всех направлениях. Такое явление называется диффузным рассеянием света.

И. Ламбертом было установлено, что, если

поверхность полностью рассеивает свет,

ее яркости во всех направлениях одинаковы

и не зависят от угла падения светового

пучка на поверхность, т.е. В(![]() )

= const, где В - яркость в направлении,

создающем с нормалью N угол

.

)

= const, где В - яркость в направлении,

создающем с нормалью N угол

.

При

В(

)

= const сила света, отражаемого поверхностью,

будет различной в разных направлениях.

Это видно из выражения, связывающего

яркость В с силой света I:

![]() ,

где dQ - площадь малого участка рассеивающей

поверхности. Для направления, совпадающего

с нормалью

,

где dQ - площадь малого участка рассеивающей

поверхности. Для направления, совпадающего

с нормалью

![]()

Заменив

![]() в

формуле для I через

в

формуле для I через

![]() ,

получим математическое выражение закона

Ламберта:

,

получим математическое выражение закона

Ламберта:

![]()

Распределение

яркости и силы света, отраженного от

малого участка рассеивающей поверхности,

можно выразить в виде векторных диаграмм

![]() ,

построенных в полярных координатах.

Огибающая этих векторов представляет

собой индикатрису рассеяния. Строятся

они в относительных величинах. На рис.

,

построенных в полярных координатах.

Огибающая этих векторов представляет

собой индикатрису рассеяния. Строятся

они в относительных величинах. На рис.

показаны индикатриса яркости (а) и индикатриса силы света (б) для идеального диффузора. Индикатриса яркости имеет форму половины окружности с центром в точке падения света О. Индикатриса силы света имеет форму окружности, касающейся поверхности в точке падения света О.

Большинство окружающих нас физических тел частично рассеивают свет. Поэтому их яркости в разных направлениях будут различными и форма индикатрисы будет зависеть от угла падения света на поверхность тела (рис.), б (i1 = 0, i2 > 0, i3 > i2)).