- •Введение

- •Понятие о биотехнологии

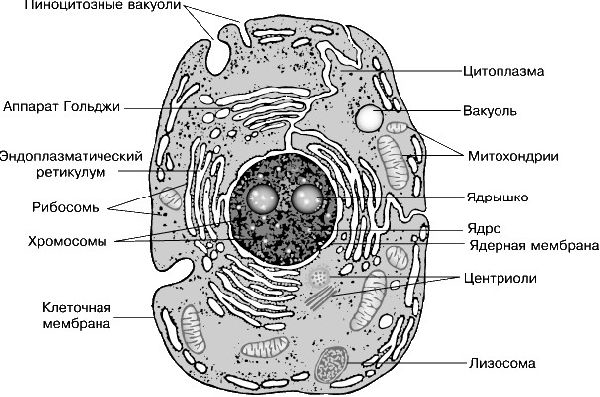

- •Строение животной клетки

- •Основыные понятия и этапы культивирования клеток

- •Рост клеток в культуре

- •Газовый состав ростовых сред

- •Получение и культивирование первичных культур клеток

- •Суспензионные культуры

- •Области применения культур клеток животных

- •Получение вирусных вакцин

- •Получение антител в культуре клеток

- •Получение инсектицидов в культуре клеток

- •Получение интерферонов в культуре клеток животных

- •Получение ферментов из клеток животных

- •Получение гормонов из клеток животных

- •Другие области применения культур.

- •Заключение

- •Список литературы

Строение животной клетки

Вакуоли. Они образуются из расширений эндоплазматической сети и пузырьков комплекса Гольджи. Служат накопительным пространством для промежуточных продуктов.

Комплекс Гольджи. Во многих клетках животных, например в нервных, он имеет форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В состав комплекса Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10); крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей. Все эти элементы составляют единый комплекс.

Комплекс Гольджи выполняет много важных функций. По каналам эндоплазматической сети к нему транспортируются продукты синтетической деятельности клетки - белки, углеводы и жиры. Все эти вещества сначала накапливаются, а затем в виде крупных и мелких пузырьков поступают в цитоплазму и либо используются в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности, либо выводятся из нее и используются в организме. Например, в клетках поджелудочной железы млекопитающих синтезируются пищеварительные ферменты, которые накапливаются в полостях органоида. Затем образуются пузырьки, наполненные ферментами. Они выводятся из клеток в проток поджелудочной железы, откуда перетекают в полость кишечника. Еще одна важная функция этого органоида заключается в том, что на его мембранах происходит синтез жиров и углеводов (полисахаридов), которые используются в клетке и которые входят в состав мембран. Благодаря деятельности комплекса Гольджи происходят обновление и рост плазматической мембраны.

Лизосомы. (от лиз и греч. soma — тело), структуры в клетках животных и растительных организмов, содержащие ферменты, способные расщеплять (т. е лизировать — отсюда и название) белки, полисахариды, пептиды, нуклеиновые кислоты.

Это очень пестрый класс пузырьков размером 0,1-0,4 мкм, ограниченных одиночной мембраной (толщиной около 7 нм), с разнородным содержимым внутри. Они образуются за счет активности эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи и в этом отношении напоминают секреторные вакуоли. Основная их роль — участие в процессах внутриклеточного расщепления как экзогенных, так и эндогенных биологических макромолекул. Характерной чертой лизосом является то, что они содержат около 40 гидролитических ферментов: протеиназы, нуклеазы, фосфатазы, гликозидазы и др., оптимум действия которых осуществляется при рН-5. В лизосомах кислое значение среды создается из-за наличия в их мембранах протоновой «помпы», потребляющей энергию АТФ. Кроме того, в мембраны лизосом встроены белки-переносчики для транспорта из лизосомы в цитоплазму продуктов гидролиза: мономеров расщепленных молекул — аминокислот, сахаров, нуклеотидов, липидов. Чтобы не переварить самих себя, мембранные элементы лизосом защищены олигосахаридами, мешающими гидролазам взаимодействовать с ними. Среди различных по морфологии лизосомных частиц выделяют четыре типа: первичные и вторичные лизосомы, цитолизосомы и остаточные тельца.

Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) - митохондрии (греч. «митос» - нить, «хондрион» - зерно, гранула).

Митохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее строение митохондрий изучено с помощью электронного микроскопа. Оболочка митохондрии состоит из двух мембран - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, она не образует никаких складок и выростов. Внутренняя мембрана, напротив, образует многочисленные складки, которые направлены в полость митохондрии. Складки внутренней мембраны называют кристами (лат. «криста» - гребень, вырост) Число крист неодинаково в митохондриях разных клеток. Их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен, причем особенно много крист в митохондриях активно функционирующих клеток, например мышечных.

Митохондрии называют «силовыми станциями» клеток» так как их основная функция - синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Эта кислота синтезируется в митохондриях клеток всех организмов и представляет собой универсальный источник энергии, необходимый для осуществления процессов жизнедеятельности клетки и целого организма.

Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке митохондрий.

Цитоплазматическая мембрана (плазмалемма, клеточная мембрана), поверхностная, периферическая структура, окружающая протоплазму животных клеток. Служит не только механическим барьером, но, главное, ограничивает свободный двусторонний поток в клетку и из нее низко- и высокомолекулярных веществ. Более того, плазмалемма выступает как структура, «узнающая» различные химические вещества и регулирующая избирательный транспорт этих веществ в клетку. Как и другие мембраны клетки, она возникает и обновляется за счет синтетической активности эндоплазматического ретикулума и имеет сходное с ними строение.

Центриоли - одна, две или иногда большее количество мелких гранул, входящих в состав клеточного центра. Центриоли либо непосредственно расположены в цитоплазме, либо лежат в центре сферического слоя цитоплазмы, который называется центросомой или центросферой. Центриоли это плотные тельца. Центриоли имеют относительно постоянное место расположения в клетке: они занимают геометрический центр ее, но иногда в процессе развития могут перемещаться ближе к периферическим участкам. У многих видов простейших и в половых клетках некоторых многоклеточных организмов центриоли расположены не в цитоплазме, а в ядре, под его оболочкой. Клеточный центр играет важную роль в процессах деления клетки. Известно, что в центриолях содержатся углеводы, белки и совсем незначительное количество липидов, а также очень немного РНК и ДНК. В объяснении процессов репродукции центриолей до сих пор имеется много дискуссионных вопросов, но сейчас уже определенно показано, что репродукция этих структур происходит путем почкования. От уже имеющейся в клетке родительской центриоли начинает расти маленький зачаток, представляющий собой дочернюю центриоль. Зачаток увеличивается в размерах и, вырастая, превращается в точно такую же центриоль, как родительская. Затем эта дочерняя центриоль отделяется от родительской.

Цитоплазма, внеядерная часть протоплазмы клетки, то есть внутреннее содержимое клетки без ядра. Состоит из гиалоплазмы, в которой содержатся органоиды и др. включения. Термин «цитоплазма» предложен Э. Страсбургером (1882).

Эндоплазматическая сеть. Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых представляют собой мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. Эти каналы ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название эндоплазматической сети.

Эндоплазматическая сеть неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - гранулярная и гладкая. На мембранах каналов и полостей гранулярной сети располагается множество мелких округлых телец - рибосом, которые придают мембранам шероховатый вид. Мембраны гладкой эндоплазматической сети не несут рибосом на своей поверхности.

Ядро. Клеточное ядро содержит молекулы ДНК, на которых записана генетическая информация организма. В ядре происходит репликация — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые модификации (например, в процессе сплайсинга из молекул матричной РНК исключаются незначащие, бессмысленные участки), после чего выходят в цитоплазму.

КУЛЬТУРА ЖИВОТНЫХ КЛЕТОК

История развития метода культивирования клеток животных.

История развития метода культивирования клеток животных может быть разбита на несколько этапов: 1 - доказательство возможности роста и воспроизводства клеток в культуре после их выделения из тканей животных. Эти работы были проведены в начале XX века; 2 - разработка методов культивирования клеток животных и размножение вирусов в культуре клеток; 3 - на этом этапе началось массовое получение вирусов в культуре клеток для вакцинации, получение моноклональных антител и клеток, несущих рекомбинантные ДНК.

Для того чтобы показать возможность выращивания и размножения клеток в культуре необходимо было разработать теоретическую концепцию структурно-функциональной организации клеток и решить ряд практических задач: 1 - разработать методику получения клеток из тканей, не содержащих экзогенных (чужеродных, сопутствующих) клеток бактерий и грибов; 2 - разработать питательные среды, в которых выделенные из организма клетки могли бы продолжать расти и размножаться, т.е. в средах должны содержаться все необходимые для клетки питательные вещества и поддерживаться необходимые физико-химические условия; 3 - разработать методики наблюдения за клетками и контроля их динамики развития; 4 - разработать методики длительного культивирования клеток в асептических условиях.

Важную роль в формировании теоретических основ культивирования клеток имело и формирование концепции гомеостаза Клода Бернара (1813-1878). Суть этой концепции сводится к тому, что живые организмы способны сохранять свою внутреннюю среду постоянной, несмотря на изменения в окружающей среде. Эта концепция разрабатывалась для организма как единого целого, однако она распространяется и на уровень клетки.

Клетка как функциональная единица организма может быть выделена из ткани, способна поддерживать свое внутриклеточное состояние, может в определенных условиях поддерживать свою жизнедеятельность.

Решение задач по культивированию клеток вне организма на начальных этапах имело не столько практическое, сколько теоретическое значение.

Способность кусочков ткани сохранять свою жизнеспособность вне организма была впервые показана У Роуксом в 1885 г. Он продемонстрировал это на примере хорионаллантоисной оболочки куриного эмбриона. Несколько позже Лоеб (1897) показал, что клетки крови и соединительной ткани могут выживать в пробирках с сывороткой и плазмой крови, а Льюнгрем (1898) поддерживал эксплантаты кожи человека в жизнеспособном состоянии, и они сохраняли способность к реимплантации.

Важным этапом разработки методов культивирования клеток были работы Роукса по использованию метода «висячей капли», а Харрисон Р. наблюдал (в 1907 г.) рост нервных клеток в «висячей капле» и ему удалось определить скорость роста этих клеток, которая составляла 20 мкм за 25 мин.

Значительным этапом в развитии методов культивирования клеток явились работы Алексиса Карреля. Будучи хорошим хирургом, Каррель владел методами асептики, что и позволило ему добиться значительных результатов по культивированию клеток. Результаты своих исследований А.Каррель опубликовал под интригующим названием - культивирование «бессмертных» клеток. Культивирование клеток сердца курицы было начато 17 января 1912 г. и продолжалось 34 года. Процедура культивирования в лаборатории А.Карреля была очень сложной, и ее не смогли воспроизвести в других лабораториях. Для культивирования клеток использовалась модифицированная среда Рингера. Для выделения клеток был использован трипсин. Правда, трипсин начал широко использоваться только после того, когда Симмс и Стилман стали его использовать для пассирования клеток.

До 1961 на основании работ Карреля существовало мнение, что клетки, переведенные в культуру, имеют неограниченное время жизни. Но в 1961 г. Хейфлик и Мурхед выделили линию диплоидных фибробластов человека WJ-38, и показали, что для этих клеток характерен феномен старения. Время существования клеточной линии в культуре ограничено 50 пересадками, что приблизительно соответствует 50 удвоениям популяции. В то же время было показано, что клетки, выделенные из раковых опухолей или трансформированные в ходе культивирования, являются «бессмертными» (иммортальными). «Бессмертность» клеток в культуре коррелирует с гетероплоидностью, тогда как для клеток, стареющих в культуре, характерно сохранение диплоидного набора хромосом.