- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Эхинококкоз и альвеококкоз собак

Ц естодозы

собак и других плотоядных

животных вызываются

ленточными гельминтами семейства

Taeniidae,

подотряда Taeniata

Ленточные стадии цестод локализуются

в тонкой кишке дефинитивных хозяев,

личиночная (пузырчатая) стадия — в

паренхиматозных и реже других органах

промежуточных хозяев

естодозы

собак и других плотоядных

животных вызываются

ленточными гельминтами семейства

Taeniidae,

подотряда Taeniata

Ленточные стадии цестод локализуются

в тонкой кишке дефинитивных хозяев,

личиночная (пузырчатая) стадия — в

паренхиматозных и реже других органах

промежуточных хозяев

Возбудители. Echinococcus granulosus и Alveococcus miltiloculans — это мелкие цестоды длиной 2—6 мм, состоящие из 3—4 члеников. Сколексы вооружены двумя рядами крючьев. У эхинококку сов 36— 40, у альвеококкусов 28—32 крючка Матка эхинококкуса в зрелом членике имеет мешковидную форму, альвеококкуса — шарообразную Яйца обеих цестод тениидного типа, округлые, желтовато-серые, диаметром 0,030—0,036 мм (у эхинококкуса) У эхинококкуса насчитывается около 800 яиц, у альвеококкуса — в матке 300 410 яиц (рис 71).

Биология развития. Дефинитивные хозяева для эхинококкуса — в основном собаки, волки, шакалы, лисицы (факультативный хозяин). Однако для альвеококкуса песец является наиболее оптимальным (облигатным) хозяином. В отдельных случаях окончательным хозяином может быть кошка. Промежуточные хозяева для эхино-коккуса — крупный рогатый скот, овцы, верблюды, свиньи, лошади и дикие промысловые (лось, олень, косуля и др.).

Для альвеококкуса облигатные промежуточные хозяева — ондатра, домовая мышь, лемминг, суслик, хлопковая крыса, белка, заяц, бобер, нутрия (домашние животные являются факультативными хозяевами). Человек может заразиться и тем и другим, нередко со смертельным исходом. Рис 71 Е. granulosus

Промежуточные хозяева заражаются яйцами гельминтов перорально. Дефинитивные хозяева заражаются при поедании внутренних органов промежуточных хозяев, пораженных инвазионными пузырями эхинококку сов и альвеококкусов.

В дальнейшем в кишечнике собак и других плотоядных эхинококкусы половой зрелости достигают за 68—97 сут, а у старых собак этот срок увеличивается до 105 сут. Альвеококкусы в кишечнике песцов и собак развиваются за 32—35 сут. Продолжительность жизни гельминтов от 5 до 7 мес.

Эпизоотологические данные. Основным источником распространения эхинококкуса и альвеококкуса являются соответственно приотарные собаки и песцы, экстенсивность заражения которых доходит до 70 и 40 % [Республика Саха (Якутия)].

В эпизоотологии этих заболеваний большую роль играет и наличие определенных штаммов, приуроченных к отдельным регионам и видам животных. Так, при эхинококкозе установлены штаммы, передающиеся по схемам: собака — овца — собака (районы РФ с развитым овцеводством); собака — свинья — собака (Белоруссия); собака — лошадь — собака (Англия), а при альвеококкозе — песец — лемминг —- песец, собака — мышевидные грызуны — собака [Республика Саха (Якутия)].

Интенсивность инвазии эхинококкусами у собак нередко составляет свыше 100 тыс. экз., а альвеококкусами у песцов — от 124 до 96 747 экз. Яйца этих цестод довольно устойчивы к условиям внешней среды. Например, в условиях Чукотки при температуре от —20 до -30 °С яйца альвеококкуса сохраняют жизнеспособность в течение 61 сут, летом же при 16 и 28 °С они остаются жизнеспособными 42 сут. Заметную роль в распространении инвазии играют бродячие собаки, особенно молодые.

А львеококкоз

чаще регистрируется у охотничьих собак.

Люди чаще

заражаются при сборе ягод и грибов, во

время снятия шкур с песцов

и других диких плотоядных и при

употреблении воды из льда и снега.

львеококкоз

чаще регистрируется у охотничьих собак.

Люди чаще

заражаются при сборе ягод и грибов, во

время снятия шкур с песцов

и других диких плотоядных и при

употреблении воды из льда и снега.

В целом широкой циркуляции этих инвазий способствует отсутствие качественных организационных ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий в хозяйствах и учреждениях.

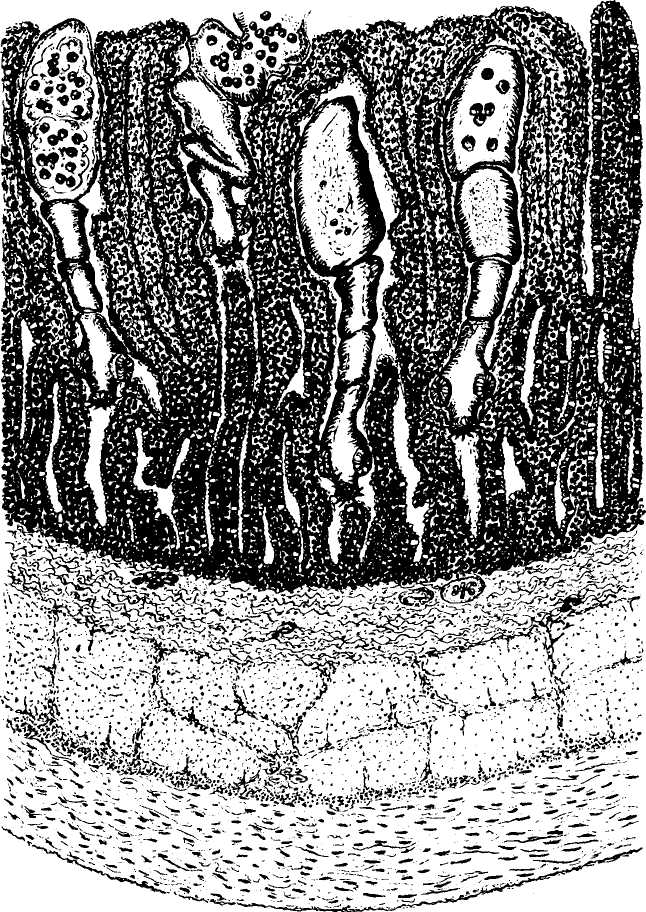

Рис. 73. Гистологический срез тощей кишки собаки с эхинококкусами

Патогенез и симптомы болезни. Патогенез при этих заболеваниях одинаков, а тяжесть процесса зависит от ИИ. Эхинококкусы в кишечнике внедряются глубоко между ворсинками слизистой и оказывают механическое воздействие на окружающую ткань, вызывая атрофические изменения (рис. 73). При высокой степени инвазии резко нарушается секреторно-моторная функция пищеварительного канала. В результате ухудшается и извращается аппетит, наблюдаются поносы, запоры и исхудание. Нередко в области ануса появляется зуд. Охотничьи собаки быстро устают, теряют след. В крови больных животных уменьшается число эритроцитов, снижается содержание гемоглобина, появляются лейкоцитоз и эозинофилия.

Патологоанатомические изменения. Не изучены.

Диагностика. Прижизненный диагноз ставят путем исследования фекалий по методу Фюллеборна, где обнаруживают яйца тениид-ного типа. Для дифференциации проводят гельминтоскопию и по строению зрелых члеников устанавливают видовую принадлежность цестод. Посмертный диагноз ставят по нахождению в тонкой кишке цестод. Для этого содержимое кишечника исследуют методом последовательных смывов, осадок изучают под бинокулярной лупой или под малым увеличением микроскопа. Слизистую кишечника изучают под лупой.

Лечение. Для лечения эхинококкоза пригодны не все антгель-минтики, обычно рекомендуемые против цестод плотоядных.

Празиквантел (дронцит) и азинокс применяют с кормом одноразово перорально без соблюдения голодной диеты в дозе 5 мг/кг.

Азинпрол (10%-ная силиконовая суспензия азинокса) назначают подкожно из расчета 20 мг/кг (по ДВ) или 0,2 мл/кг с одновременным введением отвердителя (до 5 % на вводимый объем). Ее вводят в залопаточную область с соблюдением правил асептики, где образуется «депо» 10%-ного силиконового имплантанта, из которого азинокс выделяется постепенно в течение 6 мес. Цестекс (епсипран-тел) выпускают в виде таблеток по 100 мг ДВ. Доза для собак 2,5 мг/кг, для кошек 1,25 мг/кг с кормом однократно.

Лопатол задают с кормом в дозе 200 мг/кг однократно. Бромистоводородный ареколин дают из расчета 4,0 мг/кг однократно с болтушкой, молоком, мясным фаршем после 12—14 ч голодной диеты.

Для скорейшего освобождения содержимого кишечника применяют 0,04%-ный раствор карбохолина (0,04 г карбохолина в 100 мл воды) подкожно. Собакам массой 5—10 кг вводят 0,6—0,8 мл; 11— 20 кг — 0,9—1,5; 21—30 кг — 1,6—2,0 мл раствора. Через 2 ч после введения карбохолина можно применять ареколин. Лисицам и песцам ареколин дают индивидуально в дозе 0,01—0,06 г/кг однократно в смеси с мясным фаршем после 12—14 ч голодной диеты.

Фенасал дают в дозе 0,25 г/кг с кормом однократно. Бунамидин гидрохлорид применяют в чистом виде, выпускают в виде порошка й таблеток. Доза для собак и кошек 25—50 мг/кг (по ДВ) с мясным фаршем двукратно с интервалом в 4 дня. Препарат растворяется в горячей воде. Фебантел (ринтал) назначают внутрь в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела или по 0,01 г/кг (по ДВ) три дня подряд с кормом или в виде суспензии.

Профилактика и меры борьбы. Для ликвидации и профилактики эхинококкоза и альвеококкоза плотоядных проводят комплекс мероприятий. В этой связи важное мероприятие — разумное уменьшение численности хозяйственно полезных и служебных собак. Животных паспортизируют, проводят плановые диагностические исследования и дегельминтизацию собак и кошек ежеквартально или чаще по необходимости. По инструкции при обнаружении у собаки эхинококкусов она подлежит уничтожению под контролем ветеринарного работника. В животноводческих хозяйствах обязательно оборудуют типовые скотомогильники для утилизации трупов и пораженных органов.

Шкуры собак и пушных зверей снимают в отведенных и специально оборудованных для этого местах в спецодежде с соблюдением мер предосторожности. После снятия шкур пол дезинфицируют 10%-ным раствором хлорной извести, фекалии уничтожают путем закапывания в землю на большую глубину, или обливают кипятком, или сжигают. Все это необходимо учитывать, потому что при исследовании 1322 проб шкур плотоядных животных, волосяного покрова собак, рук работников, связанных с работой с животными и со шкурами, онкосферы тениид соответственно обнаружены в следующих случаях: 241 (33,2±1,75 %), 121 (27,6±2,14 %) и 22 (13,92±2,75 %).

На зверофермах организуют борьбу с грызунами. В неблагополучных районах ягоды, фрукты, грибы, а также зелень промывают чистой водой и употребляют в пищу после обработки горячей водой или варки.