- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Цестодозы

Возбудители рассматриваемых цестодозов собак и других плотоядных животных относятся к отрядам Cyclophyllidea — цепни, Pse-udophyllidea — лентецы, подотряду Hymenolepidata.

Широко представлены цепни семейства Taeniidae. Так, у собак зарегистрировано 26 тениид, а у лисиц — 14. Указанное число цестод для собак может быть неокончательным, так как только из рода Multiceps до сих пор остается много цестод с неизвестным Дефинитивным хозяином.

Биология и патогенное значение многих цестод, а также эпизоотология заболеваний еще недостаточно изучены, хотя все сведения имеют определенное теоретическое и практическое значение.

Дифиллоботриозы плотоядных животных

Дифиллоботриоз плотоядных вызывается несколькими видами цестод семейства Diphyllobothriidae, подотряда Pseudophyllideae. Нередко возбудителем дифиллоботриозов заражается и человек.

Все виды дифиллоботриид локализуются в тонких кишках. Личинки — плероцеркоиды — паразитируют в самых разных органах и тканях дополнительных хозяев.

Возбудители. Diphyllobothrium latum — широкий лентец, у собак достигает в длину 10 м при ширине 1,5 см. У пушных зверей его длина в среднем составляет 1,5 м. Сколекс сдавлен с боков, имеет две глубокие ботрии — щели. Членики короткие, но широкие, на их боковых полях расположено 700—800 семенников в виде точек. Три половых отверстия (мужское, вагина, матка) открываются по средней линии на вентральной поверхности. Яичник по форме напоминает крылья бабочки и находится позади матки. Яйца овальные, серые, трематодного типа, с крышечкой на одном полюсе Размеры (0,063.. .0,073)х (0,042.. .0,052) мм.

D. minus — лентец малый, коричневого цвета, длиной до 26 см, шириной до 11 мм. Щели от сколекса переходят в виде узких полос на членики в области шейки. Широкие задние края члеников напоминают зубчатую пилу.

D. strictum — лентец узкий, достигает в длину 47 см и в ширину 4 мм. Зрелые членики довольно удлиненные.

D. tungussicum — лентец тунгусский, длиной до 63 см, шириной 3,6 мм. Характеризуется довольно короткими члениками. Яйца напоминают грецкий орех, с неровной поверхностью, сетчатые.

Биология развития. Все лентецы — биогельминты. В развитии лентеца широко участвуют три вида хозяев. Дефинитивные хозяева — собака, кошка, лисица, песец, куница, человек. Реже может заразиться и свинья. Промежуточные хозяева — рачки-циклопы (Cyclops strenuus и др.). Дополнительные хозяева представлены видами пресноводных рыб (окунь, ерш, форель, налим, щука, хариус, сиг, судак, бычок и др.).

И з

яиц, выделенных наружу, в воде развивается

корацидий за 20—25 сут. Корацидий имеет

округлую форму, покрыт ресничками и

снабжен тремя парами крючков. Вышедшие

из яиц корацидий активно плавают в воде

и заглатываются рачками. В рачках

формируется

первая личиночная стадия паразита —

процеркоид (за 14—20 сут).

Затем рачки и диаптомусы поедаются

рыбами, из кишечника рыб процеркоиды

проникают в их мышцы, икру, печень,

подкожную

клетчатку, где превращаются в плероцеркоида

(инвазионную личинку)

длиной 6—10 мм.

з

яиц, выделенных наружу, в воде развивается

корацидий за 20—25 сут. Корацидий имеет

округлую форму, покрыт ресничками и

снабжен тремя парами крючков. Вышедшие

из яиц корацидий активно плавают в воде

и заглатываются рачками. В рачках

формируется

первая личиночная стадия паразита —

процеркоид (за 14—20 сут).

Затем рачки и диаптомусы поедаются

рыбами, из кишечника рыб процеркоиды

проникают в их мышцы, икру, печень,

подкожную

клетчатку, где превращаются в плероцеркоида

(инвазионную личинку)

длиной 6—10 мм.

Дефинитивные хозяева заражаются возбудителем при поедании инвазированной плероцеркоидами рыбы. В кишечнике собак широкий лентец достигает половой зрелости за 13—23 сут, лисиц — 16—36, песцов — 21—26, человека — 60 сут. Продолжительность жизни гельминта у человека составляет до 29 лет, собак — 394 сут, песцов — 389, лисиц — 112, кошек — 21—27 сут (рис. 67).

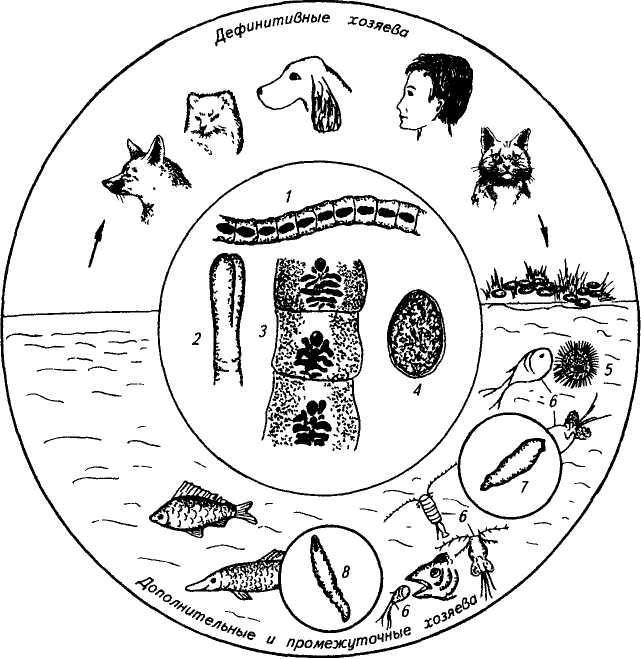

Рис 67 Биология развития D latum

1 — общий вид члеников цестоды, 2 — сколекс (ботрии с двумя щелями), 3 — зрелые членики, 4 — яйцо трематодного типа, 5 — корацидий, 6 — циклопы, 7 — процеркоид, S — плероцеркоид

Эпизоотологические данные. Очаги широкого лентеца встречаются во Франции, Швейцарии, Италии, Финляндии, Японии, Румынии, Африке, Северной Америке. На территории РФ и СНГ эти Цестоды преимущественно распространены на севере по крупным водным артериям и водоемам. Неблагополучны районы Карелии, Балтии, тундры, в азиатской части — бассейны рек Таза, Енисея, Лены, Индигирки, Оби, Амура. Нередко встречается на Сахалине, Таймырском полуострове, в Тюмени, Астрахани.

У хищных рыб — резервуарных хозяев ЭИ плероцеркоидами достигает высокой степени и нередко составляет 100 % при ИИ до 650 личинок. Доказана возможность заражения лягушек, ящериц и других холоднокровных процеркоидами. Они локализуются в самых различных органах. Иногда источником распространения инвазии является человек. Известны случаи обнаружения у человека 100 экз. и более лентецов широкого и 477 экз. лентецов тунгусского.

Патогенез и симптомы болезни. Лентецы — крупные гельминты, поэтому при значительной инвазии они оказывают механическое воздействие на стенки тонкой кишки, может возникнуть непроходимость кишечника. Ботриями они ущемляют слизистую оболочку, вызывая катаральное воспаление. Продукты метаболизма служат мощным источником антигена, возникает аллергическая реакция. Существенно изменяется состав кишечной микрофлоры, нарушается секреция пищеварительного процесса, создается дисбакте-риоз.

Возникает гиповитаминоз В12, развивается анемия. У собак и зверей отмечают извращение аппетита, одни животные сильно угнетены, другие — возбуждены. Расстраивается функция пищеварительного канала, отмечают поносы и запоры. Как правило, устанавливают эритропению, снижение уровня гемоглобина, лейкоцитоз или лейкопению, эозинофилию, увеличение юных форм нейтрофи-лов. Щенки и молодые животные отстают в росте и развитии, у пушных зверей ухудшается качество пушнины.

Патологоанатомические изменения. Не изучены. Диагностика. Прижизненный диагноз ставят на основании обнаружения яиц дифиллоботриид методом флотации. С этой целью используют насыщенный раствор гипосульфита (64 %). Проводят гельминтоскопию фекалий, где находят членики или обрывки стробилы гельминтов. При необходимости вскрывают пищеварительный канал павших животных. Подвергают диагностическим исследованиям речных рыб, осматривают брюшную полость, икру, поверхность кишечника, желудок, печень.

Плероцеркоиды светло-серые, около 6—10 мм в длину, могут свободно встречаться на поверхности указанных органов или в виде цисты на икре или мышцах. Личинки проявляют заметную активность в теплом физиологическом растворе (28—30 °С).

Лечение. Для дегельминтизации собак, кошек и других плотоядных применяют бромистоводородный ареколин, фенасал, бунамидин гидрохлорид, филиксан, лопатол, празиквантел (дронцит), фебантел и др.

Бромистоводородный ареколин дают собакам из расчета 4,0 мг/кг с молоком или мясным фаршем после 12—14 ч голодной диеты. Лисицам и песцам препарат дают в дозе 0,01—0,06 г/кг так же, как и собакам. Фенасал и его препаративные формы (фенали-дон, фенапэг) назначают в дозе 150—250 мг/кг с кормом. Бунамидин собакам дают с мясным фаршем в дозе 50 мг/кг двукратно с интервалом 4 дня. Филиксан показан в дозе 400 мг/кг собакам массой до 15 кг и 200—300 мг/кг более крупным двукратно с интервалом 10 сут. Лопатол дают внутрь в дозе 100 мг/кг с кормом. Празиквантел (дронцит) назначают всем плотоядным животным с кормом в дозе 5 мг/кг. Фебантел можно давать в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела или 10 мг/кг (по ДВ) 3 дня подряд с кормом. Его можно использовать в виде суспензии на воде. Дронталь плюс назначают собакам через рот — 1 таблетка на 10 кг.

Профилактика и меры борьбы. В распространении данной инвазии большое значение имеют человек и пушные звери. Поэтому строить зверофермы и туалеты вблизи рек и водоемов не рекомендуется.

Фекалии зверей необходимо собирать в плотные ящики и вывозить в навозохранилище для обезвреживания. Собакам, кошкам и пушным животным запрещено скармливать зараженную плероцер-коидами рыбу в сыром виде. Для ее обезвреживания применяют физические и химические способы: замораживание при —15 °С (в один слой) не менее суток, вакуумную сушку рыбного фарша, вяление и варку. Рыбный фарш можно консервировать 1—2%-ными растворами муравьиной, соляной или сорбиновой кислоты от 6 ч до 5 сут, 2%-ным раствором формалина в течение 12 сут, 2%-ным раствором пиросульфита натрия в течение 5 сут. Засолка рыбы рассолом крепостью 24° по Боме убивает личинки за 7—-8 сут.

Сильно зараженную рыбу следует направить на техническую утилизацию. В икре гибель плероцеркоидов наступает при 3%-ном посоле (3 г соли на 100 г икры) только через 2 сут, при 5%-ном — через 30 мин. При замораживании щуки массой около 2 кг при —18 °С личинки погибают только через 4 сут.