- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Макраканторинхоз свиней

Заболевание свиней, вызываемое скребнями семейства Oliga-canthorhychidae. Локализация — тонкая кишка.

Возбудитель. Скребень-великан Macracanthorhynchus hirudina-ceus молочно-белого или розового цвета. Тело несколько сплющено в дорсовентральном направлении, спереди утолщено, сзади сужено. Самцы длиной 7—15 см, самки 65—68 см. Булавовидный хоботок снабжен 36 крючьями, расположенными в 12 продольных рядов. Яйца овальные, покрыты толстой темно-коричневой оболочкой с вдавливаниями, размерами (0,08...0,1)х(0,05...0,056) мм. При выделении с фекалиями яйца содержат сформированный зародыш (акантор).

Биология развития. Скребень-великан — биогельминт. Дефинитивные хозяева — свинья, кабан, гривистая свинья. Самка паразита в кишечнике хозяина ежесуточно выделяет огромное количество яиц — до 500 тыс., которые при выходе с фекалиями наружу поедаются промежуточными хозяевами (личинки майских жуков, бронзовок, жужелицы, жуков-носорогов, навозников). В кишечнике личинок жуков из яйца скребня выходит эмбриональная личинка — акантор, которая развивается до инвазионной личинки — акантеллы. Акантеллы белого цвета, длиной 3,6—4,4 мм и шириной 1,5— 1,8 мм. Если личинки жуков заражаются до конца июня, то развитие акантеллы продолжается 3,5—4 мес, если же заражение произошло в июле и позже, то акантелла развивается 12—13 мес. Акантеллы в теле промежуточного хозяина могут жить до 3 лет, находясь во всех фазах развития: личинка, куколка и взрослая особь. Свиньи и другие животные заражаются при поедании жуков и их личинок, инва-зированных акантеллами. В кишечнике свиньи акантеллы освобождаются от цисты, внедряются хоботком в толщу слизистой и вырастают в половозрелых самцов и самок через 2,5—4 мес. Продолжительность жизни скребней составляет около 23 мес (рис. 59).

Эпизоотологические данные. Кроме свиней возбудителем макра-канторинхоза заражаются бурундуки, белки, американский водяной крот. Случайно могут заболеть собаки, ондатры, коровы и реже — обезьяны и человек. Болеют чаще всего взрослые животные. Свиньи и кабаны инвазируются в теплое время года близ свинарников и лесных массивов, где чаще обитают жуки и их личинки. Этому способствуют антисанитарные условия содержания и кормления животных — отсутствие уборки навоза и его обезвреживания, бессистемное использование пастбищ и т. д.

У поросят весеннего опороса инвазия впервые устанавливается исследованием фекалий на 6-м месяце жизни, тогда как у поросят осеннего опороса — на 11-м месяце Сравнительно позднее заражение молодых поросят объясняется их неспособностью глубоко рыть землю и заглатывать личинок майских жуков, находящихся на глубине 12—15 см.

Экстенсивность инвазии в отдельных хозяйствах Белоруссии, Приморского края и др может достигать 80—100 % Заболевание нередко встречается на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. Кабаны в отдельные годы в Узбекистане заражены от 38 до 61,6 % при интенсивности инвазии от 1 до 17 экз. Экстенсивность заражения промежуточных хозяев, особенно майского жука и жука-носорога, достигает 60—100 % при высокой ИИ (1—200 личинок).

Яйца скребня-великана устойчивы и могут сохраняться во внешней среде более 3 лет.

Патогенез и иммунитет. Паразиты, внедряясь своим мощным хоботком в толщу стенки кишечника, вызывают энтериты, нередко и перитониты При нарушении целостности сосудов может произойти кровотечение в полость кишечника. В поврежденные ткани внедряются микроорганизмы и вызывают абсцессы и гнойные воспаления. Нередки случаи перфорации кишечника, развития гнойного перитонита, острых сосудистых явлений, отека кишечной стенки, образования студенистых инфильтратов, лимфостаз, локальной и перифокальной эозинофилии.

В процессе заболевания вокруг хоботка

образуются паразитарные

гранулемы, идут активные плазмоцитарная

и лимфоидная реакции, формируются

новые лимфоидные узелки по периферии

гранулем в слизистой и подслизистой

оболочках. Все это дает основание считать

отмеченные изменения иммуноморфологическои

реакцией организма.

процессе заболевания вокруг хоботка

образуются паразитарные

гранулемы, идут активные плазмоцитарная

и лимфоидная реакции, формируются

новые лимфоидные узелки по периферии

гранулем в слизистой и подслизистой

оболочках. Все это дает основание считать

отмеченные изменения иммуноморфологическои

реакцией организма.

4

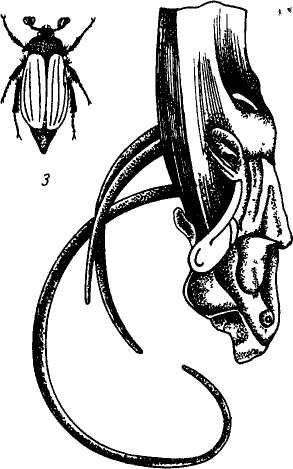

Рис 59 М hirudinaceus

I — передний конец паразита, 2 — яйцо, 3 — майский жук (промежуточный хозяин), 4 — личинка, 5 — куколка, 6 — перфорация стенки кишечника скребнем (по В Н Озерской)

Симптомы болезни. При высокой интенсивности заражения (50 экз. и более) симптомы болезни у животных обнаруживаются через 3—5 сут после начала инвазии, но явные клинические признаки (исхудание, отставание в росте и развитии, бледность слизистых и кожи, ухудшение аппетита, расстройство пищеварения, подергивание мускулатуры, ползание на животе и др.) проявляются через 1,5—2 мес. При прободении стенки кишечника температура тела повышается до 41 °С. Низкая интенсивность заражения (1—15 экз.) обусловливает субклиническое течение болезни.

Патологоанатомические изменения. У павших животных трупы истощены. На серозной оболочке тонких кишок просматривают множество серо-желтых или темно-красных бугорков размером с крупные горошины (места прикрепления гельминтов). Стенки тонких кишок утолщены, а слизистая оболочка их геморрагически или фибринозно воспалена.

Отмечают отек регионарных лимфатических узлов, печень и селезенка полнокровны, в брюшной полости серозно-геморрагиче-ский выпот, локальный, слипчивый или диффузный гнойный перитонит. Через 3—4 мес острые воспалительные изменения стихают, узелки становятся плотными, фибринозными.

Диагностика. Диагноз ставят, исследуя фекалии по методу последовательных смывов или по Щербовичу с использованием раствора гипосульфита натрия (1750 г на 1 л воды). Посмертно заболевание диагностируется путем вскрытия кишечника и обнаружения возбудителя. Павшие животные истощены, слизистые кишечника ката-рально воспалены, местами изъязвлены, некротизированы.

Лечение. Применяют препарат антискребнин. Назначают в форме гранул в дозе 0,8 г/кг. Свиньям живой массой до 30 кг дают в виде суспензии по 7,5 мл, животным массой от 30 до 45 кг — по 15 мл, более 45 кг — по 27,5 мл на одно животное. Перед дачей препарата свиней в течение 8—12 ч выдерживают на голодной диете. Препарат лучше давать в утреннее кормление четыре дня подряд.

Фенбендазол применяют в дозе 20 мг/кг также в утреннее кормление четыре дня подряд.

Профилактика и меры борьбы. С целью профилактики свиней дегельминтизируют не менее трех раз в год: первый раз — перед выгоном на неблагополучные пастбища, второй — через 10—15 сут после первой обработки и третий раз — в январе.

В особо неблагополучных местах свиней следует содержать в стойле, что профилактирует заболевания. Необходимо своевременно убирать навоз с территории свинарника в навозохранилище для биотермической обработки.