- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

У непарнокопытных животных, в частности лошадей, паразитирует ряд цестод как в личиночной стадии (Echinococcus granulosus, Cysticercus taenuicollis, C. cellulosae), так и в стадии имаго.

Из ларвальных цестодозов особое значение имеет э х и н о-коккоз лошадей. Установлено, что в Казахстане конепого-ловье заражено эхинококкозом до 15 %, но ни в одном случае фер-тильные пузыри (пузыри с протосколексами) не обнаружены. Однако в Англии существует штамм эхинококкуса, специфичный для организма лошади, который развивается по схеме собака — лошадь — собака. Эхинококкоз лошадей в нашей стране и в странах ближнего зарубежья не имеет эпизоотологического значения. Тем не менее при наличии он оказывает существенное патогенное влияние на организм лошадей.

Аноплоцефалидозы лошадей вызываются тремя видами ленточных гельминтов семейства Anoplocephalidae, подотряда Anoplocephalata. Цестоды локализуются в тонкой, слепой и ободочной кишках.

Возбудители. Anoplocephala magna имеет в длину до 520 мм и в ширину 25 мм. Сколекс диаметром 2,8—3,0 мм, с мощными сферическими присосками. Половой аппарат одинарный. Яйца четырехгранные и в зависимости от положения в поле зрения трех- или четырехугольные с округленными углами. Размеры яиц 0,072x0,084 мм, грушевидный аппарат развит слабо. Локализация — тощая и подвздошная кишка.

A. perfoliata имеет длину до 70 мм и ширину 8—14 мм. Сколекс диаметром около 3 мм, с хорошо развитыми присосками. Характерным для гельминта является то, что каждая присоска с дорсальной и вентральной сторон заканчивается двумя ушковидными отростками. Членики короткие, широкие, половые отверстия односторонние. Яйца такой же форсмы, как у А. magna, размером 0,08х 0,096 мм и с развитым грушевидным аппаратом Локализуется в слепой и ободочной кишках

P aranoplocephala

mamulana

длиной

10—40 мм, шириной 5—6

мм, половые отверстия односторонние,

размер яиц

0,05X0,06

мм, сильно развитый грушевидный

аппарат больше радиуса

яйца Локализуется в двенадцатиперстной

кишке.

aranoplocephala

mamulana

длиной

10—40 мм, шириной 5—6

мм, половые отверстия односторонние,

размер яиц

0,05X0,06

мм, сильно развитый грушевидный

аппарат больше радиуса

яйца Локализуется в двенадцатиперстной

кишке.

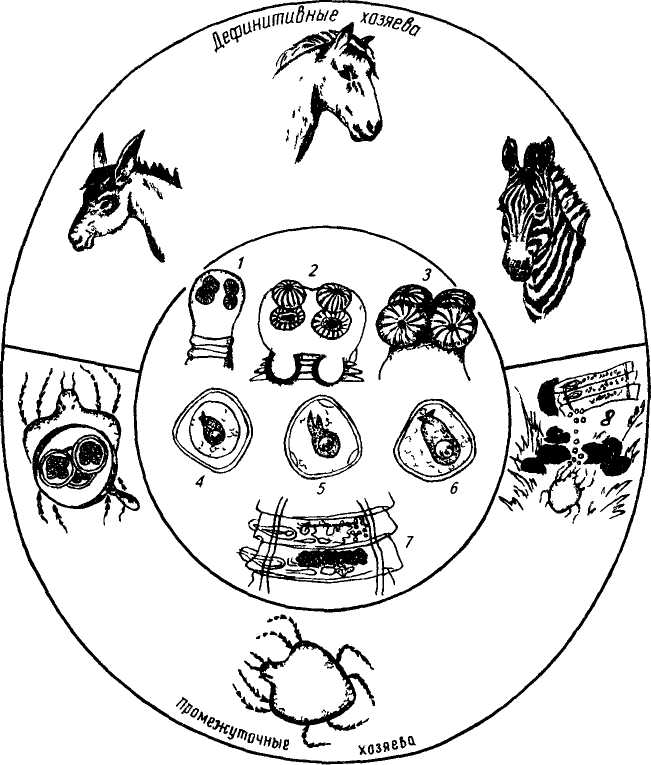

Рис 43 Биология развития аноплоцефалид

головные концы /-Р mamillana,2-A perfohata 3- А magna,яйца 4- A magna 5-A per roiiata o — p mamillana, 7— гермафродитныи членик 8 — зрелый членик.

Биология развития. Дефинитивными хозяевами явля|ются лошади, ослы, мулы и, вероятно, другие непарнокопытные (рис 43). Промежуточные хозяева — несколько видов почвенных клещей семейства Onbatidae.

Больные животные с фекалиями выделяют яйца членики цестод, которые поедаются клещами. В брюшной полости последних в естественных условиях при 18—20 °С по истечении 145—150 сут формируется цистицеркоид диаметром 0,147— 0,168 мм В лабораторных условиях при 28 °С и относительной влажности 70—80 % цистицеркоид в теле клещей рода Schelonbates формируется за 35—40 сут (М В Андреева)

Животные заражаются на пастбищах, поедая орибатидных клещей вместе с травой Половой зрелости гельминты достигают в организме лошадей за 1—1,5 мес

Эпизоотологические данные. Аноплоцефалидозы — широко распространенные гельминтозы Они встречаются в самых разнообразных зонах Заболевает преимущественно молодняк в возрасте до одного года Животные заражаются возбудителями анаплоцефа-лидозов в летнее время, поскольку цикл их развития связан с клещами В средней полосе РФ у жеребят, впервые выпущенных на пастбище, анаплоцефалидозы устанавливают в июле гельминтокопро-логическими методами, инвазия достигает максимума к сентябрю — декабрю, некоторое время держится на высоком уровне, а затем начинает постепенно снижаться, достигая минимальных размеров к маю следующего года. На юге страны инвазия начинается в июле, максимальный подъем приходится на сентябрь, после чего к декабрю инвазия начинает резко снижаться

Видовой состав клещей — промежуточных хозяев аноплоцефалид лошадей и мониезий жвачных почти совпадает

В отдельных хозяйствах аноплоцефалидозами охвачено 60 % взрослых лошадей и около 100 % жеребят Может быть очень высокой интенсивность инвазии (свыше 1000 экз Р mamillana, около 900 A perfohata и около 120 A magna) Лошади бывают часто инвази-рованы всеми тремя видами одновременно

В условиях Республики Саха (Якутия) ЭИ лошадей составляет от 48,2 до 70,4 % при интенсивности инвазии у жеребят до одного года ,5±1,2 экз. (при вариации от 2 до 43 экз.), молодняка 1—3 лет — 14,3±4,17 (1—41), у взрослых лошадей — 13,9±3,58 экз. (2—57).

Жеребенок первично заражается в возрасте 1—1,5 мес в начале июня, пик инвазии приходится на октябрь (ЭИ 53,3 %). Молодняк 1—3 лет начинает заражаться в третьей декаде мая, а максимум инвазии отмечается в октябре (ЭИ составляет соответственно 50,0 и 37,5 %).

Патогенез и иммунитет. Патогенное значение аноплоцефалид лошадей примерно идентично с тем, что и при мониезиозах жвачных животных. Хотя имеются и некоторые особенности. Так, известно, что при заражении животных видом A. perfoliata развивается выраженная анемия. Кроме того, эти цестоды в слепой кишке локализуются местами (в значительном количестве) по кругу (в диаметре 3,3 см и более) и вызывают глубокие атрофически-дистрофические изменения в стенке кишечника, приводящие к язвам, а иногда прободению.

Массивная цестода A. magna длиной до 1 м при помощи мощно развитых присосок сильно травмирует слизистую тощей и подвздошной кишок, нарушаются процессы пищеварения и всасывания пищи.

Иммунитет при этих заболеваниях не изучен, хотя меньший процент зараженности взрослых лошадей по сравнению с молодняком говорит в определенной степени о его возникновении.

Симптомы болезни. У жеребят-сосунов аноплоцефалез, вызванный A. magna, протекает двояко.

При легком течении отмечается вялость, появляется понос, температура тела остается в норме или повышается до 39,9—40,8 °С, аппетит понижен.

Тяжелое течение сопровождается коликами, периодическими нервными припадками эпилептического характера, сменяющимися депрессией.

При заражении животных видом A. perfoliata бывают рецидивирующие колики, температура повышается до 41 СС, пульс увеличивается до 100 ударов в минуту, слизистые оболочки анемичны, как следствие разрыва слепой кишки наступают перитонит и гибель животного. Наиболее тяжело аноплоцефалидозы протекают в организме, ослабленном другими болезнями: мытом, бронхопневмонией.

У взрослых лошадей инвазия чаще протекает субклинически с некоторыми расстройствами функции пищеварения.

Патологоанатомические изменения. Трупы павших жеребят истощены; слизистая тонкого кишечника катарально воспалена, содержит много слизи и цестод. Печень наполнена кровью; в корковом слое почек заметны кровоизлияния, равно как на эпикарде и эндокарде. Мезентериальные лимфатические узлы увеличены, сочны, с кровоизлияниями. Иногда наблюдается перитонит. В слепой кишке, брыжеечных лимфатических узлах, основных органах петоксикации — печени и почках — отмечается усиление действия защитных механизмов их барьерной и иммунной функций.

На местах локализации аноплоцефалид в слизистой слепой кишки нередко обнаруживают некротизированные участки, приводящие к формированию глубоких язв.

Диагностика. Прижизненный диагноз ставят на основании гель-минтоскопии, когда выявляют членики и фрагменты цестод или проводят исследование фекалий по методу Фюллеборна для обнаружения яиц.

Посмертно диагностируют путем частичных гельминтологических вскрытий кишечника с учетом ИИ и патоморфологических изменений.

Лечение. Фенасал назначают перорально однократно в дозе 300 мг/кг взрослым лошадям, 250 мг/кг молодняку до двух лет и 200 мг/кг жеребятам до года. Феналидон дают в дозе 60 мг/кг по ДВ или 2 мг/кг в виде 3%-ной суспензии. Ликвофен назначают в дозе 0,2 г/кг по ДВ с комбикормом в виде полусухой мешанки.

Профилактика и меры борьбы. С целью предотвращения развития болезни у зараженных животных и профилактики рассеивания инвазионного начала во внешней среде следует проводить преимаги-нальную дегельминтизацию жеребят после 25—30 сут с начала пастьбы, второй раз — через 30 сут после первичной дегельминтизации и последний раз — осенью перед постановкой на стойловое содержание. Взрослых лошадей дегельминтизируют дважды: через 25—30 сут с начала пастьбы и осенью — в октябре.