- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Онхоцеркозы крупного рогатого скота

Онхоцеркоз — заболевание крупного рогатого скота, вызываемое нематодами двух видов, относящихся к семейству Filarudae, подотряду Filariata. Локализация — пластинчатая часть шейной связки и гастролиенальная связка. Личинки онхоцерков (микроонхоцерки) обитают в толще кожи, чаще в области фасций стенки, вымени и др.

Возбудители. Onchocerca gutturosa (в шейной связке), О. lienlis (в гастролиенальной связке) — светло-серые нематоды, самки длиной 100 см и более, самцы — 3—4 см. Кутикула плотная, исчерчена в продольном направлении и снаружи укреплена особыми кольцевидно-спиралевидными утолщениями.

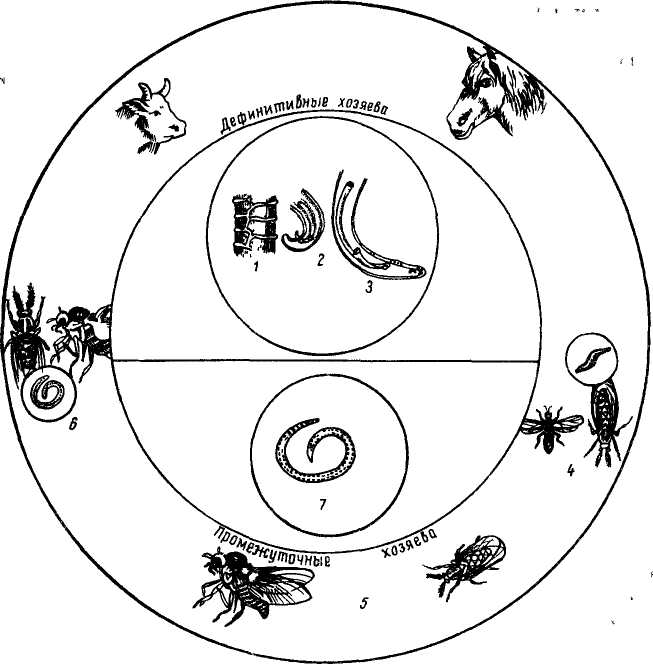

Рис 39 Биология развития онхоцерков.

1 — участок тела самки нематоды, 2, 3 — хвостовые концы самцов, 4—мошка и мокрец, 5, 6—промежуточные хозяева с инвазионной личинкой, 7 — инвазионная личинка

Эти гельминты имеют характерные отличительные признаки. В области нервного кольца у самок О. gutturosa имеется расширение тела, которое отсутствует или слабо выражено у О. lienalis. Кутику-лярные валики самок О. gutturosa хорошо выражены и расположены в виде спирали в отличие от второго вида, у которого они менее выражены и располагаются в виде колец. Средняя длина тела личинок О. gutturosa и О lienalis из кожи составила соответственно 249 ±23 и 234 ±30 мкм, что не может являться объективным критерием для определения их видовой принадлежности.

Биология развития. Онхоцерки — биогельминты. Дефинитив ные хозяева — крупный рогатый скот, буйволы, зебу и др. Промежуточные хозяева — мошки семейства Simulidae. Самки онхоцерков отрождают сформировавшихся личинок, которые с током крови заносятся в кожу. В период нападения самок мошек на животных и высасывания крови насекомые заглатывают личинок паразитов. В теле насекомых личинки онхоцерков через 7—21 сут становятся инвазионными. Мошки питаются кровью обычно многократно. Поэтому при повторном сосании крови насекомые инокулируют инвазионных личинок в организм дефинитивных хозяев. Личинки, мигрируя в организме, попадают в излюбленные места локализации, где достигают половой зрелости у крупного рогатого скота через 7—8 мес (рис. 39).

Эпизоотологические данные. Онхоцеркозы — сезонные заболевания крупного рогатого скота, связанные с активным лётом и сосанием крови мошками.

В заражаемости животных большое значение имеют зональные особенности и рельеф местности, так как мошки размножаются в быстро текущих, богатых кислородом реках. Самки мошек нападают на животных вечером в безветренную погоду и перед дождем. По данным И. А. Архипова, промежуточные хозяева онхоцерков в Тюменской области — мошки трех видов, в Брянской — двух. Предпочтительным местом нападения мошек и местом питания оказалась нижняя часть брюшной стенки.

До 79 % поголовья поражено в большинстве областей Украины, 25—70 % — в хозяйствах Дагестана, Краснодарского края, Иркутской области, Азербайджана и стран Средней Азии.

Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота в Нечерноземье РФ составляет 65,9 %, в том числе О. gutturosa — 29,6, О. lienalis — 32,7 %, а 3,6 % оказались заражены обоими видами.

Интересна возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота. По результатам дермоларвоскопии 448 животных (И. А. Архипов) личинок обнаружили у 6,7 % молодняка до 2 лет; 21,8 % животных в возрасте 2—3 лет; 29,2 % — 3—4 лет; 51,1 % — 4—6 лет; 85,7 % — 7—9 лет и 70,7 % у животных в возрасте 10 лет и старше.

Максимальное количество личинок в 150 мг кожи (44,8±6,2 экз.) обнаружили у коров 7—9 лет. ЭИ животных онхоцерками колебалась от 60,6 % в декабре до 79,7 % в мае. Микроонхоцерков обнаруживали в коже 5,6; 11,6; 11,2; 14,9; 14,9 % животных соответственно в феврале, марте, апреле, мае, июне при ИИ в мае и июне соответственно 8,2±2,7; 12,4±3,3; 17,5±3,6; 22,6±4,2 и 24,1 ±5,8 в 150 мг.

В Брянской области нападение мошек на крупный рогатый скот происходит с мая по сентябрь с максимумом в мае — июне. Мошки оказались зараженными в мае на 8,1 %, в июле 4,3 %.

Патогенез

и

иммунитет.

Микроонхоцеркоз

кожи характеризуйся

местными воспалительными явлениями.

Как

взрослые, так и личинки онхоцерков

прежде всего оказывают

в местах локализации механическое

воздействие, в результате чего

возникают различной степени воспалительные

процессы. С другой стороны, продукты

обмена гельминтов служат в качестве

аллергенов. На коже, пораженной личинками,

отмечают рыхлость, нарушение микроструктуры

кожевой ткани, снижающие ее сортность

до III

и IV.

Все это, в свою очередь, влияет на

физико-механические

свойства кожи.

Как

взрослые, так и личинки онхоцерков

прежде всего оказывают

в местах локализации механическое

воздействие, в результате чего

возникают различной степени воспалительные

процессы. С другой стороны, продукты

обмена гельминтов служат в качестве

аллергенов. На коже, пораженной личинками,

отмечают рыхлость, нарушение микроструктуры

кожевой ткани, снижающие ее сортность

до III

и IV.

Все это, в свою очередь, влияет на

физико-механические

свойства кожи.

Из-за механического воздействия и влияния продуктов метаболизма личинок на соске у дойных коров образуются трещины, которые могут быть инфицированы гноеродной микрофлорой.

Иммунитет при онхоцеркозах не изучен, однако следует полагать, что если он создается, то весьма слабый, так как взрослые животные по ЭИ и ИИ не уступают молодым.

Симптомы болезни. В целом онхоцеркозы протекают в виде носительства или субклинически, без заметных клинических признаков. Тем не менее микроонхоцерки вызывают гиалиноз дермы, утолщение эпидермиса, гиперкератоз. На коже сосков вымени в летний период появляются мелкие трещины, что вызывает у животных маститы. В надвыменных и паховых лимфоузлах наблюдают хронический негнойный лимфаденит.

Патологоанатомические изменения. Степень патологических изменений на выйной и гастролиенальной связках зависит от интенсивности инвазии и кратности заражения. У животных в возрасте 4—5 лет наряду с развитием онхоцеркозных узлов отмечается образование на поверхности связки студенистой массы. В возрасте 6—8 лет в пораженной связке развиваются отек, гиперемия, образование узлов до 1 см. У животных к 9 годам онхоцерки погибают, а узлы достигают размера до 3 см в диаметре. У отдельных животных участок поражения занимает площадь до 25 см2.

В гастролиенальной связке отмечают отеки, гиперемию, увеличение в 2—3 раза массы, размера связки, образование узлов. С возрастом животных патологические процессы заметно усугубляются. На пораженной коже вокруг кровеносных сосудов образуются инфильтраты, которые сильно выражены в ее сосочковом слое. В инфильтратах много эозинофилов, наблюдаются набухание и разво-локнение пучков коллагеновых волокон. Наличие в коже большого количества личинок вызывает довольно резкую сосудистую реакцию. Она проявляется в расширении и переполнении кровью кровеносных сосудов кожи и подкожной клетчатки.

Диагностика. Для диагностики онхоцеркозов крупного рогатого скота проводят дермоларвоскопические исследования. С этой целью делают биопсию кожи. Кожу выбривают, дезинфицируют, затем этот участок собирают пальцами в складку и при помощи ножниц Купера или щипцов Н. П. Кивако вырезают кусочек толщиной 3—4 мм и площадью 15—30 мм2. Пробу помещают в пробирку с 2—3 мл физиологического раствора (кожу желательно разорвать иголками) и оставляют на несколько часов при комнатной температуре или ставят (желательно) в термостат при 35—37 °С. В последующем кожу удаляют, а осадок микроскопируют.

Микроонхоцерки обнаруживают в коже уха, холки, пупка, вымени и конечностей соответственно у 40; 53,5; 100; 66,7 и 13,3 % животных, инвазированных О. gutturosa, и у 27,8; 11,1; 100; 83,3; 5,5 % — зараженных О. lienalis. Таким образом, максимальное количество обоих видов личинок обнаруживается в коже пупка. У коров, зараженных О. guttorosa, личинок в коже в области холки находят почти в 5 раз чаще, чем у животных, зараженных О. lienalis.

Лечение. На сегодняшний день нет антгельминтиков, которые бы дали обнадеживающий результат против взрослых онхоцерков. Поэтому существующее лечение направлено против личиночной стадии.

Ивомек крупному рогатому скоту вводят в виде 1%-ного раствора подкожно в дозе 0,2 мг/кг (из расчета 1 мл/50 кг).

Фасковерм применяют внутримышечно в дозе 5 мг/кг (по ДВ) в виде 5%-ного раствора из расчета 1 мл/10 кг массы тела.

Профилактика и меры борьбы. Летом, когда мошки высокоактивны, препараты применяют повторно с интервалом 1,5 мес.

Летние лагеря для животных размещают на возвышенных сухих местах, а молодняк пасут на расстоянии 5—10 км от коров. При высокой активности мошек животных пасут круглые сутки. Личинок мошек уничтожают общепринятыми способами. Для отпугивания применяют репелленты (2%-ные эмульсии оксамата из расчета 1,5—2 л на взрослое животное и 0,75—1 л на теленка). Подача воды на территорию хозяйства закрытым способом исключает создание биотопов мошек и мокрецов — промежуточных хозяев онхоцерков.

Оптимальным сроком проведения дегельминтизации крупного рогатого скота при онхоцеркозах в условиях Нечерноземья РФ является конец апреля — первая декада мая. Обрабатывать взрослый скот против мошек рекомендуется со второй декады мая по конец июня. Против личинок мошек следует обрабатывать реки с третьей декады апреля до конца июня.