- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Телязиозы крупного рогатого скота

Телязиозы крупного рогатого скота вызывают нематоды семейства Thelaziidae, подотряда Spirurata. Заболевания характеризуются развитием кератоконъюнктивитов. Локализация — конъюнкти-вальный мешок и третье веко (Т. rhodesi), слезно-носовой канал и протоки слезных желез (Т. skrjabini и Т. gulosa).

Возбудители. Телязии — круглые гельминты желтовато-серого цвета, длиной 1—2 см и шириной 0,18—0,5 мм. Их различают по строению кутикулы (у Т. rhodesi грубая поперечная исчерченность переднего конца тела), величине ротовой капсулы (у Т. gulosa большая ротовая капсула в форме пиалы) и строению спикул у самцов (у Т. skrjabini короткие спикулы равной величины, у паразитов других видов — неравные). У самок вульва находится в передней части тела. Длина инвазионной личинки Т. rhodesi равна 5—7,8 мм, Т. gulosa — 2,32—3,22 и Т. skrjabini — 3,69—3,78 мм. У крупного рогатого скота в Узбекистане описан еще один вид — Т. petrovi, не имеющий заметного эпизоотологического значения. У верблюдов паразитирует свой вид — Т. leesei

.

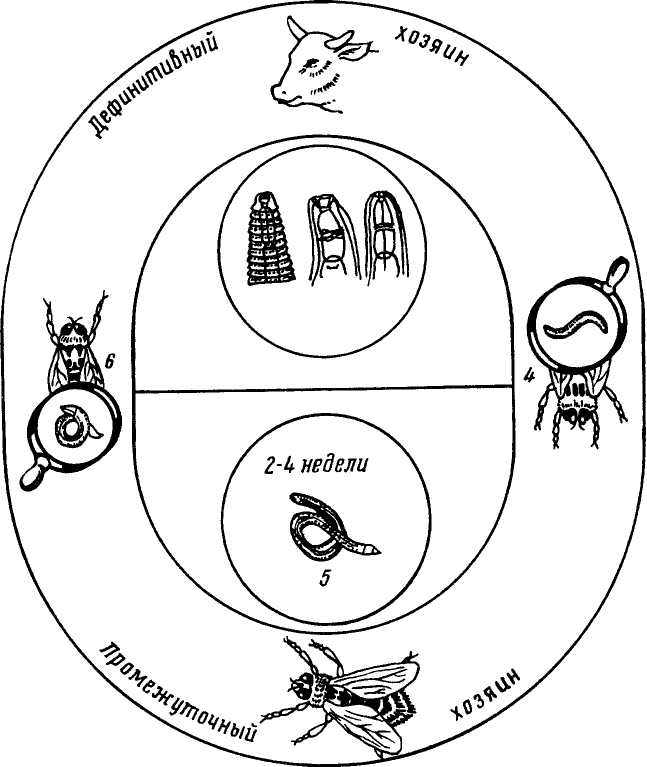

Рис. 37 Биология развития телязии, передний конец тела:

1 — Th rhodesi 2—Th gulosa,3 —Th skrjabini, 4 — промежуточный хозяин с личинкой гельминта; 5 — инвазионная личинка, 6 — промежуточный хозяин с инвазионной личинкой

Биология развития. Телязии — биогельминты. Развиваются с участием дефинитивных (крупный рогатый скот) и промежуточных мухи-коровницы — Musca autumnalis, M. arnica и др.) хозяев. Перезимовавшие в глазах животных самки телязии отрождают живых личинок 1-й стадии, которые вместе со слезами поступают в область внутреннего угла глаза и заглатываются мухами, в теле которых личинки два раза линяют и через 14—28 сут становятся инвазионными. В момент, когда инвазированные мухи садятся на увлажненную кожу внутреннего угла глаза или века крупного рогатого скота личинки телязий через хоботок попадают сначала на кожу, а затем в глаза, где растут и через 21—42 сут становятся половозрелыми (рис. 37). Продолжительность жизни телязий в глазах крупного рогатого скота около года.

Эпизоотологические данные. Источником распространения заболевания является зараженный крупный рогатый скот, который выгоняют на пастбища без предварительной дегельминтизации. Лёт насекомых начинается в разное время весной и летом в зависимости от географической зоны. В Нечерноземье, например, насекомые — промежуточные хозяева — на пастбищах появляются в первой декаде июня, в Средней Азии и Южном Казахстане — в апреле, в Закавказье — в конце апреля и начале мая. Следовательно, животные заражаются через 14—28 сут после появления мух. Постепенно инвазия нарастает, достигая максимума в августе — сентябре. Т. rhodesi распространена более широко во многих зонах по сравнению с телязиями других видов. В последние годы установлено, что виды Т. gulosa и Т. skrjabini распространены в Нечерноземной зоне РФ шире, чем предполагали раньше. Кроме того, телязий паразитируют у лошадей (Т. lacrimalis), свиней (Т. erschovi) и собак (Т. callipaeda).

К телязиозу восприимчивы животные всех возрастов. По данным Н. И. Крастина, из большого количества обследованного поголовья телязий обнаружены у 84 % взрослых животных, у 74,8 % молодняка в возрасте от 1 года до 3 лет и у 74,3 % телят и молодняка моложе года. На Дальнем Востоке пик ЭИ и ИИ отмечается в июле — сентябре, затем идет снижение с минимумом в марте — апреле или в марте — мае. На Украине первые молодые телязий обнаруживаются с июня по октябрь, но половозрелые гельминты обнаруживаются с конца июля. Клинически выраженные телязий в Ленинградской и Саратовской областях наблюдаются с июля по сентябрь, в Ульяновской и Свердловской областях — с июля по август.

В Московской области настоящие мухи представлены 12 видами, из которых М. autumnalis является промежуточным хозяином телязий. Она же доминирует на пастбище (индекс доминирования 34,8). Активный лёт полевой мухи начинается в первой декаде мая и заканчивается в первой декаде сентября. Мухи многочисленны на

выпасах в первой декаде июня, третьей — июля и второй — августа. В Тверской и Московской областях установлены два вида: Т. gulosa и Т. skrjabini. Притом первый вид доминирует (77,0 %). ЭИ в среднем составила в Московской области 5—42 %, в Тверской — 6,6— 33,3 % при максимальной ИИ, равной 55 нематодам.

Патогенез и иммунитет. Наиболее патогенны гельминты вида Т. rhodesi, так как из-за глубокой поперечной исчерченности передней части тела по краям выступают зазубрины, которые сильно травмируют слизистую глаза. Передвигаясь по слизистой, паразиты повреждают роговицу и конъюнктиву. Два других вида телязий, передвигаясь в протоках слезных желез (Гартнерова железа) и слезно-носовом канале, оказывают механическое воздействие с последующим нарушением их функций. В летнее же время вид Т. gulosa чаще обнаруживается под третьим веком, что дополнительно способствует развитию воспалительного процесса конъюнктивы глаз. Осложнения пораженных телязиями глаз гноеродной микрофлорой обусловливают глубокие патологические процессы всего глаза. Однако в воспалительном комплексе при телязиозах преобладают механическое повреждение, дегенеративно-некротические процессы, раздражения нервных окончаний и миграции эозинофилов. Очевидно, существенную роль при этом играют продукты метаболизма гельминтов. Имеется мнение, что иммунитет у больных животных не развивается. Однако в целом этот вопрос не изучен.

Симптомы болезни. Заболевание чаще возникает через 1,5— 2 мес после выгона молодняка на пастбища. Общее состояние животных угнетенное, поражаются один или оба глаза. Вначале развивается катаральный конъюнктивит: обильное слезотечение, конъюнктива гиперемирована, отечна. Отмечают выделение слизи-стогнойного или гнойного экссудата. Через 2—3 сут признаки конъюнктивита усиливаются. В центре роговицы или ниже появляются дефекты неправильной формы. В дальнейшем в центре роговицы в нижнем или в наружном ее квадранте дефект усиливается, роговица мутнеет, от лимба к краям язвы подтягиваются поверхностные сосуды. При осложнениях гнойной инфекцией возникает глубокая язва роговицы. Общее состояние больных ухудшается, они плохо принимают корм, отмечаются выраженный блефароспазм, болезненность глазного яблока, обильно выделяется слизистый и гнойный экссудат. В центре роговицы развивается глубокая язва размером 8x16 мм. Вокруг язвы роговица отечная, инфильтрирована, белого цвета, а при васкуляризации — красного цвета. Исходом кератоконъюнктивитов после переболевания являются лейкома, макула и др. Наиболее остро телязиоз протекает у молодняка от 4 мес и старше.

Патологоанатомические изменения. Характеризуются наличием конъюнктивита, кератита, помутнением и изъязвлением роговицы, повреждением хрусталика.

ри гистологическом исследовании отмечают изменения нервных волокон в роговице и конъюнктиве, которые выражаются аргентофилией, варикозным утолщением, фрагментацией и лизисом осевых цилиндров.

Диагностика. При диагностике телязиозов нужно учесть комплекс факторов, а главное — время года Учет симптомов болезни и обнаружения возбудителей подтверждает диагноз окончательно.

Для обнаружения Т. rhodesi исследуют жидкость, полученную при промывании конъюнктивальной полости животного физиологическим или 3%-ным раствором борной кислоты. Т. gulosa в период проявления клинических признаков заболевания часто паразитируют в конъюнктивальной полости. Это позволяет диагностировать возбудителя методом ирригации конъюнктивальной полости и обнаружить гельминта в 39,4 % случаев.

В целом при отсутствии явных клинических признаков заболевания в осенне-зимнее время Т. gulosa и Т. skrjabini можно обнаружить после убоя животного, исследовав слезно-носовой канал и выводные протоки слезных желез. Концы гельминтов нередко торчат из отверстий слезных протоков, и при надавливании пальцами на стенки протока паразиты легко выделяются наружу. Для более точного диагноза извлекают у павших животных слезную железу и раздробляют на мелкие кусочки в теплой воде, в осадке которой они легче выявляются. Дифференцируют телязиоз от моракселлеза, риккетсиоза и герпесвирусной инфекции.

Лечение. При телязиозе, вызванном Т. rhodesi, лечение сводится к удалению нематод из глаза путем промывания спринцовкой одним из дезинфицирующих растворов: 0,5%-ный лизол, 2—3%-ная борная кислота, 1%-ный хлорофос. Растворы вводят по 50—60 мл в конъюнктивальную полость глаза под умеренным давлением. Эффективна также 3%-ная эмульсия ихтиола или лизола на рыбьем жире в дозе 2—3 мл. После введения эмульсии веки осторожно массируют. Проводят и симптоматическое лечение при осложненных случаях пенициллином, сульфаниламидами, лекарственными глазными пленками и др.

Для дегельминтизации скота, зараженного другими видами, применяют дитразин цитрат двукратно с интервалом 24 ч подкожно в область шеи, в виде 25%-ного водного раствора в дозе 0,016 г/кг. Локсуран (40%-ный водный раствор) применяют в той же дозе и по той же методике, что и при диктиокаулезе. Ивомек назначают подкожно в область шеи в дозе 1 мл/50 кг. В последнее время рекомендуется применять ивомек плюс подкожно в дозе 1 мл/50 кг, что соответствует 0,2 мг (200 мкг) ивермектина и 2 мг клорсулона на 1 кг массы тела. Хороший эффект получен при промывании конъюнктивальной полости 2%-ным раствором хлорофоса.

Можно применять ринтал в дозе 10 мг/кг однократно перорально (эффективность составляет 92 %). Хорошие результаты получены и от применения нилверма, фенбендазола и фебантела. Можно применять в конъюнктивальную полость глазные лекарственные пленки (ГЛП) с содержанием 3 мг нилверма, которые обеспечивают освобождение животных от гельминтов на 3—6-е сутки. Терапевтическая концентрация препарата в глазу сохраняется более 70 ч. ГЛП, содержащие 3 мг нилверма и 1,5 мг неоветина, при однократном введении обеспечивают в течение 5 сут выздоровление животных с клиническими признаками катарального, гнойного конъюнктивита и поверхностного катарального кератита.

Профилактика и меры борьбы. В неблагополучных хозяйствах рекомендуют проводить дегельминтизацию всего поголовья, за исключением телят текущего года рождения, перед выгоном на пастбище и после постановки на стойловое содержание. Дегельмин-тизируют весь индивидуальный и арендуемый скот. Молодняк крупного рогатого скота в жаркое время дня желательно содержать в закрытых помещениях, куда не залетают мухи — промежуточные хозяева. Можно проводить пастбищную профилактику, применяя ушные серьги с пиретроидами. Применение одной серьги, содержащей циперметрин, снижает численность мух на 56,1 % и позволяет в два раза снизить заболеваемость крупного рогатого скота телязио-зом. При этом суточный привес животных повышается на 30,7 %.

Промежуточных хозяев (мух) истребляют путем мелкодисперсного опрыскивания кожно-волосяного покрова животных 2%-ным раствором хлорофоса, 1—2%-ными эмульсиями диброма, ДДВФ или циодрина, 1—2%-ным щелочным раствором хлорофоса 1:5 (30 мл для молодняка и 50 мл для взрослого животного) или 0,5— 1%-ным раствором хлорофоса, 0,5%-ными эмульсиями диброма, ДДВФ или 0,5%-ным щелочным раствором хлорофоса (из расчета 500—700 мл на одно животное). Инсектицидами коров обрабатывают после утренней дойки. Для опрыскивания используют дезинфекционные машины (ЛСД, В ДМ и др.). Стойловое содержание скота в специализированных хозяйствах промышленного типа (по откорму и производству молока) способствует резкому снижению заболеваемости.