- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Цистицеркозы северных оленей и косуль

Цистицеркоз тарандный и цистицеркоз паренхиматозный у северных оленей, цистицеркоз цервальный у косуль вызываются паразитированием личиночных стадий ленточных гельминтов семейства Taeniidae.

Цистицеркус тарандный поражает скелетную мускулатуру и сердце, а иногда и печень, головной мозг и глаза. Цистицеркус паренхиматозный паразитирует преимущественно в печени, а при сильной инвазии — в сердце, скелетных мышцах и брюшной полости. Цистицеркусы у косуль локализуются в скелетной мускулатуре, сердце, легких, печени и мозге.

Возбудители. Cysticercus tarandi и С. parenchimatosa, а ленточные стадии цестод называются соответственно Taenia krabbei и Т. parenchimatosa. У косуль — С. cervi, а взрослая цестода — Taenia cervi. Цистицеркусы у оленей имеют в морфологии значительные сходства между собой, но отличаются по месту локализации.

С. tarandi — пузырь продолговатой формы, длиной 7,0—10,5 мм и шириной 2,5—-4,5 мм. Сколекс округлый, диаметром 0,520— 0,638 мм. Присоски округлые, диаметром 0,140—0,242 мм, хоботок вооружен 26—34 крючками, расположенными в два ряда. Хвостовой пузырь овальной формы, длиной 4,620—8,520 мм. Поверхность поперечно исчерчена, края фестончатые. Шейка состоит из 9—48 псевдосегментов.

Т. krabbei в длину достигает 60—196 см, сколекс округлый, хоботок окружен двумя рядами крючков. Наибольшая ширина члеников 11 мм при длине 7 мм. Матка в зрелых члениках имеет 9—10 боковых ответвлений. Присоски не возвышаются над поверхностью сколекса, их диаметр 0,180—0,315 мм. Зрелые яйца овальной формы размером (0,050. .0,059)х(0,055...0,072) мм. Яйцевая оболочка прозрачная, и сквозь нее видна онкосфера.

С. parenchimatosa округлой формы, диаметр цист 5,0—14,0 мм, длина овальных цист 6,5—12,0 мм при максимальной ширине 4,0— 10,5 мм. Сколекс округлый, диаметром 1,087—1,210 мм. Присоски диаметром 0,280—0,348 мм. Хоботок вооружен 30—34 крючками, расположенными в два ряда. Шейка состоит из 11—17 псевдосегментов. Хвостовой пузырь овальной формы, длиной 7,37—28,52 мм.

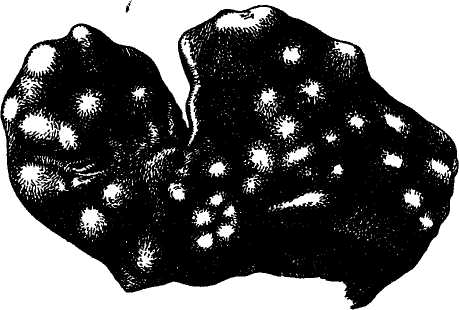

Рис 20 Печень оленя, пораженная С parenchimatosa (no M В Полянской)

Т. parenchimatosa достигает в длину 35—110 мм, сколекс округлый, хоботок с двумя рядами крючков. Матка включает по 9—10 боковых ответвлений, имеет мощно развитые присоски диаметром 0,300—0,324 мм. Яйца овальные, размером (0,057.. .0,059) х (0,059.. .0,061) мм.

С. cervi в мышцах окружен капсулой, легко отделяемой от окружающей ткани. Цистицеркусы овальные, реже округлые. В среднем размеры (6,0...6,5)X(3,5...4,5) мм. Сколекс шириной 0,550— 0,700 мм, хоботок вооружен 24—32 крючками в два ряда.

Т. cervi — длина стробилы 200—225 см, сколекс шириной 0,550— 0,700 мм, хоботок вооружен 24—32 крючками в два ряда. Ширина молодых члеников значительно превышает длину. Половые сосочки сильно развиты. Лопасти яичника неравные. В зрелых члениках от ствола матки отходят 10—12 боковых ответвлений (по некоторым данным, 12—14) (рис. 20).

Биология развития. Все цестоды — биогельминты. Дефинитивными хозяевами являются собака, волк, песец. Лиса для Т. cervi — факультативный дефинитивный хозяин.

Круг хозяев для Т. krabbei шире, так как ими могут быть еще койот, кошка и рысь.

Дефинитивные хозяева цестод с фекалиями выделяют членики и

яйца. Яйца (в одном членике до 20—30 тыс.) рассеиваются по траве, земле и попадают в водоемы на пастбищах.

Промежуточные хозяева — северные олени и косули. Для Т. krabbei — еще многие виды оленей, в том числе и благородный (овцы заражались только экспериментально).

С. tarandi в организме оленей достигает инвазионной стадии в течение 70 сут, а С. parenchimatosa — несколько дольше.

Сроки развития С. cervi до инвазионной стадии не изучены, но, вероятно, приблизительно те же, что и у других.

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании мяса и органов зараженных животных. В организме животных Т. krabbei достигает половой зрелости через 32—34 сут, а Т. parenchimatosa — через 56— 60 сут. У щенят Т. cervi половой зрелости достигает через 46— 50 сут. Продолжительность жизни цестод свыше 8 мес.

Эпизоотологические данные. Цистицеркозы широко распространены в местах обитания промежуточных и дефинитивных хозяев. Основной источник распространения заболеваний — оленегон-ные собаки, в отдельных районах страны и волки. Так, на Аляске из 78 обследованных волков Т. krabbei обнаружили у 48 (61,0 %). У 34 вскрытых собак из Ненецкого автономного округа 14 (41,2 %) оказались зараженными Т. krabbei. Цестода была выявлена у собак в Томской, Мурманской областях, а у волков в Мордовии, Нижегородской области, Красноярском крае, Мурманской области и в Белоруссии.

ЭИ волков в Нижегородской области составила 48,2 % при ИИ 8,3 экз. В Ненецком автономном округе была установлена зараженность оленей тарандным цистицеркозом до 60 %, а паренхиматозным цистицеркозом до 95 %. Столь высокая ЭИ связана с тем, что собаки питаются в основном трупами павших оленей и боенскими конфискатами.

Имеются данные, что молодые олени тарандным цистицеркозом заражаются в меньшей степени, чем взрослые, но к паренхиматозному цистицеркозу одинаково восприимчивы олени всех возрастов. По описанию К. И. Скрябина, в тундре в Обдорском районе при осмотре печени от 58 оленей у 38 (65 %) были обнаружены цисти-церкусы. По данным М. Г. Сафронова, на территории Якутии у оленей печень поражена Т. parenchimatosa до 23,5 %. Что касается косуль, то описаны случаи заражения их генерализованным цистицеркозом. Из 8 косуль, обследованных в Южном Прибалхашье, у 4 были обнаружены цистицеркусы, а 3 косули из Алма-Атинского зоопарка были заражены в сильной степени.

Патогенез и иммунитет. Патогенное влияние цистицеркусов тарандных и паренхиматозных на организм оленей довольно сильное. У животных при цистицеркозе наблюдается прогрессирующее исхудание. У экспериментально зараженного олененка после дачи двух члеников Т. parenchimatosa зарегистрированы гибель и при

вскрытии разрывы печени и кровоизлияния в брюшную полость. Иммунитет при указанных инвазиях не изучен.

Симптомы болезни. Клинические признаки при цистицеркозах в литературе освещены недостаточно. Тем не менее известно, что интенсивно зараженные животные погибают в раннем возрасте, следовательно, клинические признаки должны быть выраженными. По отдельным сообщениям, они заключаются в следующем: массовая миграция личинок из кишечника в сосудистую систему пищеварительного канала и через печень по всему организму сопровождается явлениями перитонита, травматического гепатита, миозита, нередко заканчивается гибелью животных через 2—3 нед после заражения.

У молодой косули, получившей перорально яйца Т. krabbei, на 11-й день после скармливания наблюдали ухудшение аппетита, болезненность в области мышц. Развились мозговые явления — сильные судороги и нарушение координации движений.

При вскрытии косули в скелетной мускулатуре и миокарде были обнаружены молодые цистицеркусы величиной с конопляное семя. Единичные личинки обнаруживались в легких и печени, а также в области полушарий головного мозга.

Диагностика. Прижизненная диагностика цистицеркозов оленей и косуль не разработана, посмертную проводят на основании обнаружения в местах локализации цистицеркусов.

Лечение. Не разработано.

Профилактика и меры борьбы. Профилактика и меры борьбы с цистицеркозами оленей и косуль в целом такие же, как и при других ларвальных цестодозах.