- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Гиппобоскоз лошадей

Заболевание лошадей, вызываемое кровосоской Hippobosca equina семейства Hippoboscidae, подотряда Pupipara (куклородные).

Возбудитель. Тело лошадиной кровососки сплющено в дорсо-вентральном направлении, длина ее 7—9 мм. Голова и грудь темно-бурые со светло-желтыми полосками и пятнами, а брюшко и ноги коричневые. Мощно развит хитиновый покров. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Антенны одночленистые, расположены во впадинах головы. Глаза фасеточные, темно-бурые. Ноги широко расставлены, оканчиваются тремя коготками. Крылья большие, прозрачные, овальной формы, в спокойном состоянии расположены над брюшком, причем одно крыло прикрывает второе. Брюшко равно груди, округлое и обильно покрыто рыжими волосками со слабовыраженной сегментацией (см. рис. 167).

Биология

развития. Из

яиц, созревших в теле самки в яйцеводах,

вылупляются

личинки. Самки вне тела лошади, в

расщелинах полов,

стен, на земле рождают по одной личинке

длиной 5 мм, находящихся

в стадии предкуколки. Через 3—4 ч они

становятся коричневыми,

а затем черными, блестящими. Из куколки

через 3—6 нед вылупляется

имаго. В течение жизни самка откладывает

10—15 личинок.

Эпизоотологические данные. Географическое распространение лошадиных кровососок широко. Особенно они многочисленны в южных районах России. Кровососки проявляют активность в теплые солнечные дни. Они обычно нападают на лошадей, а также обнаруживаются на крупном рогатом скоте и человеке. Н. equina переносит возбудителей сибирской язвы и трипаносомоза крупного рогатого скота.

Патогенез и симптомы болезни. Кровососки своими уколами и ползанием по телу вызывают зуд и беспокойство у лошадей. Они локализуются на участках тела, покрытых тонкой и нежной кожей: в области ануса, промежности, внутренней поверхности бедер и средней части тела. Аборигенные лошади слабо или совсем не реагируют на уколы и ползание по телу даже большого количества кровососок.

Привозные животные при нападении этих насекомых проявляют сильное беспокойство — расчесывают участки кожи, усиленно отмахиваются хвостом.

Лечение. Для уничтожения кровососок применяют мелкокапельное опрыскивание лошадей 0,5—1%-ными водными эмульсиями перметрина, 2%-ным водным раствором хлорофоса, 1%-ными водными эмульсиями циодрина, диброма, пропоксура, метатиона или неоцидола из расчета 50 мл на лошадь или 20% -ной водной эмульсией оксамата из расчета 50—100 мл на животное. Эффективны инъекции ивомека, цидектина и аверсекта из расчета 0,2 мг/кг.

Профилактика. С целью профилактики систематически удаляют мусор, фуражные остатки и навоз в конюшнях и на территории. Заделывают трещины на стенах и в полу конюшен, стены и пол периодически белят и красят.

Гематопиноз непарнокопытных

Инвазионное заболевание, возникающее при паразитировании на теле лошадей вшей Haematopinus asini семейства Haematopini-dae, отряда Siphunculata. Заболевание характеризуется зудом кожи, дерматитами и появлением плешин.

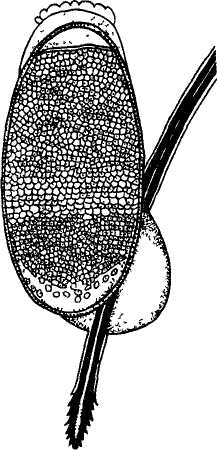

Возбудитель. Н. asini — бескрылые насекомые серо-желтого цвета. Длина тела самца до 2,4 мм, самки до 3,5 мм. Голова удлиненная, уже груди. Глаза отсутствуют. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Антенны пятичлениковые. Грудь широкая. Конечности заканчиваются мощным коготком. Брюшко овальной формы, имеет 9 сегментов, которые покрыты волосками и щетинками (рис. 171).

Биология развития. Вши развиваются с неполным метаморфозом. Самка Н. asini за сутки откладывает 1—4 гниды (яйца), за всю жизнь — 50—80. Через 7—15 сут из них выходят личинки, внешне похожие на материнскую особь, которые через 20—30 мин уже

Рис. 171 Haematopinus asini (самка и яйцо на волосе)

начинают сосать кровь. После трех линек через 10—14 сут личинки становятся половозрелыми. Вши живут на теле 2—3 нед.

Эпизоотологические данные. Лошадиная вошь питается кровью только непарнокопытных. Источник инвазии — больные лошади. Лошади заражаются гематопинозом путем непосредственного контакта с больными, реже — через предметы ухода. Заболевание чаще встречается в стойловый период при скученном содержании в темных, сырых конюшнях, при неудовлетворительном кормлении и отсутствии систематической чистки кожи. В пастбищный период число вшей на теле лошадей значительно уменьшается.

Патогенез. Вши ползанием по телу и уколами вызывают раздражение нервных окончаний кожи. Их слюна обладает токсическими свойствами, ранки на теле после укусов создают хорошие условия для развития микробов.

Симптомы болезни. Основной признак болезни — сильный зуд кожи. Больные лошади интенсивно и часто чешут и грызут участки кожи, на которых находятся вши. Беспокойство более выражено в ночное время. Волосы вначале взъерошиваются, а впоследствии обрываются и выпадают. На участках с большим количеством вшей кожа воспалена, появляются плешины, кожа утолщается и шелушится. Лошади худеют, становятся менее работоспособными.

Диагностика.

Диагноз

ставят по обнаружении гнид и вшей на

прикорневой

части волосяного покрова. В сырое и

холодное время года

вшей чаще обнаруживают на шее, лопатках

и прикорневой  части

хвоста, в теплое и сухое — на внутренней

поверхности ушных раковин,

в области ганашей и щеток. Гематопиноз

следует дифференцировать

от бовиколеза, саркоптоидозов,

дерматофито-зов

и др.

части

хвоста, в теплое и сухое — на внутренней

поверхности ушных раковин,

в области ганашей и щеток. Гематопиноз

следует дифференцировать

от бовиколеза, саркоптоидозов,

дерматофито-зов

и др.

Лечение. Против вшей лошадей дважды обрабатывают инсектицидами с интервалом 10—16 сут. Применяют 0,75%-ный водный раствор хлорофоса, 0,5%-ную водную эмульсию фоксима, 0,15%-ную водную эмульсию циодрина, 0,1%-ную водную эмульсию нео-цидола, 0,05%-ную водную эмульсию стомозана (перметрина), 0,0025%-ную водную эмульсию бутокса, 3—5%-ные водные эмульсии оксамата и другие препараты до полного смачивания волосяного покрова.

Эффективны препараты в аэрозольных и беспропеллентных баллонах: акродекс, дерматозоль, перол, инсектол, оксалан из расчета 40—60 г на животное. Из системно действующих препаратов применяют ивомек, эквалан, цидектин, аверсект-2 (фармации) и др.

Профилактика. Для предотвращения распространения вшей не следует переводить пораженных животных из одного помещения в другое. Регулярная чистка кожного покрова лошадей — основа профилактики гематопиноза.