- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

Оводы — это короткоусые двукрылые насекомые. У имаго ротовое отверстие затянуто плевой, они являются афагами. В стадии личинки паразитируют у животных. В зависимости от локализации личинок в теле хозяина различают: семейство Hypodermatidae (подкожные оводы), включающее 9 родов, из которых ветеринарное значение имеют роды Hypoderma, Oedemagena, Crivellia; семейство Oestridae (носоглоточные оводы), состоящее из 5 родов; ветеринарное значение имеют представители родов Oestrus, Rhinoestrus, Cephenomia и Cephalopina; семейство Gastrophilidae (желудочные оводы) с одним родом Gastrophilus.

Гиподерматоз крупного рогатого скота

Заболевание вызывается личинками подкожных оводов Hypoderma bovis (обыкновенный подкожник, строка) и Hypoderma lineatum (пищеводник) семейства Hypodermatidae. Оно характеризуется воспалительными процессами в местах их локализации, общей интоксикацией организма и снижением продуктивности животных. Ежегодные потери от недополучения молока, мяса и снижения качества кожевенного сырья составляют сотни миллионов рублей.

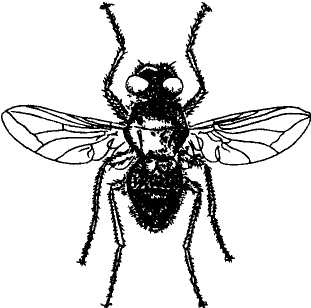

Возбудители. Взрослые оводы (имаго) длиной до 2 см, по внешнему виду напоминают шмеля. Тело покрыто густыми, темными, местами желтовато-красными волосками. Голова узкая, хоботок отсутствует. На конце брюшка у самок имеется длинный яйцеклад, который в спокойном состоянии втянут в брюшко. Крылья широкие, светло-дымчатого цвета. Ноги хорошо развиты, снабжены на концах парой коготков и присасывательной подушечкой. Пищеводник отличается от строки меньшими размерами и окраской волос груди и брюшка. Яйца продолговато-овальные, с прикрепительным придатком, длиной до 1 мм.

Личинка 1-й стадии при выходе из яйца имеет длину 0,6 мм, бледно-желтого цвета. У строки приротовые крючья разделяются под острым углом в виде вилки, у пищеводника передний конец заострен и имеет зубовидный выступ.

Личинки 2-й стадии без ротовых крючьев, на их месте пигментированные участки размером 18—20 мм.

Личинки 3-й стадии строки до 28 мм, пищеводника 16—18 мм. У строки заднее дыхальце воронкообразное, шипы заднего края заканчиваются на спинной стороне на четвертом и пятом, на брюшной — на шестом сегменте, мелкие шипы вокруг задних дыхалец образуют широкую зону. У пищеводника дыхальца плоские, шипы заднего края заканчиваются на спинной стороне на шестом и седьмом, на брюшной — на седьмом сегменте.

Куколки по окраске более темные, чем личинки.

Биология развития. Оводы развиваются с полным метаморфозом. В течение года дают одну генерацию. Живут имаго от 3 до 10 сут, а при пониженной температуре — до 28 сут. Имаго не питаются. В солнечные дни лёт оводов отмечают при температуре 6— 8 °С, в пасмурные — при 13—14 °С. После спаривания сразу же отправляются на поиски животных для откладки яиц.

Самка строки откладывает до 800, а пищеводника — до 450 яиц. При подлете самка строки вызывает сильное беспокойство животного и прикрепляет к волосу по одному яйцу, пищеводник же приближается к животному обычно по траве, не вызывая у него беспокойства, а поэтому за 1 раз откладывает на волос от 5 до 20 яиц. Формирование личинки внутри яйца продолжается 3—7 сут.

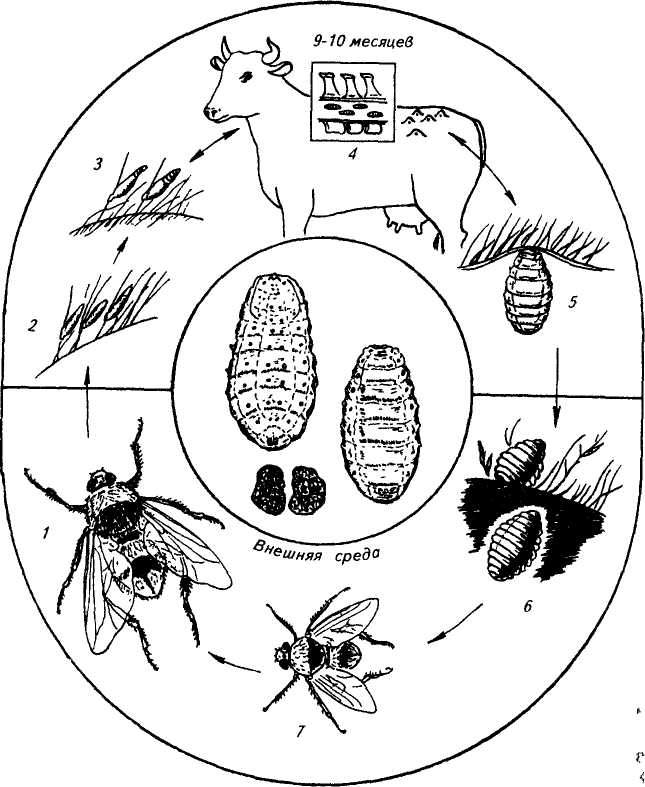

Вылупившиеся из яиц личинки проникают через кожу в тело хозяина, мигрируют вдоль крупных сосудов и нервов к позвоночнику и через межпозвоночные отверстия попадают в жировую ткань спинномозгового канала, а личинки 1-й стадии пищеводника мигрируют в сторону пищевода и локализуются в его под слизистом слое. Продолжительность пребывания личинок в пищеводе и спинномозговом канале 5—6 мес. После этого они мигрируют к области спины и поясницы, где формируют соединительнотканные капсулы. Для дальнейшего развития они нуждаются в кислороде атмосферного воздуха, для чего образуют в коже свищевые отверстия. Спустя 1— 8 сут личинки линяют и переходят во 2-ю, а затем и в 3-ю стадию. Созревшие личинки 3-й стадии через свищевые отверстия в коже выходят из капсулы и падают на землю, где окукливаются. Продолжительность развития куколки 20—40 сут (рис. 163).

Э пизоотологические

данные. Источник

инвазии — больные животные.

Молодняк инвазируется интенсивнее, чем

взрослые, у них

свищевые капсулы весной появляются на

1 мес раньше. Плотность

расселения скота — один из основных

факторов, влияющих на численность

оводов и пораженность животных личинками.

Имаго оводов

обычно не стремятся покидать места

выплода и не летают на далекие

расстояния. В специализированных

хозяйствах промышленного

типа продолжительность подхода личинок

1-й стадии к коже

пизоотологические

данные. Источник

инвазии — больные животные.

Молодняк инвазируется интенсивнее, чем

взрослые, у них

свищевые капсулы весной появляются на

1 мес раньше. Плотность

расселения скота — один из основных

факторов, влияющих на численность

оводов и пораженность животных личинками.

Имаго оводов

обычно не стремятся покидать места

выплода и не летают на далекие

расстояния. В специализированных

хозяйствах промышленного

типа продолжительность подхода личинок

1-й стадии к коже

Рис. 163. Биология развития подкожного овода:

1 — самка окрыленного овода, 2 — яйца на волосах; 3 — выход из яйца личинки- 4 — личинки 1 й стадии в спинномозговом канале; 5 - личинка 3-й стадии „од'коже^ 6 -куколка в почве 7 -взрослый самец

спины коров увеличивается на 1,5 мес. Сроки развития личинок 2-й и 3-й стадии длительнее у коров на 18, а у молодняка на 13 сут

Патогенез. Личинки 1-й стадии, проникая через кожу, вызывают болезненность и беспокойство животного. На месте проникновения образуется ранка, из которой выделяется серозный экссудат. Мигрируя в организме, они вызывают повреждение тканей, развивается воспаление. В дальнейшем поврежденные участки замещаются соединительной тканью. Скопление большого количества личинок в пищеводе может нарушить его проходимость, а в спинномозговом канале вызвать паралич задних конечностей животных. Личинки 2-й и 3-й стадий вызывают хронические воспалительные процессы с разрастанием соединительной ткани вокруг свищевых капсул. Продукты обмена веществ личинок приводят к интоксикации организма животных, истощению и снижению их продуктивности.

Симптомы болезни. При внедрении личинок в кожу у животных появляются зуд, отек подкожной клетчатки, болезненность при пальпации этих мест. При подходе личинок к коже спины симптомы наиболее характерны. Сначала образуются небольшие уплотнения, через некоторое время они превращаются в слабозаметные бугорки с отверстием в центре. По мере роста личинки увеличивается выделение из свищевого отверстия серозной жидкости, которая склеивает волосы. Кожа, покрывающая свищевую капсулу, неэластична, болезненна.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии животных в период заражения личинками в подкожной клетчатке можно обнаружить небольшие пузырьки, в которых просматриваются личинки от 1 до 5 мм в длину. На путя* миграции личинок заметны грязно-зеленые полосы выделений. Пораженные личинками участки пищевода геморрагичны, отечны. В местах скопления личинок в спинномозговом канале кровоизлияния.

В коже, подкожной клетчатке хорошо заметны свищевые капсулы, в этих местах отмечается серозно-геморрагическое воспаление мышц, охватывающее обширные области спины.

Диагностика. Диагноз ставят на основании осмотра и пальпации кожи животного в местах скопления личинок 2-й и 3-й стадий от холки до крестца. В южных районах страны клинически осматривают животных в конце декабря, в центральных — с конца февраля.

Раннюю диагностику гиподерматоза проводят в октябре— ноябре реакцией непрямой гемагглютинации с использованием диагностикумов из личинок гиподерм с сыворотками крупного рогатого скота, пораженного гиподерматозом. Высокоспецифична иммуноферментная реакция ELISA.

Лечение. Основное место в системе мер борьбы с гиподерматозом занимает ранняя химиотерапия, направленная на уничтожение личинок оводов 1-й стадии, мигрирующих в организме, и поздняя химиотерапия с целью уничтожения личинок, находящихся в свищевых капсулах (желваках).

Раннюю

химиотерапию проводят осенью после

окончания лёта оводов

в сентябре—октябре. Обработке подлежит

все поголовье скота,

выпасавшееся на пастбище, в том числе

и скот фермерских и индивидуальных

хозяйств. Для этого применяют

инсектициды

Рис 164 Hypoderma diana

системного действия: гиподер-мин-хлорофос, диоксафос-К, гипхлофос (хлорацетофос), ивомек, цидектин, аверсект (фармации) и фасковерм. Гиподермин-хлорофос, диоксафос-К и гипхлофос льют тонкой струйкой по обе стороны позвоночника от холки до крестца с помощью специального дозатора, шприца-полуавтомата Шилова, шприца Жанэ в дозах: гиподермин-хлорофос животным массой до 200 кг — в дозе 16 мл, более 200 кг — 24; диоксафос-К и гипхлофос — соответственно 12 и 16 мл.

Ивомек, цидектин и аверсект (фармации) вводят однократно подкожно в дозе 0,2 мг/кг, фасковерм — подкожно 1 мл на 20 кг, но не более 10 мл на животное.

Позднюю химиотерапию проводят однократно в период максимального подхода личинок к коже £пины методами поливания или подкожного введения препаратов в тех же дозах, что и при ранней химиотерапии. Кроме того, используют методом поливания 0,2%-ную водную эмульсию (в э.) циперметрина, 0,05%-ную в. э. К-отрина, 2%-ную в. э. гипхлофоса и 0,0025%-ную в. э. бутокса в объеме 200—250 мл на животное.

Профилактика. Летом 1 раз в 20 сут животных обрабатывают пиретроидами (стомозаном, К-отрином, бутоксом, эктомином и др. согласно действующим наставлениям).

В хозяйствах со стойловым содержанием животных с начала выпадения личинок на окукливание и до окончания регулярно убирают навоз, складируют и подвергают биотермическому обеззараживанию.