- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Кокцидиозы

Остро,

подостро и хронически протекающие

болезни животных и

человека, вызываемые различными видами

простейших, относящихся

к подцарству Protozoa,

типу Apicomplexa,

классу Sporozoa,

отряду

Coccidia,

семейству Eimeriidae.

Семейство Eimenidae

делится

на два подсемейства: Eimeriinae

и Isosporinae.

отряду

Coccidia,

семейству Eimeriidae.

Семейство Eimenidae

делится

на два подсемейства: Eimeriinae

и Isosporinae.

Представители того и другого подсемейства имеют сложную биологию развития. Стадии возбудителей, развивающиеся в организме животных, называются эндогенными. Эндогенные стадии подсемейства Eimeriinae строго специфичны и развиваются в организме одного вида животных, поэтому их называют моноксенными. Возбудители подсемейства Isosporinae могут быть как специфичными, относящимися к роду Isospora, так и неспецифичными, проходящими эндогенное развитие в организме дефинитивного и промежуточного (гетероксенного) хозяев.

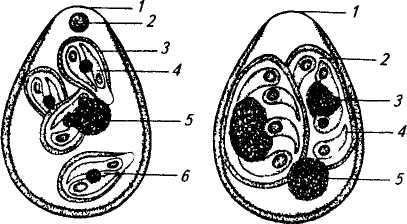

Во внешней среде при определенных условиях — оптимальных температуре, влажности и доступе кислорода —происходит экзогенный этап развития — стадия спорогонии, или споруляции, в результате которой в ооцисте формируется у представителей подсемейства Eimeriinae 4 спороцисты и в каждой по 2 спорозоита, а у подсемейства Isosporinae — по 2 спороцисты с 4 спорозоитами в каждой (рис. 118, а).

Болезни, вызываемые представителями подсемейства Eimeriinae, называют эймериозами или кокцидиозами (по названию отряда). Возбудители, относящиеся к подсемейству Isosporinae, могут вызывать не только изоспорозы, но и, когда их эндогенные стадии развиваются в промежуточном хозяине, токсоплазмоз, саркоцистоз, безноитиоз и пр. по родовому названию: Toxoplasma, Sarcocystis, Besnoitia и т. д.

Возбудителями эймериозов являются кокцидии из семейства Eimeriidae, подсемейства Eimeriinae.

Биология развития. Эймерии характеризуются тремя стадиями

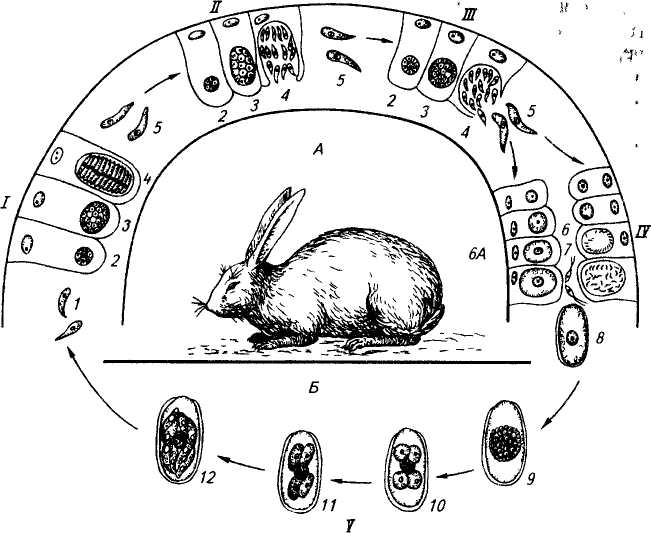

Рис 118 Строение ооцист

а — семейства Eimenidae 1 — шапочка, 2 — полярная светопреломляющая гранула, 3 4 — оболочка ооцисты, 5 — цитоплазма, 6 — подсемейства Eimeriinae / — микропиле, 2 — полярная све топреломляющая гранула, 3 — спороциста, 4 — спорозоит, 5 — остаточное тело в ооцисте, 6 — остаточное тело в спороцисте, в — подсемейства Isosponnae / — микропиле, 2 — спороциста, 3 — остаточное тело в спороцисте, 4 — спорозоит 5 — остаточное тело в ооцисте.

развития — эймериоидный тип: спорогонией, мерогонией и гамето-гонией. Первая проходит во внешней среде при определенной температуре (оптимальная 18—25 °С), необходимой влажности и доступе кислорода Эта стадия называется экзогенной. В ооцисте формируются 4 спороцисты и в каждой из них по 2 спорозоита. Такие ооцисты называют спорулированными, зрелыми или инвазионными. Они способны заражать восприимчивых животных, в организме которых происходит развитие эндогенной стадии.

Попав вместе с кормом или водой в желудочно-кишечный канал, оболочки ооцист и спороцист разрушаются, а высвободившиеся спо-розоиты внедряются в эпителиальные клетки кишечника. Внутри клетки ядро спорозоита увеличивается и многократно делится, формируется многоядерное образование — меронт первой генерации. Далее в нем образуется такое количество мерозоитов, сколько в нем было ядер Мерозоиты, разрушив клетку, выходят в просвет кишечника и внедряются в новые эпителиальные клетки. В них формируются меронты второй генерации. Этот процесс бесполого множественного размножения называют мерогонией, и он может повторяться до пяти раз. Каждый вид эймерий эту стадию развития проходит в строго определенном участке кишечника. Так, Е. tenella развивается в толстом отделе кишечника, Е. acervulina — в двенадцатиперстной кишке и т. д.

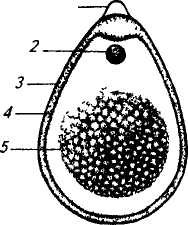

Мерозоиты последней генерации, проникая в здоровые клетки, дают начало образованию макро- и микрогаметоцитов. Из макрога-метоцитов формируются женские клетки — макрогаметы, а из микрогаметоцитов формируется множество микрогамет — мужских половых клеток, имеющих два жгутика. Этот процесс называется гаметогонией. Микрогаметы подвижны, они копулируют с крупными неподвижными макрогаметами. Образуется зигота, которая покрывается оболочкой, и в виде ооцисты выделяется во внешнюю среду, где проходит стадия спорогонии (рис. 119,Л).

Патогенез и иммунитет. Патологический процесс начинается с проникновения спорозоитов в эпителиальные клетки кишечника у большинства животных, желчных ходов у кроликов при поражении их Е. stiedae и мочевых канальцев у гусей при поражении их Е. trun-cata. На стадии мерогонии наступает массовая гибель эпителиальных клеток. Так, в меронте первой генерации у Е. tenella образуется свыше 900 мерозоитов, которые, поражая такое же число клеток, разрушают их, формируя меронты второй генерации. Установлено, что в организме больного животного ежедневно гибнет более 500 млн эпителиальных клеток кишечника.

Одновременно с гибелью эпителиальных клеток разрушаются кровеносные сосуды и нервные клетки. Нарушается целостность стенки кишечника. Массовый распад клеточных элементов приводит к тому, что на мертвом белковом субстрате размножается гнилостная микрофлора. Она усиливает воспалительные процессы в

■Hi

А — в кишечнике кролика, Б — во внешней среде, /, // III — мерогония, ГУ— гаметогония, V—

спорогония, / — спорозоиты, 2—4 — развитие шизонтов 5 — мсрозоиты, б — развитие макрога-

чет, 7 — микрогаметы, S — зигога, 9 — ооциста неспор>лированная, 10—12 — спорогония

кишечнике, вызывая расстройство всасывательной и двигательной функций и способствуя развитию поносов. Это приводит к хроническому голоданию, застойным явлениям и отекам в различных органах и тканях.

С развитием болезни происходит нарушение водного баланса, увеличивается вязкость крови, что осложняет работу сердца, уменьшается число эритроцитов и в крови падает уровень гемоглобина Кроме того, в период острого течения болезни снижается содержание в крови сахара, глютатиона, каталазы. Изменяется белковый состав крови.

Продукты метаболизма эймерий и сопутствующей микрофлоры, нарушение процессов ассимиляции и диссимиляции вызывают патологические изменения в центральной нервной системе, проявляющиеся параличами конечностей и другими клиническими признаками.

Переболевшие эймериозом животные приобретают резистентность к повторному заражению эймериями тех видов, которыми была вызвана инвазия. Степень невосприимчивости зависит от многих факторов и прежде всего от количества эймерий, поступивших в организм, кратности поступления, вирулентности, видового состава, физиологического состояния организма, условий кормления и содержания животных и многих других факторов.

Чем тяжелее переболевает животное, чем длительнее протекает инвазия, тем более высокой степени формируется невосприимчивость к повторному заражению.

Иммунитет при эймериозах является нестерильным и обусловлен наличием паразита в организме, что обеспечивается на практике частыми реинвазиями. Эти особенности используются в производственных условиях для активной иммунизации восприимчивого поголовья. Животным дают внутрь с кормом или водой определенное количество возбудителей нужного вида, которое не вызывало бы проявление клинического заболевания. Если точную дозировку обеспечить трудно, то одновременно с эймериями дают эймериоста-тики. В результате происходит бессимптомное переболевание животных и они приобретают иммунитет к повторному заражению.