- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

Остро и подостро протекающая трансмиссивная болезнь, характеризующаяся увеличением поверхностных лимфатических узлов, лихорадкой, нарушением функций сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, истощением и высокой смертностью животных

Возбудители. У крупного рогатого скота — Theilena annulata, Th sergenti, Th mutans, Th onentahs, у овец и коз — Th ovis и Th recondita, у северных оленей — Th tarandirangifens Локализуются в клетках системы мононуклеарных фагоцитов лимфоузлов, селезенки, печени, костного мозга, а также в эритроцитах и лейкоцитах

Морфологические признаки возбудителей зависят от стадии развития Размножающиеся в лимфатических узлах макро- и микромеронты имеют разнообразные форму и размер (8—20 мкм) При окраске по Романовскому цитоплазма окрашивается в голубой цвет, ядро — в темно-красный Ядра макромеронтов имеют крупные размеры, неправильную форму, у микромеронюв они мелкие, точкообразные

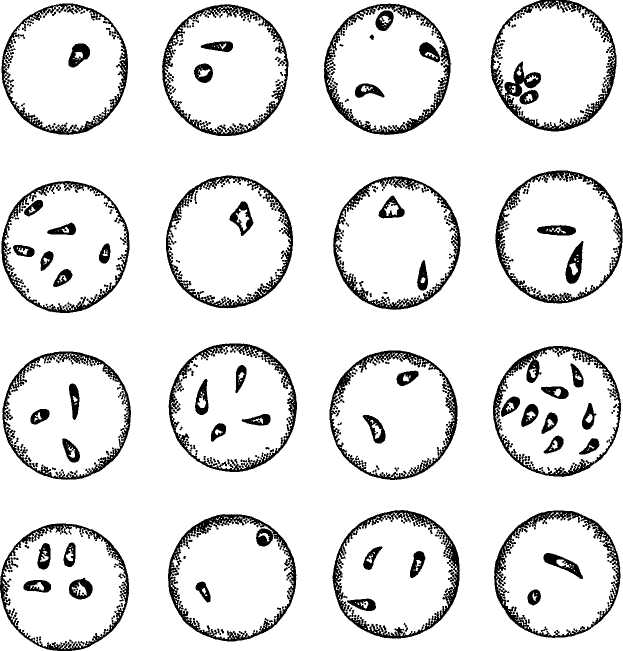

Рис 116 Стадии развития Theilena annulata в эритроцитах

Эритроцитарные стадии (мерозоиты) могут быть круглой, овальной, запятовидной, анаплазмоидной формы Величина меро-зоитов 0,5—2,5 мкм Цитоплазма также окрашивается в голубой цвет, ядро — в красный В одном эритроците может быть до 7 паразитов, но чаще 2—3 Пораженность эритроцитов доходит до 80— 95 % (рис 116)

Биология

развития. Тейлерииды

развиваются в иксодовых клещах-переносчиках

и организме жвачных животных. В организм

последних

они попадают в период кровососания

вместе со слюной на стадии

мелких одноядерных спорозоитов. Вначале

они мигрируют в регионарный

месту укуса лимфатический узел, проникая

в лимфоциты. Здесь размножаются путем

бесполого множественного деления

(мерогония, шизогония) с образованием

многоядерных микро-меронтов

(гранатных тел, коховских шаров, шизонтов)

с крупными, неправильной

формы ядрами. Они распадаются на

мерозоиты, которые

снова делятся с образованием макромеронтов.

Этот процесс

повторяется многократно. На последних

стадиях мерозоитов образуются

микромеронты, имеющие мелкие круглые

ядра. В микромеронтах

путем Почкования образуются микромерозоиты,

Биология

развития. Тейлерииды

развиваются в иксодовых клещах-переносчиках

и организме жвачных животных. В организм

последних

они попадают в период кровососания

вместе со слюной на стадии

мелких одноядерных спорозоитов. Вначале

они мигрируют в регионарный

месту укуса лимфатический узел, проникая

в лимфоциты. Здесь размножаются путем

бесполого множественного деления

(мерогония, шизогония) с образованием

многоядерных микро-меронтов

(гранатных тел, коховских шаров, шизонтов)

с крупными, неправильной

формы ядрами. Они распадаются на

мерозоиты, которые

снова делятся с образованием макромеронтов.

Этот процесс

повторяется многократно. На последних

стадиях мерозоитов образуются

микромеронты, имеющие мелкие круглые

ядра. В микромеронтах

путем Почкования образуются микромерозоиты,

Рис. 117. Биология развития Theilena annulata:

1 — спорозоиты; 2 — лимфоузел; 3 — лимфоциты с микромеронтами, 4 — лимфоциты с макроме-ронтами, 5 — микромерозоиты, 6 — эритроциты

которые проникают в эритроциты (рис. 117). Размножение паразитов в эритроцитах происходит путем простого бинарного деления и почкования. Эритроцитарные стадии продолжают свое развитие в кишечнике, гемолимфе и слюнных железах клещей-переносчиков, куда они попадают во время кровососания. Выполненные в последние годы исследования на электронно-микроскопическом уровне свидетельствуют о том, что в организме клещей размножение идет половым способом (М. В. Крылов).

Эпизоотологические данные. Имеет большое распространение в южных регионах России, в государствах Средней Азии, на юге Казахстана, на Кавказе, в Ростовской и Астраханской областях, на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в Китае, Корее, Болгарии, Греции и др. Болезнь зарегистрирована во многих странах Африки, Азии, в последние годы и в Латинской Америке.

Болезнь наносит большой экономический ущерб, так как тейле-риоз — наиболее злокачественная кровепаразитарная болезнь. Потери складываются из высокой смертности животных (40— 80 %), снижения молочной продуктивности коров, уменьшения прироста массы и ухудшения качества мяса. После переболевания продуктивность животных длительное время полностью не восстанавливается. У больных и перенесших заболевание быков-производителей на несколько месяцев нарушается сперматогенез. Особенно тяжело болеет привозной высокопородистый скот. Большие расходы идут на лечение животных. Болеют все породы крупного и мелкого рогатого скота, восприимчивы и буйволы.

Источником инвазии являются больные животные и носители паразитов. Основные переносчики возбудителя — клещи рода Hyaloma (H. detritum и Н. anatolicum). Все активные фазы клеща паразитируют на сельскохозяйственных животных. Они обитают преимущественно в степях, предгорьях (до 500 м над уровнем моря) и поймах рек, приспособились к жизни в помещениях и базах, поэтому животные могут болеть не только в пастбищный, но и в стойловый период. У овец переносчиками тейлерий могут быть иксодовые клещи родов Haemophisalis (H. sulcata), Ixodes (I. persul-catus), Dermacentor (D. marginatus), а также кошарный клещ Alveonasus lahorensis. При наличии Н. detritum болезнь регистрируется с мая по октябрь, в местах обитания Н. anatolicum — с марта—апреля по октябрь. Сезонность и динамика тейлериоза определяются в основном видовым составом переносчиков, их биологическими особенностями, погодными условиями и общим состоянием животных.

Патогенез.

Патогенное

влияние тейлерий начинается с момента

их внедрения в лимфатический узел, что

сопровождается развитием лимфаденита.

Дальнейшее размножение тейлерий в

органах кроветворения

приводит к морфологическим и функциональным

изменениям во многих органах и

системах, гибели большого количества

клеточных

элементов. Тормозится процесс эритропоэза,

происхо

дит

массовое разрушение эритроцитов, что

приводит к развитию анемии. В местах

развития меронтов формируются

гранулоподоб-ные

образования, а затем на их месте — язвы.

Особенно много язв в

сычуге. Увеличивается порозность

сосудов, что приводит к отекам и

массовым кровоизлияниям на слизистых

и серозных оболочках внутренних органов.

Интоксикация организма животных

продуктами жизнедеятельности тейлерий

сопровождается нарушением функций

центральной нервной системы, особенно

теплорегулиру-ющего центра, процессов

пищеварения. Сосудистые расстройства

головного мозга в начале болезни вызывают

повышенную возбудимость,

а затем угнетение животных. В их организме

нарушается обмен

веществ, что сопровождается снижением

содержания общего белка.

Накапливаются свободные аминокислоты,

уменьшается количество гликогена и

железа. Одновременно увеличивается

содержание

меди, никеля и марганца. Глубокие

морфологические и функциональные

расстройства в организме животных

сопровождаются

развитием тяжелой клинической картины

болезни.

дит

массовое разрушение эритроцитов, что

приводит к развитию анемии. В местах

развития меронтов формируются

гранулоподоб-ные

образования, а затем на их месте — язвы.

Особенно много язв в

сычуге. Увеличивается порозность

сосудов, что приводит к отекам и

массовым кровоизлияниям на слизистых

и серозных оболочках внутренних органов.

Интоксикация организма животных

продуктами жизнедеятельности тейлерий

сопровождается нарушением функций

центральной нервной системы, особенно

теплорегулиру-ющего центра, процессов

пищеварения. Сосудистые расстройства

головного мозга в начале болезни вызывают

повышенную возбудимость,

а затем угнетение животных. В их организме

нарушается обмен

веществ, что сопровождается снижением

содержания общего белка.

Накапливаются свободные аминокислоты,

уменьшается количество гликогена и

железа. Одновременно увеличивается

содержание

меди, никеля и марганца. Глубокие

морфологические и функциональные

расстройства в организме животных

сопровождаются

развитием тяжелой клинической картины

болезни.

Иммунитет. Переболевшие животные приобретают напряженный нестерильный иммунитет, сохраняющийся в течение нескольких лет. Устойчивость к реинвазии обусловлена клеточными и гуморальными факторами иммунитета. В организме вырабатываются антитела двух типов: против тейлерий из эритроцитов и против тейлерий из органов кроветворения. На 3—4-й день появляются антитела против меронтов, а на 7—10-й день и после укуса клещей — против эритроцитарных стадий возбудителя. Напряженность и длительность иммунитета зависят от тяжести течения болезни и пато-генности возбудителя. При отсутствии повторного инвазирования иммунитет сохраняется в течение 2—4 лет. Следует иметь в виду, что антитела специфичны для каждого вида возбудителя. Перекрестный иммунитет не вырабатывается. Изучение иммунных свойств различных стадий тейлерий позволило создать вакцину против тейлериоза (Н. И. Степанова, В. Т. Заблоцкий), которая успешно применяется в практике.

Симптомы болезни. Инкубационный период продолжается 6— 12 дней и более. Болезнь протекает остро и под остро. Одним из первых клинических признаков является одностороннее увеличение в 2—4 раза лимфатических узлов (чаще предлопаточного, надвымен-ного или подколенного), регионарных месту укуса иксодового клеща. Они становятся плотными, болезненными, легко прощупываются. Спустя 1—3 дня температура тела поднимается до 41 °С и выше и держится в течение всей болезни. В этот период в пунктатах лимфатических узлов обнаруживают макромеронты, а на 2—3-й день после повышения температуры в мазках крови можно легко обнаружить эритроцитарные формы тейлерий.

Вначале у больных сохраняются аппетит и жвачка. Они несколько возбуждены, активно реагируют на раздражители. Однако через 3—4 дня аппетит полностью пропадает, резко снижается удой. Перистальтика кишечника усиливается, появляется понос с примесью слизи и крови. В дальнейшем развивается атония преджелудков. Затрудняется мочеиспускание. Моча выделяется тонкими струйками, цвет ее без изменений или немного темнее обычного. Видимые слизистые оболочки вначале гиперемированы, затем анемичны, слабожелтушны, со множественными кровоизлияниями. Могут быть отек век и слезотечение. В слезных истечениях обнаруживают меронты. Появляются кровоизлияния на коже вымени, мошонки, внутренней поверхности ушной раковины, корня хвоста и других местах. Резко учащаются пульс (до 80—130 ударов в минуту) и дыхание (40—80 движений). Может быть пульсация яремной вены. В крови отмечают эритропению, гемоглобинемию, лейкоцитоз. В лейкограмме наблюдается ядерный сдвиг влево до юных и миелоцитов. Часто обнаруживают нормобласты, эритроциты с базофильной зернистостью, тельца Жоли; развиваются анизоцитоз, пойкилоцитоз и полихроматофилия.

Животные стоят, широко расставив конечности, больше лежат, поднимаются с большим трудом. Стельные коровы абортируют. Может быть сухой и прерывистый кашель. На внешние раздражители животные не реагируют, кожная чувствительность понижена. Спустя 6—8 дней температура тела начинает опускаться ниже нормы и животное чаще всего погибает.

При подостром течении у больных отмечают увеличение поверхностных лимфатических узлов, повышение температуры тела до 40—42 °С. Лихорадка держится продолжительное время, иногда температура тела периодически понижается. Через 3—4 нед животные становятся угнетенными, исчезает аппетит, падает продуктивность. Отмечается анемичность слизистых оболочек, на них появляются точечные кровоизлияния. Множественные геморрагии могут быть на коже. Нарушается функция желудочно-кишечного канала — понос, сменяющийся запором. Животные быстро худеют, ослабевают, больше лежат, стонут, не реагируют на внешние раздражители, развивается сердечная недостаточность. Многие больные животные погибают, особенно высокая смертность наблюдается среди привозного скота.

У

овец и коз болезнь начинается с повышения

температуры тела до

41—42 °С. Общее состояние животных

угнетенное, исчезает аппетит,

прекращается жвачка. Увеличиваются

лимфатические узлы, чаще предлопаточные

или коленной складки. Учащаются пульс

и дыхательные движения. У больных

животных наблюдаются анемичность

и слабая желтушность слизистых оболочек,

понос, затем

запор. Каловые массы с примесью крови

и слизи. У некоторых

из них моча приобретает темный цвет.

Болезнь длится 4— 12

дней. Отход овец на территории СНГ от

тейлериоза, вызываемого Th.

ovis,

менее значительный, чем в других странах.

Болезнь,

вызываемая

Th.

recondita,

протекает легко, без выраженных

клинических признаков и обычно

заканчивается выздоровлением.

вызываемая

Th.

recondita,

протекает легко, без выраженных

клинических признаков и обычно

заканчивается выздоровлением.

Патологоанатомические изменения. Трупы истощены. Слизистые оболочки и кожа на беспигментных участках, подкожная клетчатка желтушны, с пятнистыми кровоизлияниями. Поверхностные лимфоузлы увеличены (иногда в 8—10 раз), сочны на разрезе, в паренхиме кровоизлияния. Такие же изменения могут быть в околожелудочных, околопочечных и портальных лимфоузлах. В грудной полости и сердечной сорочке находят небольшое количество красноватой жидкости. Слизистая оболочка органов дыхания усеяна кровоизлияниями. Они могут быть на плевре и в легких. Сердце увеличено в объеме, мышца дряблая. На эпикарде и эндокарде точечные и полосчатые кровоизлияния.

Печень увеличена, дряблая, серо-желтоватого или желто-охряного цвета, под капсулой и в паренхиме кровоизлияния. Мускатность не наблюдается. Селезенка увеличена в 1,5—2 раза, пульпа размягчена, на разрезе темно-вишневого цвета, под капсулой кровоизлияния. Почки окружены инфильтрированной околопочечной клетчаткой, увеличены, под капсулой, а также в корковом и мозговом слоях, слизистой лоханки заметны кровоизлияния. Мочевой пузырь содержит светло- или темно-желтую мочу. На его слизистой оболочке заметны точечные кровоизлияния. Книжка заполнена плотными и сухими кормовыми массами. Имеется ряд патологоанатомических изменений в органах и тканях, специфических для тейлериоза. Наиболее часто (почти в 100 % случаев) их отмечают на слизистой сычуга. Вначале они имеют вид мелких, величиной с булавочную головку, ярко-красных бугорков, рассеянных на поверхности складок. Затем они увеличиваются, их центр становится серым и выпадает. На его месте образуется мелкая ярко-красного цвета язва (2—10 мм в диаметре). Бугорки могут сливаться, а воспалительный процесс принимает дифтеритиче-ский характер. Такие же образования обнаруживаются в слизистой оболочке кишечника (39 % случаев), желчного пузыря (28 %), гортани, трахеи, мочевого пузыря, в почках (56 %), печени (45 %). Иногда образование бугорков наблюдается в мышцах и коже.

Сходная патологоанатомическая картина может наблюдаться и в организме овец, павших от тейлериоза.

Диагностика. Диагноз ставят на основании изучения эпизоотоло-гических данных, клинических признаков болезни, обнаружения специфических патологоанатомических изменений и исследования мазков-отпечатков из пунктата поверхностных лимфатических узлов, печени, селезенки, окрашенных по Романовскому для обнаружения меронтов. В более поздние сроки исследуют мазки крови с целью выявления эритроцитарных стадий тейлерий.

Для ранней диагностики и выявления тейлерионосительства разработаны серологические реакции (РСК, РДСК, РИФ) с антигенами из различных стадий развития тейлерий.

Лечение. Больных животных необходимо выделить из стада и создать им покой. Обеспечить легкопереваримыми кормами и водой. В рацион включают провяленную траву или мягкое сено, измельченные корнеплоды, концентраты, свежее обезжиренное и цельное молоко. Специфических высокоэффективных препаратов нет. Рекомендуется несколько схем комплексного лечения.

В первые дни болезни назначают хиноцид в дозе 1 мг/кг в сочетании с бигумалем в дозе 12,5 мг/кг. Препараты вводят внутрь однократно в виде 1%-ного водного раствора. В первые 3 дня вводят хиноцид, а в последующие 4—5 дней — бигумаль. Оба препарата можно назначать одновременно до снижения температуры тела. Общий курс лечения не должен превышать 6 дней. Одновременно животным дают раствор кофеина, фталазол, сульфат меди, витамин В12, хлорид кобальта.

Комплексный препарат АБП (акрихин, бигумаль, плазмоцид) назначают в сочетании с антибиотиками и симптоматическими средствами. Препарат задают внутрь в дозе 1,1 г/100 кг в течение 5— 8 сут до снижения температуры тела.

Лечение животных тремя комплексами. В первый комплекс входят препараты азидин или беренил, окситетрациклин или тетрациклин, которые назначают в обычных дозах. Через 2—6 ч животным вводят второй комплекс, состоящий из 10%-ного раствора хлорида натрия и аскорбиновой кислоты, которые вводят внутривенно. Введение первого и второго комплексов обычно повторяют не более 2—3 раз. При очень тяжелом состоянии прибегают к введению третьего комплекса, состоящего из 40%-ного раствора глюкозы и 10%-ной аскорбиновой кислоты.

Профилактика и меры борьбы. Для предупреждения заболевания животных тейлериозом проводят комплекс мер, предусмотренных для борьбы с другими кровепаразитарными болезнями. Важнейшим мероприятием является вакцинация животных. Вакцину вводят подкожно в дозе 1 мл в осенне-зимний период (за 2—3 мес до появления на пастбище клещей-переносчиков) восприимчивому молодняку. У привитых животных через 14—22 дня могут повыситься температура и увеличиться регионарный месту введения лимфатический узел. Иммунитет наступает на 30—35-й день и сохраняется пожизненно, если животное ежегодно подвергается нападению инвазированных тейлериями клещей. В условиях, исключающих повторное инвазирование, создается иммунитет продолжительностью до двух лет.