- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Пироплазмоз крупного рогатого скота

Остро протекающая трансмиссивная болезнь, сопровождается высокой температурой, анемией и желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, расстройством функции многих органов и систем.

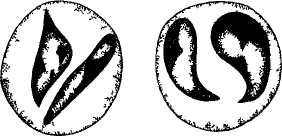

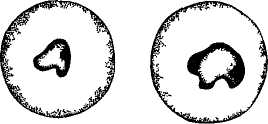

Возбудители. Piroplasma bigemina (Babesia bigemina) относится к семейству Babesiidae. Локализуются в эритроцитах, имеют чаще круглую, овальную, грушевидную и амебовидную формы. Характерной для этого паразита является парногрушевидная форма с расположением паразитов, соединенных тонкими концами под острым углом. Их длина больше радиуса эритроцита. В одном эритроците может находиться 1—4 и более паразита. В начале болезни чаще встречаются одиночные формы, затем появляется много парногру-шевидных (рис. 115). Пораженность эритроцитов составляет 5— 15 %, иногда паразитемия может доходить до 40 %, особенно высока она в эритроцитах кровеносных сосудов головного мозга и почек (80—100 %).

Биология развития. В эритроцитах крупного рогатого скота пироплазмы размножаются простым делением или почкованием. Дальнейшее развитие происходит в организме иксодовых клещей — Boophilus calcaratus, Haemophysalis punctata и Rhipicephalus bursa. Передача пироплазм происходит по трансовариальному типу. Клещи рода Boophilus передают пироплазм в фазе нимф, клещи родов Haemophysalis и Rhipicephalus — в фазе имаго.

Эпизоотологические

данные. Наиболее

тяжело переболевает скот, завезенный

из благополучной местности. Буйволы,

зебу и их помеси,

а также молодняк крупного рогатого

скота переболевают легче.

Однако описаны случаи заболевания телят

даже в первые дни жизни.

Сезон болезни связан с активностью

клещей-переносчиков, а

ареал распространения ограничен

определенными территориями. Биотопы

иксодовых клещей Boophylus

calcaratus

находятся на

нераспаханных лугах и пастбищах с

высокой влажностью почвы и травянистой

и кустарниковой растительностью или

мелколесьем. Заражается

крупный рогатый скот преимущественно

в выпасной период,

за исключением южных регионов, где

иксодовые клещи нападают на животных

почти круглый год. Иногда инвазирование

может происходить и в помещениях при

заносе клещей с травой Источником

возбудителя являются больные животные

или паразитоносители,

а также зараженные клещи.

Рис 115 Стадии развития Piroplasma bigemina в эритроцитах

Обычно пироплазмоз проявляется в виде трех вспышек Первая из них начинается обычно в апреле и связана с перезаражением животных перезимовавшими личинками. Вторая вспышка отмечается в июне и обусловлена нападением иксодовых клещей первой генерации Осенняя (третья) вспышка пироплазмоза регистрируется в августе — октябре за счет второй генерации клещей

Пироплазмоз не встречается в местностях с засушливыми и горными пастбищами (900—1200 м над уровнем моря), а также при выпасе животных на культурных пастбищах.

В организме крупного рогатого скота пироплазмы сохраняются 6-16 нед, однако вне его быстро погибают. В трупах животных паразиты могут сохраняться до суток, в цитрированной крови при температуре 4—10 °С остаются жизнеспособными до 30 дней, а в жидком азоте при температуре —196 °С — до двух и более лет.

Симптомы болезни. Инкубационный период при заражении через клещей-переносчиков длится 8—14 дней. Первые случаи заболевания животных отмечают примерно на 10—15-й день с начала пастбищного периода. В первые дни болезни температура тела повышается до 41—42 °С и удерживается на таком уровне в течение всего периода заболевания. Больные животные отказываются от корма, не реагируют на внешние раздражители, отстают от стада, быстро худеют. У лактирующих коров резко снижается удой. На 2—3-й день болезни развивается гемоглобинурия. При этом цвет мочи изменяется от светло-красного до темно-вишневого, в ней содержится белок. Мочеиспускание частое.

Видимые слизистые оболочки вначале гиперемированы, затем становятся анемичными и желтушными, на них могут быть точечные и пятнистые кровоизлияния Пульс учащается до 100—120 ударов в минуту, увеличивается число дыхательных движений.

Нарушается функция желудочно-кишечного канала. Вначале прекращается жвачка, может быть понос, который вскоре сменяется стойкой атонией преджелудков. В фекалиях находят много слизи. Кровь становится водянистой, число эритроцитов уменьшается до 2,5 млн, содержание гемоглобина снижается до 25—32 %, число лимфоцитов увеличивается до 71 %, а нейтрофилов уменьшается.

Наибольшей тяжести течения болезнь достигает на 3—4-й день, общая продолжительность 8—15 дней в зависимости от общего состояния животных, качества кормления и условий содержания, а также своевременности оказания лечебной помощи. У молодняка до года, а также у местного скота пироплазмоз протекает значительно легче, иногда без выраженных клинических признаков. Отмечено также, что при весенней вспышке течение пироплазмоза более легкое, чем при летней и осенней. При этом наблюдаются повышение температуры тела, ухудшение аппетита, гипотония преджелудков, незначительное покраснение мочи, желтушность слизистых оболочек. По мере выздоровления животных, которое может наступать на 8—10-й день, клинические признаки болезни постепенно исчезают, понижается температура тела, улучшается аппетит, появляется жрачка, светлеет моча. При своевременном оказании лечебной помощи животные выздоравливают быстрее. Нередко в первые 3— 4 дня болезни наступает гибель животных.

Пироплазмоз

может протекать одновременно с

франсаиеллезом,

лептоспирозом

и другими болезнями, при этом клинические

признаки

могут в значительной степени отличаться.

лептоспирозом

и другими болезнями, при этом клинические

признаки

могут в значительной степени отличаться.

Патологоанатомические изменения. Трупы животных, как правило, истощены, иногда ниже средней упитанности. Видимые слизистые оболочки, подкожная клетчатка желтушны. В некоторых случаях на слизистых и серозных оболочках находят точечные и мелкопятнистые кровоизлияния. Мышечная ткань бледная, с желтушным оттенком. Кровь водянистая, свернувшаяся, лимфатические узлы увеличены. В брюшной полости находят незначительное количество жидкости. Селезенка увеличена в 2—4 раза, на поверхности могут быть кровоизлияния, на разрезе сочная, края закруглены, пульпа размягчена, но с разреза не стекает.

Печень увеличена, края закруглены, имеет плотную консистенцию, темно-коричневый, иногда глинистый цвет, рисунок долек хорошо выражен. Желчный пузырь растянут, полугустое содержимое темно-бурого или зеленоватого цвета. Почки увеличены и размягчены, мозговой и корковый слои сглажены. В мочевом пузыре содержимое красного цвета, на слизистой оболочке могут быть кровоизлияния. Книжка обычно наполнена сухими кормовыми массами, которые с трудом извлекаются. Слизистые оболочки сычуга и кишечника набухшие, гиперемированы, с кровоизлияниями.

В грудной полости и сердечной сорочке содержится небольшое количество светло-красной жидкости. Сердечная мышца дряблая, серого цвета, на ее поверхности, особенно в области предсердий, точечные и полосчатые кровоизлияния. Они могут быть также и на эндокарде. В бронхах имеется пенистая жидкость, легкие в состоянии отека.

Диагностика. Диагноз на пироплазмоз устанавливают на основании клинических признаков, патологоанатомических изменений с учетом эпизоотических особенностей и данных микроскопии мазков крови, окрашенных по Романовскому. В ряде государств разработаны и используются серологические методы (РСК, РИФ, РИГА и др.). Однако следует иметь в виду, что нередко они дают положительные перекрестные реакции на других кровепаразитов.

Пироплазмоз дифференцируют от франсаиеллеза, бабезиоза, тейлериоза, сибирской язвы, лептоспироза, анаплазмоза, отравлений и др.

Лечение. Проводят специфическое, симптоматическое и патогенетическое лечение. Больных животных изолируют из стада и оставляют в помещениях или под навесом. Их обеспечивают легко-переваримыми кормами и водой. В рацион добавляют сыворотку молока, кислое молоко, микроэлементы (хлорид кобальта, сульфат меди, железосодержащие препараты), витамин В12. Применяют также препараты, улучшающие работу желудочно-кишечного канала (настойку чемерицы, ихтиол, этиловый спирт). При стойких атониях преджелудков назначают солевые или масляные слабительные. Применяют также средства, улучшающие деятельность сердечно-сосудистой системы. Из специфических препаратов хороший эффект дает применение азидина (беренила) в дозе 0,0035 г/кг подкожно или внутримышечно в виде 7%-ного раствора. Можно применять 7%-ный раствор диамидина по 0,001—0,002 г/кг подкожно или внутримышечно, трипансинь (трипанблау) — 5 мг/кг в 1%-ном растворе внутривенно 1—2 раза с интервалом 18—24 ч, 1%-ный раствор трипафлавина (флавокридина) — 3—4 мг внутривенно 1—2 раза через 24 ч, гемоспоридин — 0,5 мг/кг подкожно в 2%-ном растворе 1—2 раза с интервалом 24 ч, пироплазмин (акарин) — 1 мг/кг в 5%-ном растворе подкожно 1—-2 раза с интервалом 24 ч.

При тяжелом состоянии животным рекомендуется вводить вначале половинную дозу препаратов, а на следующий день — оставшуюся часть. В ряде случаев после применения специфических средств (пироплазмина) могут наблюдаться побочные явления в виде дрожания мышц, потливости, ослабления сердечной деятельности, после проведения комплексной терапии значительное улучшение общего состояния наблюдается через 18—24 ч. В необходимых случаях лечение животных специфическими препаратами повторяют.

Профилактика и меры борьбы. Животных следует выпасать на пастбищах, свободных от иксодовых клещей. Необходимо создавать культурные пастбища, где нет условий для развития иксодид, особенно В. calcaratus. С учетом его биологии важно иметь пастбища из двух участков, при этом на одном из них животных не выпасают в течение года. За этот период клещи погибают, и на следующий год участок становится свободным от них. С начала периода нападения клещей на животных их периодически обрабатывают акарицидами, в неблагополучных хозяйствах проводят митигирующую профилактику путем введения азидина (беренила), диамидина или гемоспори-дина в сочетании с наганином (для пролонгирования). Такие обработки рекомендуется повторять через каждые 2—3 нед в течение всего пастбищного периода.

Важной задачей является разработка средств иммунизации животных против пироплазмоза. В ряде зарубежных государств успешно используют моно- и поливалентные вакцины против данной инвазии, применяющиеся совместно с химиопрофилактичес-кими средствами.