- •Миэ. №1. Производственная функция короткого периода: понятие, сущность, графическое изображение. Показатели технической результативности произв-ва в коротком периоде.

- •Миэ. №2. Производственная функция длительного периода: понятие, сущность, графическое изображение. Предельная норма замещения факторов. Отдача от масштаба.

- •Миэ. №3. Равновесие производителя: понятие, сущность и графическое изображение. Путь развития фирмы и его зависимость от цен на факторы.

- •М иэ. №4. Построение функции затрат и семейства кривых затрат короткого периода. Постоянные и переменные затраты.

- •Миэ. №5. Выведение функции затрат длительного периода. Кривая средних затрат длительного периода и отдача от масштаба.

- •Миэ. №6. Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и длительном периодах. Методика выведения указанных функций из функций затрат.

- •М иэ. №7. Кривая отраслевого предложения. Излишек производителя. Эластичность предложения по цене.

- •Миэ. №8. Количественный подход к анализу полезности и спроса. Законы Госсена. Равновесие потребителя. Выведение функции индивидуального спроса.

- •Закон убывающей предельной полезности (первый закон Госсена):

- •Миэ. №9. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Равновесие потребителя. Выведение функции индивидуального спроса.

- •Свойства кривых безразличия

- •Миэ. №10. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». Кривая Энгеля. Эластичность спроса по доходу.

- •Миэ. №11. Разложение общего изменения объема спроса при изменении цены на эффект замены и эффект дохода: сущность, значение, графическое изображение.

- •Миэ. №12. Построение кривой рыночного спроса. Излишек потребителя. Эластичность спроса по цене.

- •М иэ. №13. Отраслевое равновесие: понятие и виды. Устойчивость и неустойчивость рыночного равновесия.

- •Единственность и множественность равновесия

- •Миэ. №15. Паутинообразная модель: понятие, сущность, виды.

- •Директивные цены:

- •Миэ. №17. Условия максимизации прибыли при совершенной и несовершенной конкуренции.

- •Миэ. №18. Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в коротком и длительном периодах.

- •Миэ. №19. Монополия. Равновесие фирмы в условиях монополии. Ущерб, причиненный монополией.

- •Миэ. №20. Последствия введения акцизов, дотаций и директивных цен на монополизированном рынке.

- •Миэ. №21. Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды, значение для производителя и потребителя.

- •М иэ. №22. Естественная монополия: сущность, причины возникновения, методические основы регулирования цен.

- •Миэ. №23. Равновесие предприятия на рынок монополистической конкуренции. Влияние рекламы на состояние равновесия.

- •Миэ. №24. Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические ценовые войны. Жесткость цен в условиях олигополии.

- •Модель Бертрана или модель олигополистических ценовых войн:

- •Миэ. №25. Картель: понятие, сущность, равновесие картеля и отдельной фирмы. Модель «ценообразования за лидером».

- •Миэ. №26. Предложение факторов производства. Построение функций предложения труда и предложения капитала.

- •Миэ. №27. Спрос на факторы производства. Построение индивидуальной и рыночной функции спроса на труд.

- •Миэ. №28. Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации прибыли. Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при совершенной конкуренции, монополии и монопсонии.

- •М иэ. №29. Двухсторонняя монополия на рынке труда. Минимум заработной платы и последствия его введения.

- •Миэ. №31. Общее эк. Равновесие и общественное благосостояние. Эк. Эффективность и социальная справедливость.

- •Миэ. №34. Общественные блага: понятие, сущность и виды. Определение оптимального объема производства общественных благ.

- •Миэ. №35. Внешние эффекты и внешние затраты: понятие, сущность, методы интернализации. Теорема Коуза.

Миэ. №1. Производственная функция короткого периода: понятие, сущность, графическое изображение. Показатели технической результативности произв-ва в коротком периоде.

З ависимость

м/д кол-вом используемых ф-ов произв-ва

и max возможным при этом

выпуском продукции наз-ют производственной

ф-цией. Q=f

(L,K). Короткий

период – время, в течение которого

нельзя изменить объем одного из

используемых в произ-ве факторов. Соотн-е

м/д кол-вом выпускаемой за опр. время

прод-ции и кол-вом исп-ых для ее изготовления

ф-ов произв-ва наз-ся результативностью

произ-ва. В коротком периоде постоянным

ф-ом явл-ся капитал K, а

переменным труд L.

Зависимость м/д выпуском прод-ции и

кол-вом труда, применяемого при фиксир.

объеме капитала след.: Q=aL+bL2+cL3,

где a,b,c

– технологические коэф-ты.

ависимость

м/д кол-вом используемых ф-ов произв-ва

и max возможным при этом

выпуском продукции наз-ют производственной

ф-цией. Q=f

(L,K). Короткий

период – время, в течение которого

нельзя изменить объем одного из

используемых в произ-ве факторов. Соотн-е

м/д кол-вом выпускаемой за опр. время

прод-ции и кол-вом исп-ых для ее изготовления

ф-ов произв-ва наз-ся результативностью

произ-ва. В коротком периоде постоянным

ф-ом явл-ся капитал K, а

переменным труд L.

Зависимость м/д выпуском прод-ции и

кол-вом труда, применяемого при фиксир.

объеме капитала след.: Q=aL+bL2+cL3,

где a,b,c

– технологические коэф-ты.

Функция Кобба — Дугласа — зависимость объёма производства Q от создающих его факторов производства - затрат труда L и капитала K.

![]()

Где А — технологический коэффициент, α — коэффициент эластичности по труду, а β — коэффициент эластичности по капиталу.

Если сумма показателей степени (α + β) равна единице, то функция Кобба — Дугласа является линейно однородной, то есть она демонстрирует постоянную отдачу при изменении масштабов производства. Если сумма показателей степени больше единицы, функция отражает возрастающую отдачу, а если она меньше единицы, - убывающую.

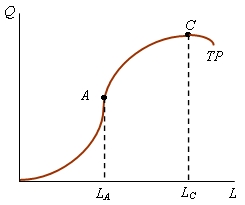

На кривой общего выпуска продукции TP

видно, что результат первых порций

затраченного труда, присоединяемый к

заданному объему капитала, обеспечивает

увел-е выпуска, опережающее рост кол-ва

вовлекаемого в произв-во труда до опр-го

момента, когда после достижения опр.

уровня занятости LC общий выпуск

начинает у меньшаться.

меньшаться.

Для количественной характеристики

технической результативности производства

в коротком периоде применяют три

взаимосвязанных показателя: среднюю

производительность, предельную

производительность и эластичность

выпуска по переменному фактору. Отн-е

общего объема выпуска к общему кол-ву

исп-го перемен. фактора (Q/L) называют

средней производительностью переменного

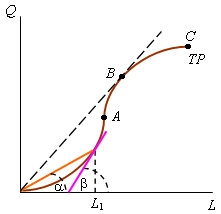

фактора АР. Графически она

представляется наклоном прямой,

соединяющей точки кривой ТР с началом

координат. На рис. 2 средняя

производительность труда при его

использовании в объеме L1 единиц

равна tg![]() .

Средняя производительность труда по

мере увеличения его количества при

данном объеме капитала сначала повышается

(на рис. 2 до точки В), а затем снижается.

Приращение общего выпуска при увеличении

количества используемого труда на

единицу называют предельной

производительностью труда МР.

МРL = dTP/dL.

Графически предельная производительность

труда при использовании L1 единиц

труда соответствует на рис. 2 величине

tg

.

Средняя производительность труда по

мере увеличения его количества при

данном объеме капитала сначала повышается

(на рис. 2 до точки В), а затем снижается.

Приращение общего выпуска при увеличении

количества используемого труда на

единицу называют предельной

производительностью труда МР.

МРL = dTP/dL.

Графически предельная производительность

труда при использовании L1 единиц

труда соответствует на рис. 2 величине

tg![]() .

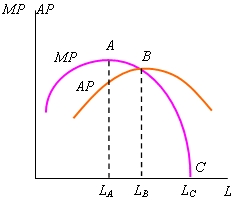

Пока капиталовооруженность труда не

достигнет величины

.

Пока капиталовооруженность труда не

достигнет величины

![]() /LA,

его предельная производительность

растет быстрее средней. При дальнейшем

снижении капиталовооруженности труда

его предельная производительность

уменьшается, а средняя продолжает расти.

Это приводит к тому, что оба показателя

принимают одинаковы значения при

капиталовооруженности труда

/LB.

Дальнейшее увеличение количества

используемого труда сопровождается

снижением и средней, и предельной

производительности, но общий выпуск

еще некоторое время растет.

/LA,

его предельная производительность

растет быстрее средней. При дальнейшем

снижении капиталовооруженности труда

его предельная производительность

уменьшается, а средняя продолжает расти.

Это приводит к тому, что оба показателя

принимают одинаковы значения при

капиталовооруженности труда

/LB.

Дальнейшее увеличение количества

используемого труда сопровождается

снижением и средней, и предельной

производительности, но общий выпуск

еще некоторое время растет.

Снижение средней производительности переменного фактора начинается тогда, когда значения предельной и средней производительностей становятся равными (в точке В на рис. 2.2 tg = tg ).

П осле

достижения определенной капиталовооруженности

труда

/LA

его предельная производительность

монотонно снижается, т.е. начинает

действовать, так называемый, «закон

снижающейся предельной производительности»

переменного фактора производства.

осле

достижения определенной капиталовооруженности

труда

/LA

его предельная производительность

монотонно снижается, т.е. начинает

действовать, так называемый, «закон

снижающейся предельной производительности»

переменного фактора производства.

Коэффициент

эластичности выпуска

(![]() Q,L)

по переменному фактору показывает, на

сколько процентов изменится выпуск при

изменении объема переменного фактора

на 1%:

Q,L)

по переменному фактору показывает, на

сколько процентов изменится выпуск при

изменении объема переменного фактора

на 1%:

Q,L = (ΔQ / Q) / (ΔL / L) = (ΔTP / ΔL) * L / TP

Соотношение между тремя показателями технической результативности переменного фактора производства выражается следующим равенством: Q,L = MPL / APL. Из рис.3 следует, что при увеличении количества используемого труда от 0 до LB имеет место Q,L > 1; при L = LB коэффициент Q,L = 1; в интервале LB < L < LC эластичность выпуска по переменному фактору убывает от 1 до 0, а при использовании заданного объема капитала и количестве труда больше LC коэффициент эластичности принимает отрицательное значение.