- •Кухта ю.С. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности

- •От авторов.

- •Глава 1. Человек и среда обитания.

- •1.1. Основы законодательства по безопасности жизнедеятельности человека1

- •1.2. Состояние здоровья населения2

- •1.3 Здоровье – важнейший фактор жизнедеятельности человека5

- •Глава 2. Адаптация человека к условиям окружающей среды (среды обитания).

- •2.1. Характеристика процессов адаптации7

- •2.2. Общие принципы и механизмы адаптации8

- •2.3. Общие меры повышения устойчивости организма9

- •Глава 3. Краткая характеристика нервной системы.12.

- •3.1 Организация нервной системы13

- •3.2 Рефлекторный принцип регуляции14.

- •3.3 Нервные центры15

- •3.4 Классификация видов торможения

- •3.5 Принципы координационной деятельности центральной нервной системы16.

- •3.6 Спинной мозг

- •3.7 Вегетативная (автономная) нервная система17.

- •Глава 4. Аналитико-синтетическая деятельность мозга.

- •4.1 Общие положения

- •4.2 Этапы процесса анализа и синтеза18

- •4.3 Структурно-функциональная характеристика коры большого мозга19

- •4.4 Локализация функций в коре большого мозга20

- •Глава 5. Физиология сенсорных систем.

- •5.1.Общие принципы работы сенсорных систем. Понятия.21

- •5.2 Классификация анализаторов22

- •5.3 Структурно-функциональная организация анализаторов23

- •5.4 Свойства анализаторов.24

- •5.5 Кодирование информации в анализаторах25

- •5.6 Регуляция деятельности сенсорных систем26

- •Глава 6. Анализаторы.27

- •6.1 Зрительный анализатор

- •6.2 Слуховой анализатор

- •6.3 Обонятельный анализатор

- •6.4 Кожный анализатор

- •6.5 Висцеральный анализатор

- •6.6 Проприоцептивный анализатор

- •6.7 Болевая чувствительность.

- •Глава 7. Основы гигиенического нормирования факторов окружающей среды.

- •7.1. Гигиенические нормативы

- •7.2. Предельно допустимые концентрации29

- •Глава 8. Основы промышленной токсикологии.30

- •8.1. Понятие о токсикологии.

- •8.2. Классификация и воздействие вредных веществ на человека.

- •8.3. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- •Глава 9. Физико-химические свойства отравляющих веществ.32

- •9.1. Классификация отравляющих веществ.

- •9.2. Пути поступления отравляющих веществ в организм.

- •9.3. Механизм действия отравляющих веществ

- •9.4. Патогенез развития клиники поражения.

- •9.5. Цитогенетическое, теретогенное и бластомогенное действие ядов.

- •9.6. Методы токсикологических исследований, характеристика токсичности ов.

- •Глава 10. Воздействие физических факторов окружающей среды на организм человека.

- •10.1. Метеорологические условия производственной среды.

- •10.2. Виброакустические колебания.

- •10.2.1. Вибрация.35

- •10.2.2. Акустические колебания.36

- •10.3 Неионизирующие излучения.37

- •10.3.1 Излучения.

- •10.3.2 Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения).

- •10.3.3. Инфракрасное (тепловое) излучение.

- •10.3.4. Гигиеническое нормирование электромагнитных полей.

- •10.4 Ионизирующие излучения.38

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Воздействие химических факторов окружающей среды на организм человека.

- •11.1. Пыль.41

- •Глава 11. Воздействие химических факторов окружающей среды на организм человека 216

10.3.3. Инфракрасное (тепловое) излучение.

Инфракрасное излучение, поглощаясь тканями, вызывает тепловой эффект. Наиболее поражаемые ИК-излучением – кожный покров и органы зрения. При остром повреждении кожи возможны ожоги, резкое расширение капилляров, усиление пигментации кожи. При хроническом облучении появляется стойкое изменение пигментации, красный цвет лица, например у стеклодувов, сталеваров. Повышение температуры тела ухудшает самочувствие, снижает работоспособность человека.

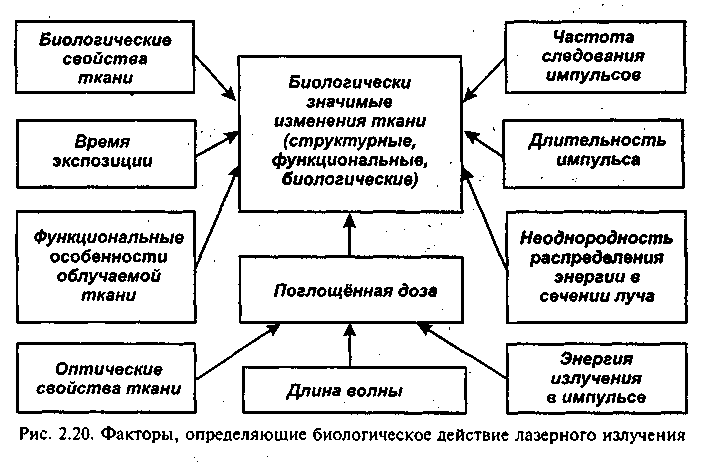

Воздействие лазерного излучения (ЛИ) на человека зависит от интенсивности излучения (энергии лазерного луча), длины волны (инфракрасного, видимого или ультрафиолетового диапазона), характера излучения (непрерывное или импульсное), времени воздействия. На рис. 17 представлены факторы, определяющие биологическое действие лазерного излучения. Лазерное излучение действует избирательно на различные органы, выделяют локальное и общее повреждение организма.

Рис. 17. Факторы, определяющие биологическое действие лазерного излучения.

При облучении глаз легко повреждаются и теряют прозрачность роговица и хрусталик. Нагрев хрусталика приводит к образованию катаракты. Для глаз наиболее опасен видимый диапазон лазерного излучения, для которого оптическая система глаза становится прозрачной и поражается сетчатка глаза. Поражение сетчатки глаза может привести к временной потере зрения, а при высоких энергиях лазерного луча даже к разрушению сетчатки с потерей зрения.

Лазерное излучение наносит повреждения кожи различных степеней – от покраснений до обугливания и образования глубоких дефектов кожи, особенно на пигментированных участках (родимые пятна, места с сильным загаром).

ЛИ, особенно инфракрасного диапазона, способно проникать через ткани на значительную глубину, поражая внутренние органы. Например, прямое облучение поверхности брюшной стенки вызывает повреждение печени, кишечника и других органов, при облучении головы возможны внутричерепные кровоизлияния.

Длительное воздействие лазерного излучения даже небольшой интенсивности может привести к различным функциональным нарушениям нервной, сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции, артериального давления, повышению утомляемости, снижению работоспособности.

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИК-излучение, ИК-лучи – область электромагнитного излучения, находящаяся в диапазоне между длинноволновым участком красного видимого света (0,4 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (2000 мкм). Инфракрасное излучение обычно подразделяют на ближнюю область (от 0,74 до 2,5 мкм), среднюю (2,5-50 мкм) и далекую (50-2000 мкм). В обычных условиях глаз человека не видит излучение, однако, существуют приборы, превращающие инфракрасное излучение в видимое излучение (так называемые приборы «ночного» видения). Этой же цели служат специальные приемы фотографирования. Инфракрасное излучение нашло широкое применение в медицинской практике. Источниками инфракрасного излучения служат лампы накаливания, угольная электрическая дуга, излучатели из нихрома и других сплавов, различные газоразрядные лампы. Излучение ряда лазеров также находится в инфракрасном диапазоне. Солнечная радиация почти на 50% состоит из инфракрасного излучения. В земной атмосфере инфракрасное излучение наиболее интенсивно поглощают молекулы воды, углекислого газа и озона. Загрязнение атмосферы приводит к задержке инфракрасного излучения и развитию так называемого парникового эффекта. Некоторые животные – ямкоголовые змеи, насекомые (тараканы, кузнечики и др.) обладают высокочувствительными рецепторами, воспринимающими инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение впервые обнаружено английским ученым Гершелем (F.W.Herschel) в 1800 г. Инфракрасное излучение в зависимости от источника может быть дискретным (состоять из отдельных линий) или непрерывным. Инфракрасные спектры излучения возбужденных атомов являются линейчатыми, соответствующими отдельным электронным переходам; промежуточными межлинейчатыми и непрерывными – так называемыми полосатые спектрами; возбужденными молекулами, обусловленными их колебательным и вращательным движением. Исследование колебательно-вращательных инфракрасных спектров проводят для качественного анализа смесей различных веществ, для определения их состава и структуры различных молекул, в т.ч. полимеров и биологически важных, как аминокислоты, углеводы, гормоны, липиды и белки. Инфракрасное излучение является непрерывно действующим на организм человека фактором окружающей среды, человек постоянно излучает и поглощает инфракрасные лучи (радиационный теплообмен). Преобладание процессов поглощения над процессами излучения может привести к перегреванию организма и развитию теплового удара. Пределы переносимости человеком составляют 1,33-1,79 кал/см3 в зависимости от длины волны.

Термография и инфраскопия – методы, основанные на регистрации интенсивности. Инфракрасное излучение являются ценным диагностическим средством, применяемым в офтальмологии, дерматологии, а также для определения локализации глубоко расположенных в организме воспалительных процессов. Инфракрасная техника используется также в судебной медицине при фотографировании вещественных доказательств, выявлении следов выстрела, обнаружении карбоксигемоглобина в крови.

Инфракрасное излучение в физиотерапии. Действие инфракрасного излучения на человека обусловлено его тепловым эффектом. Повышение температуры в результате поглощения инфракрасного излучения тканями вызывает реакции местного (гиперемии увеличение проницаемости сосудов) и общего характера (интенсификация обмена, терморегуляции). Под действием инфракрасного излучения на месте облучения образуется ряд физиологически активных веществ (ацетилхолин и др.), которые попадают в общий круг кровообращения, вызывают усиление обменных процессов в отдаленных от места облучения тканях и органах.

Реакция организма на действие инфракрасное излучение зависит от мощности излучения, экспозиции, величины облучаемой поверхности, локализации воздействия и др. На коже под влиянием инфракрасного излучения определенной интенсивности через несколько минут после облучения появляется гиперемия, сохраняющаяся после окончания облучения до 60-90 минут, реже дольше. Инфракрасное излучение улучшает кровообращение в тканях, что ведет к нормализации питания тканей, ускорению регенеративных процессов. Под влиянием инфракрасного излучения меняется функциональное состояние рецепторов кожи: повышается порог теплового и болевого ощущения, понижается порог тактильной чувствительности. Умеренные дозы облучения оказывают болеутоляющее действие, под влиянием тепла снижается тонус мышц.

Общая реакция организма на инфракрасное излучение выражается в перераспределении крови в сосудах, повышении числа эозинофилов (на фоне общего уменьшения числа лейкоцитов) в периферической крови, ускорении РОЭ, повышении процессов обмена веществ. Облучение инфракрасным излучением рефлексогенных зон вызывает расширение сосудов, ускорение крово- и лимфотока не только в зоне воздействия, но и во внутренних органах (почках, желудке, кишечнике).

Инфракрасное излучение оказывает нормализующее действие на функции желудка, поджелудочной железы, почек, стимулирует иммуногенные свойства организма и может быть использовано в целях повышения общей сопротивляемости организма.

У животных под влиянием инфракрасного излучения происходит ослабление анафилактической реакции, судорог, вызываемых действием стрихнина, а также эффекта кураризации.

Терапия инфракрасного излучения сочетается с применением ультрафиолетового излучения, электропроцедур нетеплового действия (постоянные и импульсные токи), лечебной физкультуры и массажа и не проводится с одновременным применением других тепловых процедур.

С лечебной целью используются следующие инфракрасные излучения:

1) инфракрасный излучатель на штативе, источником излучения в котором служит нить из нихрома, намотанная на керамическое основание;

2) лампа соллюкс: стационарная, переносная и настольная, мощностью от 200 до 1000 Вт. Спектр излучения лампы соллюкс состоит из 88-90% инфракрасных лучей и 10-12% видимого излучения;

3) лампа Минина с электрической лампой накаливания в 40-80 Вт вмонтированной в параболический рефлектор, закрепленный на деревянной ручке;

4) местная электросветовая ванна.

Световое излучение при высоких энергиях также представляет опасность для кожи и глаз. Пульсации яркого света ухудшают зрение, снижают работоспособность, воздействуют на нервную систему.

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) большого уровня может вызвать ожоги глаз вплоть до временной или полной потери зрения, острое воспаление кожи с покраснением, иногда отеком и образование пузырей, при этом возможно повышение температуры, появление озноба, головная боль. Острые поражения глаз называются электроофтальмией. Хроническое УФИ умеренного уровня вызывает изменение пигментации кожи (загар), вызывает хронический конъюктивит, воспаление век, помутнение хрусталика. Длительное воздействие излучения приводит к старению кожи, развитию рака кожи. УФИ небольших уровней полезно и даже необходимо для человека. Но в производственных условиях УФИ, как правило, является вредным фактором.

Гигиена труда при работе с лазерами.

Гигиеническая характеристика производственных факторов, сопровождающих работу лазерных установок. Клинико-гигиенические и экспериментальные исследования показали, что лазерное излучение относится к числу биологически активных физических факторов и может представить опасность для человека. Это обстоятельство определяет необходимость разработки мероприятий по гигиене труда и технике безопасности при работе с лазерными установками и организацию текущего и предупредительного санитарного надзора за их внедрением и эксплуатацией.

В механизме биологического действия лазера с непрерывным излучением на первое место выступает термический эффект. По мере укорочения импульса и повышения мощности излучения возрастает значение механического эффекта. Экспериментальные исследования, касающиеся механизма действия, показали, что биологический эффект зависит от длины волны излучения, энергии, длительности импульса, частоты следования импульсов, характера излучения (прямое, зеркально или диффузно отраженное), а также от анатомо-физиологических особенностей облучаемого объекта.

При действии лазерных излучений сравнительно большой интенсивности наряду с морфологическими изменениями тканей непосредственно в месте облучения возникают разнообразные функциональные сдвиги рефлекторного характера. Установлено также, что у лиц, обслуживающих лазерные установки, при воздействии лазерных излучений небольшой интенсивности развиваются функциональные изменения в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой, эндокринной системах, в зрительном анализаторе. Экспериментальные данные и наблюдения на людях свидетельствуют о том, что функциональные сдвиги при этом могут носить выраженный характер и приводить к нарушению здоровья. Поэтому гигиенические мероприятия должны учитывать возможность не только повреждающего действия лазерной энергии, но и исходить из того, что этот фактор является неадекватным раздражителем для организма даже при небольших интенсивностях. Как показали работы И.Р.Петрова, А.И.Семенова и других, биологический эффект от воздействия лазерного излучения может усиливаться при повторных воздействиях и при комбинации с другими факторами производственной среды.

Непосредственный

контакт медперсонала с лазером

является периодическим и составляет

от 3 до 40 час в неделю. При выполнении

дополнительных экспериментальных работ

время работы с лазером может возрастать

вдвое. Инженеры и техники, занимающиеся

настройкой и юстировкой лазера, могут

подвергаться непосредственному действию

прямого лазерного излучения. Врачи

и медсестры подвергаются воздействию

отраженного от тканей излучения. Уровни

излучения на рабочих местах

медперсонала могут составлять

4![]() 10-4-1

10-5

Вт/см

и

зависят от отражательных способностей

облучаемых тканей.

10-4-1

10-5

Вт/см

и

зависят от отражательных способностей

облучаемых тканей.

При применении гелий-неоновых лазеров с выходной мощностью 40- 50 мВт плотность потока мощности, на рабочих местах персонала может; составлять 1,5-l0-4-2,2-l0-4 Вт/см3. При выходной мощности лазеров 10-25 мВт плотность потока мощности снижается на 2-3 порядка. При изготовлении алмазных волок и пробивке отверстий в часовых камнях с помощью неодимовых лазеров с энергией в импульсе до 8-10 Дж плотность потока энергии на уровне глаз рабочих составляет 3 10-4 – 3 10-5 Дж/см* и 5 10-5 - 2 10-6 Дж/смІ. Высокие плотности энергии диффузно отраженного излучения могут создаваться на рабочих местах при применении мощных углекислотных лазеров для резки стального листа, раскроя тканей, кожи и пр.

Помимо возможного неблагоприятного действия прямого, зеркально или диффузно отраженного лазерного излучения, вредное влияние на функцию зрения работающих может оказывать световая энергия от импульсных ламп накачки, достигающая в ряде случаев 20 кДж. При этом яркость вспышки ксеноновой лампы составляет около 4 108 нт (кд/м2) при длительности импульса 1 – 90 мсек. Воздействие излучения ламп накачки возможно при их разэкранировании или при недостаточной экранировке, главным образом при испытании режима работы импульсных ламп. Наиболее опасными являются случаи самопроизвольного разряда разэкранированных ламп, так как при этом персонал не успевает принять предохранительных мер. Одновременно возможно не только нарушение зрительной адаптации, сохраняющееся в течение нескольких минут, но и органические поражения различных отделов глаза. Субъективно разряд разэкранированной лампы воспринимается как «непереносимая слепимость». Спектр излучения импульсных ламп содержит также длинноволновые УФ-лучи, которые могут действовать на персонал только при работе с открытыми или недостаточно экранированными импульсными лампами, вызывая дополнительную, специфическую, реакцию глаза.

Необходимо также уделять внимание ряду неспецифических факторов, сопутствующих работе с лазером. В связи с тем, что наибольшую опасность лазерное излучение представляет для глаз, особое внимание следует обращать на освещенность рабочих мест и помещений. Характер работы с лазером, как правило, требует большого зрительного напряжения. Кроме того, в условиях низкой освещенности биологический эффект от воздействия лазерного излучения на сетчатку усиливается, так как при этом площадь зрачка глаза и чувствительность сетчатки будут существенно возрастать. Все это диктует необходимость создания достаточно высоких уровней освещения производственных помещений при работе с лазером. Работа лазерных установок может сопровождаться шумом. На фоне стабильного шума, достигающего 70-80 дБ, имеют место звуковые импульсы в виде хлопков или щелчков за счет воздействия лазерного луча на обрабатываемый материал или за счет работы механических затворов, лимитирующих длительность импульса излучения. В течение рабочего дня количество хлопков или щелчков может достигать многих сотен и даже тысяч, а уровни громкости 100-120 дБ. Разряды импульсных ламп накачки, а также, возможно, и процесс взаимодействия лазерного луча с обрабатываемым материалом (плазменный факел) сопровождаются образованием озона, содержание которого может варьировать в широких пределах.

Клинические проявления общего воздействия лучей лазера.

В проблеме обеспечения безопасных условий труда с лазером особое место занимает орган зрения. Прозрачные среды глаза свободно пропускают излучения оптического диапазона, включающего видимую часть спектра и ближнюю область инфракрасного излучения (0,4-1,4 мкм), и фокусируют их на глазном дне, вследствие чего плотность энергии на нем возрастает во много раз. Тяжесть повреждения сетчатки и сосудистой оболочки зависит от параметров излучения. Выраженность патоморфологических изменений и клиническая картина расстройств функции зрения может быть различной от незначительных, функциональных изменений, выявляемых инструментально, до полной потери зрения. Наиболее типичным повреждением являются хориоретинальные ожоги. Патологические изменения в передних отделах глаза могут возникать при более значительных уровнях энергии лазерного излучения. Появление подобной патологии при применении лазера в технологии и в медицине практически исключается. Однако в связи с ростом мощности лазера и освоением новых диапазонов излучений (ультрафиолетового, инфракрасного) вероятность повреждения передних отделов глаза возрастает. Ожоги кожи могут возникать при воздействии больших уровней энергии лазерного излучения, порядка нескольких Дж/смІ. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при воздействии на кожу лазерного излучения небольшой интенсивности в организме возникают общие функциональные и биохимические изменения.

При случайном облучении глаз и кожи лазерной энергией большой плотности пострадавший должен немедленно обратиться к врачу для диагностики поражения и оказания медицинской помощи. Принципы оказания первой помощи в этих случаях такие же, как и при ожогах глаз и кожи другой этиологии.

Профилактические мероприятия против поражения лучами лазера. Защитные и гигиенические мероприятия, для профилактики неблагоприятного действия излучений лазера и других сопутствующих факторов должны включать мероприятия коллективного характера: организационные инженерно-технические, планировочные, санитарно-гигиенические, а также предусматривать индивидуальные средства защиты. Обязательным является требование оценки перед началом эксплуатации лазерной установки основных неблагоприятных факторов и особенностей распространения лазерного излучения (как прямого, так и отраженного). Инструментальным измерением (в крайнем случае, расчетным путем) определяют вероятные направления и участки, на которых возможны опасные для организма (превышают ПДУ) уровни излучения.

Для обеспечения безопасных условий труда, помимо строгого соблюдения коллективных мероприятий рекомендуется пользование средствами индивидуальной защиты: очками, щитками, масками, дающими спектрально-селективной прозрачностью и специальной защитной одеждой. Примером отечественных защитных очков от лазерных излучений в области спектра с длиной волны 0,63-1,5 мкм являются очки, изготовленные из зеленого стекла СЗС-22, обеспечивающие защиту глаз от излучения рубинового и неодимового Л. При работе с мощными Л. более эффективны защитные щитки и маски, на руки надеваются перчатки из замши кожи. Рекомендуется ношение передников и халатов различных цветов. Выбор средств защиты должен изводиться индивидуально в каждом конкретном случае квалифицированными специалистами.

Медицинское наблюдение за работающими с лазером.

Работы, связанные с обслуживанием лазерных установок, включены в списки работ с вредными условиями труда, а работающие подлежат предварительным периодическим (один раз в год) осмотрам. В осмотрах обязательно участие окулиста, терапевта, невропатолога. При исследовании органа зрения применяют щелевую лампу.

Механизм действия лазерного луча на биологические ткани основан на том, что энергия светового пучка резко повышает температуру на небольшом участке тела. Температура в облучаемом месте по данным Минтона (J.P.Minton), может подняться до 394°, и поэтому патологически измененный участок мгновенно сгорает и испаряется. Тепловое воздействие на окружающие ткани при этом распространяется на очень небольшое расстояние, т.к. ширина прямого монохроматического фокусированного пучка излучения равна 0,01 мм. Под влиянием лазерного излучения происходит не только коагуляция белков живой ткани, но и взрывное ее разрушение от действия своеобразной ударной волны. Эта ударная волна образуется в результате того, что при высокой температуре тканевая жидкость мгновенно переходит в газообразное состояние. Особенности биологические действия зависят от длины волны, длительности импульсов, мощности энергии лазерного излучения, а также от структуры и свойств облучаемых тканей. Имеют значение окраска (пигментация), толщина, плотность, степень наполнения кровью тканей их физиологическое состояние и наличие в них патологических изменений. Чем больше мощность лазерного излучения, тем глубже оно проникает и сильнее действует.

В экспериментальных исследованиях было изучено влияние светового излучения различного диапазона на клетки, ткани и органы (кожу, мышцы, кости, внутренние органы и другие), результаты которого отличаются от термических и лучевых воздействий. После непосредственного воздействия лазерного излучения на ткани и органы в них возникают ограниченные очаги поражения различной площади и глубиной в зависимости от характера или органа. При гистологическом изучении тканей и органов, подвергшихся действию лазера, в них можно определить три зоны морфологических изменений: зону поверхностного коагуляционнго некроза; зону кровоизлияния; зону дистрофических и некробиотических изменений клетки.