- •I. Восстановление синусового ритма (кардиоверсия):

- •II. Контроль чсс при постоянной ма:

- •A) Строение проводящей системы сердца

- •Атрио-вентрикулярные блокады.

- •Ав блокады I степени

- •Ав блокады II степени

- •Ав блокады III степени (полные)

- •Статья II.Патанатомия

- •Статья III.

- •Патфизиология

- •Раздел III.1Физикальное обследование

- •Раздел III.2 Раздел III.3диагностика

- •Раздел III.4лечение

- •II. Хирургическое

- •Раздел III.5Этиология

- •Раздел III.6Диагностика

- •Раздел III.7Осложнения

- •Раздел III.8лечение

- •Врожденный ас.

- •Приобретенный ас.

- •Изменения гемодинамики.

- •Клиническая картина заболевания.

- •Физикальное обследование.

- •Инструментальные методы диагностики

- •Диагностические критерии кальцинированного ас

- •Степень кальциноза аортального клапана.

- •Определение степени ас.

- •Оценка тяжести ас.

- •Естественное течение ас.

- •Лечение ас.

- •Терапия нарушений ритма.

- •Показания к оперативному лечению.

- •Недостаточность клапана аорты

- •Клиническая картина.

- •Объективное обследование

- •Инструментальная диагностика

- •Диагностика и дифференциальная диагностика.

- •Лечение и прогноз.

A) Строение проводящей системы сердца

Проводящая система сердца

1. Синоатриальный (СА) узел Sinoatrial (S-A) node

2. Межпредсердная перегородка Interatrial septum

3. Атриовентрикулярный (АВ) узел Atrioventricular (A-V) node

4. Атриовентрикулярный пучок (пучок Гиса) Atrioventricular bundle (bundle of His)

5. Правая ножка пучка Гиса Right crus

6. Левая ножка пучка Гиса Left crus

7. Межжелудочковая перегородка Iterventricular septum

8. Волокна Пуркинье Purkinje's fibers

Синоатриальный (СА), синоаурикулярный, или синусовый, узел находится в стенке правого предсердия, несколько латеральнее устья верхней полой вены. Длина СА узла у взрослого человека — от 10 до 18 мм, ширина центральной части — 3—5 мм, толщина — 1 — 2 мм. Кровоснабжение СА узла из артерии СА узла, которая является продолжением первой предсердной ветви, отходящей у 60—70% людей от правой венечной артерии; у остальных людей от огибающей ветви левой венечной артерии.СА узел богато иннервирован холинергическими и адренергическими волокнами. На его автоматическую функцию воздействуют правосторонние блуждающий и симпатический нервы, вызывающие отрицательный и положительный хронотропные эффекты соответственно. Атриовентрикулярный узел Ашоффа —Тавара. Он расположен в задней части межпредсердной перегородки, справа под эндокардом, впереди от устья коронарного синуса, непосредственно выше места прикрепления к перегородке септальной створки трехстворчатого клапана АВ узел имеет трехслойное строение из клеток, различающихся формой, размерами, контактами и скоростью проведения импульса: проксимальная часть, собственно узел и дистальная часть - место перехода в ствол пучка Гиса. В АВ узле также найдены группы клеток, образующие так называемые электрофизиологические тупики, в которых угасает проведение импульсов.

Пучок Гиса. Служит продолжением дистальной части АВ узла. Расположен между трехстворчатым и митральным клапанами, по верхнему краю мембранозной части межжелудочковой перегородки. У нижнего края мембранозной части межжелудочковой перегородки происходит разделение пучка на две ножки – правую и левую. Правая – 4,5 -5 см направляется вперед и вниз, охватывая миокард правого желудочки и правую часть межжелудочковой перегородки. Левая ножка лежит субэндокардиально на левой стороне МЖП и вскоре после отхождения одним общим стволом, подразделяется на три разветвления: переднее-верхнее (корень и середина переднее-сосочковой мышцы), заднее-нижнее (задняя сосочковая мышца) и средне-перегородочное или срединное (средняя часть МЖП). Между ветвями левой ножки имеется широкая сеть анастомозов на всех уровнях. Разделяясь на все более мелкие веточки, ножки пучка Гиса оканчиваются сетью волокон Пуркинье. С электрофизиологических позиций возможно объединение этого участка проводящей системы в систему Гиса-Пуркинье. Клетки Пуркинье проникают на 2/3 глубины мышечного слоя, образуя прямые контакты с сократительным миокардом. Общий ствол пучка Гиса и его разветвления кровоснабжаются из артерии АВ узла и различных по калибру перегородочных артерий. Правая ножка и переднее-верхнее разветвление левой ножки получают кровь от передней нисходящей артерии; задненижнее разветвление из огибающей артерии.

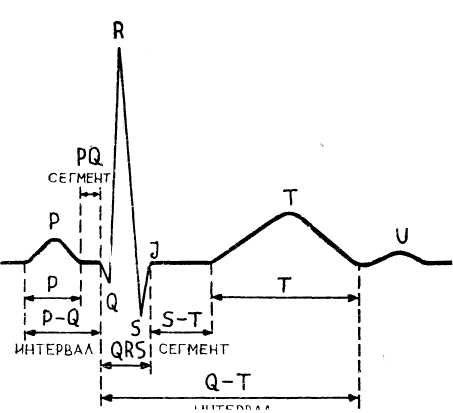

Далее, представлен нормальный комплекс P-QRS-T, обозначены зубцы нормальной ЭКГ. Зубец P- это первый положительный зубец поверхностной ЭКГ. Он отражает возбуждение правого и левого предсердия. Его продолжительность в норме составляет до 0,10 сек. Далее сегмент P-Q.

Он начинается от окончания зубца P и заканчивается у основания зубца Q. Его продолжительность составляет не более 0,08 сек. Интервал P-Q включает в себя зубец P (от начала зубца P до основания зубца Q). Его продолжительность от 0,12 до 0,19 сек. Зубец Q- первый отрицательный

зубец поверхностной ЭКГ. Его продолжительность в норме составляет не более 0,03 сек. Зубец R- второй положительный зубец поверхностной ЭКГ. За ним следует второй отрицательный зубец ЭКГ – зубец S. Комплекс QRS отражает возбуждение желудочков. Продолжительность комплекса

QRS составляет от 0,06 до 0,10 сек. Следующий зубец поверхностной ЭКГ – зубец Т. Это третий положительный зубец ЭКГ. Он отражает процессы реполяризации, т.е. расслабления миокарда. Выделяют также сегмент ST (от окончания зубца S до начала зубца Т) и интервал Q(R) –T-это

время полного

цикла: от момента захвата желудочков

волной возбуждения (деполяризации) до

момента его полного расслабления (реполяризации).

Интервал Q-T

является табличной величиной и зависит

от частоты сердечного ритма, рассчитывается

для каждой ЭКГ отдельно. В норме он

его полного расслабления (реполяризации).

Интервал Q-T

является табличной величиной и зависит

от частоты сердечного ритма, рассчитывается

для каждой ЭКГ отдельно. В норме он

составляет от 0,36 до 0,44 с.

Определение понятия.

Блокадами называют частичное или полное нарушение движения электрического импульса по проводящей системе сердца. В зависимости от уровня поражения выделяют синоатриальные, атриовентрикулярные блокады и блокады ножек пучка Гиса.

Синоатриальные блокады - это нарушение проводимости, при которых импульсы вырабатываемые в синусовом узле не способны преодолеть сина-атриальное соединение или выходят из С-А узла медленнее, чем в норме. Частота встречаемости в популяции – до 2,5 % , преимущественно у людей старше 50-60 лет, у женщин чаще, чем у мужчин. Выделяют 3 степени СА блокады. СА блокада I степени не может быть диагностирована по поверхностной ЭКГ, т.к. она выражается в задержке выхода импульса из сино-атриального узла и определяется только при эндокардиальном исследовании.

СА блокада II степени отличается блокированием одного или нескольких подряд синусовых импульсов. Различают СА блокаду II степени типа I, или СА периодика Венкебаха, распознать которую при поверхностной ЭКГ достаточно сложно. При классической СА периодике Венкебаха после блокирования одного синусового импульса нарастает укорочение увеличенных интервалов Р—Р, но в начале периодики это происходит быстрее, чем в конце ее. Такое своеобразие ЭКГ определяется тем, что, наряду с увеличением от комплекса к комплексу абсолютного времени СА проведения, прирост этого времени (инкремент) уменьшается от комплекса к комплексу. В классическом виде СА блокада характеризуется следующими признаками: а) частота автома-тических разрядов в СА узле остается постоянной; б) длинный интервал Р—Р (пауза), включающий блокированный синусовый импульс, короче удвоенного интервала Р—Р, предшествующего паузе; в) вслед за длинной паузой наблюдается постепенное укорочение интервалов Р— Р.

СА блокада II степени типа II (блокада Мобитца) распознается по внезапному, острому блокированию одного-двух синусовых импульсов без подготовительной периодики Венкебаха. Соотношения между общим числом синусовых импульсов и числом импульсов, проведенных к предсердиям (зубцов Р), бывают 2 : 1, 3 : 1, 3 : 2, 4 : 3, 4 : 2, 5 : 4 и т. д. В подобных случаях удлиненный интервал Р—Р (пауза) равен удвоенному или утроенному основному интервалу Р—Р. Систематическая СА блокада 2 : 1 иногда ошибочно воспринимается как синусовая брадикардия, постоянная СА блокада 3:2 имитирует бигеминию, такая же блокада 4 : 3 напоминает тригеминию. По аналогии с АВ блокадой затянувшуюся СА блокаду 4:1, 5:1 и т. д. следует называть далеко зашедшей СА блокадой II степени типа II.

На представленном рисунке верхняя ЭКГ соответствует СА блокаде II степени типа I, или СА периодике Венкебаха. Перед длинной паузой – укорочение интервалов P-P.

Нижняя ЭКГ – соответствует СА блокаде II степени типа II. Длинная пауза равна удвоенному интервалу P-P.

СА блокада III степени, или полная СА блокада, распознается с помощью специальных электрофизиологических методов. На ЭКГ это нарушение проводимости можно заподозрить, если регистрируется медленный замещающий ритм без каких-либо признаков синусовой активности, как на рисунке ниже.