- •Москва «КолосС» 2004

- •Глава 1 регуляция физиологических функций

- •1.1. Понятие о гомеостазе

- •1.2. Гуморальные и нервные механизмы регуляции функций

- •1.3. Единство нервной и гуморальной регуляции

- •1.4. Основные принципы регуляции физиологических функций

- •Глава 2 физиология возбудимых тканей

- •2.1. Физиология процессов возбуждения в нервной системе

- •2.1.1. Структурные особенности нервных клеток и волокон

- •2.1.2. Электрические явления в возбудимых тканях

- •3 А Рис. 2.3. Опыты Гальвани (а) и Маттеучи (б), доказывающие наличие электрических потенциалов в нервно-мышечном препарате:

- •2.1.2.1. Ультраструктурная организация клеточной мембраны

- •2 Рис. 2.4. Схема регистрации мембранного потенциала (а) и фрагмент клеточной мембраны (б) нервной клетки:

- •2.1.2.2. Потенциал покоя

- •2.1.2.3. Роль активного транспорта ионов в формировании мембранного потенциала

- •2.1.2.4. Механизмы генерации потенциала действия

- •Р ис. 2.10. Ионный ток через нервную мембрану при различных фиксированных значениях мембранного потенциала

- •2.1.2.5. Ионные каналы

- •2.1.2.6. Свойства потенциала действия

- •2.1.2.7. Распространение возбуждения

- •2.1.2.8. Передача нервного возбуждения между клетками. Представление о синапсах

- •2.2. Физиологические свойства мыщц

- •2.2.1 .Структурные основы сокращения мышц. Поперечнополосатые мышцы

- •2.2.2. Теория скольжения нитей

- •2.2.3. Электромеханическое скольжение

- •2.2.4. Механика мышцы

- •2.2.5. Метаболические группы поперечнополосатых мышц. Гладкие мышцы

- •Глава 3 физиология системы крови

- •3.1. Значение и функции крови

- •3.2. Количество крови в организме

- •3.3. Состав крови

- •3.4. Физико-химические свойства крови

- •3.5. Гемостаз и свертывание крови

- •3.1. Плазменные факторы свертывания крови

- •3.6. Форменные элементы крови

- •3.7. Регуляция кроветворения

- •3.8. Группы крови

- •3.2. Распределение агглютиногенов и агглютининов в крови системы аво

- •Глава 4 физиология иммунной системы

- •4.1. Структура иммунной системы

- •4.1.1. Центральные органы иммунной системы

- •4.1.2. Периферические органы иммунной системы

- •4.1.3. Клетки иммунной системы

- •4.2. Индукция и регуляция иммунного ответа

- •4.2.1. Антигены

- •4.2.2. Активация лимфоцитов

- •4.2.3. Иммунный ответ гуморального типа

- •4.2.4. Антитела

- •4.2.5. Иммунный ответ клеточного типа

- •4.3. Факторы естественной резистентности

- •4.3.1. Естественные барьеры

- •4.3.2. Система фагоцитов

- •III стадия n стадия

- •4.3.3. Система комплемента, пропердин

- •4.3.4. Лизоцим

- •4.3.5. Интерфероны

- •4.3.6. Взаимодействие антиген—антитело

- •Глава 5 физиология пищеварения

- •5.1. Сущность процесса пищеварения

- •5.2. Физиологические основы голода и насыщения

- •5.3. Методы исследования деятельности пищеварительного тракта

- •5.4. Пищеварение в ротовой полости

- •5.5. Пищеварение в желудке

- •5.1. Функциональное значение секреторных клеток желудка

- •Желудочка по Гейденгайну (а) и и. П. Павлову (б):

- •5.6. Особенности желудочного пищеварения у некоторых видов животных

- •5.7. Пищеварение в тонком кишечнике

- •5.8. Пищеварение в толстом кишечнике

- •5.9. Всасывание

- •Ние. 5.15. Схематическое изображение функционирования сократительной системы апикальной части эпителиальных клеток тонкой кишки

- •5.2. Гормоны желудочно-кишечного тракта

- •5.11. Пищеварение у птиц

- •Глава 6 физиология кровообращения

- •6.1. Физиология сердца

- •6.2. Свойства сердечной мышцы

- •6.3. Сердечный цикл и клапанный аппарат сердца

- •6.1. Частота сокращений сердца в 1 мин

- •6.4. Физические явления, связанные с работой сердца

- •6.2. Систолический и минутный объемы крови у животных

- •6.5. Регуляция работы сердца

- •6.6. Движение крови по кровеносным сосудам

- •6.3. Величина артериального давления у животных, мм рт. Ст.

- •6.7. Регуляция движения крови по сосудам

- •6.8. Особенности кровообращения при различных состояниях организма

- •Глава 7 физиология дыхания

- •7.1. Внешнее дыхание

- •7.3. Изменение давления в грудной полости при дыхании:

- •7.1. Частота дыхательных движений в 1 мин

- •7.2. Газообмен в легких

- •7.3. Транспорт газов кровью, газообмен в тканях

- •7.4. Регуляция дыхания

- •Сосудистых

- •7.5. Особенности дыхания у птиц

- •Глава 8 физиология выделительных процессов

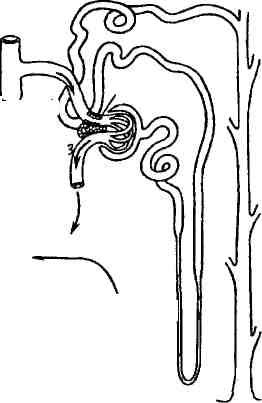

- •8.1. Выделительная функция почек

- •8.2. Структурная организация почек

- •8.3. Мочеобразование

- •8.1. Концентрирующая способность почки

- •8.4. Гомеостатическая функция почек

- •8.2. Факторы, влияющие на клубочковую фильтрацию

- •8.3. Факторы, регулирующие канальцевую реабсорбцию

- •8.5. Регуляция процессов образования мочи

- •8.6. Состав и свойства конечной мочи

- •8.4. Объем мочи, выделяемой за сутки

- •8.7. Механизмы выведения мочи

- •8.8. Выделительная функция кожи

- •Глава 9 физиология размножения

- •9.1. Половое созревание и половая зрелость

- •9.1. Половая и физиологическая зрелость самки

- •9.2. Физиология репродуктивной системы самцов

- •9.2. Средние количественные показатели спермы

- •9.3. Физиология репродуктивной системы самок

- •9.3. Особенности половых циклов

- •9.4. Оплодотворение

- •9.5. Беременность

- •9.6. Различные типы плацент у млекопитающих:

- •9.6. Роды

- •9.4. Продолжительность родов

- •9.7. Послеродовой период

- •9.8. Трансплантация зародышей у животных

- •9.9. Особенности размножения птиц

- •Глава 10 физиология лактации

- •10.1. Развитие молочной железы

- •10.1. Химический состав секретов молочной железы, %

- •10.2. Тип плацентации и пассивная передача иммунитета (X -о — отсутствие передачи)

- •10.4. Пассивный перенос материнских антител

- •10.3. Передача пассивного иммунитета

- •10.2. Биосинтез основных компонентов молока

- •10.3. Физико-химические показатели молока

- •10.4. Структурная организация секреторного процесса

- •10.5. Регуляция секреции молока

- •10.6. Выведение молока

- •10.7. Физиологические основы машинного доения

- •Глава 11 физиология обмена веществ и энергии

- •11.1. Терморегуляция

- •11.1. Ректальная температура у различных видов животных

- •11.2. Белковый (азотистый) обмен

- •11.2.1. Основные этапы белкового обмена

- •11.2.2. Регуляция белкового обмена

- •11.3. Углеводный обмен

- •11.3.1. Основные этапы углеводного обмена

- •11.3.2. Регуляция углеводного обмена

- •11.4. Липидный обмен

- •11.4.1. Основные этапы липидного обмена

- •11.4.2. Регуляция липидного обмена

- •11.5. Обмен воды

- •11.2. Концентрация электролитов в жидкостях организма, мэкв/л

- •11.6. Минеральный обмен

- •11.6.1. Физиологическая роль макроэлементов

- •11.6.2. Физиологическая роль микроэлементов

- •11.6.3. Регуляция минерального обмена

- •11.7. Витамины

- •11.7.1. Жирорастворимые витамины

- •11.7.2. Водорастворимые витамины

- •12.1. Механизмы взаимодействия гормона с клетками

- •12.2. Общие механизмы регуляции внутренней секреции

- •12.1. Нейрогормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •12.3. Гипофиз

- •12.4. Щитовидная железа

- •12.5. Надпочечники

- •12.6. Поджелудочная железа. Внутренняя секреция

- •12.7. Эндокринная функция половых желез

- •12.8. Тимус

- •12.9. Эпифиз

- •12.10. Тканевые гормоны

- •12.11. Гормоны и продуктивность животных

- •Глава 13

- •13.1. Нейроны и синапсы

- •13.2. Рефлекторная деятельность

- •13.3. Свойства нервных центров

- •13.4. Координация рефлекторных процессов

- •13.5. Частная физиология

- •13.5.1. Спинной мозг

- •Ного мозга по Рекседу. Цифрами обозначены слои нерв пых клеток

- •13.5.2. Продолговатый мозг и варолиев мост

- •13.5.3. Средний мозг

- •13.5.4. Ретикулярная формация

- •13.5.5. Мозжечок

- •13.5.6. Промежуточный мозг

- •13.5.7. Подкорковые ядра

- •13.6. Физиология вегетативной нервной системы

- •13.1. Строение и функции симпатической и парасимпатической нервных систем

- •Глава 14

- •14.1. Понятие о нервизме

- •14.2. Методы исследования функций коры больших полушарий

- •14.3. Характеристика условных рефлексов и механизм их образования

- •Слуховая

- •14.4. Торможение условных рефлексов

- •14.5. Взаимоотношения возбуждения и торможения в коре больших полушарий

- •14.6. Типы высшей нервной деятельности

- •14.7. Сон и гипноз

- •14.8. Две сигнальные системы действительности

- •14.9. Теория функциональных систем

- •Глава 15 физиология анализаторов

- •15.1. Рецепторные клетки — начальное звено анализатора

- •15.2. Двигательный анализатор

- •15.2.1. Мышечное веретено

- •15.2.2. Сухожильный рецептор гольджи

- •15.2.3. Рефлекс на растяжение мышцы

- •15.3. Кожный анализатор

- •15.3.1. Механорецепторы кожи

- •15.3.2. Терморецепторы кожи

- •15.3.3. Болевые рецепторы кожи

- •15.4. Обонятельный анализатор

- •Рецептора:

- •15.5. Вкусовой анализатор

- •15.6. Слуховой анализатор

- •Активности:

- •15.7. Анализатор положения тела в пространстве

- •15.8. Зрительный анализатор

- •15.8.1. Структура и функция сетчатки

- •15.8.2. Цветовое зрение

- •15.8.3. Переработка зрительных сигналов в сетчатке

- •15.8.4. Защитный аппарат глаза

- •15.9. Анализаторы внутренней среды opi лии 1мл

- •15.9.1. Висцеральные механорецепторы

- •15.9.2. Висцеральные терморецепторы

- •15.9.3. Висцеральные хеморецепторы

- •15.9.4. Болевые висцеральные рецепторы

- •Глава 16 этология

- •16.1. Формы поведения

- •16.2. Поведенческие реакции

- •16.3. Факторы, влияющие на поведение

- •Оглавление

- •Глава 1. Регуляция физиологических функций (т. А. Эйсымонт) 17

- •Глава 2. Физиология возбудимых тканей (к п. Алексеев) 27

- •Глава 7. Физиология дыхания (т. А. Эйсымонт) 291

- •Глава 9. Физиология размножения (и. О. Боголюбова) 351

- •Глава 10. Физиология лактации (в. Г. Скопичев) 392

- •Глава 12. Физиология эндокринной системы (в. Г. Скопичев) 483

- •Глава 13. Физиология центральной нервной системы (а. И. Енукашвили) 544

- •Глава 15. Физиология анализаторов (н.П.Алексеев) 628

- •Глава 16. Этология (т.А. Эйсымонт).., 697

- •214000, Г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

8.4. Гомеостатическая функция почек

Почки — это основной орган, обеспечивающий постоянство объема и состав внутренней среды, и прежде всего крови. Реализацию гомеостатической функции осуществляют специальные рефлекторные системы, включающие специализированные рецепторы (оценивающие объем циркулирующей крови — волюмо-рецепторы, осморецепторы, ионорецепторы), системы переработки информации (нервные центры) и «командные» структуры, опосредующие свое влияние на ткань почки за счет эфферентных нервов и гормональных влияний.

Осморегуляция. При избыточном содержании воды в крови концентрация осмотически активных веществ снижается и осмотическое давление крови падает, что улавливается как центрально расположенными осморецепторами в области супраопти-ческих ядер гипоталамуса, так и периферическими рецепторами почек, печени, селезенки. В результате существенно снижается выработка антидиуретического гормона (АДГ) и его поступление в кровь из нейрогипофиза, что приводит к усилению выделения воды почкой за счет образования менее концентрированной мочи. Обезвоживание организма приводит к увеличению концентрации осмотически активных веществ. В результате активируются осморецепторы, усиливается продукция и выведение АДГ, возрастает канальцевая реабсорбция воды, включается механизм концентрации мочи, уменьшается мочеотделение.

Волюморегуляция. Объем внутрисосудистой жидкости оценивается рецепторами, реагирующими на изменение тонуса сосудистой стенки. В области низкого давления от рецепторов левого и правого предсердия импульсы передаются в ЦНС по афферентным волокнам блуждающего нерва. При увеличении объема крови (внутрисосудистой циркулирующей жидкости) повышается импульсация с волюморецепторов, что вызывает экскрецию натрия и воды. Одновременная активация волюмо-и осморецепторов приводит к усилению выведения воды, уменьшая ее реабсорбцию.

Ионорегуляция. Данные о наличии рецепторов, оценивающих содержание натрия (введение в область III желудочка гипертонического раствора хлорида натрия вызывает антидиурез, а гиперто-

336

22 — 3389

337

нических растворов сахара такого эффекта не вызывает), указывают на возможность избирательной оценки концентраций отдельных ионов и адекватной реакции выделительной системы в ходе рефлекторных реакций. Известны гормоны, регулирующие ре-абсорбцию и секрецию отдельных ионов в различных отделах нефрона. Реабсорбция натрия возрастает в дистальных отделах почечных канальцев под влиянием гормона надпочечника аль-достерона, который в отношении калия оказывается веществом, стимулирующим его удаление с мочой. Известно, что альдостерон связывается с клетками дистального и собирательного сегментов почек и может увеличивать реабсорбцию натрия путем синтеза РНК и одного или более специфических белков. В результате может непосредственно стимулироваться механизм активного транспорта натрия, увеличиваться проницаемость для натрия мембраны клеток, обращенных в просвет канальца, или стимулироваться клеточный метаболизм и возрастать поставка энергии для транспортных процессов. Выделение калия уменьшается под действием инсулина.

Снижение концентрации кальция в крови вызывает выделение паращитовидными железами паратгормона, благодаря которому увеличивается реабсорбции этого иона в почечных канальцах. Ди-стальный отдел нефрона представляет собой главный участок, где осуществляется действие паратиреоидного гормона. Гиперкальцие-мия стимулирует секрецию щитовидной железой тирокальцито-нина, который снижает концентрацию кальция в крови за счет усиления его экскреции почкой и мобилизации в костной ткани. В почечных канальцах регулируется также уровень реабсорбции магния, хлора, фосфатов, сульфатов и других ионов.

Регуляция кислотно-щелочного равновесия. Концентрация ионов водорода в моче может существенно меняться в сторону снижения (до 4) или возрастания (до 8,0), что призвано обеспечить постоянство рН плазмы крови на уровне 7,36. Механизм удаления ионов водорода (закисления мочи) обеспечивается процессами секреции этого иона в просвет канальцев. Наличие в апикальной плазматической мембране фермента карбоангидразы обеспечивает гидратацию двуокиси углерода и образование угольной кислоты, которая сразу диссоциирует на ион водорода и бикарбонатный ион.

Водородные ионы секретируются в канальцевую жидкость, а образованные бикарбонатные ионы возвращаются в плазму, т. е. секреция Н+ соответствует образованию бикарбонатов в плазме. Поступающий из плазмы крови в ходе ультрафильтрации NaHC03 взаимодействует с ионами водорода, секретированными клетками, что приводит к образованию диоксида углерода (рис. 8.10). В просвете канальцев ионы водорода способны связываться и с фосфатами, и с другими анионами, что приводит к экскреции с мочой титруемых кислот, а в плазме крови увеличивается уровень оснований. Кроме того, аммиак, выделяющийся в кровь как конечный продукт

Перитубулярный капилляр Клетка

Просвет канальца

Профильтровавшиеся ,

HPOf'+Na+-

НРО|"+Н+-It

Н2РС>4

- Na+ ^

■H+ HCOJ.

\ /

"H,C03

IfCa H,0+CO, |Ca H2C03

/ 4

г Н+ HCO,-

_ NH3 _

t

Глутамин

Na+

-~нсо3-

-HCOJ -NH,

Jnh3-

HHNH, NH, I

Рис. 8.10. Образование титруемой кислотности и ионов аммония в почечном канальце

экскретированных водородных

белкового обмена, также способен связываться с ионами водорода с образованием иона аммония. Аммиак связывает кислые продукты, выделяемые с мочой, образует аммонийные соли и, удаляясь за пределы организма, замещает натрий и калий. Аммиак, используемый для нейтрализации кислой мочи, образуется в почках из аминокислоты глутамина за счет функционирования фермента глутамина-зы, которая активируется в случаях необходимости коррекции реакции мочи. В итоге почки стабилизируют концентрацию ионов водорода в плазме крови: при снижении резервной щелочности крови выделяется кислая моча, а при алкалозе —более щелочная.

Таким образом, количество ионов с мочой — суммарная экскреция Н+, может быть представлена следующим выражением:

Суммарная экскреция Н+ = NH4 + титруемая кислотность НС03 мочи.

Обычно общее количество экскретированных ионов водорода равняется водородной нагрузке. Суммарная экскреция Н+ может отсутствовать или иметь отрицательное значение, что происходит при бикарбонатной нагрузке (высоком содержании цитратов в корме), цитраты метаболизируются до бикарбонатов и моча приобретает щелочную реакцию.

Экскреция. Через почку выводится большая часть конечных продуктов обмена веществ. Особенно это важно для метаболизма белков и нуклеиновых кислот, в ходе которого образуются различные продукты азотистого обмена. В процессе превращения аминокислот аминогруппа (—NH2) удаляется путем дезаминирования и образует аммиак (NH3), который выделяется в виде аммонийных солей или используется в синтезе азотсодержащих соединений — мочевины и мочевой кислоты.

Синтез мочевины осуществляется в последовательных ферментативных реакциях, составляющих орнитиновый цикл. Аммиак и двуокись углерода, конденсируясь с фосфатом, образуют карбо-моилфосфат, который используется для синтеза цитруллина из

338

22*

339

-Альдостерон ~^

Увеличение

реабсорбции

Na

Кора

надпочечника

Диста~Льный\

каналец

Сужение ^ .

кровеносных

cocydot

Ангиотензин

П

\

Конвертирующий

фермент Ренцн

Ангиотензин

I

о.2-глобулин

(из

печени)

Нуклеиновые кислоты содержат две группы азотистых соединений: пурины (аденин и гуанин) и пиримиджы (цитозин и тимин). У некоторых животных пурины выделяются в виде мочевой кислоты, у других — пуриновая структура расщепляется до промежуточных соединений или аммиака. Человек и высшие обезьяны из-за отсутствия фермента уриказы не способны метаболизировать мочевую кислоту и выделяют ее с мочой, остальные же млекопитающие обладают этим ферментом и преобразуют мочевую кислоту в аллан-тоин. Среди собак у долматинского дога обнаружено интенсивное выделение мочевой кислоты, но не из-за отсутствия уриказы, а как следствие наследственного почечного дефекта, препятствующего канальцевой реабсорбции, а, возможно, экскреции мочевой кислоты путем активного канальцевого транспорта.

Гормонопоэз. Почки вырабатывают ряд физиологически активных веществ, поступающих в кровоток и участвующих в системных реакциях организма, что подтверждает их эндокринную функцию. Гранулярные клетки юкстагломерулярных нефронов способны синтезировать и выделять в кровь ренин — протеолитический фермент, который в плазме крови отщепляет от ангиотензиногена декапеп-тид ангиотензин I, затем от ангиотензина I отщепляются еще две аминокислоты, и образуется весьма активное соединение ангиотензин П. Ангиотензин II вызывает сужение сосудов, стимулирует секрецию альдостерона и антидиуретического гормона и усиливает почечную реабсорбцию натрия, а также участвует в формировании чувства жажды (рис. 8.11).

Секреция альдостерона призвана повышать реабсорбцию натрия и экскрецию калия в дистальном отделе нефрона. По принципу обратной отрицательной связи секреция ренина ингибирует-ся ангиотензином II и антидиуретическим гормоном, но вместе с этим секреция ренина существенно зависит от состояния баро-рецепторов почки, содержания натрия в начальной части канальцев и симпатических нервных влияний. Таким образом, уровень активности ренина плазмы снижается при увеличении объема внеклеточной жидкости, солевой нагрузке, избытке минералкор-тикоидов и гиперкалиемии. Повышение уровня содержания рени-

Рис. 8.11. Схема взаимодействия системы ангиотензина и альдостерона

на развивается при уменьшении объема внеклеточной жидкости, ограничении соли, потере жидкости (рвота, понос, диуретики), гипокалиемии, избытке катехоламинов и при увеличении содержания в плазме крови ренин-субстрата за счет усиленного синтеза в печени. Глюкокортикоиды и половые стероидные гормоны способны повысить уровень ангиотензиногена до концентраций, активирующих ренин.

Калликреиновая система во многом схожа с рениновой. Калли-креин представляет собой пептидазу, воздействующую на а2-глобу-лин (киниген) с образованием кинина. Термин 1 кинин 0 относится к трем биологически активным пептидам: метионил-глицил-бради-кинину, лизил-брадикинину и брадикинину. Кинины— это мощные вазодилататоры. Почечная калликреиновая система является локальной гормональной системой, вовлеченной в регуляцию кровотока и экскрецию натрия. Калликреин синтезируется в корковом веществе почки и обеспечивает продукцию мощного сосудорасширяющего вещества каллидина. Известно, что калликреин почек освобождается и поступает в кровь под влиянием высокого артериального давления, ацетилхолина, простагландина, дофамина, низких доз норадрёналина, ангиотензина II, минералкортикоидов и при быстром увеличении объема жидкости, циркулирующей в организме.

340

341

В мозговом веществе почки образуются простагландины, в том числе и простагландин А2, который называют также медуллином, а также простациклин, или Pgl2. Простагландины способны влиять на периферическое сосудистое сопротивление за счет их действия как вазодилататоров, натрийуретических веществ, ингибиторов адренергических медиаторов и изменения чувствительности клеток к антидиуретическому гормону. Почечный синтез Pgl2 стимулируется ангитензином II, брадикинином и вазопрессином. Увеличение синтеза происходит за счет повышенного освобождения арахидоновой кислоты из почечных липидов под влиянием фермента ацилгидролазы.

Регуляция количества эритроцитов осуществляется одним из гормонов почки — эритропоэтином, который представляет собой гликопротеин с м. м. 40 000. Стимулом для повышенного синтеза эритропоэтина тканями почки является уменьшение напряжения в ней кислорода.

Клетки почки участвуют в метаболизме витамина D: образующийся в печени прогормон витамин D3 почки извлекают из кровотока и преобразуют в ряд диокси-производных (наиболее важными являются 1,25-диокси-Ь3 и 24,25-ahokch-D2). 1,25-диокси-Б3 как весьма активный стероидный кальциемический гормон увеличивает транспорт кальция и фосфора в кишечнике, регулирует ре-абсорбцию кальция в почечных канальцах и повышает минеральную резорбцию костей.

Метаболизм. Помимо обеспечения собственных энергетических затрат при выполнении специфических функций почки участвуют в обмене веществ, призванном поддерживать гомеостаз. В почке имеется система новообразования глюкозы — глюконеогенез. При длительном голодании из почек в кровоток может поступать до половины общего количества глюкозы. Поступающие при фильтрации в просвет канальцев низкомолекулярные белки и пептиды расщепляются клетками канальцев до аминокислот, которые через базолатеральную мембрану возвращаются в кровоток. В ткани почки синтезируется один из важных компонентов биомембран фосфатидилинозит, а свободные жирные кислоты включаются в состав триглицеридов и фосфолипидов, которые кровотоком поставляются к местам депонирования или утилизации.

действуя через бета-адренорецепторы, стимулируют секрецию ренина и приводят в действие ангиотензинный механизм регуляции клубочковой фильтрации за счет спазма выносящих и (или) приносящих артериол. Вместе с этим, воздействуя на тонус сосудов клубочка, меняя состояние мезангиальных клеток, подоцитов, различные вещества существенно преформируют клубочковую фильтрацию (табл. 8.2).