- •Желчные камни и хирургия желчных путей

- •Оглавление

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •Глава первая. Анатомия желчного пузыря и желчевыводящих путей

- •Желчный пузырь (cystis fellea)

- •Строение желчного пузыря

- •Пузырный проток (Ductus cysticus).

- •Желчный проток (Ductus choledochus)

- •Проток поджелудочной железы

- •29. Полусхематическое изображение расположения и соотношения сосудов и протоков в lig. Hepato-duodenale (Rio-Branco)

- •Винсловово отверстие

- •Печеночная артерия (Art. Hepatica propria)

- •Конечные ветви печеночной артерии

- •Воротная вена

- •Артерия желчного пузыря (Arteria cystica).

- •Перевязка общей печеночной артерии и ее ветвей

- •Артерии в супрадуоденальной части печеночножелчного протока

- •Артерии ретродуоденальной и панкреатической частей d. Choledochi

- •Аномалии желчных путей

- •Глава вторая желчь: некоторые химические и физиологические данные

- •Физиологические данные

- •Расширение протоков после иссечения пузыря

- •Глава третья желчные камни величина, форма и цвет камней

- •Состав желчных камней

- •1 2 И 4 — Комбинационные камни. 3 — Холестерино-пигментно-известковый камень. 5 —- Холестерино-известковый камень.

- •1, 2, 3, 4 И 5—Большие холестерино-пигментно-известковые камни

- •1, 2 И 3—Малые холестерино-пигментно-известковые камни

- •1, 2, 3, 4, 5 И 6—Различные формы холестерино-пигментно-известковых камней.

- •Причины происхождения комбинационных и других камней

- •60. Распил камня с холестер.-из-вестковыми отложениями на верхней его части, которая выдавалась в пузырь (Из сваей коллекции)

- •Теории образования желчных камней

- •Рецидивы камней

- •Могут ли камни растворяться в желчном пузыре?

- •Глава четвертая патологическая анатомия пороки развития врожденные аномалии пузыря

- •Аномалии протоков

- •Опухоли протоков

- •Злокачественные опухоли желчных путей

- •Общая водянка всех желчных путей

- •Рак пузыря

- •Воспалительные заболевания желчных путей

- •Изменения в застойном пузыре

- •Инфекция пузыря

- •Первичный приступ холецистита

- •Исходы первичного приступа

- •Первичная водянка пузыря

- •Вторичная водянка пузыря

- •Неосложненный хронический рецидивирующий холецистит

- •Осложненный хронический рецидивирующий холецистит

- •Склерозирующий холецистит

- •Обызвествление пузыря

- •Актиномикоз пузыря

- •Туберкулез пузыря

- •Эхинококк желчных путей

- •Изменения, вызываемые камнями в пузыре и желчных путях

- •Камни в пузырном протоке

- •Камни в желчном протоке

- •Камни в печеночном протоке

- •Воспалительные процессы в желчных протоках (холангит)

- •Подострый холангит (Cholangitis subacuta)

- •Острый холангит (Cholangitis acuta)

- •Гнойный холангит (Cholangitis purulenta)

- •Изменения в области пузыря и в соседних органах при холецистите (перихолецистит, перигастрит etc)

- •Перихолецистит

- •Внутренние желчные свищи

- •Наружные свищи

- •Хронический перихолецистит

- •Глава пятая этиология, симптомы и течение желчнокаменной болезни Этиология

- •Причины застоя желчи

- •Клинические симптомы при желчных камнях

- •Боли и колики

- •Тошнота и рвота

- •Желтуха, кожный зуд

- •Кровотечения

- •Лихорадка

- •Увеличение печени

- •Увеличение пузыря

- •Увеличение селезенки

- •Симптомы и течение различных форм желчно-каменной болезни Закупорка шейки пузыря или пузырного протока, водянка

- •Водянка пузыря (Hydrops ves. Felleae)

- •Гнойное скопление в пузыре (эмпиема)

- •Закупорка желчного и общего печеночного протоков

- •Острая закупорка d. Choledochi

- •Хроническая закупорка d. Choledochi

- •Закупорка d. Hepatici

- •Осложненный и неосложненный хронический холецистит

- •Холангит cholangitis

- •Перфорация желчного пузыря

- •Глава шестая диференциальная диагностика

- •Диференциальный диагноз холецистита

- •Отличие от почечной колики

- •Отличие от смещенной почки, пиэлита и гидронефроза

- •Отличие от острого аппендицита

- •Отличие от хронического аппендицита

- •Отличие от панкреатита

- •Отличие от язвы duodeni

- •Отличие от язвы желудка 2

- •Пилороспазм

- •Исследование функциональной деятельности печени

- •Дуоденальное зондирование

- •Рентгенодиагностика заболеваний желчного пузыря

- •Истощение при холелитиазе

- •Диагноз хронического гепатита и цирроза

- •Диагноз хронической закупорки ducti choledochi

- •Диагноз закупорки d. Cystici

- •Диагноз рака желчного пузыря

- •Диагноз отдельных форм холецистита

- •Тифозный холецистит

- •Глава седьмая прогноз, внутреннее лечение и показания к оперативному лечению при желчнокаменной болезни Прогноз

- •Внутреннее лечение холелитиаза

- •Профилактическое лечение

- •Борьба с инфекцией

- •Лечение минеральными водами

- •Грязелечение

- •Лечение острого приступа

- •Показания при хроническом холецистите

- •Показания при остром холецистите

- •Показания при острой закупорке желчного протока

- •Показания при хронической закупорке желчного протока

- •Противопоказания

- •Глава восьмая подготовка больных и общие хирургические приемы при операциях на желчных путях

- •Холемические и ахолические кровотечения

- •Инструменты

- •Положение больного

- •Освещение

- •Разрезы брюшной стенки

- •Спайки и сращения

- •Кровотечение при операции

- •Дренирование и тампонада раны

- •Швы на печени

- •Глава девятая специальная техника операций на желчных путях и показания к различным операциям

- •Операции на желчном пузыре Холецистэктомия

- •Эктомия от дна

- •Эктомия от шейки

- •Выжигание слизистой пузыря—Mukoklase

- •Субсерозная эктомия и обработка культи пузырного протока и ложа печени

- •Обработка культи d. Cyctici

- •Обработка ложа печени

- •Холецистостомия

- •Идеальная холецистостомия

- •Наложение соустий

- •Операции на пузырном протоке 1

- •Операции на желчном протоке

- •Супрадуоденальная холедохотомия

- •Ретродуоденальная холедохотомия

- •Мобилизация duodeni

- •Трансдуоденальная холедохотомия

- •155. Продольный разрез через duodenum, показывающий положение камня в ампулле, и поперечный разрез в кишке выше папиллы (Dоуеn).

- •Соустие между желчным протоком и кишечником — холедоходуоденостомия

- •Реконструктивные операции на печеночном и желчном протоках и пересадка их в кишку или желудок

- •Резекции печеночно-желчного протока

- •Операции на общем печоночном протоке и разветвлениях его Гепатикотомия

- •Соустия печеночного протока

- •Вскрытие внутрипеченочных ходов

- •Соустия с печеночными ходами hepatocholangio-enterostomia

- •173. Швы на протоке после введения в него т-образного дренажа (Кehr)

- •Операции при холангитах и панкреатитах

- •Операции при аневризмах печеночной артерии

- •Глава десятая послеоперационный уход и осложнения послеоперационного течения

- •Деятельность сердца

- •Пневмония

- •Острое расширение желудка

- •Вздутие кишек — метеоризм

- •Послеоперационные кровотечения

- •Перитонит

- •Перевязки

- •Уход после холецистостомии

- •Свищи после холецистостомии

- •Уход после холецистэктомии

- •Уход после вскрытия d. Hepatici или d. Choledochi

- •Свищи duodeni и жулудка

- •Питание после операций

- •Глава одиннадцатая результаты оперативного лечения желчнокаменной болезни Непосредственные результаты

- •Отдаленные результаты

- •Возвраты камней

- •Возвраты колик; резидуальные явления (Прибрам)

- •Литература

- •Анатомия описательная и топографическая

- •II. Патогенез, патологическая анатомия, клиника и хирургия желчнокаменной болезни

Строение желчного пузыря

Стенка желчного пузыря относительно тонка и состоит из трех слоев: слизистой оболочки, мышечного слоя и наружного фиброзного. В последнем на местах, покрытых брюшиной, в свою очередь, различают три слоя: прилегающий к мышечному — соединительнотканный, кнаружи от него рыхлый подбрюшинный (tun. subserosa) и самый поверхностный — брюшинный (tunica serosa). Кроме того, в стенке пузыря заложены вены, артерии, лимфатические сосуды и нервы, а у шейки, его слизистые железы. Вены и артерии стенки пузыря проходят в субсерозном и фиброзном слоях и повреждаются при субсерозном удалении пузыря.

Самый слабый из всех слоев — мышечный: он состоит из тонких пучков гладких мышечных волокон, не представляющих нигде сплошного слоя, и так незначителен, что напр. Sappey вовсе не упоминает о нем, a Henle говорит прямо о „мышечно-слизистой" оболочке пузыря, благодаря очень интимной связи слизистой оболочки с упомянутыми мышечными пучками. Сильнее всего мышечные волокна развиты в области шейки.

Толще всех фиброзный, слой: он состоит из переплетающихся соединительнотканных волокон, среди которых находятся и эластические. В этом слое также попадаются отдельные пучки мышечных волокон и проходит большинство сосудов, анастомозирующих между собою.

Наибольший интерес представляет слизистая оболочка. Благодаря складкам, идущим в различных направлениях, нормальная слизистая оболочка желчного пузыря имеет сетчатый, бархатистый вид и обычно окрашена в желтовато - коричневый тон. Кроме того, она вся усеяна маленькими, однообразными ворсинками, слагающимися в складки и покрытыми высоким цилиндрическим эпителием. Эти образования рассматриваются как всасывающие части слизистой оболочки и их можно поставить в аналогию с такими же ворсинками, встречающимися в верхней горизонтальной части duodeni (рис. 10). Если вспомнить теперь, с какой быстротой жидкости всасываются кишечными ворсинками, то легко становится понятным, почему малейшие застои желчи при незначительных закупорках пузырного протока или Фатеровой папиллы вызывают, иногда быстро, клинические явления, связанные со всасыванием желчи (кожный зуд, желтуху). Присутствие слизистых желез в шейке пузыря, пузырном и других протоках признается всеми авторами. Что же касается желез в теле и дне пузыря, то некоторые находили их там, другие же считают это явление патологическим. Железы эти трубчатого вида — простые или разветвленные и выстланы цилиндрическим, эпителием (Asсhоff, Langebuсh). При хроническом катаральном холецистите железы наблюдаются и довольно обильно повсюду в слизистой оболочке желчного пузыря. Но Asсhoff полагает, что за железы в таких случаях принимают, так называемые, ходы Luschka, которые образуются, благодаря глубоким заворотам слизистой оболочки, проникающим между слабыми и разрозненными пучками мышечных волокон иногда почти до серозного покрова пузыря. Ходы эти имеют трубчатую форму и на концах своих колбообразно расширены или разветвлены. Происхождение их объясняется повышенным давлением в желчном пузыре, благодаря которому содержимое пузыря выпячивает кнаружи углубления слизистой оболочки через нормально существующие дефекты мышечного слоя. Эти ходы Luschka имеют большое значение в патологии холецистита: прежде всего по ним с желчью разносится инфекция и могут образоваться абсцессы в толще стенки пузыря при целости слизистого и брюшинного покровов его; затем в окончаниях их могут образоваться настоящие слизистые железы (Aschofi); наконец, ходы эти могут иметь большое значение при образова-нии камней пузыря. В них скопляются слущивающиеся эпителиальные клетки, продукты распада последних (холестерин), лейкоциты, застаивается желчь, и все это скопление, уплотняясь, дает материал для образования камней как в самом пузыре, так и в толще стенки его, в тех редких случаях, когда путем рубцевания ходы Luschka отшнуровываются от поласти пузыря.

Рис. 10. Стенка нормального желчнаго пузыря взрослого : m — ворсинчатая слизистая, ml — мышечный слой, f—фиброзный слой с сосудами, ss —рыхлый подбрюшинный слой, s — брюшина (по Asсhoff`у)

Артерии стенок желчнаго пузыря исходят из art. cysticae и делятся обыкновенно на две ветки, из коих одна идет по нижней 1 (или задней) поверхности его, а другая по верхней2 (или передней.), прилегающей к печени; они анастомозируют между собой и оканчиваются по большей части в ворсинках слизистой оболочки, подобно тому, как веточки верхней брыжеечной артерии оканчиваются в ворсинках кишек. Вены начинаются на нижней и верхней поверхности желчного пузыря и впадают частью в воротную вену, а частью соединяются с мелкими печеночными венами.

Пузырь соединен с печенью плотной, но довольно обильной рыхлой соединительной тканью, благодаря чему выделяется из ложа обычно без повреждения печеночной ткани. Эта связь печени с пузырем подкрепляется иногда непостоянными веточками art. cysticae и печеночными протоками, идущими из печени прямо в тело пузыря (Ductus hepato-cystici). Эти веточки — art. cysticae и печеночные протоки могут дать в послеоперационном периоде крово- и желчеистечение из ложа пузыря (рис. 11).

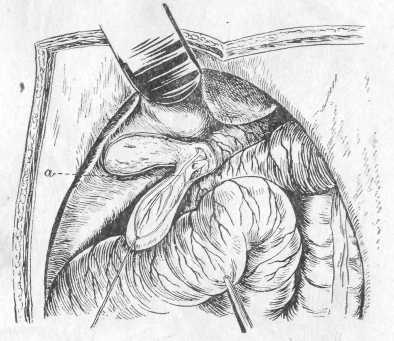

Рис.11. Выделение пузыря из ложа печени. Показано начало (а) пузырной артерии из правой ветви печеночной артерии (с). В ложе пузыря—маленькие отверстия.

Лимфатические сосуды начинаются в слизистой пузыря, направляются к шейке его и соединяются здесь у лимфатической железки; сюда же подходят сосуды ближайших печеночных долек.

Вторая лимфатическая сеть расположена по наружной поверхности фиброзной оболочки (Langenbuch). Обе сети несут свою лимфу частью, через лимфатические узлы ворот печени, частью через железку у шейки желчного пузыря и далее по лимфатическим сосудам lig. hepato-duodenalis, к расположенным вдоль d. choledochi железам, оттуда к аортальным и потом в d. thoracicus.

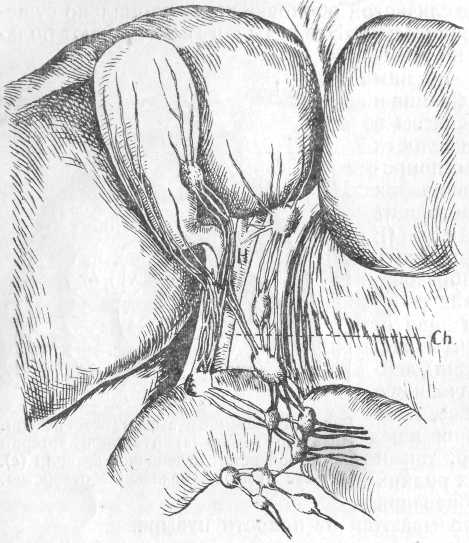

Эти железки, иногда очень плотные, при воспалениях желчного пузыря при ощупывании дают повод к смешению их с камнями, в чем мне не раз приходилось убеждаться при операциях (рис. 12 и 12а).

Весьма важны исследования Franke, доказавшего связь лимфатической системы желчных путей с лимфатическими сосудами поджелудочной железы. Железы, лежащие у впадения в duodenum желчного протока, широко связаны с лимфатическими сосудами головки поджелудочной железы (рис. 12а). Благодаря этой связи лимфатических сосудов, воспалительные заболевания желчного пузыря и пузырного протока могут сопровождаться увеличением (набуханием) pancreatis.

Нервы печени и желчных путей представляют большой интерес и особенно изучаются в последние годы, ибо играют существенную роль, как в продукции желчи, так и в выведении ее наружу. Раздражение или повреждение их может отражаться на нормальном ходе желчеобразования и желчевыделения.

Рис. 12. Полусхематическое изображение лимфатич. системы желчного пузыря.

Н—холедох.

Система желчных путей и симпатическая многообразно связаны между собою, и расстройства в одной из систем обычно отражаются и на другой. Так, напр., при функциональных расстройствах со стороны симпатической системы бывают симптомы со стороны желчного пузыря (эмоциональная желтуха, приступы колик после нервных потрясений). Многие патологические процессы в желчных путях отражаются на отдаленных от них органах и дают: изменения деятельности сердца — грудная жаба при холелитиазе (Боткин), усиленное отделение пота и слюны, понижение кислотности желудочного сока, головные боли, запоры, рвоты, изменение зрачков и т. п. Нервы желчных путей изучены, особенно с точки зрения физиологической, еще недостаточно, но всё же получается уже довольно стройная картина.

Нервы эти состоят в большинстве из сплетений безмиэлиновых волокон, в которые включены главным образом у шейки пузыря ганглиозные клетки. Это, по преимуществу, волокна nn. vagi, splanchnici et sympathici, и они подходят к желчным путям и печени непосредственно и через ganglion coeliacum. Эти волокна частью чувствительные, частью моторные для кровеносных сосудов и мускулатуры пузыря и желчных протоков (может быть и секреторные).

Ganglion coeliacum (plexus solaris) состоит из ганглиозных масс и целого ряда миэлиновых и безмиэлиновых входящих в него и выходящих ветвей (волокон).

Солнечное сплетение располагается на передней поверхности аорты и по обе стороны от нее охватывает art. coeliacam и art. mesenter. sup. К этому сплетению из грудной полости подходят nn. splanchnici maj. et. min., vagus u phrenicus. Оно, по Шевкуненко, может быть концентрированного или рассеянного типа, и взаимоотношение ветвей, входящих и выходящих из него, подвержено большим вариациям. N. phrenicus имеет связь с plexus Solaris в 1/3 случаев (Шевкуненко).

Иррадиирующие боли в правое плечо и над ключицей объясняются у Мюллера1 (Мuller. Die Lebensnerven 1924. Springer. Berlin.) следующим образом: по исследованиям Рамштрема часть ветвей n. phrenici (ramus phrenico-abdominalis) вступает в соединение с веточками n. sympathici из солнечного сплетения и образует сплетение n. phrenici. Тогда получается анатомическое объяснение этих иррадиирующих болей: боли от спазматических сокращений желчного пузыря передаются через солнечное сплетение в сплетение n. phrenici и дальше кверху по этому нерву в шейное сплетение, на тот же спинальный сегмент, из которого вместе с IV нервом шейного сплетения отходит и грудобрюшный нерв (n. phrenicus), а нервы шейного сплетения иннервируют верхнюю треть плеча и надключичную область.

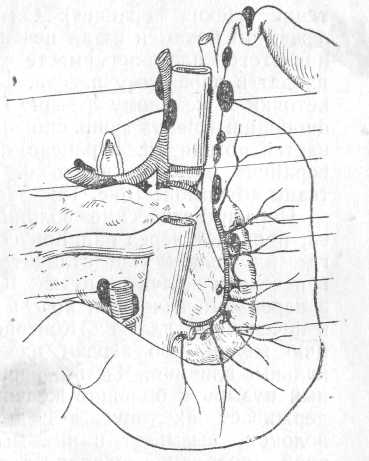

Рис. 12а. Лимфатические железы желчных путей (по Роirieг).

От верхнего края солнечного сплетения отходит большое число более крупных нервных ветвей и сопровождает в толще lig. hepato-duod. печеночную артерию, вокруг которой тоже образуется сплетение (plexus hepaticus). Самые крупные ветви этого сплетения лежат по бокам и сзади печеночной артерии. Конечные разветвления этого сплетения вместе с конечными разветвлениями артерии входят в паренхиму печени. Правая половина plexus hepatici дает веточки к желчному пузырю (plexus vesicalis) и вдоль холедоха до duodenum (plexus symp. choledochi). Это последнее сплетение начинается позади art. hepaticae dextrae, спускается сначала позади d. hepaticus и потом вдоль d. choledochus, лежа в соединительной ткани adventitiae (рис. 13).

Парасимпатические волокна, исходящие из блуждающего нерва, проходят через ganglion coeliacum, вступают в plexus hepaticus, где их нельзя уже отличить от симпатических, и оканчиваются в печени и желчных путях. Они в большом числе разветвляются в паренхиме печени и, по Эйгеру, возбуждают желчеобразование в печеночных клетках. Конечно, не одни нервы возбуждают секрецию желчи, ибо играют известную роль и химические и гормональные влияния. Часть парасимпатических волокон снабжает желчный пузырь и большие желчные протоки и, с одной стороны, поддерживает их тонус, а с другой, — при помощи специфических волокон, вызывает в них мышечные сокращения. Под влиянием этой иннервации находится и лежащий в области фатеровой папиллы жом Одди. Круговые мышечные волокна последнего находятся в тоническом состоянии под влиянием n. vagi, хотя некоторые определенные волокна этого нерва могут понижать тонус этого сфинктера, и тогда просвет папиллы открывается (Эйгер). По исследованиям Westphal'я раздражение n. vagi дает сокращение пузыря и холедоха. Легкое раздражение vagi вызывает сокращение и уменьшение пузыря, перистальтику верхнего отдела duodeni и усиленное истечение желчи через сфинктер Одди; сильное раздражение vagi дает длительную контрактуру этого сфинктера и повышение давления в пузыре.

Раздражение sympathici вызывает ясную вялость пузыря, а перевязка n, splanchnici — живую перистальтику в области холедоха и сфинктера и понижение тонуса.

Перерезка vagi на шее не оказывала влияния на желчные пути. Перерезка симпатикуса (обоих nn. splanchnici) увеличивала движение желчных путей, ускоряла выделение желчи и понижала тонус.

Перерезка vagi и обоих splanchnici не отражалась на движениях жёлчных путей.

Таким образом, можно думать, что в общем система блуждающего нерва влияет на опорожнение желчных путей и желчного пузыря путем расслабления сфинктеров или повышения мышечных сокращении стенок этих органов.

Рис. 13. Нервная система желчного пузыря и печени; артерии местами удалены

1-A. hepatica. 2. - Plex. hepat. 3 - Plex. gastro-duoden. 4-A. gastro-duodeni. 5-Plex. d. choledochi. 6-Ganglion colli. 7-Duct. cist. 8-Duct. choled. 9-Vena portae.

Что же касается симпатической системы, то она действует вероятно, в противоположном смысле и является во всех отношениях антагонистом вагальной системы постольку, поскольку уменьшает секрецию желчи, понижает мышечные сокращения пузыря и замыкает сфинктер Одди.

Анатомически симпатические волокна идут от пограничных столбов через nn. splanchnici в ganglion coeliacum и оттуда через plexus hepaticus — в печень и желчные пути.

Nervus sympathicus является, кроме того, чувствительным нервом для желчного пузыря и протоков. Исходящие отсюда волокна n. sympathici относятся к 10-му грудному сегменту, и болевая проводимость их соответствует только правой стороне.

Цереброспинальные нервы, снабжающие чувствительными волокнами брюшную стенку брюшины над областью желчного пузыря, соответствуют V—X дорзальным нервам и должны быть поэтому выключаемы при паравертебральной анэстезии. Кроме того, в стенке duodeni, желчного пузыря, особенно у шейки его, а также в стенках крупных желчных протоков заложены скопления автономных нервных ганглиозных клеток.