- •Желчные камни и хирургия желчных путей

- •Оглавление

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •Глава первая. Анатомия желчного пузыря и желчевыводящих путей

- •Желчный пузырь (cystis fellea)

- •Строение желчного пузыря

- •Пузырный проток (Ductus cysticus).

- •Желчный проток (Ductus choledochus)

- •Проток поджелудочной железы

- •29. Полусхематическое изображение расположения и соотношения сосудов и протоков в lig. Hepato-duodenale (Rio-Branco)

- •Винсловово отверстие

- •Печеночная артерия (Art. Hepatica propria)

- •Конечные ветви печеночной артерии

- •Воротная вена

- •Артерия желчного пузыря (Arteria cystica).

- •Перевязка общей печеночной артерии и ее ветвей

- •Артерии в супрадуоденальной части печеночножелчного протока

- •Артерии ретродуоденальной и панкреатической частей d. Choledochi

- •Аномалии желчных путей

- •Глава вторая желчь: некоторые химические и физиологические данные

- •Физиологические данные

- •Расширение протоков после иссечения пузыря

- •Глава третья желчные камни величина, форма и цвет камней

- •Состав желчных камней

- •1 2 И 4 — Комбинационные камни. 3 — Холестерино-пигментно-известковый камень. 5 —- Холестерино-известковый камень.

- •1, 2, 3, 4 И 5—Большие холестерино-пигментно-известковые камни

- •1, 2 И 3—Малые холестерино-пигментно-известковые камни

- •1, 2, 3, 4, 5 И 6—Различные формы холестерино-пигментно-известковых камней.

- •Причины происхождения комбинационных и других камней

- •60. Распил камня с холестер.-из-вестковыми отложениями на верхней его части, которая выдавалась в пузырь (Из сваей коллекции)

- •Теории образования желчных камней

- •Рецидивы камней

- •Могут ли камни растворяться в желчном пузыре?

- •Глава четвертая патологическая анатомия пороки развития врожденные аномалии пузыря

- •Аномалии протоков

- •Опухоли протоков

- •Злокачественные опухоли желчных путей

- •Общая водянка всех желчных путей

- •Рак пузыря

- •Воспалительные заболевания желчных путей

- •Изменения в застойном пузыре

- •Инфекция пузыря

- •Первичный приступ холецистита

- •Исходы первичного приступа

- •Первичная водянка пузыря

- •Вторичная водянка пузыря

- •Неосложненный хронический рецидивирующий холецистит

- •Осложненный хронический рецидивирующий холецистит

- •Склерозирующий холецистит

- •Обызвествление пузыря

- •Актиномикоз пузыря

- •Туберкулез пузыря

- •Эхинококк желчных путей

- •Изменения, вызываемые камнями в пузыре и желчных путях

- •Камни в пузырном протоке

- •Камни в желчном протоке

- •Камни в печеночном протоке

- •Воспалительные процессы в желчных протоках (холангит)

- •Подострый холангит (Cholangitis subacuta)

- •Острый холангит (Cholangitis acuta)

- •Гнойный холангит (Cholangitis purulenta)

- •Изменения в области пузыря и в соседних органах при холецистите (перихолецистит, перигастрит etc)

- •Перихолецистит

- •Внутренние желчные свищи

- •Наружные свищи

- •Хронический перихолецистит

- •Глава пятая этиология, симптомы и течение желчнокаменной болезни Этиология

- •Причины застоя желчи

- •Клинические симптомы при желчных камнях

- •Боли и колики

- •Тошнота и рвота

- •Желтуха, кожный зуд

- •Кровотечения

- •Лихорадка

- •Увеличение печени

- •Увеличение пузыря

- •Увеличение селезенки

- •Симптомы и течение различных форм желчно-каменной болезни Закупорка шейки пузыря или пузырного протока, водянка

- •Водянка пузыря (Hydrops ves. Felleae)

- •Гнойное скопление в пузыре (эмпиема)

- •Закупорка желчного и общего печеночного протоков

- •Острая закупорка d. Choledochi

- •Хроническая закупорка d. Choledochi

- •Закупорка d. Hepatici

- •Осложненный и неосложненный хронический холецистит

- •Холангит cholangitis

- •Перфорация желчного пузыря

- •Глава шестая диференциальная диагностика

- •Диференциальный диагноз холецистита

- •Отличие от почечной колики

- •Отличие от смещенной почки, пиэлита и гидронефроза

- •Отличие от острого аппендицита

- •Отличие от хронического аппендицита

- •Отличие от панкреатита

- •Отличие от язвы duodeni

- •Отличие от язвы желудка 2

- •Пилороспазм

- •Исследование функциональной деятельности печени

- •Дуоденальное зондирование

- •Рентгенодиагностика заболеваний желчного пузыря

- •Истощение при холелитиазе

- •Диагноз хронического гепатита и цирроза

- •Диагноз хронической закупорки ducti choledochi

- •Диагноз закупорки d. Cystici

- •Диагноз рака желчного пузыря

- •Диагноз отдельных форм холецистита

- •Тифозный холецистит

- •Глава седьмая прогноз, внутреннее лечение и показания к оперативному лечению при желчнокаменной болезни Прогноз

- •Внутреннее лечение холелитиаза

- •Профилактическое лечение

- •Борьба с инфекцией

- •Лечение минеральными водами

- •Грязелечение

- •Лечение острого приступа

- •Показания при хроническом холецистите

- •Показания при остром холецистите

- •Показания при острой закупорке желчного протока

- •Показания при хронической закупорке желчного протока

- •Противопоказания

- •Глава восьмая подготовка больных и общие хирургические приемы при операциях на желчных путях

- •Холемические и ахолические кровотечения

- •Инструменты

- •Положение больного

- •Освещение

- •Разрезы брюшной стенки

- •Спайки и сращения

- •Кровотечение при операции

- •Дренирование и тампонада раны

- •Швы на печени

- •Глава девятая специальная техника операций на желчных путях и показания к различным операциям

- •Операции на желчном пузыре Холецистэктомия

- •Эктомия от дна

- •Эктомия от шейки

- •Выжигание слизистой пузыря—Mukoklase

- •Субсерозная эктомия и обработка культи пузырного протока и ложа печени

- •Обработка культи d. Cyctici

- •Обработка ложа печени

- •Холецистостомия

- •Идеальная холецистостомия

- •Наложение соустий

- •Операции на пузырном протоке 1

- •Операции на желчном протоке

- •Супрадуоденальная холедохотомия

- •Ретродуоденальная холедохотомия

- •Мобилизация duodeni

- •Трансдуоденальная холедохотомия

- •155. Продольный разрез через duodenum, показывающий положение камня в ампулле, и поперечный разрез в кишке выше папиллы (Dоуеn).

- •Соустие между желчным протоком и кишечником — холедоходуоденостомия

- •Реконструктивные операции на печеночном и желчном протоках и пересадка их в кишку или желудок

- •Резекции печеночно-желчного протока

- •Операции на общем печоночном протоке и разветвлениях его Гепатикотомия

- •Соустия печеночного протока

- •Вскрытие внутрипеченочных ходов

- •Соустия с печеночными ходами hepatocholangio-enterostomia

- •173. Швы на протоке после введения в него т-образного дренажа (Кehr)

- •Операции при холангитах и панкреатитах

- •Операции при аневризмах печеночной артерии

- •Глава десятая послеоперационный уход и осложнения послеоперационного течения

- •Деятельность сердца

- •Пневмония

- •Острое расширение желудка

- •Вздутие кишек — метеоризм

- •Послеоперационные кровотечения

- •Перитонит

- •Перевязки

- •Уход после холецистостомии

- •Свищи после холецистостомии

- •Уход после холецистэктомии

- •Уход после вскрытия d. Hepatici или d. Choledochi

- •Свищи duodeni и жулудка

- •Питание после операций

- •Глава одиннадцатая результаты оперативного лечения желчнокаменной болезни Непосредственные результаты

- •Отдаленные результаты

- •Возвраты камней

- •Возвраты колик; резидуальные явления (Прибрам)

- •Литература

- •Анатомия описательная и топографическая

- •II. Патогенез, патологическая анатомия, клиника и хирургия желчнокаменной болезни

Теории образования желчных камней

В настоящее время имеется масса работ с целью выяснить, почему и как образуются желчные камни, но до сих пор нет ни одной теории, которая объясняла бы полностью все вопросы, связанные с камнеобразованием, и которую можно было бы назвать, общепризнанной.

В 1856 г. Меккельф. Гембсбах (Meckel v. Hembsbach)) впервые высказал мысль, что катар желчного пузыря ведет к образованию камней в нем. Слизь и отторгнутые эпителиальные клетки являются основой, на которой отлагаются выпадающие кристаллоиды. Это выпадание происходит на почве застоя и разложения желчи. Основные факторы этой теории—застой желчи и белковая основа камня—фигурируют затем и во многих последующих теориях.

Наунин (Naunyn), развивая дальше взгляды Маккеля, пришел (1892 г.) к заключению, что самой важной и наиболее доказанной для образования камней причиной является застой желчи. Но одно только сгущение желчи не ведет еще к образованию камней, — нужно еще заболевание эпителиального покрова пузыря (камнеобразовательный катар Меккеля).

Поэтому для Наунина основным условием камнеобразования является инфекция, проникающая в желчные пути благодаря застою желчи, и вызывающая инфекционный десквамативный. камнеобразующий воспалительный процесс (холецистит, ангиохолит). Наунин и его школа (1921 г.) пришли к заключению, что „содержание в желчи камнеобразующих веществ (известь, холестерин) не зависит ни от общего обмена веществ, ни от питания, так как оба вещества происходят из слизистой оболочки желчных путей.

Главным источником инфекции служит нижний (дуоденальный) отрезок общего желчного протока (d. choledochi), где часто и у здоровых можно обнаружить присутствие b. coli. Препятствием для проникновения b. coli в глубь желчных путей является нормальный непрерывный отток желчи. Как только этот отток нарушается, т. е. развивается застой, так немедленно создаются благоприятные условия для распространения инфекции вглубь.

Этим путем могут проникать и другие микроорганизмы. Другой путь инфекции — это так называемая нисходящая инфекция, распространение инфекции, циркулирующей в крови (со стороны внутрипеченочных ходов); этот путь Наунин признал уже позднее.

Hayнин полагает, что камнеобразовательной способностью обладает только слабая инфекция; при такой инфекции заболевание слизистой оболочки бывает столь мимолетно, что может не оставить видимых следов, но желчь при этом инфицирована, и камнеобразование происходит.

Нельзя не видеть, что, полагая в основу своей теории камне-образования инфекционный холецистит или холангит, Наунин в сущности следует идее камнеобразовательного катара Меккеля. Все различие этих двух теорий обусловливается различием научных взглядов, с одной стороны, эпохи Меккеля, когда бактериологии еще и в помине не было, с другой — девяностых годов, времени работ Наунина, когда блестящие труды Пастера, Коха произвели полный переворот в воззрениях.

Таким образом, Наунин не мыслит образования камней без воспалительного процесса и инфекции.

Huntermiiller. Gundermann и Fuld показали, что более точными методами можно было доказать присутствие микробов в печени при желчнокаменной болезни (холянгию), хотя воспалительные изменения в ткани печени отсутствовали. Печень, повидимому, способна так же, как и почки (бактериурия), выделять циркулирующие в крови бактерии без гистологических изменений в паренхиме. Поэтому находка бактерий не доказывает еще наличия воспаления.

Гнойные и язвенные заболевания пузыря и желчных ходов, играющие столь важную роль при холелитиазе, являются не всегда следствием камней. Основное место происхождения камней — желчный пузырь: большая часть их здесь возникает или достигает своего развития; однако, они могут происходить и во всех других отделах желчной системы. Происхождение и состав камней в крупных желчных ходах те же, что и в. пузыре. Камешки, образующиеся в мелких (внутрипеченочных) ходах, совершенно своеобразны. Они состоят почти исключительно из билирубиновой извести (билирубин на различных ступенях окисления до билигумина включительно) и очень мелки; холестерин в них встречается в виде следов. Это, несомненно, продукты инфекционного процесса; током желчи они могут заноситься в желчный пузырь и здесь становиться так называемым „образующим центром", т. е. ядром для камней всякого рода. Все остальные камни образуются из холестерина и билирубиновой извести в различных количественных и структурных сочетаниях. Кроме того, в состав всех камней входит органическая коллоидная субстанция белковой природы.

Самый процесс образования камней, по Наунину, происходит так: материалы для образования камней получаются из распадающегося эпителия (холестерин) и воспалительного экссудата слизи-стой оболочки (известь).

Несомненной заслугой Наунина является то, что он обратил внимание на большое значение в течение всей желчнокаменной болезни—инфекции и воспаления.

Ровзинг (Rowsing) смотрит на процесс камнеобразования совершенно иначе, чем Наунин.

Прежде всего Ровзинг считает, что камни образуются не в пузыре, а в печени путем выпадения билирубиновой извести в печеночных клетках. Эти образовавшиеся мягкие пигментные массы попадают из внутрипеченочных ходов с током желчи во внепеченочные и потом в желчный пузырь, где более концентрированная желчь и большее количество холестерина создают благоприятные условия для дальнейшего роста камней. Камни не беспокоят больных, пока не начнут выходить из пузыря во внепеченочные протоки или не присоединится инфекция. Инфекция cтоит у Ров-зйнга, во всяком случае, не на первом плане.

В этой теории не вполне понятно, каким образом при очень низком секреторном давлении печеночной желчи пигментно-известковые комочки проходят в пузырь, преодолевая спиральную заслонку пузырного протока.

Бойзен (Boysen), изучая структуру желчных камней (1908— 1909 гг.), признает за причину для образования их десквамативный, небактериальный катар печеночных ходов. Черные пигментные комочки попадают постепенно в желчный пузырь, где при внедрении в них холестерина превращаются в камни. Плоские, гладкие поверхности камней (фасетки) образуются не от шлифования камней друг об друга, а от взаимодавления их, когда они еще достаточно мягки. Инфекцию Бойзен, так же как и Ровзинг, не считает основным моментом для камнеобразования, а только последующим.

Ауфрехт (Аufrecht) тоже считает первичным источником образования камней печеночные клетки: там образуется печеночный песок, который попадает потом в желчный пузырь . и дает ядра для образования камней.

Теория Ашофа и его школы (Bacmeister, Aojama, Torinoumi и др.) в последней редакции 1923 г. ставит на первое место застой желчи, к которому должны быть присоединены однако и другие факторы, как воспаление и нарушени обмена веществ, которые вначале отрицались Наунином. Бакмейстер доказал, что в крови и желчи наблюдается увеличение количества холестерина, который способствует камнеобразованию. Такие камни образуются, по мнению Ашофа, без явлений воспаления, состоят из чистого холестерина и названы им дискразическими. При этой форме желчнокаменной болезни исключительную роль играет застой желчи, и она протекает совершенно без симптомов. Незаметно выпадают кристаллы холестерина, скопляющиеся в шейке пузыря и образующие там камень. Радиарный камень Ашофа образуется в застойном пузыре в стерильной желчи, закупорка же им протока и вторичный стаз могут способствовать проникновению инфекции. Тогда камень начинает расти, покрывается известковой корой и превращается в комбинационный камень. При второй — воспалительной форме камнеобразования инфекция поражает свободный еще от камней пузырь и ведет к образованию пигментно-холестерино-известковых камней. Главными возбудителями воспаления Ашоф, как и Hayнин, считают кишечную палочку, брюшнотифозную палочку, а затем стафилококка и стрептококка.

Холестерин попадает в организм с пищей и количество его зависит от качества пищи; преобладающая мясная пища повышает его содержание в крови и желчи.

При беременности холестерин накопляется в организме и постепенно изчезает после родов. При диабете, тифе и хроническом воспалении почек тоже находили повышение содержания в организме холестерина (Бакмейстер, Шоффард).

Холестерин выделяют печеночные клетки и он не образуется из. эпителия желчного пузыря, как считал это Hayнин.

Для меня этот вопрос остается открытым, ибо положением Наунина хорошо объясняются те клинические случаи, когда находят желчные пузыри, наполненные холестериновой кашей при непроходимом для желчи пузырном протоке.

Холестерин не выпадает из желчи и удерживается в растворе благодаря присутствию желчнокислых солей и начинает выпадать в стерильной желчи благодаря самостоятельному разложению ее под влиянием слущивающихся эпителиальных клеток или действия бактерий. Экснер и Гейровский нашли, что под влиянием кишечной и брюшнотифозной палочек желчнокислые соли разрушаются и, благодаря этому, начинает выпадать холестерин.

В некоторых из своих случаев я находил при бескаменных брюшнотифозных холециститах в желчном пузыре мутную слабо окрашенную желчью жидкость с массою хлопьев из слизи и холестерина желтоватого цвета.

Таким образом в теории Ашоф а разработаны главным образом этиология и формальное образование трех различных по природе групп камней: 1) радиарного холестеринового, 2) слоистых холе-стериново-пигментно-известковых и 3) комбинационных камней с радиарным холестериновым камнем в качестве ядра со слоистой корой из холестерино-пигментной извести. По этой теории прежде всего необходим застой желчи. Если этот застой сочетается с холестеринэмией (холестериновым диатезом), то происходит радиарный камень, если же застой сопровождается инфекцией, то образуются слоистые холестерино-пигментно-известковые камни. Если, наконец, инфекция попадает в пузырь, уже содержащий радиарный камень, то образуется комбинационный камень.

Теория Ашофа подтверждается исследованиями Джада и Менцера (Yudd—Menzer) и других американских авторов, доказавшими на большом клиническом материале (более 2000 случаев) возможность образования в застойных пузырях чистых холестериновых камней при отсутствии инфекции.

Остальные пигментно-известковые камни обязаны происхождением инфекционному холангиту и практическое значение их, по Ашофу, ничтожно, так как по своей мягкой консистенции и малой величине они не вызывают никаких клинических явлений.

Последнее, конечно, несправедливо, ибо хотя роль величины и консистенции камня, правда, невелика, но все дело в силе и распространенности инфекции. Мне случалось не раз встречать тяжелые холангиты, иногда оканчивавшиеся смертью, а между тем в печеночных ходах или протоках находили даже не камни, а песок или замазкоподобные массы.

Ашоф и его школа признают белковый остов только в инфекционных камнях.

Однако Ториноумн, а также и Аойама говорят о следах ее или „основе нежной, едва определяемой" и в камнях радиарных.

Сам Ашоф в докладе своем Германскому хирургическому обществу в 1923 г. резюмирует свою теорию следующим образом: прежде всего он делит все камни на дискразические и инфекционные. Этим двум большим группам он противопоставляет группу пигментных камней, представляющих собой продукт статических моментов, т. е. почти абсолютного застоя или влияния инородных тел. Эти три группы связаны между собою особыми формами комбинационных камней. Главное место образования камней — желчный пузырь, и доминирующая роль принадлежит холестерину.

Его ученик Ториноуми расширил понятие о комбинационных камнях, подразделив их на три порядка (см. классификацию камней по Ашофу, стр. 70).

По теории Берга (Berg) инфекция не является необходимым звеном для образования каких бы то ни было камней, и функциональный застой желчи тоже не единственное условие для камнеобразования. Действительными причинами для образования камней, по Бергу, будут следующие:1) функциональные нарушения в желчной системе, 2)наличие органического связующего материала, З) меняющийся химический состав смеси секретов, на который может влиять только продолжительная комбинированная функция слизистой оболочки и печеночных клеток. Настоящее камнеобразование совершается только в пузыре, где существуют все эти три условия. Должны предсуществовать и анатомические причины в пузыре и внепеченочных протоках, как-то: перегибы последних под острым углом, складки слизистой в шейке пузыря и т. п., т. е. все то, что задерживает отток желчи. Функциональные препятствия у сфинктера пузыря и холедоха (жом Одди) также играют большую роль.

Функциональная теория (Бергман, Берг, Вестфаль, 1923) предполагает первичные функциональные нарушения со стороны нервной системы: вагуса, симпатикуса и автономных центров, заложенных в желчных путях. Приписывается большое значение изменениям в деятельности сфинктера у места перехода шейки пузыря в пузырный проток и сфиктера Одди. Длительные спастические сокращения этих сфинктеров ведут к застоям желчи и создают условия для образования камней, особенно при наличии еще холестеринэмии и инфекции. Однако многие авторы сомневаются в длительных спазмах сфинктеров.

Таким образом большинство авторов (Меккель, Наунин, Ашоф, Берг) придают большое значение застою желчи в этиологии камнеобразования. Воспалительно-инфекционное (почти исключительно) происхождение желчных камней признают Наунин и его ученики, а школа Ашофа признает его только для известной группы камней. Ровзинг и Бойзен отрицают воспалительно-инфекционное происхождение камней.

Главным местом образования камней почти все авторы считают желчный пузырь.

Гораздо реже образуются камни в протоках: это большею частью землистые пигментные камни, которые образуются при заболеваниях желчных путей и при наличии камней в холедохе, т. е. при большом стазе желчи в путях.

Ровзинг, Бойзен, Ауфрехт, Лихтвиц считают, что первичное ядро камня образуется в печеночных протоках, а дальше камни растут в желчном пузыре. Этого мнения держится и Романцев.

Возможность выпадения холестерина в присутствии бактерий или без них была доказана, но только in vitro Ашофом, Бакмейстером, Экснероми Гейровским.

Французские авторы отводят наиболее важное в патогенезе желчных камней место холестериновому диатезу (холестеринемии), т. е. повышенному содержанию в крови холестерина. Камни образуются не под влиянием местной причины (застой желчи, катар желчных путей), а в зависимости от общего состояния организма, от происходящего в нем обмена веществ. Шоффар и его школа дали много работ, подкрепляющих это воззрение. Для этих авторов важно не только нарастание холестерина в крови, но и увеличение его содержания в желчи под влиянием обильного введения его с пищей. В общем итоге Шоффар утверждает, что гиперхолестеринемии есть одно из постоянных патогенных условий для образования желчных камней.

Шоффар и Григо, Мак-Ни, Болдуин, Мясников и др. находили повышение содержания в крови и желчи холестерина при различных заболеваниях, как-то: у подагриков, при нефролитиазе, в периоде выздоровления от брюшного тифа, при атеросклерозе, у нефритиков, при холелитиазе и в последние месяцы беременности. Бискон и Рузо могли отметить, что у больных, подвергавшихся лечению в Виши, холестеринемия постепенно исчезала. Шоффар придает особое значение сочетанию двух диатезов, холестеринового и мочекислого.

Не могу не упомянуть здесь, что и по моим наблюдениям приступы печеночных колик часто бывают у подагриков и нередко комбинируются с почечными коликами.

Из краткого описания существующих теорий видно, что ни одна из них не решает полностью вопроса о камнеобразовании: они, пока что, показывают только при каких многообразных условиях чаще всего и какого химического состава могут образоваться желчные камни.

Тем не менее можно сказать уже теперь, что основное значение инфекции застоя желчи и холестеринемии в происхождении желчных камней надо считать вполне установленным. Нельзя только приписывать каждому из этих факторов значение исключительной, единой причины в происхождении даже одного какого-либо вида камней.

Более правильно видеть во всех случаях камнеобразования результат комбинированного действия, по крайней мере, двух основных факторов — в различных, однако, количественных соотношениях для той или иной категории камней.

Преобладающее значение приходится признать, говорит Березкин, за инфекцией.

В самом деле, в происхождении большинства камней, вернее, для самой обширной и наичаще встречающейся их группы—холестерино-пигментно - известковых камней, а также и для комбинационных—основными факторами являются инфекция и застой при явном преобладании значения первой.

Для так называемых „метаболических" или „дискразических" камней (радиарные и чистые пигментные камни) производящие причины—нарушение обмена веществ и застой. При этом коренное различие химического состава радиарного и чисто пигментного камня обусловливается, конечно, глубоким различием в характере тех химических процессов, в которых проявляется нарушение обмена; если для радиарных камней это—избыток холестерина в крови и желчи (гиперхолестеринемия), то для пигментных требуются более сложные гемолитические процессы (Шоффар) в связи, может быть, с токсемией (Ровзинг).

Наконец, в происхождении бурых пигментных камней причинная роль принадлежит сильнейшему застою и инфекции.

Итак во всех перечисленных случаях, охватывающих все главные виды желчных камней, происхождение их обусловливается сочетанным действием нескольких основных факторов.

Герксгеймер на съезде по болезням пищеварения и обмена веществ в Вене (1927) также полагает в основу всякого камнеобразования два фактора, а именно застой, к которому присоединяется или инфекция или дискразия.

Но можем ли мы исключить во всех этих случаях привходящее действие оставшегося третьего фактора, т. е. для первой и третьей групп — дискразии, для второй — инфекции, хотя бы в минимальной степени? Думается, что нет. По крайней мере, для метаболических камней влияние инфекции не исключается очень многими (Наунин, Кауфман, Романцев).

Однако, приведенные выше соображения справедливы постольку, поскольку дело идет о желчнокаменной болезни, проявляющейся клинически. Если же мы будем говорить о желчнокаменной болезни в широком смысле, т. е. принимая во внимание и формы ее протекающие скрыто, то нам, вероятно, придется изменить приведенную оценку основных факторов камнеобразования, отодвинув на этот раз инфекцию на второй план. В самом деле, не странно ли будет отводить инфекции, resp. воспалению, первое по значению место в процессе, который в огромном большинстве случаев (95% по Риделю) протекает, ничем себя не проявляя. По свидетельству всех клиницистов воспалительные процессы в желчных путях совсем не склонны к такому мирному течению. Эти простые соображения заставляют выдвинуть теперь на первое место „дискразию" и застой, отдавая первой главенствующее значение, понимая ее широко, т. е. не только как гиперхолестеринемию, но и как всякое нарушение обмена в организме, влекущее за собою нарушение электрического равновесия электролитов, изменение их электрического заряда, изменение концентрации Н-ионов, а вместе с тем и химического равновесия коллоидов, благодаря которым держатся в растворе камнеобразующие вещества. Правда, и в самое последнее время биохимики отводят бактериям видное место в происхождении упомянутых процессов (О. Фюрт, Лихтвиц), но, во-первых, и они имеют дело главным образом с клинической желчнокаменной болезнью, а кроме того они отводят рядом с инфекцией столь же важное место дискразии, которую Фюрт, например, понимает очень широко, т. е. не только как гиперхолестеринемию, но и как шоффаровскую недостаточность печени (по отношению к выработке холевой кислоты) или альбуминохолию (невоспалительное выделение белка в желчном пузыре, указываемое Лихтвитцем). Отсюда допустимо и влияние гемолитических процессов токсемии.

Итак, говоря об этиологии желчнокаменной болезни в широком смысле этого слова, надо признать главными причинными моментами не инфекцию, а дискразию в связи с застоем (представить себе первый фактор действующим одиноко, без второго — трудно). Самым темным вопросом в процессе образования желчных камней являетсся формальный генез их, т. е. те тончайшие биохимические процессы, которые совершаются при камнеобразовании. К сожалению, современные взгляды, изложенные в 1927 г. Фюртоми Лихтвицем, не разрешают вопроса о формальном генезе желчных камней.

В общих чертах можно сказать, что камни образуются при нарушении химического равновесия в коллоидальных средах (без инфекции или при наличии ее): а) или путем выделения холестерина в капельной форме [Myelinklumpchen (Naunyn)] и образования сферолитов (Романцев) — так образуется зачаток камня, который растет затем путем адсорбции (наслаивания); б) или совместного выпадения коллоидов и кристаллоидов, причем образуются пигментно-известковые камни с густой волокнистой белковой стромой.

Нельзя не упомянуть, что так же стоит теперь и вопрос о происхождении первичного зачатка почечных камней, которые делятся на асептичные и инфицированные, т. е. могут образоваться при наличии инфекции и без нее. При почечных камнях (асептичных) большое значение имеет тоже нарушение обмена веществ, причем главная роль приписывается уменьшению в моче количества защитных коллоидов (Schutzkolloide), которые поддерживают в растворенном виде кристаллоиды. Белковая основа (Eiweissgerust), на которой осаждаются кристаллоиды, имеет так же, как и при образовании желчных камней, важное значение.

ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЕ КАМНИ

Очень важно также, что при застое желчи, и инфекции, в протоках могут образовываться самостоятельно камни без всякого участия пузыря. Bland-Sutton приводит весьма доказательный рисунок препарата печени с камнями, сидящими в расширенных внутрипеченочных протоках (рис 72) и упоминает об одном случае, где у 52-летнего мужчины во внутрипеченочных ходах было найдено 520 камней.

Камни эти были различной величины и формы и многие из них имели фасетки. Они состояли из холестерина и билирубиновой извести. Желчный пузырь был нормальной величины, не содержал желчных камней и на нем не было заметно никаких следов воспалительных изменений. Пузырный проток был облитерирован. Общий печеночный проток и ближайшая к нему часть желчного были сильно растянуты и в них найдено 100 камней. В куполе печени оказался абсцесс, из которого была культивирована кишечная палочка. Подобные же случаи образования внутрипеченочных камней наблюдали на вскрытии или во время операции Beer1 (Archiv f. Klin. Chirurgie. Bd. 74. Intrahepatische Gallensteine.), Jenkel, Siber, Sendler и др. Иногда камни величиной до лесного ореха встречались только во внутрипеченочных ходах, а иногда также и в желчном пузыре и во внепеченочных протоках. По составу своему камни бывали холестерино-известковые.

В январе 1928 г. в моей клинике наблюдался следующий случай2 (Труды Госпитальной хирургической клиники. Том IX, стр. 181, истор.): больная Г. К. страдает приступами печеночных колик два года. В феврале 1926 года был приступ с 2-недельной желтухой, второй приступ осенью того же года длительностью около 2 недель. Потом приступы почти каждый месяц. Десятый приступ в августе 1927 г. очень сильный, с ознобом, повышенной температурой и желтухой в течение 2 месяцев. Через 2 месяца опять желтуха.

18/I 1928 г. Желтухи нет. Прощупываются увеличенные печень и желчный пузырь. Френикус-симптома нет. Операция: растянутый желчный пузырь и спайки сальника с нижней поверхностью

печени. Камни в пузыре и внепеченочных протоках не прощупываются. Головка pancreatis увеличена, lig. hepatoduod. отечно. Холецисто-гастростомия.

Больная умерла в февраля того же года, и на вскрытии найдено увеличение pancreatis и масса камней только во внутрипеченочных протоках.

Приступы колик и желтуху в этом случае правильнее всего объяснять прохождением камней по гепато-холедоху с временными закупорками папиллы.

Ясным доказательством в пользу возможности самостоятельного образования камней во внепочечных протоках является случай Леопольда (Leopold. D. Zeitsch. f. Chir. Bd. 110. 1911. S. 625). В этом случае при операции у больной со врожденным отсутствием желчного пузыря были найдены и удалены камни из печеночно-желчного протока.

Вообще внутрипеченочные камни особой редкости теперь не представляют. Так напр. Теребинский (Ztbl. f. Chirurgie 1927, № 38) описал желчный камень, несомненно образовавшийся во внутрипеченочных протоках.

Как редкость, камни могут образоваться на лигатурах и нитках от марли, оставшихся в пузыре после операции. Такие камни состоят тогда из билирубиновой извести, пигмента и холестерина (см. рис. 73 и 74).

Время, в течение которого образуются камни в желчном пузыре, можно указать только приблизительно. Acshoff насчет радиарного холестеринового камня думает, что он растет многими месяцами и даже годами. Только при наступлении инфекции начинается быстрое разложение желчи и появляется воспалительный экссудат, после чего начинается новообразование камней и быстрый рост прежних. Иконников уже через 3—4 недели после застоя желчи в пузыре и инфекции получал осадки, которые можно было „с несомненностью считать за начало образования камня, но для полной законченности их строения—с ясно выраженной слоистостью и кристаллизацией — необходим большой срок пребывания их в желчном пузыре, для чего инфекция должна быть слабой вирулентности". Между прочим Иконников полагает, что для образования камней в желчном пузыре необходим не столько застой желчи,сколько застой продуктов секреции и распад слизистой оболочки. Все же на формацию камней и химический состав их влияет возможность притока в пузырь свежей желчи, т. е. неполная закупорка пузырного протока.

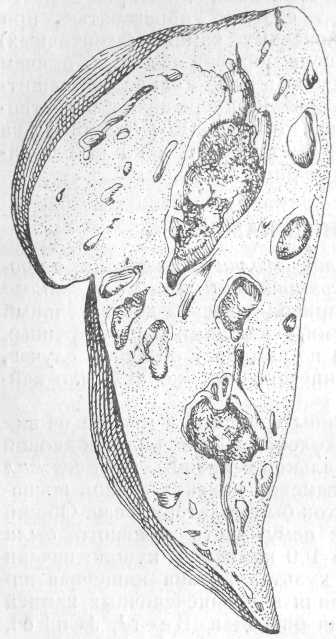

Рис. 72. Разрез через печень с расширенными внутрипеченочными протоками, набитыми камнями (Bland-Sutton).

Mignot на основании своих опытов думает, что образование вполне сформированного слоистого камня берет около 6 мес.

Что касается Asсhoff`а, то он ставит скорость роста камня в зависимость от состава его. Поэтому кристаллические камни с относительно малым содержанием извести растут медленно и встречаются или в единственном числе, или в количестве немногих экземпляров. Камни же, в которых сразу отлагается большое количество извести, растут быстро и образуются

в пузыре во множественном числе. Этими двумя положениями уже решается вопрос о тех патологических изменениях, которые можно ожидать встретить в желчном пузыре при том или другом составе камней.

Медленно растущие камни образуются в застойном или слабо воспаленном пузыре; быстро растущие, богатые известью и пигментом — в сильно воспаленном пузыре и при более вирулентной инфекции. Поэтому, по Aschоff`у, при хроническом холецистите, протекающем с легкими обострениями (приступами), образуются обыкновенно слоистые холестерино-известковые камни, на которых уже потом, при все увеличивающемся воспалительном процессе, оседают известь и пигменты, которые и придают конкрементам столь разнообразную окраску. В конце-концов образуются сравнительно большие, овальные холестерино-известковые или пигментноизвестковые камни, в центре которых находится слоисто-кристаллическое ядро.

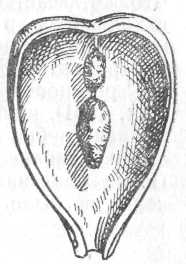

Рис. 73. Камни в пузыре собаки, образовавшиеся на шелковой лигатуре (Mignot).

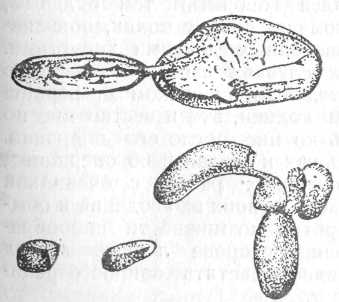

Рис. 74. Камни, образовавшиеся на лигатурах, оставленных в желчном пузыре (Homons).

По наблюдениям и экспериментам позднейших авторов (Мiуаkе, Wagner u. Emmerich, Aoyama, Iwanaga (1921), Schonbauer, Hansemann и др.) можно заключить, что нет пока верного способа получать экспериментально камни в желчном пузыре. Что же касается образования конкрементов на инородных телах, находящихся в желчных путях, то оно, во-первых, непостоянно и, во-вторых, по различным авторам, время для образования таких конкрементов очень различно—от 3 мес. до 2 лет. В моем случае, где резиновый дренаж пролежал в холедохе 5 1/2 лет (Zentralb. f. Ghir. 1931), никаких сростков или камней не образовалось, и дренажная трубка была покрыта снаружи и в своем просвете только слоем довольно легко отмывавшегося водой пигментного песка. После удаления дренажа у больной в течение 3 лет печеночных колик не было.