- •1. История развития микробиологии: описательный, физиологический этапы.

- •2. Современная классификация микроорганизмов. Домены: Bacteria, Archaea, Eukaria.

- •3. Размеры микроорганизмов.

- •4. Систематика прокариот, для представителей домена Bacteria.

- •5. Морфология микроорганизмов, на примере представителей домена Bacteria.

- •6. Ядерная зона и генетический аппарат прокариотной клетки.

- •Генетический аппарат кишечной палочки

- •Разнообразие типов генетического аппарата прокариот

- •7. Плазмиды.

- •8. Клеточная стенка грамположительных бактерий.

- •Особенности химического состава клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий

- •10. Необычные клеточные стенки прокариот. Прокариоты без клеточной стенки.

- •11. Функции клеточной стенки прокариот.

- •12. Цитоплазматическая мембрана, строение, функции.

- •13. Внутрицитоплазматические мембраны прокариот. Включения и запасные вещества.

- •Запасные вещества прокариот

- •14. Цитозоль и рибосомы.

- •_________________ Строение рибосом

- •Синтез белка

- •Рнк малой субъединицы

- •Рнк большой субъединицы

- •Рибосомные белки

- •Низкомолекулярные компоненты

- •15. Капсулы, слизистые слои, чехлы.

- •16. Покоящиеся формы прокариот.

- •2. Другие покоящиеся формы бактерий

- •17. Процесс споруляции у прокариот.

- •18. Поверхностные нежгутиковые структуры прокариот.

- •19. Жгутики. Расположение и функции.

- •20. Строение жгутика у грамположительных и грамотрицательных бактерий. Синтез жгутика.

- •21. Скольжение, как тип движения бактерий.

- •22. Таксис. Виды таксиса у бактерий.

- •Механизм репликации бактериальной днк

- •Размножение грамотрицательных бактерий

- •Размножение грамположительных бактерий

- •Множественное деление цианобактерий

- •Почкование как частный случай бинарного деления у фото- и хемотрофов, независимо от источника пищи (автотрофы или гетеротрофы), обнаруживается возможность размножения организма почкованием.

- •24. Разделение бактерий на группы в зависимости от температурных и pH оптимумов роста, от наличия кислорода в среде.

- •25. Питательные и селективные среды для роста бактерий.

- •26. Количественная оценка роста микроорганизмов. Чистые и смешанные культуры микроорганизмов.

- •27. Получение музеев микроорганизмов.

- •28. Периодическое культивирование микроорганизмов.

- •29. Проточное культивирование микроорганизмов.

- •30. Контроль роста микроорганизмов.

- •31. Вирусы. Репродукция вирусов.

- •Строение вирусов.

- •Заражение

- •Проникновение вируса

- •Репликация вируса

- •Выход вируса

- •Трансляция

- •32. Бактериофаги. Морфология и химический состав.

- •1) Палочковидные или нитевидные фаги;

- •2) Фаги, состоящие из одной головки, без отростка;

- •3) Фаги, состоящие из головки, на которой имеется несколько небольших выступов;

- •4) Фаги, состоящие из головки и весьма короткого отростка;

- •5) Фаги, имеющие головку и длинный отросток, чехол которого не может сокращаться;

- •33. Взаимодействие бактериофагов с бактериальной клеткой. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •34. Грибы. Строение, бесполое размножение грибов.

- •Бесполое

- •35. Половое размножение грибов. Распространение грибов.

- •Мейоз 1 / 2 Распространение спор грибов

- •36. Водоросли: среда обитания, использование водорослей человеком.

- •37. Простейшие: группы микроорганизмов в деятельности человека.

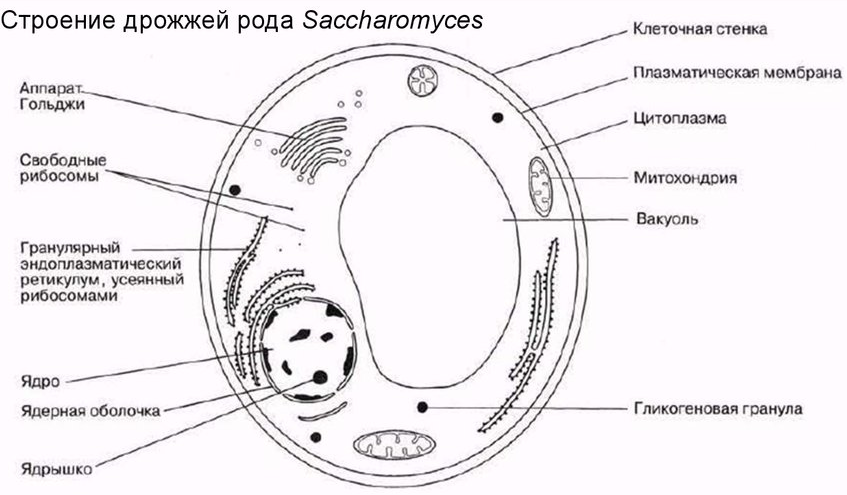

34. Грибы. Строение, бесполое размножение грибов.

Грибы будут особыми растительными организмами, кᴏᴛᴏᴩые не имеют хлорофилла и не синтезируют органические вещества, а нуждаются в готовых органических веществах. По϶ᴛᴏму грибы развиваются на различных субстратах, содержащих питательные вещества. Некᴏᴛᴏᴩые грибы способны вызывать болезни растений (рак и фитофтора картофеля и др.), насекомых, животных и человека.

Различают два основных типа грибов: гифальный и дрожжевой.

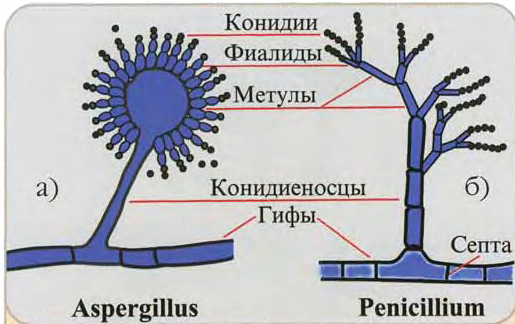

Гифальные (плесневые) грибы образуют ветвящиеся тонкие нити (гифы), сплетающиеся в грибницу, или мицелий (плесень). Гифы, врастающие в питательный субстрат, называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а растущие над поверхностью субстрата — воздушными или репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение). Гифальные (плесневые) грибы образуют ветвящиеся тонкие нити (гифы), сплетающиеся в или мицелий. Гифы низших грибов не имеют перегородок. Они представлены многоядерными клетками. Гифы высших грибов разделены перегородками с отверстиями.

Гифы низших грибов не имеют перегородок. Они представлены многоядерными клетками и называются ценоцитными. Низшие грибы (фикомицеты). Этот класс характеризуется несептированным мицелием, который представлен одной сильно разветвленной гигантской клеткой без перегородок и с многочисленными ядрами.

Гифы высших грибов разделены перегородками, или септами с отверстиями. Высшие грибы (микомицеты) - Характеризуются септированным мицелием; гифы мицелия разделены перегородками (септы, септумы) на отдельные одноядерные или многоядерные клетки. Цитоплазма одной клетки сообщается с цитоплазмой соседней через пору вцентре перегородки. У некоторых высших грибов (дрожжи) мицелий отсутствует, а вегетативное тело представлено отдельными клетками с клеточной стенкой. Если в процессе деления или почкования дрожжевые клетки не расходятся, то .6разуются скопления клеток, которые называют ложным мицелием (псевдомицелием).

Гифы высших грибов разделены перегородками, или септами с отверстиями.

Дрожжевые грибы (дрожжи), в основном, имеют вид отдельных овальных клеток (одноклеточные грибы). По типу полового размножения они распределены среди высших грибов — аскомицет и базидиомицет. При бесполом размножении дрожжи образуют почки или делятся, что приводит к одноклеточному росту. Могут образовывать псевдогифы и ложный мицелий (псевдомицелий) в виде цепочек удлиненных клеток — «сарделек». Грибы, аналогичные дрожжам, но не имеющие полового способа размножения, называют дрожжеподобными. Они размножаются только бесполым способом — почкованием или делением. Дрожжевые грибы имеют вид отдельных овальных клеток. Одноклеточные грибы, которые по типу полового размножения распределены среди высших грибов — аскомицет и базидиомицет. При бесполом размножении дрожжи образуют почки или делятся, что приводит к одноклеточному росту. В основу классификации дрожжей положена их способность к спорообразованию. По этому признаку дрожжи делят на спорообразующие (или истинные дрожжи) и бесспоровые (или дрожжеподобные).

Исходя из этого, если дрожжи способны размножаться, как почкованием, так и спорообразованием, то дрожжеподобные грибы размножаются только почкованием.

Размножаются дрожжи почкованием, реже делением клетки пополам, а в неблагоприятных условиях возможен половой процесс. Часть дрожжей образует споры, что позволяет подразделять их на две большие группы – спорогенные и аспорогенные.

Среди грибов, имеющих медицинское значение, выделяют 3 типа: зигомицеты (Zygomycota), acкомицеты (Ascomycota) и базидиомицеты (Basidiomycota). Кроме того выделяют дейтеромицеты, у которых имеется только бесполый способ размножения (несовершенные грибы).

Зигомицеты: низшие грибы, вызывают зигомикоз легких, головного мозга. Аскомицеты: высшие совершенные грибы, к ним относится возбудитель эрготизма, паразитирующий на злаках. Микозы, дерматомикозы, пневмония, кератоз, аспергиллез. Базидиомицеты: шляпочные грибы. Болезни: отравление ядовитыми грибами, криптококкоз. Они образуют половые споры — базидиоспоры путем отшнуровывания от базидия — концевой клетки мицелия, гомологичной аску. К базидиомицетам относятся некоторые дрожжи, например, телеоморфы Cryptococcus neoformans. Дейтеромицеты: несовершенные грибы, род Candida, поражающие слизистые оболочки и внутренние органы.

Актиномицеты — микроорганизмы, имеющие признаки и бактерий, и грибов. По строению и биохимическим ϲʙᴏйствам актиномицеты аналогичны бактериям, а по характеру размножения, способности образовывать гифы и мицелий похожи на грибы.

Микозы – это заболевания, вызываемые грибами.

СТРОЕНИЕ:

Это тонкие, как нити, трубочки, заполненные цитоплазмой. Нити, составляющие гриб, могут туго или рыхло переплетаться, ветвиться, срастаться друг с другом, образуя плёнки наподобие войлока или видимые простым глазом жгуты.

У высших грибов гифы разделены на клетки.

В клетках грибов может быть от одного до нескольких ядер. Кроме ядер, в клетках имеются и другие структурные компоненты (митохондрии, лизосомы, эндоплазматическая сеть и пр.).

Грибы

имеют ядро с

ядерной оболочкой, цитоплазму с

органеллами, цитоплазматическую мембрану

и многослойную, ригидную клеточную

стенку, состоящую из нескольких типов

полисахаридов, а также белка, липидов

и др. Некоторые грибы образуют капсулу.

Цитоплазматическая мембрана содержит

гликопротеины, фосфолипиды и эргостеролы.

Грибы являются грамположительными

микробами, вегетативные клетки —

некислотоустойчивые.

Грибы

имеют ядро с

ядерной оболочкой, цитоплазму с

органеллами, цитоплазматическую мембрану

и многослойную, ригидную клеточную

стенку, состоящую из нескольких типов

полисахаридов, а также белка, липидов

и др. Некоторые грибы образуют капсулу.

Цитоплазматическая мембрана содержит

гликопротеины, фосфолипиды и эргостеролы.

Грибы являются грамположительными

микробами, вегетативные клетки —

некислотоустойчивые.

Грибы состоят из длинных тонких нитей (гиф), сплетающихся в грибницу, или мицелий. Гифы низших грибов — фикомицетов — не имеют перегородок. У высших грибов — эумицетов — гифы разделены перегородками; их мицелий многоклеточный.

Клетки грибов отличаются от бактериальных наличием ядер и вакуолей и похожи на растительные клетки. Чаще всего они имеют форму длинных и ветвящихся или переплетающихся нитей - гифов. Из гифов образуется мицелий, или грибница. Мицелий может состоять из клеток с одним или несколькими ядрами или быть неклеточным, представляя собой одну гигантскую многоядерную клетку. На мицелии развиваются плодовые тела. Отметим, что тело некᴏᴛᴏᴩых грибов может состоять из одиночных клеток, без образования мицелия (дрожжи и др.).

Бесполое размножение (вегетативное) происходит почкованием, фрагментацией гиф и бесполыми спорами. Экзоспоры (конидии) образуются на терминальных нитевидных отростках специализированных гиф — конидиеносцев, например у плесневых грибов (см. рис. 2).

Рис. 2. Грибы: а) рода Aspergillus, б) Penicillium

Эндоспоры бесполого размножения образуются внутри округлой структуры – спорангия (см. рис.3).

Рис. 3. Грибы рода Mucor.

Разветвляясь, мицелий образует большую поверхность, что обеспечивает всасывание воды и питательных веществ. Условно грибы делятся на низшие и высшие. У низших грибов гифы не имеют поперечных перегородок и мицелий представляет собой одну сильно разветвлённую клетку. У высших грибов гифы разделены на клетки.

Дрожжи и грибы внутриклеточные паразиты, мицелия не имеют.

Клетки большинства грибов покрыты твёрдой оболочкой, её нет у зооспор и вегетативного тела некоторых простейших грибов. В цитоплазме гриба содержатся структурные белки и не связанные с органоидами клетки ферменты, аминокислоты, углеводы, липиды. Органоиды: митохондрии, лизосомы, вакуоли, содержащие запасные вещества — волютин, липиды, гликоген, жиры. Крахмала нет. В клетке гриба имеется одно или несколько ядер.

У грибов различают вегетативное, бесполое и половое размножение. Несовершенные, размножающиеся только бесполым путем – дейтеромицеты.

Вегетативное размножение может осуществляться при отделении от основной массы мицелия его частей, которые могут развиваться самостоятельно. Вегетативное размножение возможно также путем почкования мицелия или отдельных клеток, например у дрожжевых грибов.

Процесс этот состоит в том, что на клетках мицелия образуются выросты (почки), постепенно увеличивающиеся в размерах. Такие почки отделяются от материнской клетки или сохраняют с ней связь, принимая вид своеобразных цепочек. Почкование особенно свойственно дрожжевым грибам, но бывает и у представителей других групп.

Вегетативное

Размножение осуществляется частями мицелия, специальными образованиями — оидиями (образующимися в результате распадения гиф на отдельные короткие клетки, каждая из которых даёт начало новому организму), хламидоспорами (образуются примерно так же, но имеют более толстую тёмноокрашенную оболочку, хорошо переносят неблагоприятные условия), путём почкования мицелия или отдельных клеток.

Для бесполого вегетативного размножения специальные приспособления не нужны, но потомков появляется не много, а мало.

При бесполом вегетативном размножении клетки нити, ничем не отличаются от соседних, вырастают в целый организм. Иногда, животные или движение среды разрывают гифу на части.

Бывает при наступлении неблагоприятных условий нить сама распадается на отдельные клетки, каждая из которых может вырасти в целый гриб.

Порой на нити образуются наросты, которые разрастаются, отпадают и дают начало новому организму.

Часто некоторые клетки наращивают толстую оболочку. Они могут выдерживать высыхание и сохраняют жизнеспособность до десяти и более лет, а в благоприятных условиях прорастают.

При вегетативном размножении ДНК потомков не отличается от ДНК родителя. При таком размножении не нужны специальные устройства, но количество потомков невелико.

Особой формой вегетативного размножения является образование оидий (артроспор) и хламидоспор (Хламидоспоры имеют толстую оболочку, темноокрашенные, хорошо переносят неблагоприятные условия, поэтому их называют покоящимися спорами.). Артроспоры (или оидии) образуются в результате распадения гиф на отдельные короткие клетки, каждая из которых дает начало новому организму. Однако оидии снабжены тонкой оболочкой и потому недолговечны. Разновидностью оидий являются геммы, которые имеют более плотную оболочку, они способны дольше сохраняться. Артроспоры и геммы известны у многих грибов. Геммы характеризуются большим разнообразием по форме и размерам в сравнении с хламидоспорами. Хламидоспоры образуются внутри (интеркалярно) или на концах (апикалярно) гиф путем концентрации плазмы в отдельных участках гифы, покрывающихся толстой оболочкой, благодаря которой хламидоспоры способны длительное время (до 10 лет) сохранять жизнеспособность при наступлении неблагоприятных условий жизни для грибов. Хламидоспоры могут быть у оомицетов, базидиомицетов, дейтеромицетов.

Рис.

3. Вегетативное размножение грибов: 1 -

артроспоры; 2 - хламидоспора

Рис.

3. Вегетативное размножение грибов: 1 -

артроспоры; 2 - хламидоспора

Вегетативное размножение Вегетативное размножение осуществляется частями вегетативного тела. Простейшая форма - размножение частицами гиф мицелия (оидиями, от греского оидий – яйцо), артроспорами, бластоспорами, хламидоспорами, геммами, телиоспорами. Попав в благоприятные условия, мицелий гриба распадается на части и каждая дает начало новому мицелию. Иногда при недостатке питания мицелий распадается на отдельные клетки, каждая покрывается толстой оболочкой и способна переносить неблагоприятные условия. Оидии образуются путем отшнуровывания участков мицелия. Образуются во влажной среде. Оидии имеют овальную или яйцевидную форму, имеют тонкую оболочку. Они недолговечны, образуются в период вегетации и служат для распространения грибов. Артроспоры- споры вегетативного размножения, формирующиеся из концевых приподнимающихся гиф мицелия-спороносцах. Имеют тонкую оболочку. Прорастают без периода покоя. Бластоспоры - образуются в результате почкования. Размножаются дрожжи почкованием. При почковании на клетке образуется выпуклость, напоминающая почку. Ядро материнской клетки делится, и одно из дочерних ядер переходит в выпуклость. Выпуклость быстро растёт, превращается в самостоятельную клетку и отделяется от материнской. При очень быстром почковании клетки не успевают разъединяться и в результате получаются короткие непрочные цепочки. Хламидоспоры – возникают путем уплотнения и обособления содержимого отдельных клеток мицелия, которые при этом покрываются плотной темной оболочкой (твердая головня). Они обычно окрашены и содержат много запасных включений. Они хорошо сохраняются в природе. Геммы - формируются как хламидоспоры, но имеют разнообразную форму и величину (пыльная головня). Телиоспоры имеют толстую, плотную, пигментированную оболочку и способны перезимовывать.

Способность грибов к вегетативному размножению широко используется при искусственном размножении культивируемых грибов, а также при пересевах чистых культур в лабораториях, производящих посевной мицелий.