- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 1

- •Лекарствоведение в первобытном обществе

- •Лекарствоведение в месопотамии (двуречье)

- •Лекарствоведение в индии

- •Фармация тибетской медицины

- •Препаратов. Греческий манускрипт XV в.

- •H mutttum pmflitmm uin/tpm, (tpieftu mnivftmt пиАейш

- •Фармация в византийской империи

- •Netae medici

- •Фармация в арабских халифатах

- •Печь и сосуд для растворения (из сочинения Гебера)

- •Развитие фармации в средней азии

- •Фармация народов американского континента

- •Фармация в салерно

- •Фармация в эпоху возрождения

- •6. История фармации ,

- •И фармакологии. Архив издательства «Мондадори», Милан

- •Профессор университета со студентами. Гравюра из Tractatus deversorum doctorum. Милан, 1523

- •Титульный лист «Химического Гиппократа» о. Тахения. Венеция, 1678

- •Лаборатория Глаубера

- •Первые ботанические сады и огороды лекарственных растений в европе

- •Условия развития фармации в период возникновения и господства теории флогистона (середина XVII - конец XVIII в.)

- •Аллегорическое изображение химии. Гравюра б, Пикара из «Похвальных слов академикам Королевской академии наук» в томе III Сочинений б. Де Фонтенеля. Гаага, 1729.

- •Фармация в западной европе на рубеже XVIII и XIX веков

- •Ф.Х. Самюэль ганеман и гомеопатия

- •Развитие фотохимических исследований

- •Антидотарии и диспенсатории

- •Появление городских фармакопеи

- •Государственные фармакопеи

- •Региональные фармакопеи

- •Международная фармакопея

- •Compendium med1camentorum

- •Развитие и становление фармацевтического образования

- •9. История фармации

- •Технология уксуса — антисептической жидкости XVII в.

- •Возникновение и развитие фармацевтической промышленности

- •10. История фармации ооо

- •Возникновение бактериологии и развитие химиотерапии

- •Средства дав наркоза

- •Состояние судебной и токсикологической химии

- •Вклад фармацевтов в открытие химических элементов

- •Часть 2

- •Лекарствоведение в древнерусском государстве (с древнейших времен до 1480 г.)

- •Фармация в период образования и развития русского государства (конец XIII - начало XVIII в.)

- •11. История фармации 401

- •Развитие отечественной фармации в XVIII веке

- •Фармация в период реформ петра I

- •«Аптека домовая большая»

- •Химические производства в петровскую эпоху

- •Развитие научных исследований

- •Факсимиле Ломоносова (1745) — резюме по «пробе» поваренной соли русских месторождений

- •Академик Николай Яковлевич Озерецковский (1750-1827) — пугешесгаенник-естествоиспытатель

- •Создани1 российских фармакопеи на латинском язык!

- •Cistis chirvrgorvm

- •Imperiali rossico

- •AwUoritate Colicgii Imperialii Medici.

- •Pharmacopoea Rossica.

- •Аптекарский устав и аптвкарская такса

- •Развитие фармации в россии в XIX и XX веках (до 1917 г.)

- •Экономическое и культурное развитие россии в первой половине XIX века

- •Развитие аптечной сети

- •Устройство и оборудование аптек

- •Внеапгечная торговая лекарственными средствами

- •Российские фармацевтические и химико-фармацевтические общества

- •Фармацевтическое образование в россии

- •Начало женского фармацевтического образования

- •Развитие научных исследований

- •Сиилл, Симяжк» Семлявох» «Кишим».

- •I 8 а 5 года.

- •Аптечная сеть в россии во второй половине XIX веха

- •Становление российской фармацевтической промышленности

- •Достижения химической промышленности в россии во второй половине XIX -начале XX века

- •Российские фармакопеи XIX - начала XX века

- •Титульный лист первого российского официального лечебника по фармакогнозии ю.К. Траппа

- •Деятельность бюро по прикладной ботанике

- •Вклад российских ученых-химиков второй половины XIX - начала XX века в развитие фармации

- •В.А. Тихомиров о фармации и фармацевтической пропедевтике

- •Развитие микробиологии в россии

- •Развитие аптечной системы при советской власти

- •Организация и развитие советской химико-фармацевтической промышленности

- •В ссср организация высшего фармацевтического образования

- •Сроки обучения и учебные планы

- •Факультеты усовершенствования провизоров

- •Владимир Георгиевич Беликов (р. В 1925 г.) Анна Лукьяновна Шинкаренко (1907-1985)

- •Научно-исследовательские учреждения

- •Научно-иследовательская работа в фармацевтических вузах

- •Научные фармацевтические общества ссср всесоюзное научное фармацевтическое общество

- •Всероссийское научное общество фармацевтов

- •Республикански! научные общества фармацевтов

- •Иван Алексеевич Муравьев (р. В 1905 г.)

- •Фармацевтические музеи в ссср

- •Хронология важнейших событий и открытий в фармации

- •II тысячелетие до н.Э.

- •VIII в.

- •XIII-XVIII вв.

- •Около 1520 г.

- •Около 1550 г.

- •Около 1670 г.

- •Около 1700 г.

- •Около 1740 г.

- •Конец xvih в.

- •19. История фармации

Развитие фотохимических исследований

Фармация была колыбелью науки о природных соединениях и лучшей школой творчества многих умов

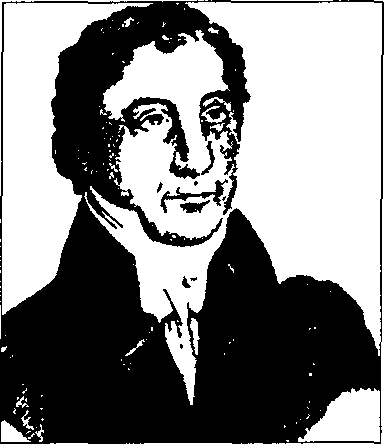

Жан Б А. Дюма

Снезапамятных времен ученые полагали, что растения содержат особые вещества, которые они назвали «действующими началами». Для применения в медицинской практике К. Гален извлекал из растений действующие начала с помощью вина, уксуса, меда или их водных растворов. Особенно остро ставил вопрос о действующих веществах Парацельс и рекомендовал извлекать их только этиловым спиртом (современные настойки и экстракты). Стремясь получить действующие начала растений, ученые испробовали самые разные методы, в том числе и пиротехнические: растение целиком сжигалось и полученная путем выщелачивания из золы соль считалась свободным действующим веществом. Пиротехническим способом были выделены многочисленные «растительные соли», которым приписывалось действие в зависимости от исходного растения. В ХУЛ в. таким образом за 20 лет было обработано около 1400 растений. Более ста лет прошло, прежде чем эти формы исследования были оставлены. При получении «растительных солей», однако, была открыта сухая перегонка дерева и многие новые вещества, такие как, например, бензойная кислота (из смолы), янтарная кислота (из янтаря), поташ (из золы растений) и т.д. Еще раньше были открыты живица и ее составные части — канифоль и скипидар, которые в свою очередь оказались многокомпонентными соединениями.

Впоследствии при изучении растений перешли к анализу 4 via humida* (посредством извлечений). Так, Валерий Корд в 1546 г. описал более 20 видов эфирных масел, полученных из различных растений. Около 1665 г. И. Глаубер из многих ядовитых растений с помощью водных растворов «спиритус нитри» (азотной кислоты) получил «улучшенные растительные начала» в форме порошков. Теперь эти вещества называют алкалоидами. В 1748 г. А. Марграф впервые

С глубокой древности особый ин- терес для исследователей пред- ставлял опий, который являлся со- ставной частью знаменитых териа- ков от Митридата Евпатора VI до Авиценны и вплоть до конца XVIII в. В XVIII в. сторонники шотланд- ского врача Джона Броуна (1735- 1788) давали для лечения тифа по Сбор камеди

— 150 капель (0,7 г чистого опия). Некоторые врачи утверждали, что в течение года они прописывали несколько фунтов чистого опия. Понятно поэтому, что непосредственное приложение аналитических методов к изучению этого растительного препарата могло бы привести впоследствии к открытию многих индивидуальных эффективных соединений.

Химическое изучение опия на- чалось уже в XVII столетии, ког- да посредством прибавления по- таша к водным настоям опия ста- ли получать сильнодействующие осадки. Один такой осадок был назван «Magisterum OpiU. Сто лет спустя Антуан Боме (1728-1804), парижский аптекарь, профессор фармации, член Парижской ака- Получение эфирных масел методом Демии наук, в 1797 г. из опия вы- перегонки делил кристаллы, которые он на-

Научные интересы знаменитого фармацевта были настолько широки, что в дальнейшем он, кроме изучения алкалоидов хинной коры и животного угля, усовершенствовал артиллерийский снаряд и даже сконструировал улучшенный тип карабина. Сертюрнер имел собственную аптеку сначала в Эйнбеке, а затем в Гаммелне. В 1817 г. ученый стал почетным членом Минералогического общества в Иене, которое возглавлял Иоганн Вольфганг Гете. Вскоре после этого Иенский университет присвоил ему титул доктора философии.

Вторым важнейшим алкалоидом, открытым в это время, являлся хинин. В Европе хинная кора для лечения малярии впервые была применена в 1639 г. Большие количества ее привез с собой придворный врач графини Цинхон из Лимы. Иезуитский орден, который производил через своих членов крупные торговые операции, усердно занялся распространением нового эффективного средства — отсюда произошло его название — «иезуитский порошок».

Посланная в Перу по поручению Парижской академии наук экспедиция для географических измерений (1726-1744) поставила дело изучения хинного дерева на научную основу. Описание его, снабженное иллюстрациями, было опубликовано в «Летописях Академии наук». Хинная кора при лечении малярии оказывала поразительный эффект.

Ее

действие могло сравниться разве только

с действием ртути при заболеваниях

сифилисом.

Ее

действие могло сравниться разве только

с действием ртути при заболеваниях

сифилисом.

Изучая хшшудо_ш2ру фармацевт, ученик Лавуазье Арманд Сеген (1767—1835) выделил суммарный препарат. Основываясь на реакций хинина с танином, Сеген ошибочно предположил, что имеет перед собой разновидность клея (желатина). В 1790 г. немецкий химик Ф. Гофман выделил из хинной коры хинную кислоту, но она не обладала антималярийной активностью. В 1792 г. Фуркруа получил из коры хинного дерева смолистое вещество, которое, по-видимому, представляло собой не что иное, как неочищенную сумму веществ. Но Фуркруа не довел до конца свои исследования и не охарактеризовал полученный им продукт. В 1811 г. лиссабонский врач X. Гомец по разработанной им методике выделил из хинной коры кристаллическое вещество и назвал его цинхонином. Однако знаменитые французские фармацевты Пелетье и Кавенту в 1820 г. доказали, что выделенное Гомецом вещество представляет собой смесь двух соединений, которые они впервые получили в чистом виде. Одному из полученных веществ они присвоили наименование «хинин», а за другим оставили предложенное Гомецом название «цинхонин». Хинин и оказался главным действующим веществом коры хинного дерева. За это открытие в 1827 г. Парижская академия наук присудила Пелетье и Кавенту премию в размере 10 тысяч франков, а благодарные потомки в 1900 г. поставили первооткрывателям хинина великолепный памятник в Париже. В это время К. Мейснер уже ввел в обиход термин «алкалоид»

(1818) и вещества коры хинного дерева отнесли к классу алкалоидов. Спустя некоторое время Пелетье и Ж. Бертмот основали завод по получению хинина в промышленных масштабах. Уже в 1826 г. недалеко от Парижа два предприятия перерабатывали около 160 тонн цин-хоны и вырабатывали около 1800 кг сырого хинина.

Что нам известно о первооткрывателях хинина? Пьер Жозеф Пелетье (1788-1842) являлся фармацевтом, членом Парижской академии наук. Сначала он работал в аптеке у отца Бертрана Пелетье (1761-1797), профессора химии, члена Академии наук. Атмосфера и традиции дома и семьи рано оказали влияние на молодого Пелетье, который решил пойти по стопам отца. Он окончил Высшую фармацевтическую школу в Париже (1810), где его учителем был Л. Воклен, унаследовал аптеку отца и одновременно управлял заводом в г. К лиши. В ранних работах (до 1817) Пелетье изучал состав камедей и красящих природных веществ. Совместно с врачом и физиологом Ф. Мажанди (1783-1855) выделил главные действующие вещества корня ипекакуаны — алкалоиды эметин и цефалин (181Ту. (b 1695 г. известным врачом и философомТ.В-. Лейбницем (1646-1716) об ипекакуане была написана большая диссертация «De novo antidysenterico Americano*.) Осуществляя анализ продуктов сжигания алкалоидов, Пелетье в 1823 г. установил, что в них присутствует азот. В 1832 г. он выделил алкалоид нарцеин. В побочных продуктах, образующихся при производстве осветительного газа из сосновой смолы, он обнаружил жидкость, позднее названную толуолом. После знакомства с Ка-венту (1817) они подружились и стали неразлучны. Оба интересовались фитохимией и выделили много индивидуальных ценных веществ растительного происхождения.

Джозеф Бенам ин Кавенту (1795-1877) — потомственный фармацевт, его отец был военным фармацевтом в Париже. В 1815 г. Джозеф окончил Высшую фармацевтическую школу, не прерывая работы в аптеке. С 1816 г. находился на стажировке в лаборатории госпиталя св. Антония, в 1826-1859 гг. преподавал в Высшей фармацевтической школе в Париже (с 1834 г. в звании профессора) и одновременно руководил аптекой. Долгое время сотрудничал с П.Ж. Пелетье. Они изучили зеленый пигмент листьев и назвали его хлорофиллом (1817), выделили кротоновую кислоту из кротонового масла u~SemeH"Vrotonis (1818), амбре ин из амбры (1820), исследовали кармин (1820) — красящее вещество кошенили (некоторые виды насекомых подотряда кокцидовых). Главные достижения Кавенту и Пелетье связаны с выделением алкалоидов из растений: они выделили стрихнин (1818), бруцин, вератрин (1819) и кофеин (1821) (независимо от П.Ж. Робике)." —

В дальнейшем Кавенту стал профессором токсикологии, а Пелетье — профессором химии природных соединений в Высшей фармацев-

8. История фармации

тической школе. Из последующих работ Кавенту известно получение тебаина, псевдоморфина и наркотина из опия.

После того как исследователи разработали основные методы выделения алкалоидов (извлечение подкисленной водой, осаждение щелочами, извлечение органическими растворителями), открытие все новых природных соединений ширилось и продолжало идти все более быстрыми шагами.

Соотечественником Сертюрнера, Пелетье и Кавенту являлся еще один замечательный ученый, французский химик-органик, военный фармацевт, член Парижской Академии наук Пьер Жан Робике (1780-1840). В молодости он работал в химических лабораториях Ботанического сада у А.Ф. Фуркруа и в Политехнической школе у Л.Н. Вок-лена. В 1799 г. Робике был призван в армию и участвовал в Итальянской кампании Наполеона. В 1807 г. он начал работу в частной лаборатории Воклена, затем приобрел собственную аптеку. С 1811 г. преподавал химию в Политехнической и Высшей фармацевтической школах в Париже. Робике работал в области химии природных соединений: открыл аспарагин (1806 г. совместно с Вокленом), затем кофеин в 1821 г. Совершенно независимо и примерно в одно и то же время с Пелетье и Кавенту выделил наркотин (1817) и кодеин (1832) из опиума. Первым выделил красящие пигменты из марены (ализарин и пурпурин в 1826 и 1827 гг. совместно с Ж. Коленом), а также глико-зид амигдалин из семян горького миндаля (1830). Амигдалин был первым в истории химии природных соединений гликозидом, открытым в индивидуальном виде. С 1824 г. и до конца жизни Робике являлся казначеем Высшей фармацевтической школы.

Теофиль Жюль Пелуз (1807-1867), французский химик, ученик Гей-Люссака, исследовал и описал таннин; аптекарь Б. Куртуа выделил йод из водорослей, Г. Ваккенродер в 1831 г. из моркови получил каротин, Р. Пириа в 1838 г. разработал способ получения салициловой кислоты из коры ивы. Особенно разносторонней была исследовательская деятельность Анри Браконяо (1780-1855), французского химика и фармацевта, члена-корреспондента Парижской академии наук с 1823 г. Учился он в Страсбургском и Парижском университетах. Работал аптекарем в Страсбурге, затем являлся директором Ботанического сада в Париже. Главное научное увлечение Браконно — изучение и получение индивидуальных природных соединений. С 1808 г. он изучал гуммит (сгущенный млечный сок, получаемый при подсечке коры деревьев некоторых видов семейства зверобойных). При сухой перегонке яблочной кислоты получил «пирояблочную кислоту» — смесь малеиновой и фумаровой кислот. Изучал процесс гидролиза целлюлозы, выделил виноградный сахар (глюкозу) гидролизом целлюлозы. Впервые ему удалось получить аминокислоты лейцин и глицин. В 1817 г. совместно с М.Э. Шеврелем (1786-1889) установил, что большинство растительных жиров состоит из твердой (стеарин) и маслообразной жидкой (олеин) частей. М.Э. Шеврель выделил из растений ряд растительных пигментов: кверцетин, лютеолин и морин. Карл Христиан Гебель (1794-1851), химик и фармаколог Дерптского университета, в 1837 г. открыл алкалоид гармалин.

Из немецкой школы фитохимиков известен химик-органик и доктор философии Вильгельм Клеменс Лоссен (1838-1906). Он принадлежал к более позднему поколению первых ученых-исследователей природных соединений. В 1871-1904 гг. Лоссен являлся профессором Кенигсбергского университета, и основные его работы связаны с изучением алкалоидов, таких как атропин и кокаин и их производные. В 1855 г. Лоссен получил действующее начало листьев коки (Erythroxylon Coca) Куско, произрастающего в диком виде в Южной Америке, и назвал его кокаином. В 1862 г. ученый предложил эмпирическую формулу полученного им алкалоида.

Преемником Лоссена в области фитохимических исследований в Германии являлся Генрих Отто Виланд (1877-1957), немецкий химик, профессор института кайзера Вильгельма в Берлине и Фрейбург-ского университета. Основные его работы относилось к химии стероидов, хлорофилла и гемоглобина. Виланд изучил и выделил из североамериканского вида Lobelia inflata лобелии, лобеланин, норлобела-нин, лобинин и другие алкалоиды.

Химические исследования гликозидо содержащего растительного сырья были начаты в XIX в. французом Дестушем (Desteuches). Первым таким растением стала наперстянка пурпуровая. В середине XVIII в. наперстянка была исключена из фармакопейного списка лекарственных растений из-за частых отравлений вследствие неправильного применения. В 1775 г. английский врач Уильям Уайзеринг вновь проверил и внедрил в медицинскую практику наперстянку пурпурную. Попытка изолировать активные вещества из наперстянки окончилась неудачно. Объявленная в 1835 г. Французским фармацевтическим обществом премия за выделение в чистом виде действующих веществ из наперстянки была присуждена французам Гомолю (Homolle) и Кевену (Quevenne). Полученное ими из листьев наперстянки аморфное физиологически активное вещество они назвали дигиталином. В 1869 г. француз Нативель (Nativelle) впервые выделил дигиталин в чистом виде.

Потребовались многие десятилетия для разработки методов изучения и доказательства строения сердечных гликозидов. Профессор фармации Эмиль Буркелот (1851-1921) занимался исследованием гликозидов и опубликовал ряд работ в этой области. Под его руководством было проведено систематическое исследование некоторых видов растений и было обнаружено около 200 гликозидов, из них 56 соединений получено в кристаллическом виде. Среди них такие соединения, как самбунигрин (из бузины черной), арбутин (из листьев груши), эритаурин из тысячелистника и другие.

Немаловажное значение для фармации имели работы Буркелота с энзимами (ферментами). Буркелот выделил ряд энзимов из грибов, микроорганизмов и из тканей высших растений. Ученый установил, что сорванная часть растения сразу не погибает, потому что продолжается действие энзимов, содержащихся в этих растениях. В связи с этим медленная сушка растительного сырья, как правило, сопровождается существенными изменениями химического состава действующих веществ. Для того чтобы предупредить это явление, Буркелот разработал способы стабилизации свежих растений действием на энзимы абсолютного спирта. Он также изучал способы оптимизации процессов сушки свежесобранного сырья и доведения его до необходимой степени влажности.

Работами в области исследования гликозидов известен также нобелевский лауреат Адольф Отто Рейнгольд Виндаус (1876-1959), член Берлинской академии наук. Он изучал сердечные гликозиды и сапонины, установил структурную связь гитоксигенина с другими агликона-ми. Виндаус расшифровал структуру тигогенина и гитогенина. Он также работал в области изучения витаминов группы D, желчных кислот и холестерина.

Карл Ульрих Франц Манних (1877-1947), профессор и директор Фармацевтического института в Берлине, выделил в кристаллическом виде сердечные гликозиды из наперстянки и строфанта.

Изучение обширного класса растительных пигментов относится к началу XIX в., когда Шеврель (1814) выделил из коры Quercus tinctoria кристаллическое вещество, названное кверцетином. В 1842 г. В.Ф. Вайс сообщил о выделении рутина из Ruta graveolens. Впервые в 1864 г. был получен хризин из тополя. Уильям Генри Перкин-младший (1869-1929), профессор Эдинбургского (с 1887), Манчестерского (с 1892) и Оксфордского (с 1912) университетов, президент Лондонского химического общества (1913-1915), занимался изучением желтых красящих веществ группы кверцетина и пришел к выводу, что в природе они существуют в виде органических солей, чем положил начало систематическому химическому изучению флавоноидов. Интерес к флавоноидным соединениям возрос особенно в 40-е гг. XX столетия. В 1936 г. Альберт Сент-Дьёрдьи (1893-1986), американский биохимик, обнаружил, что сумма флавоноидов, полученных из корки лимона, обладает Р-витаминной активностью. В настоящее время считается общепризнанным фактом, что флаво-ноиды обладают широким диапазоном фармакологического действия. Из огромного числа работ, посвященных исследованию флавоноидов,

видно, что эти вещества могут с успехом применяться в качестве сердечных, желчегонных и эстрогенных средств.

Приоритет открытия витаминов (1880) принадлежит российскому ученому H.HjJIymiHy (1853-1937), однако название «витамин» было предложено позднее польским биохимиком К. Функом (1884-1967), который является автором первой в мире монографии, посвященной витаминам (1924).

Таким образом, в течение XIX столетия было положено начало систематическому исследованию основных групп природных соединений: алкалоидов, гликозидов, флавоноидов, витаминов и других веществ. К концу 1972 г. в мировой литературе было зарегистрировано уже 4805 алкалоидов, известно 45 ботанических родов, содержащих сердечные гликозиды, в медицинской практике применялись многочисленные препараты витаминов, терпеноидов, фенольных соединений, липидов, углеводов, получаемых из растительного сырья. Достижения фитохимии позволили швейцарскому фармацевту, профессору Александру Чирху (1856-1939) заложить основы науки об использовании растений в фармации, которая носит название фармакогнозии (термин «фармакогнозия», как считают, был введен К. Зайдлером в 1815 г.). В 1881 г. Чирх окончил Берлинский университет и работал сначала ассистентом, а затем приват-доцентом Института физиологии растений Высшей сельскохозяйственной школы в Берлине. В 1890 г. после экспедиции в Индию и на Цейлон Чирх получил должность профессора фармации при медицинском факультете Бернского университета (Швейцария), где создал всемирноизвестный фармацевтический институт, который он возглавлял до 1932 г. Этот институт, где Чирх преподавал ботанику, фармакогнозию и фармацевтическую химию, был местом паломничества ученых многих стран.

А.Чирх являлся автором 12 монографий и учебников по фармакогнозии и 450 научных работ по этой дисциплине. Он также был почетным членом 30 иностранных научных обществ.' Созданная им прикладная наука в настоящее время представляет собой одну из пяти больших фармацевтических дисциплин. В курсе фармакогнозии изучаются вопросы, связанные с заготовкой, сушкой, переработкой, хранением лекарственного сырья и его рациональным использованием. Значительное внимание в фармакогнозии уделяется вопросам стандартизации лекарственного сырья.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФАРМАКОПЕИ

Lexjubet еа, quae facienda sunt, prohibetoque contraria

T.M. Cicero