- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 1

- •Лекарствоведение в первобытном обществе

- •Лекарствоведение в месопотамии (двуречье)

- •Лекарствоведение в индии

- •Фармация тибетской медицины

- •Препаратов. Греческий манускрипт XV в.

- •H mutttum pmflitmm uin/tpm, (tpieftu mnivftmt пиАейш

- •Фармация в византийской империи

- •Netae medici

- •Фармация в арабских халифатах

- •Печь и сосуд для растворения (из сочинения Гебера)

- •Развитие фармации в средней азии

- •Фармация народов американского континента

- •Фармация в салерно

- •Фармация в эпоху возрождения

- •6. История фармации ,

- •И фармакологии. Архив издательства «Мондадори», Милан

- •Профессор университета со студентами. Гравюра из Tractatus deversorum doctorum. Милан, 1523

- •Титульный лист «Химического Гиппократа» о. Тахения. Венеция, 1678

- •Лаборатория Глаубера

- •Первые ботанические сады и огороды лекарственных растений в европе

- •Условия развития фармации в период возникновения и господства теории флогистона (середина XVII - конец XVIII в.)

- •Аллегорическое изображение химии. Гравюра б, Пикара из «Похвальных слов академикам Королевской академии наук» в томе III Сочинений б. Де Фонтенеля. Гаага, 1729.

- •Фармация в западной европе на рубеже XVIII и XIX веков

- •Ф.Х. Самюэль ганеман и гомеопатия

- •Развитие фотохимических исследований

- •Антидотарии и диспенсатории

- •Появление городских фармакопеи

- •Государственные фармакопеи

- •Региональные фармакопеи

- •Международная фармакопея

- •Compendium med1camentorum

- •Развитие и становление фармацевтического образования

- •9. История фармации

- •Технология уксуса — антисептической жидкости XVII в.

- •Возникновение и развитие фармацевтической промышленности

- •10. История фармации ооо

- •Возникновение бактериологии и развитие химиотерапии

- •Средства дав наркоза

- •Состояние судебной и токсикологической химии

- •Вклад фармацевтов в открытие химических элементов

- •Часть 2

- •Лекарствоведение в древнерусском государстве (с древнейших времен до 1480 г.)

- •Фармация в период образования и развития русского государства (конец XIII - начало XVIII в.)

- •11. История фармации 401

- •Развитие отечественной фармации в XVIII веке

- •Фармация в период реформ петра I

- •«Аптека домовая большая»

- •Химические производства в петровскую эпоху

- •Развитие научных исследований

- •Факсимиле Ломоносова (1745) — резюме по «пробе» поваренной соли русских месторождений

- •Академик Николай Яковлевич Озерецковский (1750-1827) — пугешесгаенник-естествоиспытатель

- •Создани1 российских фармакопеи на латинском язык!

- •Cistis chirvrgorvm

- •Imperiali rossico

- •AwUoritate Colicgii Imperialii Medici.

- •Pharmacopoea Rossica.

- •Аптекарский устав и аптвкарская такса

- •Развитие фармации в россии в XIX и XX веках (до 1917 г.)

- •Экономическое и культурное развитие россии в первой половине XIX века

- •Развитие аптечной сети

- •Устройство и оборудование аптек

- •Внеапгечная торговая лекарственными средствами

- •Российские фармацевтические и химико-фармацевтические общества

- •Фармацевтическое образование в россии

- •Начало женского фармацевтического образования

- •Развитие научных исследований

- •Сиилл, Симяжк» Семлявох» «Кишим».

- •I 8 а 5 года.

- •Аптечная сеть в россии во второй половине XIX веха

- •Становление российской фармацевтической промышленности

- •Достижения химической промышленности в россии во второй половине XIX -начале XX века

- •Российские фармакопеи XIX - начала XX века

- •Титульный лист первого российского официального лечебника по фармакогнозии ю.К. Траппа

- •Деятельность бюро по прикладной ботанике

- •Вклад российских ученых-химиков второй половины XIX - начала XX века в развитие фармации

- •В.А. Тихомиров о фармации и фармацевтической пропедевтике

- •Развитие микробиологии в россии

- •Развитие аптечной системы при советской власти

- •Организация и развитие советской химико-фармацевтической промышленности

- •В ссср организация высшего фармацевтического образования

- •Сроки обучения и учебные планы

- •Факультеты усовершенствования провизоров

- •Владимир Георгиевич Беликов (р. В 1925 г.) Анна Лукьяновна Шинкаренко (1907-1985)

- •Научно-исследовательские учреждения

- •Научно-иследовательская работа в фармацевтических вузах

- •Научные фармацевтические общества ссср всесоюзное научное фармацевтическое общество

- •Всероссийское научное общество фармацевтов

- •Республикански! научные общества фармацевтов

- •Иван Алексеевич Муравьев (р. В 1905 г.)

- •Фармацевтические музеи в ссср

- •Хронология важнейших событий и открытий в фармации

- •II тысячелетие до н.Э.

- •VIII в.

- •XIII-XVIII вв.

- •Около 1520 г.

- •Около 1550 г.

- •Около 1670 г.

- •Около 1700 г.

- •Около 1740 г.

- •Конец xvih в.

- •19. История фармации

Развитие фармации в средней азии

Народы Средней Азии — таджики (бактрийцы, согдийцы), узбеки, туркмены, кара-калпаки (хорезмийцы и тюркоязычные племена и народности, жившие в районе Хорезма и Бухары) внесли очень большой вклад в мировую культуру и, в частности, оказали значительное воздействие на средневековую культуру Западной Европы, черпавшей свои познания в медицине, химии, математике и астрономии из арабоязычной научной литературы обширного мира ислама и не особенно различавшей, какой именно части этого мира принадлежит тот или иной творческий вклад.

Народы Средней Азии задолго до прихода сюда арабов обладали высокой культурой. Сотни поколений отвоевали у пустыни и при помощи продуманной разветвленной системы оросительных каналов превратили огромные пространства в сады. Города Хорезма, Парфии, Согда восхищали своим блеском еще современников Александра Македонского. В городах были развиты различные ремесла и торговля.

К VII в. в Средней Азии сложилось много небольших владений, к которым относились Чач, Фергана, Усрушана, Согд, Бухара, Кош (долина Кашка-Дарьи), Саганиан, Хорезм и др. Первое место среди этих владений принадлежало Согду с центром в Самарканде. В это самое время арабы и завоевали Среднюю Азию.

Борьба среднеазиатских народов против арабов представляет собой одну из самых героических страниц их истории. Ведь считавшееся могущественной военной державой своего времени государство Са-санидов пало в результате лишь нескольких сражений. Завоеватели принесли в Среднюю Азию мусульманскую религию и арабский язык. Средняя Азия на протяжении IX в. экономически выросла настолько, что в X в. стала наиболее передовым регионом Ближнего Востока.

В 874 г. халиф выдал диплом на владение Средней Азией наместнику Самарканда Саманиду Насру ибн Ахмеду, который считался основателем новой династии Саманидов. 125-летний период правления Саманидов является одной из наиболее блестящих эпох средневековой истории Средней Азии.

В

государстве Саманидов были благоприятные

условия для развития сельского хозяйства,

ремесел и торговли. Старинные торговые

пути связывали его с Китаем, Индией,

Русью, странами Кавказа и Средиземноморья.

Характерное для феодализма господство

религии наступило для Средней Азии

позднее — с конца XI в. До этого еще

существовала относительная свобода

научного познания, творческой мысли в

философии и естествознании. В эпоху

развитого феодализма народы Средней

Азии создали высокую и яркую культуру,

проявившуюся в своеобразной ар

хитектуре, красочном прикладном искусстве, цветистой поэзии и эпосе. Но главным наследием домонгольского периода является, несомненно, наука, достижения которой просветили Европу и как бы связали воедино античную Грецию и Индию. «Арабская культура», попавшая в высокоразвитые страны с такими древними городами, как Самарканд, Ургенч, Бухара, Мерв, Пенджикент, восприняла очень многое от культуры народов Средней Азии — предков таджиков, узбеков, туркмен, давших миру незабываемые имена Хорезми, Бируни, Фара-би, Махмуда Кашгарского, Авиценны (Ибн Сины) и др. Бухара и столица Хорезма Ургенч были центрами науки и искусства: в Бухаре находилась библиотека Саманидов, в Хорезме — общество ученых (академия). В крупных городах существовали больницы и аптеки.

Среди

ученых Средней Азии того времени видное

место занимали врачи, которые сыграли

большую роль в развитии медицины и

фармации. Замечательным

ученым-энциклопедистом, мыслителем

и медиком был Абу Али ал-Хусейн ибн

Абдаллах ибн ал-Хасан Ибн Али Сина —

крупнейший врач средневековья, один

из наиболее выдающихся врачей в мировой

истории. Место Ибн Сины среди мудрецов

средневековья определяется тем, что

его при жизни называли «Князем Науки»

(«Абу Али»). Ибн Сина или, как его называли

в Европе, Авиценна (980-1037) родился в

небольшом селении Афшана около Бухары

и по матери принадлежал к древнему

местному населению. Отец Ибн Сины—

Абдаллах ибн Хасан, человек культурный

и состоятельный, служил в Бухаре

сборщиком податей. В пятилетнем возрасте

родители перевезли Хусейна в Бухару,

где и началось его учение. Ибн Сина

изучил все науки своего времени — от

грамматики до законоведения и «Метафизики»

Аристотеля. Эту книгу он прочел 40 раз,

но понял ее до глубины лишь после того,

как купил в Бухаре на книжном базаре

книгу Фараби (870-950). Ему было тогда 16

лет. «В то время — писал Ибн Сина — я

не досыпал ни одной ночи, да и в течение

дня не занимался ничем иным, кроме

науки». Медици

ной Ибн-Сина заинтересовался рано. В автобиографии он говорил: «Затем я пристрастился к науке врачевания и стал читать книги, посвященные ей. А медицинская наука не из трудных наук, и, конечно, я преуспел в ней в кратчайшее время так, что известнейшие врачи того времени стали приходить ко мне за советом. Посещал я и больных, и в результате достигнутого мною опыта открылись передо мной такие врата исцеления и опыта, что это не поддается описанию...».

В 17 лет Ибн Сина был уже настоящим ученым и известным врачом. Излечение бухарского эмира открыло ему доступ в великолепную библиотеку Саманидов. В 999 г. Бухара была захвачена султаном Герата и Газны Махмудом, который уважения к наукам не питал, и Ибн Сина перебрался в Ургенч — столицу соседнего Хорезмийско-го царства. Хорезм был одной из самых процветаюущих в экономическом и культурном отношении стран Ближнего и Среднего Востока эпохи средневековья. Ибн Сина нашел радушный прием в местном «меджлис-уляма» («обществе просвещенных, ученых»). Виднейшими учеными здесь были Ал-Виру-ни, философ Масифи, медик Ал-Хаимара и др.

В Хорезме Ибн Сина прожил 15 лет. Здесь окончательно сформировались его общественно-политические взгляды и его мировоззрение. Здесь он создал свой капитальный труд «Канон медицины», написал ряд других работ по самым различным вопросам науки. Жизнь ученого, пытавшегося искать истину и отстаивать справедливость, была сложна. Ибн Сина то поднимался до высокого звания визиря, то попадал в темницу, то скитался по чужим землям. Он погребен в Хама-дане (Иран), где до сих пор сохраняется его гробница. После себя он оставил свыше ста научных трудов. По этим книгам Авиценны (на арабском и латинском языках) тысячи врачей в Азии, Африке и Евpone лечили больных и раненых на протяжении нескольких столетий вплоть до эпохи Ренессанса.

Для нас большой интерес представляют философские взгляды Ибн Сины. Экспериментатор, наблюдатель жизни, связанный в своей врачебной практике и с психологией, и с физиологией человеческого тела, Ибн Сина вернее своих современников понял Аристотеля и сформировал свои взгляды по трем важнейшим вопросам: 1) сущность объективной реальности; 2) значение движения и 3) сущность отражения материального мира в сознании.

Если Аристотель признавал единство материи и формы лишь в вещах, сделанных человеком, то Ибн Сина распространял это единство на всю природу вообще: «Наличная в телах материя не существует оторванно от конкретной формы бытия». Ибн Сина признает вечность материи: «Материя не уничтожается в результате прекращения конкретной формы бытия, так как эта форма бытия только отрывается от материи, чтобы уступить место другой конкретной форме бытия». Этот взгляд приходил в противоречие с учениями античных идеалистов и с учением ислама, что было очень опасно для ученого. Ибн Сина формально не отрицал существования Бога, а как бы вынес его за рамки научных рассуждений, лишил его творческой силы. У Ибн Сины Бог как бы существует вне материи. Мир так же вечен, как Бог, но изменения в природе происходят по внутренним законам материи, а не по воле Аллаха.

Следующим шагом была борьба Ибн Сины против платоников и пифагорейцев, раздваивавших мир на материальный мир и мир идей, или созданных человеческим умом мир математических представлений. Отсюда был один шаг до философского обоснования загробного мира, жизни после смерти. Ибн Сина оспаривал вечность и нематериальность понятий, отвергая тем самым и возможность загробного бестелесного мира. Он не побоялся сказать о «невежестве философов», шедших в вопросе о мире идей вслед за Платоном и Пифагором. Ибн Сина считал, что понятия — это отражение в уме человека материального мира и его законов, мир познаваем, и человеческое сознание может отражать его таким, каков он есть в действительности. Ученый не разработал идеи своего учителя Фа-раби о развитии через борьбу противоположностей, но в своих социальных идеалах и государственной практике Ибн Сина был сторонником решительной борьбы с паразитическими элементами в обществе, военной олигархией, нерадивыми чиновниками и даже оправдывал восстания против несправедливого государя. Все это вместе взятое рисует нам многогранный облик великого мудреца восточного средневековья, критически разобравшегося в тонкостях античной философии, очистившего наследие Аристотеля от идеалистических наслоений и шагнувшего далеко вперед в материалистическом понимании явлений природы и общества.

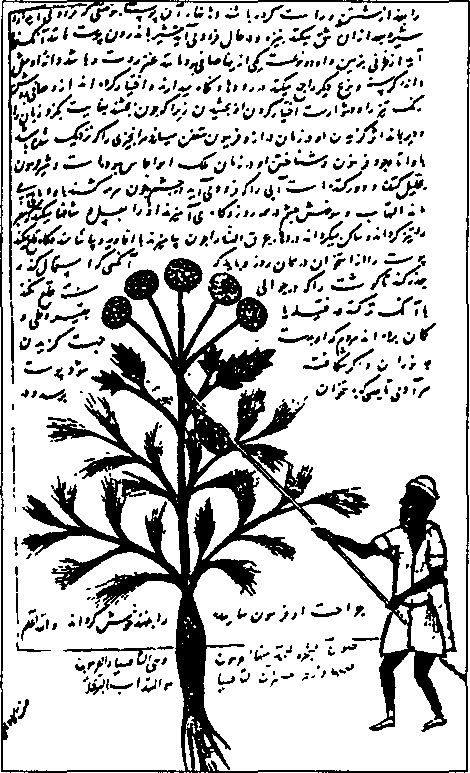

Вопросам медицины Ибн Сина получение препарата из Ocimum basilicum посвятил более 20 своих произве- дщ, лечения укусов змей

дений, многие из которых очень (ХШв., Национальная библиотека в Вене) обширны. Мировую славу Ибн

Сине принесло его главное медицинское произведение — «Канон врачебной науки», законченное автором около 1020 г. «Канон врачебной науки» — энциклопедический свод медицинских знаний древнего мира, итог воззрений и опыта древнегреческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей. Ибн Сина не ограничился пересказом достижений прошлого: он подвел критический итог в начале XI в., благодаря чему «Канон врачебной науки» явился новым этапом в истории развития медицины и фармации. Труд Ибн Сины способствовал их быстрому расцвету, который начался в XVI-XVII вв. «Канон врачебной науки» в Толедо был переведен с арабского языка на латинский и разошелся в многочисленных арабских, европейских и латинских копиях по всей Европе, а когда появилось книгопечатание, был напечатан в Европе 30 раз. В арабских странах и Индии «Канон врачебной науки» переиздается и в наше время. Академия наук Узбекской ССР предприняла первое в мире полное издание перевода «Канона врачебной науки» на современные языки (русский и узбекский) и в 1960 г. завершилось печатание всех книг «Канона». В 1981 г. «Канон» Авицент ны был переиздан еще раз.

В течение нескольких столетий в университетах Западной Европы будущие врачи учились медицине по «Канону» и сочинение Ибн Сины, таким образом, формировало медицинское мышление многих поколений. Замечательны первые абзацы «Канона», где Ибн Сина дал определение медицины и ее задач: «Я утверждаю: медицина — наука, познающая состояние тела человека, поскольку оно здорово или утратило здоровье, для того чтобы сохранить здоровье и вернуть его, если оно утрачено».

«Канон» разделен на пять книг. Первая книга содержит определение понятия медицины, сведения по анатомии и общие сведения о болезнях, их причинах и проявлениях, о сохранении здоровья и способах лечения вообще. Во второй книге излагается учение о простых лекарствах и о принципах их действия. Третья книга содержит частную патологию и терапию, описание отдельных болезней и способов их лечения. Четвертая книга посвящена хирургии и общему учению о лихорадке. В пятой книге описаны сложные лекарственные вещества, яды и противоядия.

Для истории фармации наибольший интерес представляют вторая и пятая книги «Канона». Мы уже знаем, что в то время Бухара вела оживленную торговлю с Китаем, Индией, Византией и славянами. Возросло число лекарственных средств и способов их приготовления. Все это привело к появлению первых аптек, а затем к выделению фармации в особую отрасль. Работы Авиценны и других ученых закрепили и упрочили ее самостоятельность, способствовали ее переходу на более высокую ступень. Значение второй книги «Канона» состоит в том, что в ней объединен не только фармакологический, но и много-вековый фармакогностический опыт медицины всех стран и веков. Современную для Ибн Сины фармацевтическую номенклатуру лекарственных средств автор значительно расширил за счет включения большого количества лекарственных растений Индии, Китая и побережья Средиземного моря. Ибн Сина создал единую систему лекарств и связал ее с клиническими наблюдениями и практической медициной. Арсенал лекарственных средств Ибн Сины богат и разнообразен: он описывает не только лекарство, но и источники его получения, способы изготовления лекарственных средств. В первой статье второй книги «Канона» излагается классификация лекарств по их фармакологическому действию: растворяющие, очищающие, укрепляющие, заживляющие и др. Действие лекарств, по мнению Ибн Сины, зависит от преобладающего в их натуре качества или способности влиять на организм за счет уравновешивания их натуры. Далее автор подробно останавливается на способах определения природы лекарства. Он различает способы определения при помощи органов чувств (по вкусу и запаху), а также при помощи сравнения и эксперимента. В харак-

теристике природы лекарства ведущим является его основное влияние на организм.

Главным терапевтическим принципом «Канона» является лечение противоположным (contraria contrariis curantur): «Поистине, когда будет понятно качество болезни, нужно выбрать лекарство с противоположным качеством, ибо болезнь лечится противодействием». Такие примеры имеются во второй книге «Канона».

Вторая книга «Канона» содержит 811 глав, в которых Ибн Сина знакомит своих читателей с различными простыми лекарствами. Среди них такие лекарственные растения, как донник, полынь, мирт, акация. Далее следуют главы о морском луке, копытне, можжевельнике, укропе, лаванде, ромашке, крапиве, смолистой камеди; минеральных препаратах — золоте, серебре, сурьме, свинце, алмазе, ртути, мышьяке. Ибн Сина останавливает наше внимание на голубях (кровь голубей прекращает истечение из носа), собаках (моча собак сводит бородавки), говорит об осле (мясо и печень использовали для лечения золотухи), пишет о жире утки, свиньи, овцы и рыбы и множестве других разнообразных средств. Обращает на себя внимание большая потребность в лекарственных средствах против укусов змей, скорпионов, бешеных собак и пр. Особенно много средств против укусов змей: слюна, костный мозг оленя, кровь черепахи, мясо ежа, речной рак, гальбан, рута, горчица, перец, мята, редька, фисташки, корица, чеснок, девясил и многие другие. Описывая их, Ибн Сина как бы выполнял социальный заказ своих земляков.

Во второй книге приводятся и малозначительные снадобья, однако большинство препаратов выдержали испытание временем и применяются в медицине и фармации до сих пор. Кроме того, некоторые лекарственные средства Ибн Сина ввел в фармацию впервые. Среди них александрийский лист, камфара, ревень и др.

В четвертой книге «Канона» Ибн Сина много внимания уделяет противоядиям — целой группе лекарственных препаратов, многие из которых в настоящее время также введены в медицину. Указания ученого в этой области длительное время использовались медиками всех стран и являлись практическим руководством в области токсикологии.

Книга о сложных'лекарствах (пятая книга «Канона») состоит из вводной теоретической статьи и 12 статей, посвященных отдельным лекарственным формам и рецептурным прописям. Здесь рассматривается учение о синергизме, об усилении действия и о нейтрализации ядовитых лекарств. Древняя средневековая фармация изобиловала сложными формами и к ним большей частью обращались эмпирически, но были и обоснованные мотивы, например, исправление вкуса лекарств, замедление и ускорение всасываемости, и др. К этим ле-

,t ' 105

карствам Ибн Сина относился критически и не разделял взглядов, направленных на усложнение лекарств. В этом отношении он стоял выше современников и, обладая широкими познаниями в области минералогии, химии и ботаники, умел обобщать и делать логические выводы о «судьбе» лекарств в организме.

Частное описание сложных лекарств в пятой книге начинается с териаков и больших лекарственных кашек. В книге приводится три прописи териаков. Состав их очень сложный, в них входило до 60 ингредиентов, главным из которых считался опий. Врачи средневекового Востока придавали большое значение срокам хранения сложных лекарственных форм. Об этом неоднократно упоминается в книге, в частности при описании териаков. Ибн Сина по этому поводу писал: «У териака есть младенчество, отрочество, юность, старость и смерть. Он становится ребенком по прошествии шести месяцев или одного года. Затем он начинает расти и увеличивается, пока не остановится, что происходит через десять лет в жарких странах и через двадцать лет — в холодных странах. Затем он стоит на месте десять или двадцать лет, потом, после двадцати или сорока лет сила его начинает слабеть и, наконец, через тридцать или шестьдесят лет свойства исчезают и он становится лекарственной кашкой, лишенной действия териака».

Другой пример: кашка «фирузнум» (благословленная) из белены и опия допускается к употреблению только через шесть месяцев. В данном случае, как и в отношении териака, речь идет о ферментативных процессах в сложных лекарственных формах при длительном хранении, о чем знали древние и средневековые врачи. Териак включался во все фармакопеи вплоть до XIX в. В Иране и других странах Востока он до настоящего времени очень популярен. Последней страной, включавшей териак в фармакопею, была Франция. Ни в одно издание Российской фармакопеи XIX в. териак не включался. Но он был в обращении и в русской народной медицине. Основное назначение териака — применение при желудочно-кишечных заболеваниях и как противоядие при змеиных укусах. В состав териака Ибн Сины входило мясо гадюк, соответствующим образом обработанное. Это была своеобразная иммунизация при змеиных укусах. В книге приводятся также прописи специальных териаков, применявшихся при укусах членистоногих (скорпионы, пауки),

В первой статье приводится ряд прописей других твердых лекарственных форм: лепешечек, кашек из гадюки, морского лука, мускуса, желчи, дрока и других средств. Ибн Сина был автором кашек из снотворного мака, яхонта, сердолика, золота и других минералов. 'Заделывали кашки и лепешечки обычно медом или вином. Оригинальны названия этих лекарственных форм: «Великий спаситель»,

Тамаринд индийский Лавр благородный

(Tamarindus indica) {Laurus nobilis)

«Большое персидское лекарство», «Пища богов Олимпа», «Митридат» и т.д.

Слабительные лекарства «ийараджи» применяли в виде отваров, пилюль и, главным образом, в механических смесях. В их состав входили колоквинт, сабур, морской лук, китайский ревень, агарик и другие растения. Каждая из прописей «ийараджа» носила имя автора: ийарадж Руфа, Андроха, Гиппократа, Галена и др.

Лекарственные кашки, способствующие пищеварению, описаны в третьей статье книги под названием «джуваришны». В отличие от других кашек они применялись в крупноизмельченном виде, чтобы дольше находиться в желудке. Джуваришны делились на послабляющие и непослабляющие. В их состав входили пряности, сода, мед и другие ингредиенты. Чем большее послабляющее действие стремились вызвать, тем крупнее были составные части. В книге дано около 60 прописей джуваришнрв. Заслуживает внимания джуваришн царей. Его принимали в течение года для продления жизни. В числе его составных частей были кубеба и пряности. Ингредиенты кипятили в сахарном сиропе и скатывали в шарики, которые обволакивали оливковым или коровьим маслом.

Сухие лекарственные порошкообразные формы назывались «ка-миха». Их обычно насыпали на ладонь и затем вносили в рот, для детей готовили сладкие формы, вливавшиеся в рот. Лекарства поджаривали, толкли в ступке и просеивали.

Существовали лекарственные формы для лизания. Применяли сиропы и сгущенные соки. Разница между ними заключалась в том, что сгущенные соки готовили посредством выжимания, а сиропы варили. От современных сиропов они отличались тем, что в них не добавлялся сахар, играющий роль консервирующего средства. Сиропы готовили из плодов, пряностей, душистых растений, уксуса и вина. Заслуживает внимания характеристика виноградного сиропа и старого перебродившего вина. В них усматривалось вредное действие на нервную систему, делалось предостережение старикам.

В седьмой статье описаны способы приготовления различных варений, в том числе из овощей (морковь, репа) и лепестков красной розы. Из фруктов большое распространение имели яблоки, сливы и айва. Варенья готовили на сахаре и на меду. Нередко к ним добавляли разнообразные пряности и соль.

Промежуточное положение между порошками и лекарственными кашками занимали лепешечки. Готовились они впрок на срок до четырех лет. Некоторые ингредиенты растворяли, другие растирали, смешивали, сушили в тени, обычно на опрокинутом сите для лучшей циркуляции воздуха. Камфарные лепешечки применяли в качестве жаропонижающего средства, из полыни — для возбуждения алпетита, анисовые. — как смягчающие. Состав лепешечек был очень разнообразен как по входящим ингредиентам, так и по способам приготовления. В книге дано свыше 60 прописей, которые употреблялись еще античными врачами. До нас дошли немногие из них: лепешечки ипекакуаны, мятные^ содовые и сантонина. Основное их достоинство, благодаря которому они длительное время удерживались в фармации — это их легкая распадаемость во рту. Длительное время лепешечки включались и в российские фармакопеи и исключены были только из VIII издания Фармакопеи СССР.

Пилюли во времена Ибн-Сины готовили примерно так же, как и лепешечки. В состав их входили средства, обладающие горьким вкусом. Действие пилюль сохранялось до одного года, а пилюль с опием — до двух лет.

Отвары готовили кипячением до удаления части воды. Специальная статья в книге посвящена маслам. Они получались перегонкой на слабом огне в котлах с двойным дном. В состав лекарственных масел входило множество душистых растений. Но были масла, которые изготавливали холодным способом на солнце или в тени (касатиковое, полынное). До нас дошло масло белены, но готовилось оно не из листьев, а из семян растения.

В одиннадцатой статье описаны пластыри и повязки. В пластыри входили цинка окись, оливковое масло, различные смолы, ярь-медянка, льняное семя и др. Пластыри применяли как рассасывающее и отвлекающее средство. Один из пластырей назывался апостольским. Он состоял из двенадцати ингредиентов, по числу апостолов. Эта деталь позволяет проследить влияние христианства на быт восточных народов.

Лекарственные повязки применяли при болях. В состав их входили болиголов, ароник и другие растения. Назначение их было такое же, что и современных компрессов.

В последней, двенадцатой статье пятой книги «Канона» описаны способы приготовления лекарственных кашек и других сложных лекарственных форм для симптоматического лечения отдельных органов. На каждый симптом приведен список сложных лекарств. Все это напоминает нам известный «лечебник» Авла Цельса.

Для современной фармации большой интерес представляют меры объема и веса, описанные в пятой книге «Канона». Ибн Сина придавал дозировке большое значение, и в конце книги привел перевод мер и объема для лиц, пользовавшихся арабским и греческим текстом «Канона». При переводе в современные меры метрической системы принято, что один мискал равен 4,25 грамма. Отсюда:

химмаса (одна горошина) — 0,25 г;

бакилла (конский боб) — 1,416 г;

дирхам — 2,975 г;

бундука (лесной орех)

мил'ака (ложка) для сухих лекарств

мил'ака для меда и лекарственных кашек

кутули

ритл

куз

4,25 г;

7,225 г;

17,0 г;

208,25 г;

340,0 г;

— 1530,0 г; и т.д.

Вторая глава пятой книги «Канона» построена по типу фармакотера-певтического справочника, в восьми главах перечислены органы и области тела, при болезнях которых показано применение лекарств во всем их разнообразии. Сообщается, как отыскать нужные лекарства, описанные во второй, третьей и пятой книге «Канона». Вторая книга «О простых лекарствах» и пятая «О сложных лекарствах» в пятитомном «Каноне» Ибн Сины дают для будущих исследователей огромный материал по истории лекарствоведения. Эти книги заслуживают внимания фармацевтов как выдающийся и неповторимый памятник не только фармации, но и химии, ботаники, зоологии, минералогии и философии.

Ибн Сина очень интересовался химией и работал в области этой науки. Его по праву считают одним из ее основоположников. Своим учителем Ибн Сина назвал Джабир ибн Хайана. Ибн Сина изучал минералы, им разработана классификация химических веществ и минералов с точки зрения учения о качестве элементов. Он не поддерживал взглядов алхимиков на возможность перехода одного металла в другой. Огромное значение Ибн Сина придавал роли воды в химических реакциях. Воду он считал «всесозидающей, растворяющей, скрепляющей и разрушающей». Понимал Ибн Сина и роль минеральных вод. Он учил, что если минеральные воды содержат соли, золото и серебро, то они благоприятно действуют на организм человека. Лучшей водой он считал «очищенную» воду, которую можно получить из обыкновенной.

Ибн Сине были известны химические превращения в виде брожения, свертывания, возгонки и др. В связи с этим понятно, почему в «Каноне» Ибн Сины количество минеральных и лекарственных средств больше, чем у врачей Древней Греции, Рима, Индии, Египта, Междуречья, Китая. В прописях Ибн Сины мы встречаем мышьяк, серебро, ртуть в форме различных солей. Ибн Сина заложил учение о дозах, он утверждал, что разные лекарства в зависимости от организма и качества могут оказывать различное действие. Ученый рассказывает о методах изучения действия лекарств, рекомендует осуществлять его не только на животных, но и на больном человеке. Он также требует учитывать при этом климатические условия. Назначать лекарства слишком жарким летом и слишком холодной зимой он не рекомендует. В этих суждениях великого ученого просматривается важность нового взгляда на действие лекарств, на лечение болезни. Рациональный подход, опыт, практика и наблюдения берут верх над мистикой, астрологией и колдовством. В условиях средневековья Ибн Сина порывал с установившимися традициями и прокладывал путь к новому. Фармация Ибн Сины, таким образом, на много веков опередила фармацию Европы, она близка к современной фармации и фармакологии.

После Ибн Сины видной фигурой из плеяды ученых Средней Азии был уроженец предместья г. Хорезма Абу-р-Райхан Мухаммед бен Ахмед ал-Бируни (973-1048), которого по силе и разносторонности его таланта называют Леонардо да Винчи XI в. Бируни происходил из простого хорезмийского народа, его язык — местный, хорезмийский. Всеми успехами в жизни он был обязан самому себе, своей жажде научных знаний, своим большим способностям. В детстве он по своей инициативе изучил греческий язык, открывший ему потом сокровища античной науки. Затем он изучил арабский, сирийский языки и санскрит. После путешествия в Индию Бируни даже обогатил индийскую литературу переводами с древнегреческого на санскрит.

Местом работы Бируни был по большей части Кят, столица Хорезмшахов (ныне город Бируни в Каракалпакии), где была создана своего рода академия, вроде багдадского «дома мудрости». Здесь в 1010-1017 гг. совместно работали и спорили друг с другом Абу Наср Аррак, Бируни, Фараби, Ибн Мискавейх и Ибн Сина. Иногда Бируни приходилось покидать родину, но и это в конечном итоге оказывалось полезным для науки.

Двадцати двух лет от роду Бируни сконструировал огромный квадрант и рассчитал угол наклона эклиптики к экватору, определил радиус Земли и величину одного градуса по меридиану. В географических работах он писал о русах, о варягах, о народах Прибайкалья и Приангарья. Бируни утверждал, рискуя навлечь на себя гнев религиозных фанатиков, что Земля вращается вокруг Солнца, задолго до Ньютона говорил о законе земного тяготения. Ему принадлежат фундаментальные научные исследования, поражающие своей широтой и глубиной эрудиции. Таковы «Хронология», «Минералогия», «Фармакология» и «Фармакогнозия». Сын своего века, Бируни не был ни атеистом, ни, тем более, материалистом. Фундаментальный труд по астрономии, состоящий из одиннадцати книг, ученый посвятил султану Масуду и он известен в научной литературе под названием «Ма-судов Канон». В благодарность за посвящение султан велел доставить мудрецу слоновый вьюк серебряных монет, но Бируни не принял дар, сказав: «Этот груз удержит меня от научной работы, мудрые же люди знают, что серебро уходит, а наука остается».

Райхан Бируни внес заметный вклад и в развитие средневековой арабской фармации. Его «Фармакогнозия», или «Китаб ас-Сайдана фи-т-тибб» («Книга фармакогнозии в медицине») дошла до нас в единственной рукописи, обнаруженной только в 1927 г. в Брусе (Турция).

Результаты

исследования сочинения показали,

что это ценный источник по

лекарствоведению на средневековом

Востоке. В тот период фармакогнозия

рассматривалась как первая ступень

врачебного искусства, но существовала

и как самостоятельная наука, помощница

медицины.

Результаты

исследования сочинения показали,

что это ценный источник по

лекарствоведению на средневековом

Востоке. В тот период фармакогнозия

рассматривалась как первая ступень

врачебного искусства, но существовала

и как самостоятельная наука, помощница

медицины.

«Фармакогнозия, — писал Би-руни, — знание простых лекарственных средств по их родам, видам и лучшим их формам, а также составление сложных лекарств по их записанным рецептам или согласно предписанию заслуживающего доверия и правильно действующего исследования». Отсюда и задачи фармакогноста, как их понимал Бируни: собирание лекарственных средств, выбор их наилучших сортов, а также изготовление сложных лекарств по имеющимся рецептам. Разработкой же теоретических вопросов фармакогнозии и обогащением ее новыми средствами в первую очередь должны заниматься врачи. «Врачам подобает стремиться совершенствовать данное искусство, возвести его на крыльях теории и практики и передать его надежным фармакогностам, чтобы оказать им услугу, подобную услугам врачей-естествоиспытателей», — говорил Бируни. Для написания своего труда Бируни использовал около 250 первоисточников, созданных за полторы тысячи лет до него учеными Средней Азии, Ирана, Индии, Афганистана, Греции, Рима, Малой Азии. «Фармакогнозия» Бируни позволяет утверждать, что она дает наиболее полное представление о состоянии лекарствоведения и ботаники того времени. Лекарственные средства, применяемые во времена Бируни в медицинской практике, добывались как из растений, так и из животных и минералов. Но подавляющее большинство их получали из растений. Из 1116 параграфов, входящих в «Фармакогнозию», почти в 860 описываются лекарственные растения, их отдельные части и органы, а также продукты их выделений. Всего в книге упомянуто около 750 видов растений, 107 минеральных средств, 101 животный продукт. Кроме того, приводится около 30 наименований сложных лекарственных средств (териаки, некоторые виды лечебной пищи). В отличие от других трудов по фармакогнозии, в книге Бируни почти нет сведений о свойствах и действии

описываемых веществ и их применении в медицинской практике. Основное внимание в книге уделяется тому, что представляет собой средство, из какого растения или животного добывается, каковы признаки, указывающие на его чистоту и доброкачественность. Описание средств дополнено рисунками растений и животных. По-видимому, ко времени Бируни основные труды по фармакогнозии были уже снабжены такими иллюстрациями. В предисловии к «Фармакогнозии» он указывает, что в его распоряжении был список сочинения Диоскори-да, в котором к описаниям растений прилагались их изображения.

Бируни собрал и объяснил около 4500 арабских, греческих, сирийских, индийских, персидских, хорезмийских, согдийских, тюркских и других названий растений, животных, минералов и продуктов, получаемых из них, и таким образом внес неоценимый вклад в дело упорядочения лекарственной терминологии своей эпохи. Эти синонимы важны и для современного исследователя истории фармакогнозии на Востоке. Они дают возможность более точного определения многих лекарственных растений и других веществ, применявшихся в медицинской практике того времени.

Сведения о некоторых лекарствах Бируни дополнил результатами своих собственных наблюдений, которые он вел многие годы в различных странах Средней Азии, Иране, Афганистане и Индии. Особое внимание ученый уделял вопросу о замене одних лекарственных средств другими. Это имело тогда очень большое значение, ибо не везде и не всегда можно было найти нужное лекарство. В связи с этим были написаны специальные трактаты о заменителях. Во многих сборниках по фармакогнозии после лекарства приводятся его заменители. То же сделал в своей книге и Бируни. Автор, кроме того, описал, где произрастают те или иные растения, обитают животные, добывается минеральное сырье. Приведенные в книге факты показывают, что описанные в ней средства привозились из Средней Азии, Афганистана, Ирана, Месопотамии, Аравии, Африки, Индии, Цейлона, Китая, Тибета, Непала, Бирмы, Камбоджи, с Малайского архипелага, из Армении, Азербайджана, Малой Азии, с островов Средиземного моря, из Италии, Испании. На основании сведений такого рода можно было получить представление и о районах возделывания некоторых культурных растений вообще (хлебных злаков, фруктовых и других деревьев, винограда, овощей и т.д.).

«Фармакогнозия» Бируни является ценнейшим памятником средневекового восточного учения о лекарственных растениях, которые применялись в медицине и фармации. Торговые связи Киевской Руси с народами Средней Азии способствовали тому, что сведения о деятельности в области медицины и фармации Ибн Сины, Абу Райхана Бируни и других достигли впоследствии границ Русского государства.

ФАРМАЦИЯ В СТРАНАХ ЗАКАВКАЗЬЯ

Грузия. Весь период грузинской истории с IV до VII вв. следует считать временем постепенного превращения грузинского общества в феодальное. В Грузию рано проникает христианство — уже в начале IV в. в приморских городах Колхиды возникают христианские общины. Принятие христианства оказало сильное влияние на развитие науки и культуры Грузии, которая в этот период, вследствие исторически сложившихся обстоятельств, поддерживала тесную культурно-экономическую связь с Грецией и другими средиземноморскими государствами. Все новое и ценное в области философии, литературы и науки быстро воспринималось и преломлялось в соответствии с национальными особенностями грузинского народа. Параллельно научно-культурным связям Грузии с западными государствами поддерживались постоянные отношения с арабами, индусами, персами, среднеазиатскими народами. В VI в. окончательно сложилось феодальное Грузинское государство, и грузинская культура достигла значительного расцвета. Вторжение арабов в Грузию в середине VIII в. и установившееся здесь арабское владычество отрицательно повлияло на ее дальнейшее развитие.

Экономическое и социальное положение Грузии, укрепление ее внешнеполитических связей в период ослабления Арабского халифата в конце X в. явились важнейшей предпосылкой политического объединения грузинских царств и княжеств. Начался период культурного подъема, длившийся до конца XII в. Этот период характеризуется расцветом философии, естественных наук и искусств. Врачебно-философское мышление все еще находилось под сильным влиянием греческой медицины. В Тбилиси был построен специальный дом, где собирались поэты, художники, архитекторы, врачи, приезжавшие из соседних стран. Крупными научными центрами были Колхидская и Гедатская академии. Росли торговля и ремесленное производство, развивалось хозяйство страны, усложнялись социальные отношения. Церковь в Грузии в этот период утратила господствующее положение. Развивалась светская литература, на грузинский язык переводились лучшие литературные произведения Востока и Запада. В конце XII в. Шота Руставели создает свою гениальную поэму «Витязь в тигровой шкуре». В X-XI вв. в Грузии были написаны трактаты по астрономии, праву и медицине.

Древняя грузинская медицина берет свое начало из медицины шумеров. Это подтверждается памятниками материальной культуры. Некоторые медицинские термины грузинского народа совпадают с терминологией шумеров — предков грузин. С древнейших времен в Грузии занимались сбором и культивированием самых разнообразных лекарственных растений. В I в. н.э. «отец фармакогнозии» Диоскорид, путешествуя по берегам Понта Эвксинского и описывая лекарствен-

ные растения, посетил Грузию (Колхиду). Рионская низменность, которую греческие и римские писатели называли Колхидой, была густо заселена. Население занималось земледелием. Помимо хлебных растений колхи возделывали прославленный в древности колхидский лен, виноградники и сады. Для приготовления лекарств использовали дикорастущие растения, заготавливаемые как в горах, так и на побережье. Имеются сведения, что население занималось выращиванием лекарственных растений, которые являлись товаром для продажи в соседние страны.

В качестве лекарственных препаратов при лечении различных заболеваний население Грузии издавна применяло минеральные воды (боржоми, саирмэ, серные источники), известно было также грязелечение (Цхалтубо, Ахтала). В Грузии были развиты разнообразные ремесла по переработке различных руд и других материалов.

"

...

Атлас

лекарственных растений. Из

древней

иранской рукописи

В главе «Причинность бытия» Петрицонели дифференцирует иерархию сложных и простых организмов, ставя их в зависимость от наличия центров, так что «в порядковом расположении существ некоторые находятся выше и имеют много центров и являются они сильнейшими и причинами большинства явлений, а некоторые не имеют много центров и являются менее значительными и меньше производят». Петрицонели считал человека существом сложной организации; он был знаком со строением, функциями и физиологией внутренних органов человека и той взаимосвязью, которая существует в работе этих органов.

В грузинской медицине феодального периода были широко распространены так называемые карабадины — книги по естествознанию, содержащие медицинские сведения. В карабадинах (грузинских фармакопеях) были собраны сведения о лекарственных средствах, описаны способы приготовления лекарственных препаратов и лекарственных форм, их основные свойства (цвет, вкус, залах, консистенция, дозировка, способы приема, действие на организм), излагались сведения о болезнях и способах их лечения. По аналогии с армянскими и азербайджанскими, в грузинских карабадинах был обобщен опыт медицины крупнейших арабских, индийских, персидских и других ученых. Для своего времени карабадины являлись вполне научными трудами и руководствами для врачей-фармацевтов. В карабадинах кроме описания лекарств приводились сведения по анатомии и физиологии, патологии, гигиене, диететике, а также излагались этиология и терапия различных заболеваний. Грузинская летопись «Картлис-Цховре-ба» указывает, что в царствование Давида Строителя особенно больших успехов в своем развитии достигла медицина. Для лечения больных широко применялись различные лекарства растительного, животного и минерального происхождения. В больницах, организованных при монастырях, монахи хорошо владели искусством фармацевтов в приготовлении лекарств.

Грузинский врач XI в. Кананели написал оригинальный медицинский трактат «Несравненный карабадин» («Усцоро Карабадини»). Трактат Кананели состоял из трех больших частей. Первая часть состояла из 35 глав, содержала описание общих врачебных принципов: анатомии, физиологии, биологии с подробными сведениями о растительных, животных и минеральных лекарствах, их действии на организм. Имелась также обширная глава о лихорадке (малярии). Вторая часть трактата состояла из 23 глав и содержала сведения по частной патологии и терапии. Третья часть (38 глав) содержала описание кожных заболеваний, вывихов и переломов костей, лечение ожогов и обморожений. В конце этой части описывались лекарственные средства, применяемые для лечения перечисленных заболеваний и травм: Знакомство с «Усцоро Карабадини» показывает, что книга написана с большим знанием медицинской науки и практики. Материал, изложенный в трактате, довольно глубок по своему содержанию. Описания заболеваний далеки от схематизма и строгой систематизации, характерной для произведений многих арабских авторов. В этом трактате автор мало цитирует другие источники, но подробно анализирует собственные практические наблюдения. В его изложении наблюдается правильное для того времени понимание сущности болезни, ее возникновения и течения, сказывается тонкая наблюдательность, описаны оригинальные методы диагностики и лечения. В трактате приводится ряд положений, которые не потеряли своего значения и в настоящее время. Так, в главе о заразных болезнях Кананели предупреждает здоровых о недопустимости принятия пищи и воды из одной посуды с больными. Автор считает, что до выяснения характера заболевания не надо давать больному лекарств, так как преждевременное назначение лекарства может изменить картину заболевания и усложнить постановку диагноза.

Замечательным письменным медицинским памятником грузинского народа является трактат врача Ходжи Копили «Книга медицинская» («Цигни Саакимой»). В этой книге автор приводит большое количество методов лечения и лекарственных средств, встречающихся в народной медицине Грузии и до настоящего времени. Книга состоит из трех больших частей: общая часть, частная патология и терапия, лекарственные средства, в основном растительного происхождения, и способы их приготовления (в книге приводились 23 рецептурные прописи для лекарств из растений). Копили предъявлял высокие требования к врачу: врач должен хорошо и всесторонне знать медицину, быть начитанным, иметь опыт в лечении, уметь хранить тайну, быть любезным. «Врач должен быть честным, пользоваться доверием, не быть ленивым и сластолюбивым, должен быть бескорыстным. Если же врач не обладает всеми этими качествами, лучше его не приглашать к больному».

В одной из глав Ходжа Копили, как ранее и Иоанн Петрицонели, подчеркивал необходимость изучения теории, неразрывно связанной с практикой, призывал больных не доверять знахарям и псевдоврачам, которые, не имея медицинского образования и опыта, прикрывают свое невежество пустыми рассуждениями и калечат людей.

«Книга медицинская» являлась свидетельством достаточно высокого развития медицины в Грузии того времени. В ней давались ссылки на известных врачей древности, в том числе на Гиппократа, Аристотеля, Галена и других. Книга носила явные следы влияния Ибн Сины и служила удобным пособием в медицинской школе для подготовки врачей.

Карабадин XV в. Зазы Фанаскер- тели «Лечебная книга» во многом повторял сочинение Кананели, в лечебном разделе он содержал об- ширные сведения о лекарствах ра- стительного, животного и минераль- Сбор шоаов Из арабского издатя ного происхождения. трудов Диоскорида

К выдающимся памятникам древней медицины Грузии относится книга «Иадигар-Дауди» («Поминающий Давида»), написанная в XVI в. В книге освещаются вопросы философии, анатомии и физиологии, общей медицины и профилактики, гигиены и диететики, приводится описание болезней и способов их лечения.

В семи главах третьей части книги подробно описываются способы приготовления различных лекарственных форм: клизм и суппозиториев, микстур и отваров, пилюль, лепешек, порошков и кашек, мазей и масел. Трактат содержит описание бальнеологического лечения и ингаляций. Описываются способы оценки перечисленных лекарственных форм. В книге приведены некоторые профилактические и лечебные средства, сохраняющие до сих пор свое значение в грузинской народной медицине.

Превращение Грузии в относительно единое феодальное государство позволило ей играть видную роль на всем Ближнем Востоке. И только татаро-монгольское нашествие в XIII-XIV вв. положило конец расцвету Грузинского государства и привело его к значительному политическому и экономическому упадку, в том числе в области науки и культуры.

Армения. Во II-III вв. н.э. в Закавказье начался период кризиса рабовладельческих отношений. Раньше остальных закавказских государств на путь феодального развития вступила Армения. В III в. государственной религией в Армении стало христианство, а в IV в. постепенно сложилось феодальное государство.

Сильное влияние на развитие медицинских знаний Армении оказали связи армян с народами Ирана, Греции, Сирии, Арабского халифата и, позднее, Византии. Но, унаследовав ряд древневосточных и античных традиций, взаимодействуя с культурой Византии и других стран, древняя культура Армении творчески обобщала многовековый опыт народной медицины и развивалась самостоятельным путем.

Врачебное искусство в Армении существовало с древнейших времен. До нашего времени дошло большое количество повествований, указывающих на широкое применение в древности флоры Армении в лечебных целях, лекарственные растения из Армении вывозились в другие страны. Еще в I в. до н.э. в Армении существовал сад для выращивания лекарственных растений. Историк V в. Пор-нский, описывая Араратскую область, бывшую политическим и религиозным центром Древней Армении, говорит следующее: «Там находили корни различных растений, употребляемых согласно искусству и познаниям сведущих врачей в виде лекарств или быстро излечивающих пластырей, которые восстанавливали больных, подолгу одержимых болезнями».

К V в. армяне имели свою достаточно разработанную медицинскую и фармацевтическую терминологию. Изобретение в конце IV в. армянской письменности и появление литературы на армянском языке совпали со временем утверждения феодальных отношений. Медицинские произведения армянских авторов раннего средневековья носят отпечаток армянской религиозной идеологии, но в Армении медицину и фармацию отличал более светский характер. Начиная с IV в. в Армении стали открываться больничные учреждения и приюты для немощных, находящиеся в ведении духовенства, но содержащиеся за счет населения. В решении Армянского церковного собора в 365 г. было записано: «Для пресечения распространения заразных болезней соорудить: для прокаженных — лепрозории, для больных — больницы, для хромых и слепых — приюты. Для содержания этих учреждений установить на города и селения повинности и подати, назначить смотрителей и служителей». Наибольшей известностью пользовались больницы в Западной Армении, в городах Совастии и Кессарии. Кес-сарийские больницы имели госпитальные корпуса, изоляторы, приюты. Армянские ученые того времени были знакомы с произведениями лучших представителей классической греческой медицины. В промежутках между VI и VII вв. с греческого языка на армянский было переведено несколько медицинских и естественнонаучных сочинений Аристотеля, Галена, Асклепиада и др. Гален оказал наибольшее влияние на армянскую медицину и фармацию того времени. Тем не менее армянские врачи использовали лекарственные средства, добываемые и собираемые на территории своей страны. Некоторые из этих средств попадали потом в Европу благодаря греческим и римским врачам, посещавшим Армению. Сюда относятся армянская глина, содержащая гипс и селенит, использовавшаяся в лечебной практике различных народов вплоть до начала прошлого столетия. Синий камень, или армянский камень, включающий медный купорос с известью, применялся при многих заболеваниях, в частности при четырехдневной лихорадке. Добывалась и применялась использовавшаяся как наружное средство армянская бура (винный камень). Находило применение средство, под названием армянская зофа, рекомендованное армянским врачом Григорием Джульфинским против китайской болезни (сифилиса).

У римского историка Страбона есть упоминание о рудниках в Армении, где добывался так называемый сандик, или армянская краска, похожий на пурпур. Вероятно, речь шла о киновари, которая в качестве ртутного препарата применялась в средневековой медицине.

Армянские врачи широко использовали также лекарственные растения. В работе врача Езника «Опровержение еретических учений» сказано: «В растительном царстве встречается особая составная часть, сама по себе ядовитая, но в смеси с другими растениями оказывающая целебное действие против некоторых заболеваний. Если применять мандрагору без примесей, то она оказывает ядовитое действие, а в смеси с другими кореньями является снотворным средством для лиц, страдающих бессонницей. Если есть латук в жаркое время года, он действует освежающим образом и уничтожает жар в области живота; если же есть его в холодное время, то он приносит вред. Белена, известная сама по себе как смертельно действующее средство, в определенных условиях, применяется врачами для лечения застарелых желчных болезней. Род растения Tithymalis сам по себе ядовит, а в смеси с другими лекарственными средствами является средством против желчи и спасает от смерти».

При халифе Абд ал-Мелике (685-705) Арабский халифат начал систематическое завоевание Армении. Арабы с огнем и мечом прошли по стране. Они прочно укрепились в Армении и господствовали в ней более полутора столетий. В период с VIII по IX в. культурная жизнь страны была в полном упадке. Только в 914-921 гг. арабы были окончательно изгнаны из центральных областей Армении. По 1044 г. в условиях длительного мира Армения переживала экономический и культурный расцвет. В середине XI в. турки-сельджуки завоевали большую часть Армении. Из разоренной страны началась эмиграция врачей, ремесленников и мастеров, приводившая некоторых из них в Киевское государство. Во второй половине XI в. после разрушения сельджукским султаном столицы Великой Армении много армянской молодежи переселилось в славянские страны. Во Львове в это время армяне-беженцы образовали особый армянский квартал.

Армянские врачи наряду с врачами-греками и сирийцами сыграли видную роль в деле ознакомления народов Арабского халифата с древнегреческой медицинской литературой. Среди выдающихся врачей эпохи возникновения арабской медицины были армянские врачи Бахтишуа и Серапион. Георгий Бахтишуа в VIII в. стоял во главе знаменитой Джундишапурской больницы на юге Ирана и был родоначальником фамилии, давшей миру выдающихся врачей. Его потомок Абусаел в X в. был одним из учителей Ибн Сины. Среди членов фамилии Бахтишуа было много авторов переводов и оригинальных медицинских произведений, сыгравших большую роль в развитии медицины в арабских странах. Сила медицинских традиций в Армении была так велика, что ряд сирийских и арабских врачей, поселившихся там, писали свои медицинские произведения на армянском языке, причем это происходило в то время, когда арабский язык гЗыл официальным научным языком медицины.

В XI-XIII вв. развитию науки, литературы и искусств способство^ вал значительный подъем экономического благосостояния армянского народа при Багратидах, когда Армения являлась экономическим посредником и транзитным путем между Византийской империей, Арабским халифатом и всем азиатским Востоком, что способствовало накоплению в Армении материальных богатств; широкое развитие торговли, появление массы состоятельных горожан-торговцев и ремесленников, развитие богатых торговых городов, демократическая идеология также благоприятствовали развитию научных исследований. Представители нового направления в науке настаивали на перестройке ее на опытных началах. Особое развитие в этот период получили средневековые высшие школы, известные в Армении в XIII-XIVbb. академии и университеты в Ани, Ахпате, Санаине, Гладзоре, Татеве, Сезабе, Сизе. В XII-XIV вв. армянская медицина и фармация достигли большой высоты — были переведены с греческого на армянский язык и с арабского на армянский многие произведения выдающихся врачей и фармацевтов — Ибн Сины, ар-Рази, Галена. На армянскую медицину XI-XV вв. наибольшее влияние оказали Григор Магистр, Мхитар Гераци и Амирдовлат Амасиаци.

В XI в. крупный деятель светской культуры Армении Григор Магистр Пахлавуни (990-1053), хорошо знающий греческую медицину, сочинения Гиппократа, Галена, Асклепиада и других авторов, перевел на армянский язык произведение Платона «Тимей», в котором сформулированы основные медицинские идеи Платона, идеалистические взгляды которого разделял. Он преподавал в 1020-1040 гг. в Санаине в высшей духовной школе и в так называемой «Академии Магистра».

Основоположником научной медицины и фармации в Армении, виднейшим деятелем врачебного искусства средневековой Армении явился Мхитар Гераци (XII в.). В 1184 г. Мхитар Гераци написал на разговорном армянском языке свой основной труд «Утешение при лихорадках». Мхитар Гераци рассматривал человека в тесной связи с природой, подчеркивая в то же время значение влияния внешней среды на возникновение болезни, в частности лихорадки. В своих медицинских воззрениях Мхитар Гераци ближе всего стоял к Гиппократу. Их сближал метод научного медицинского мышления и рациональный характер медицинских взглядов. Мхитар требовал всестороннего обследования больного и рассматривал болезнь как явление, в основе которого лежит материальное начало, в понимании же болезненного процесса придерживался античного учения. Однако Мхитар несколько отходил от общепринятого в то время взгляда галенистов: душа в его понимании имеет материальную основу.

Для-лечения различных заболеваний Мхитар Гераци применял очень большое количество лекарственных веществ из арабских фармакопеи: всевозможные фруктовые воды из кизила, гранатов, дынь, слив, груш. Применялись они главным образом как желудочные средства. Широ

Выращивание укропа. Итальянский манускрипт XV в.

кое

распространение получили различные

растительные продукты в виде цветов,

овощей и плодов (миндаль, орехи,

свекла, инжир, сливы). Лекарственными

препаратами являлись молоко женское,

коровье, козье, ослиное, которые в форме

втираний эффективно использовались

при лечении головных болей, В армянской

фармации были известны различные масла

— маковое, кунжутное, миндальное,

подсолнечное. Из лекарственных

средств Мхитар рекомендовал применение

опия, камфары, чернильных орешков,

полыни, лакричника, бадьяна, шафрана,

мирры, ревеня, имбиря, проскурняка.

Из минеральных соединений применялись

сурьма, окись свинца, селитра, ртутные

препараты.

кое

распространение получили различные

растительные продукты в виде цветов,

овощей и плодов (миндаль, орехи,

свекла, инжир, сливы). Лекарственными

препаратами являлись молоко женское,

коровье, козье, ослиное, которые в форме

втираний эффективно использовались

при лечении головных болей, В армянской

фармации были известны различные масла

— маковое, кунжутное, миндальное,

подсолнечное. Из лекарственных

средств Мхитар рекомендовал применение

опия, камфары, чернильных орешков,

полыни, лакричника, бадьяна, шафрана,

мирры, ревеня, имбиря, проскурняка.

Из минеральных соединений применялись

сурьма, окись свинца, селитра, ртутные

препараты.

Развитию медицинских и фармацевтических знаний в Армении способствовало наличие в городе Сисе (Киликийская Армения) медицинской школы. Прогрессивные ученые Армении понимали превосходство научного опыта над схоластическими и идеалистическими концепциями, господствовавшими в средневековой науке. Армянский ученый Саркаваг в XII в. писал: «Без опыта воззрение не может быть убедительным, так как только опыт достоверен и не внушает сомнений».

Во второй половине XV в. в Армении большой известностью пользовался врач Амирдовлат Амасиаци (умер в 1436 г.). В молодости он был странствующим врачом, а позже явился автором трех капитальных медицинских трудов, полностью дошедших до нас. Первая книга («Польза медицины») посвящена чисто медицинским вопросам и представляет интерес в основном для лечащих врачей. Вторая («Ненужное для неучей») является своего рода энциклопедическим словарем, в котором подробно описаны свыше 3750 различных лекарственных препаратов. В третьем сочинении («Лекарствоведение», или «Ахрабадин» (1481)) Амирдовлат дал указания для собирателей лекарственных растений и продавцов ароматических веществ о том, в какое время года производить сборы растений, их листьев, цветов, корней и других частей, в каком помещении и в каких сосудах следует хранить от порчи. В этой книге Амирдовлат описал разнообразные средства для наружного и внутреннего применения, очищения воздуха, предохранения продуктов от порчи. Особое внимание автор уделял сильнодействующим лекарствам и указал для них максимальные суточные дозы. В качестве обезболивающего средства при хирургических операциях Амирдовлат применял растения (мандрагора, белена, опий). Ему были известны глистогонные препараты, в частности он использовал кору корня гранатового дерева. В работе Амирдовлата приводится классификация веществ, указывается сущность их действия на организм человека, описываются их вкус, запах, цвет, излагаются способы их приготовления и рекомендации для хранения. К этому труду Амирдовлат приложил составленный им словарь лекарственных соединений на армянском, греческом, латинском, арабском и иранском языках. В предисловии Амирдовлат указал, что *Ах-раба-дин» он перевел с арабского оригинала, автором которого является известный в свое время Муса бен-Мимун (XII — начало XIII в.). Однако он не просто перевел эту книгу, а творчески переработал ее, используя опыт древней армянской медицины.

В 1614 г. Степаном (псевдоним) была написана работа под названием «Химия». Автор, излагая свои алхимические воззрения, считал, что основой всего в природе являются золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, ртуть. Все эти металлы в виде соединений обладали лечебными свойствами и вошли во все ахрабадины (карабадины), занимая в них почетное место, иногда вполне заслуженно (например ртутные и мышьяковистые препараты). Вплоть до XVIII в. в Армении не было аптек и все лекарственные средства, включая сильнодействующие яды, продавались в москательных лавках. Что же касается лечащих врачей и знахарей, то они в основном сами добывали сырье, из которого собственноручно изготовляли лекарственные препараты и лекарственные формы.

С XIV в. Армения превратилась в арену нескончаемой борьбы между покоренным населением и завоевателями. На протяжении 16 лет (с 1386 по 1402 г.) орды Тимура предавали Армению огню и мечу. Страна переживала жесточайшую разруху. Население покидало родину и переселялось на Русь, в Западную Европу. В таком положении Армения находилась более 165 лет. В период татарского ига обезлюдели целые области Армении. С потерей Арменией государственной и политической самостоятельности в конце XIV в. в области медицины и культурной жизни наступил период застоя и упадка.

Азербайджан. В III-V вв. н.э. в Азербайджане складывается феодальный строй. Повсеместно развиваются ремесла: гончарное, ткацкое, камнерезное, ювелирное и др. Растет торговля, ширятся торговые связи внутри страны. В этот период Азербайджан входит в состав Сасанидской державы в качестве одной из богатейших ее провинций. В середине VII в. Азербайджан был завоеван армиями Арабского халифата и только в конце IX-X вв., как и все остальные страны Закавказья, постепенно освобождается от власти халифов и переживает время экономического расцвета. Рост и развитие экономики способствовали расцвету и обогащению городов, где концентрировались ремесленное производство и торговля. Среди них: Дербент, Куба, Нахичевань, Теб-риз, Гянджа, Шемаха, Шеки. Здесь можно было встретить купцов из различных стран света: хазар, иранцев, индусов, египтян, русских. Города Азербайджана были хорошо благоустроены —мощеные улицы с проточной водой каналов, бани, караван-сараи, ухоженные площади и рынки. Социально-экономический подъем страны способствовал развитию культуры и науки: поэзии, литературы, философии, математики, химии и медицины.

В X-XI вв. Азербайджан подвергся нашествию турок-сельджуков, которое принесло неисчислимые бедствия. Тем не менее азербайджанский народ, ведя ожесточенную борьбу с захватчиками за независимость, продолжал неуклонно развивать свою самобытную науку и культуру. Имена таких ученых-мыслителей, как Абуль Ула Гяндже-ви, Фалеки Ширвани, шейх Ильяс ибн Юсуф Низами Гянджеви, Гат-ран Тебризи, Имадэддин Насими и других, вошли в сокровищницу мировой культуры.

Первой работой, отражающей состояние медицины в Азербайджане в X в. стал труд Исы ал-Ригги Тифлиси «Тибб» («Медицина»). Иса ал-Ригги являлся представителем эмпирического направления. Для него опыт как «всемогущий фактор» решает все, теоретические суждения —• абстракции, «опыт — созидание, умозрение — разрушение». Иса ал-Ригги выступал против теории о существовании души. По его мнению, организм есть целое живое существо, где нарушение деятельности одной части влечет за собой нарушение деятельности всего организма. Отсюда и определение здоровья и болезни.

В качестве лечебных средств Иса ал-Ригги рекомендовал различные пищевые продукты, растительные и минеральные вещества. Например, при заболевании печени и почек он лечил исключительно сладкими веществами: медом, виноградом, шелковичными ягодами, сладким гранатом. Желудочно-кишечные заболевания, требующие очищения желудка, — диетой. Он также применял кислое молоко, серу, виноградный лист (при кожных заболеваниях), вареную алычу при болезнях горла и опий, «когда натура неспокойна».

Развитие медицины в Азербайджане в XI в. связано с арабской культурой и такими именами, как Ибн Сина, Омар Осман оглы и др. Способы лечения Омара Осман оглы {XI в.) находились в полном соответствии с его взглядами на происхождение болезни. Он считал, что если имеется расстройство организма от недоброкачественной пищи или переедания, то надо очистить желудок и вызвать рвоту. Предпочтение при этом он отдавал кислому молоку, которое применял и при лихорадке. Сердечные болезни он лечил медом, шербетом, сладким вином, фруктовыми соками. При болезнях почек применял отварную тыкву и морковь с медом и виноградным соком. Омар Осман оглы использовал также метод органотерапии: геморрой он лечил кровью ежа, назначая ее внутрь. При болезнях суставов он назначал толченые кости животных, при легочных заболеваниях — отвар мозгов животных, яичный желток и траву «емлик», собираемую рано утром. Лихорадочные состояния он лечил айраном (разбавленное водой кислое молоко) с небольшим количеством чеснока.

социологии Низами занимал утопические позиции, мечтая об идеальном обществе, созданном на основе моральных реформ.

Во взглядах на медицину Низа- ми придерживался гуморальной тео- рии и проповедовал учение о соеди- нении в организме четырех жидко- стей: мокроты, крови, черной и жел- той желчи. Болезнь есть нарушение равновесия между составными час- тями организма и жидкостями (сли- зью). Низами пропагандировал гиги- Уборка шпината. енические правила, высмеивал алхи-

Итальянский манускрипт XV в. миков. «О каких бы ты дарах ни слыхал от алхимиков, смотри, не прими уловку за правду», — говорил он. Среди лекарств, упоминаемых в произведениях Низами, можно найти камфару, имбирь, шафран, уксус, амбру, паутину (кровоостанавливающее средство), ртуть, сандал, алоэ, иву, чеснок, ячмень, горох, мед, айран. Ему было известно действие всех применяемых в то время лекарственных препаратов растительного и минерального мира.

В качестве лечебного фактора Низами рекомендовал напевы и музыку, ибо они играют отвлекающую роль. Лекарственные средства Низами делил на очищающие, запирающие, послабляющие, укрепляющие, мочегонные, потогонные, рвотные, болеутоляющие, веселящие. Низами глубоко знал медицинскую литературу и внес в нее ряд ценных мыслей, которые послужили истоком дальнейшего развития этой науки в Азербайджане. Низами Гянджеви обобщил имеющиеся материалы по диагностике, симптоматологии, лекарствоведению и принципам лечения. Он создал каталог лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения, имеющих очищающее, послабляющее, рвотное, болеутоляющее, возбуждающее и другие свойства. Наибольший удельный вес в каталоге Низами занимают лекарственные растения с указанием их применения при тех или иных заболеваниях. Среди этих средств— виноград, инжир, отвар фасоли, лук, каштан, миндаль, фиалка, дикий орех, семена петрушки, белый горох, арбуз, огурец, цветы мака, перцовое дерево, мята, абрикос, укроп, полевой тмин, цветы граната, листья ивы, жасмин и многие другие.

Из продуктов животного происхождения в каталог вошли: овечья шкура, утиное сало, моча собаки, лошади, верблюда, яйцо куриное, воробьиное и куропатки, мозг верблюда, молоко лошадиное, козье, овечье, коровье, ослиное, верблюжье, женское, мясо многих животных, высушенных ящериц и скорпионов. Из неорганических препаратов упоминается ртуть и мышьяк (зырных). В каталоге представлены прописи, в которых могут назначаться вошедшие в сборник лекарственные средства в форме лепешек, пилюль, порошков, микстур, лекарственных кашек, электуарий, варений, мазей, растираний, пластырей, отваров, сиропов, сгущенных соков. Некоторые прописи очень сложные, например ♦веселящее рубиновое лекарство», куда входили жемчуг, коралл красный, рубин, золото, яшма, янтарь, мел, черный сандал, роза, индийская ткань, воловий язык, камфара, мускус, молоко мула, яблочное вино и многое другое, всего 40 ингредиентов. Все это необходимо было растолочь, смешать, сварить вместе и хранить в фарфоровой посуде. Потом в течение 40 дней посуду со смесью зарыть в ячменную кучу. Из полученного таким образом сиропа принимать один золотник.

Заслушивают внимания работы Рамазана ибн Шейх Али Ленкорани (конец XIII в.). В одной из них, а именно «Фаррук-намэ Джамал и» (1409 г.), автор говорит о лечебном действии органических и неорганических препаратов, указывает на целебные свойства молока, мозгов, желудка. Ему принадлежит заслуга открытия азербайджанской лечебной грязи и установления целебных свойств азербайджанской глины — гиальби. В работе Мансура ибн Мухаммеда ибн Юсифа ибн Ильяса (конец XI в.) под названием «Тибб» («Медицина», 1436) имеется специальная глава «Правила изготовления лекарств». В методике лечения болезней Мансур придерживался того правила, что организм надо лечить общеукрепляющими средствами, непосредственно воздействующими на тот или иной больной орган. В комментариях Мансур указывает на профессиональные заболевания кочевников, красильщиков, медников, ткачей и впервые рекомендует гигиенические правила для представителей указанных профессий. Он настаивает на использовании кожаных перчаток и деревянных мешалок красильщиками, внедрении кожаных наперстков для кожевников, постоянном применении айрана при работе с известью. В технологию изготовления лекарств Мансур не внес ничего нового, за исключением некоторых замечаний о бесполезности приготовления взаимонейтрализующих средств и вредности несовместимых сочетаний, уксус—молоко, кислота—щелочи и др.

Для истории фармации представляет интерес Мухаммед Бергюша-ди и его книга «Тибби небиви», в которой описывается большой ассортимент органических и минеральных лекарственных средств. Например, он предлагал применять при различных заболеваниях скорлупу яиц, яичный белок, виноградный сок, кислое молоко. При болезнях зубов он применял гранатовый сок, чеснок, персики, цветы некоторых растений. Мухаммед Бергюшади в своей книге систематизировал существовавшие до него медицинские и фармацевтические знания народной медицины Азербайджана.

Мухаммед Юсиф Ширвани (1704-1813) в своем труде «Тибби-намэ» как бы подводит итог всем существующим воззрениям на лекарствоведение в Азербайджане того времени. Им составлен «Словарь восточных лекарств» на азербайджанском языке, написаны «Нормы проведения лечения в трудах известных ученых, сведения о лечебных свойствах различных лекарств». В своей врачебной практике он применял виноградный уксус, сок мелкого ореха, горчицу, белый мел, смолы, чеснок,,листья тутового дерева, черный перец, корень ежевики, горох, имбирь, сумах, кору гранатника, эстрагон, розовую воду, гвоздику и другие вещества, из лекарственных форм — настои, отвары, мази, пасты, пилюли, пластыри.

В конце XVIII в. появляется труд Гаджи Сулеймана ибн Сулейма-на Эривани «Феванд ул-Хикмет». Здесь лекарственные препараты приводятся на различных языках — азербайджанском, арабском, фарси,

греческом. Автор указывает меры весов, применяемых при приготовлении лекарств:

1 ритл равен 90 мискал, или 360 г;

1 мен равен 180 мискал или 720 г;

1 мискал равен 4 г (у Ибн Сины в «Каноне» мискал равен 4,25 грамма).

Кроме растительных, животных и минеральных продуктов народная медицина Азербайджана применяла водное и грязевое лечение, массаж, лечение нефтью, солнцем.

По силе воздействия Эривани подразделял лекарственные препараты на степени: к первой степени он относил вещества, которые в определенных количествах у человека с умеренным темпераментом не вызывали изменений. Ко второй степени относились вещества в таких количествах, когда это действие становилось заметным. Вещества третьей ступени оказывали «вредное», но не угрожающее действие. Последнее действие было присуще и веществам четвертой степени.

Определение свойств лекарственных препаратов азербайджанские фармацевты проводили в опыте и в сравнении. По их мнению, опыты необходимо было проводить над молодыми и здоровыми людьми с умеренным темпераментом. При этом учитывалось время года и дня. Рекомендовалось опыты повторять в разные времена года. Необходимо было, чтобы лекарство назначалось в оптимальных количествах, т.е. чтобы его было достаточно для лечения. Изучение необходимо было начинать с малых и постепенно переходить к более значительным дозам.

Суждения о результатах опыта можно было иметь и в опытах с животными. При этом надо было учитывать, что одно и то же вещество на животных разных видов может оказывать различное действие, а также помнить, что препараты из растений, которые поедали животные, являлись для них естественными продуктами, в то же время для человека они могли быть сильнодействующими ядами.

При определении качества того или иного лекарственного препарата растительного происхождения следовало учитывать местность, где данное растение собрано, время сбора, состояние растения (свежее, высушенное). Лекарственные средства растительного и животного происхождения должны были храниться определенное время, но в течение хранения их свойства терялись. В связи с этим всегда следовало указывать время сбора растения и знать продолжительность хранения растительного сырья.

В руководствах азербайджанских ученых по лекарствоведению имелись также подробные сведения о технике обработки лекарственных препаратов (сушка, измельчение, смешение и другие операции), а также технология известных в те времена препаратов и лекарственных форм.

5. История фармации