- •Психолого-педагогическая практика на 111 курсе

- •Цели и задачи практики

- •Задания исследователю

- •Ориентировочная схема составления психолого-педагогической характеристики познавательной сферы школьника

- •Программа психолого-педагогической практики

- •Цели и задачи

- •Задания исследователю

- •Ориентировочная схема составления психолого-педагогической характеристики школьника

- •Программа психолого'Педагогической практики Цели и задачи

- •Задания по психологии

- •Психолого-педагогический анализ урока

- •Ориентировочиая схема составления психолого-педагогической характеристики классного коллектива

- •Общая характеристика организации учебной деятельности

- •Приложение I. Возрастное развитие школьников /./. Учебная деятельность младшего ипеольника

- •1.2. Возрастные особенности подростка

- •1.3. Возрастные особенности формирования личности старшеклассников

- •II. Методы психологического исследования школьников 2.1. Диагностика познавательной сферы учащихся

- •Методика заучивания 10 слов (а.Р. Лурня)

- •Исследование особенностей распределения внимания методом корректурной пробы (методика Бурдона)

- •Методика «Простые аналогии»

- •1.4. Методика для изучения детской креативности,

- •2.2. Методы психологического исследования личности школьников Диагностика типа темперамента с помощью опросника Айзенка (подростковый вариант)

- •Опросник Айзенка

- •Нейротизм

- •Методика «Три желания»

- •Определение уровня школьной мотивации подростков

- •Методика для оценки самочувствия, активности и настроения (сан)

- •Методика исследования отношения к здоровью

- •Методика для изучения изобразительной деятельности, воображения и самооценки на материале рисования по замыслу

- •Анкета интересов

- •Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи

- •2 .3. Методы психолого-педагогической характеристики малой учебной группы Психолого-педагогическая диагностика малой учебной группы

- •Методика диагностики психологического климата классного коллектива (в.С. Ивашкин, в.В. Онуфриева)

- •Изучение психологического климата в учебной группе

- •Социометрическая методика для исследования классного коллектива

- •Список литературы

II. Методы психологического исследования школьников 2.1. Диагностика познавательной сферы учащихся

Методика исследования логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слои

Ход выполнения задания.

Для исследования должны быть подготовлены два ряда слов, в первом ряду между словами существуют смысловые связи, во втором ряду они отсутствуют (пример см. в материале к данной методике). Испытуемому дают установку на запоминание и зачитывают 10-15 пар слов первого ряда (интервал между парой - пять секунд). После десятисе-кундного перерыва читаются левые слова ряда с интервалом 10-15 секунд, а ученик записывает запомнившиеся слова п1эавой половины ряда. Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.

Обработка результатов.

По каждому опыту необходимо подсчитать количество правильно воспроизведенных слов и количество ошибочных всюпроизведений. Результаты заносятся в таблицу.

Объем смысловой памятгг |

Объем механической памяти |

||||

Количество слов первого р»да (а) |

Коли1ество запомнившихся слов (б) |

Коэффициент смысловой памяти С1=б1/а1 |

Количество слов второго ряда (а2) |

Количество запомнившихся слов (62) |

Коэффициент механической памяти С2=б2/а2 |

|

|

|

|

|

|

Сопоставление коэффициентов смысловой и механической памяти позволит определить ведущий тип памяти у данного испытуемого, выяснить, насколько память, опирающаяся на использование системы смысловых связ(;й, может расширить объем запоминаемого материала.

Первый ряд

КУРИЦА -ЛИЦО

КУКЛА - ИГРАТЬ

ГРУША - КОМПОТ

КОРОВА - МОЛОКО

ПАРОВОЗ - ЕХАТЬ

ЛЕД - КОНЬКИ

СНЕГ - ЗИМА

БАБОЧКА - МУХА

НОЖНИЦЫ - РЕЗАТЬ

ЛАМПА - ВЕЧЕР

КНИГА - ЧИТАТЬ

УЧЕНИК - ШКОЛА

РУЧКА - ПИСАТЬ

ЩЕТКА' - ЗУБЫ

ЛОШАДЬ - САНИ

Второй ряд

СПИЧКИ - КРОВАТЬ

СИНИЦА - СЕСТРА

ШЛЯПА - ПЧЕЛА

ЛЕЙКА - ТРАМВАЙ

МУХОМОР-ДИВАН

ДЕРЕВО-ОВЦА

БУСЫ - ЗЕМЛЯ

ГРАФИК - ТУМАН

ЖУК - КРЕСЛО

РЫБА - ПОЖАР БОТИНКИ - САМОВАР КОМПАС - КЛЕЙ НЕБО - РАК ГРЕБЕНКА - ВЕТЕР ПИЛА-ЖУРНАЛ

Методика заучивания 10 слов (а.Р. Лурня)

Анализируется состояние памяти (непосредственного запоминания), утомляемости, активности внимания. Ход выполнения задания.

Экспериментатор использует заранее подобранные слова, не имеющие между собой связи, и фиксирует их последующее называние испытуемым с помощью знаков «+» и «—» в бланке, где отведено несколько строк под номерами (№ 1 - № 5) для результатов соответственно первого, второго и т. д. воспроизведения (см. материал к методике).

СЛ. Рубинштейн предлагает давать инструкцию ребенку в несколько этапов. Первый этап: «Сейчас я прочту 10 слое. Слушать надо внимательно. Когда кончу читать, сразу же повтори столько слов, сколько запомнишь. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?» Экспериментатор медленно и четко читает слова, после чего испытуемый сразу же должен их назвать.

Второй этап: «Сейчас я снова прочту те же самые схова, и ты опять должен повторить их - и те, которые уже назвал, и те, которые в первый раз пропустил, - все вместе, в любом порядке».

Перед следующими 3-5 прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». При комплексном обследовании школьника последующий час желательно заполнить другими методиками, а затем повторить воспроизведение, но уже без прочтения слов эксперимеь[татором.

По полученному протоколу составляется «1фивая запоминания» (см. материал к методике). По ней анализируют особенности запоминания. Так, у здоровых детей с каждьпм воспроизведением рагтет число правильно названных слов; умственно отсталые дети восп{)оизводят меньшее число, могут демонстрировать застревание на «лишних» словах.

Если ребенок сразу воспроизвел 8-9 слов, а потом с; каждым разом все меньше и меньше (кривая не возрастает, а снижается на графике), то это отражает повышенную утомляемость. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности.

Материал к методике «Заучивание 10 слов» Образец протокола

№ вос-произ-веде-ния |

Лес |

Хлеб |

Окно |

Стул |

Вода |

Брат |

Конь |

Гриб |

Игла |

Мед |

1 |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

- |

- |

2 |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

- |

— |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

5 |

+ |

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Спустя |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

час |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

стрее разными способами зачеркивать, например, две буквы, а одну -обводить кружком. Для того, чтобы учитывать динамику продуктивности работы за каждую минуту, экспериментатор по истечении минуты говорит слово «черта». Испытуемый должен отметит!, вертикальной чертой на строчке таблицы то место, которому соотвегствует момент произнесения экспериментатором слова «черта» и продолжать работу дальще. Во второй серии опыта испытуемый выполняет ту же работу на новых бланках, зачеркивая и обводя другие элементы. Обработка результатов.

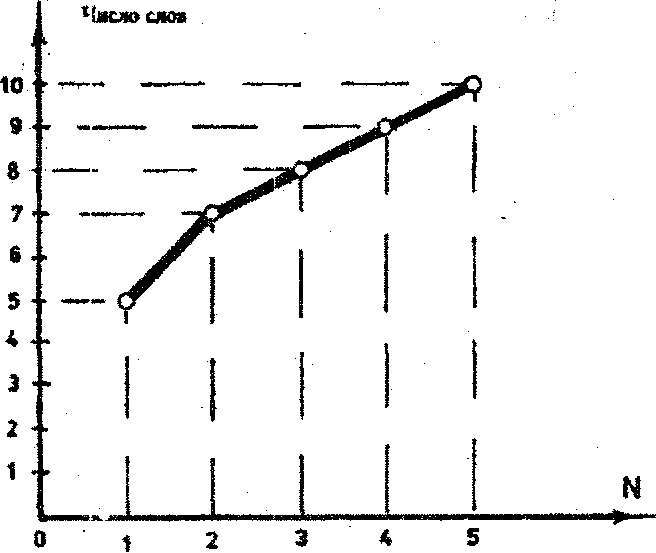

В каждой серии нужно определить продуктивность работы по минутам и в целом за серию, т. егподсчитать количество просмотренных букв, количество зачеркнутых букв и количество ошибок. Ошибкой считается пропуск тех букв,'которые должны быть зачеркнуты, а также неправильное зачеркивание. На основании полученных количественных данных можно построить фафики динамики продуктивности работы по минутам для каждой серии (рис. 1).

Сопоставление количества ошибок в каждой серии с количеством просмотренных элементов позволяет судить об уровне распределения внимания у испытуемого. Кроме того, позволяет сделать заключение о характере динамики работы испытуемого в каждой серии опыта, определить, наблюдалось ли упражнение или утомление испытуемого при выполнении задания.

Копичестао просмотренных бум/кояичеспо оикмбок