- •Степин б. Д

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 1

- •1.1. Стекло

- •1.2. Керамика, керметы, графит и асбест

- •1.3. Полимерные материалы

- •1.4. Металлы

- •1.5. Материалы для фильтрования

- •1.6. Резина и каучуки (пробки и шланги)

- •1.7. Смазки, замазки и уплотняющие средства

- •1.8. Вода

- •1.9. Ртуть

- •1.10. Монтажные приспособления, крепежные изделия и амортизаторы

- •Глава 2

- •2.1. Химические стаканы, колбы и реторты

- •2.2. Колокола, колпаки, склянки и пробирки

- •2.3. Промывалки, эксикаторы и сосуды Дьюара

- •2.4. Краны, зажимы, клапаны, затворы каплеуловители

- •2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

- •2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

- •2.7. Холодильники

- •2.8. Ступки, чашки, тигли, лодочки и шпатели

- •2.9. Очистка и сушка химической посуды

- •Глава 3

- •3.1. Технохимические весы

- •3.2. Аналитические весы

- •3.3. Гидростатические весы

- •3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы

- •3.5. Специальные весы

- •3.6. Весовая комната

- •Глава 4

- •4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда

- •4.2. Мерные колбы и пикнометры

- •4.3. Пипетки

- •4.4. Бюретки

- •4.6. Определение плотности жидких и твердых веществ

- •Глава 5

- •5.1. Ртутные термометры

- •5.2. Газовые тензиметрические термометры

- •5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры

- •5.4. Термометры сопротивления

- •5.5. Термисторы

- •5.6. Термопары

- •5.7. Пирометры

- •5.8. Конусы Зегера (керамические пироскопы)

- •5.9. Регулирование температуры

- •5.10. Термостаты

- •5.11. Криостаты

- •Глава 6

- •6.4. Инфракрасные излучатели

- •6.6 Электропечи

- •6.7. Индукционные печи

- •6.8. Высокочастотные диэлектрические нагреватели

- •6.9. Газовые печи

- •6.10. Сушильные шкафы

- •6.11. Средства и приборы для охлаждения

- •6.12. Теплоизоляция

- •Глава 7

- •7.1. Измельчение

- •7.2. Высушивание и прокаливание порошков

- •7.3. Просеивание сухих порошков

- •7.4. Смешивание порошков

- •7.5. Хранение

- •7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

- •7.8. Определение температуры плавления

- •7.9. Измерение степени влажности

- •Глава 8

- •8.2. Перекачивание жидкости

- •8.3. Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей

- •8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция)

- •8.5. Молекулярная перегонка

- •8.6. Элементарная техника жидкостной экстракции

- •8.7. Определение температур кипения жидкостей

- •8.8. Капиллярные вискозиметры

- •8.9. Хранение жидкостей

- •Глава 9

- •9.1. Растворение.

- •9.2. Перемешивание

- •9.3. Выпаривание и концентрирование растворов

- •9.5. Промывание осадков

- •9.6. Кристаллизация веществ из растворов

- •9.7. Кристаллизация вещества из расплава

- •9.8. Выращивание монокристаллов

- •9.9. Экстракция примесей из смеси твердых фаз

- •9.10. Определение молярной массы вещества-неэлектролита

- •Глава10. Эксперименты с газами

- •10.1. Приборы для получения газов

- •10.2. Приборы для реакций газов с твердыми веществами

- •10.3. Очистка и осушка газов

- •10.4. Измерение давления газа

- •2 • 104 Па (150 торр).

- •10.5. Измерение давления пара вещества

- •10.6. Регулирование давления

- •10.7. Измерение расхода газа

- •10.8. Получение вакуума и избыточного давления

- •10.9. Ловушки для конденсации газов

- •10.10. Хранение газов

- •10.11. Измерение плотности и объема газов

- •10.12. Определение влажности газов

- •Глава 11. Электрохимические исследования и синтезы

- •11.2. Химические источники тока и электроды

- •11.3. Измерения водородного показателя

- •11.4. Электролиз

- •11.5. Электрический разряд в газах

- •11.6. Электродиализ

- •Глава 12

- •12.2. Автоклавы

- •12.3. Компрессоры

- •Глава 13

- •13.1. Микрососуды, микропипетки и пластинки

- •13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы

- •13.3. Нагревание

- •13.4. Перемешивание и измельчение

- •13.5. Растворение, выпаривание и высушивание

- •13.6. Фильтрование

- •13.7. Перегонка и возгонка

- •13.8. Экстракция

- •13.9. Определение температур плавления и кипения

- •13.10. Определение плотности

- •Глава 14

- •14.1. Источники света

- •14.2. Жидкостные, стеклянные и интерференционные светофильтры

- •14.3. Фотохимические реакторы

7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

Возгонкой, или сублимацией, называют процесс перехода твердой фазы в парообразное состояние без плавления, а десублимацией - процесс кристаллизации твердой фазы из пара, минуя жидкое состояние.

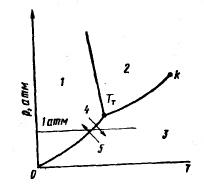

Возгонка вещества в обычных условиях происходит только тогда, когда давление, отвечающее тройной точке вещества Тτ (рис. 137) выше атмосферного. Равновесие твердая фаза - пар отражают точки кривой 0 - Тτ ,стрелка 4 указывает на процесс сублимации, а стрелка 5 - на процесс десублимации. Выше точки Тτ идет кривая испарения жидкости, заканчивающаяся критической точкой К.

Возгонку применяют для дополнительной очистки небольших количеств вещества от малолетучих примесей или малолетучего вещества от легколетучих примесей. Важным преимуществом возгонки по сравнению с кристаллизацией того же вещества из раствора (см. разд. 9.6) является исключение из процесса очистки растворителя, который часто должен быть очень чистым.

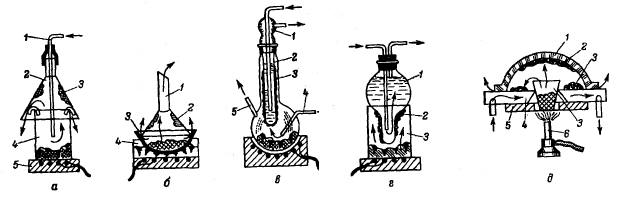

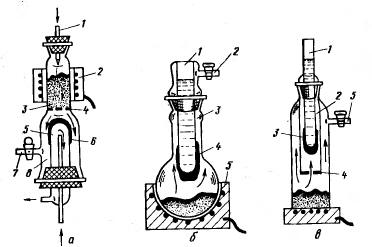

Простейший сублиматор состоит из химического стакана 4 (рис. 138, а) с возгоняемым веществом и десублимационной воронки 2, через которую пропущена стеклянная трубка Г, закрепленная на конце трубки воронки обрезком резинового шланга.

Рис. 137. р- Т -Диаграмма состояния вещества: 1 - твердое; 2 - жидкое; 3 – газообразное

Рис. 138. Простейшие сублиматоры

Стакан нагревают на электрической плитке 5. Для увеличения скорости возгонки через трубку 1 подают из газометра (см. рис. 271) слабый поток необходимого газа или воздуха из любого микрокомпрессора. Газ (воздух) предварительно пропускают для удаления аэрозоля через фильтр Петрянова (см.разд. 1.5) Если для сублимации необходима инертная атмосфера, то над возгоняемым веществом пропускают слабый поток азота баллона (см. разд. 10.10), очищая его также при помощи тканевых фильтров.

Пар возгоняемого вещества, увлеченный потоком газа, омывает внутреннюю поверхность воронки, образуя на ней кристаллы десублимата 3. Скорость потока газа следует регулировать. 0рй большом потоке возрастает унос мелкодисперсной твердой фазы с поверхности нагреваемого вещества и десублимата.

Таким же простым сублиматором является фарфоровая чашка 3 с возгоняемым веществом (рис. 138, б), накрытая воронкой 1 и нагреваемая на песочной бане 4. Для улучшения десублимации возгоняемого вещества 2 на внешнюю поверхность воронок накладывают влажную ткань или влажную фильтровальную бумагу (на рисунках они не показаны). Используют также воронки с охлаждающей рубашкой.

Рекомендуемые в ряде руководств сублиматоры, состоящие из колбы 2 (рис. 138, в) и пальчикового холодильника 1, на котором образуются кристаллы 3 десублимата, не имеют особых преимуществ перед рассмотренными выше сублиматорами с воронками. Трубки 4 и 5 служат для создания потока газа.

Пальчиковый пришлифованный холодильник часто трудно удалить из горла колбы из-за заедания шлифа продуктами возгонки. Поэтому лучше конец горла колбы не шлифовать, а оставить на нем небольшие канавки для выхода газа. Кроме того, при извлечении холодильника с достаточно толстым слоем десублимата 3 происходит потеря последнего из-за обдирания его внутренними стенками выходного отверстия колбы. Чтобы избежать такой потери десублимата, применяют более простой прибор, состоящий из колбы-холодильника 1 (рис. 138, г) с проточной водой и химического стакана 3 с возгоняемым веществом. Десублимат 2 образуется на отростке колбы.

Оригинальный сублиматор типа диск - чашка (рис. 138, д) состоит из полого кварцевого диска 4 с проточной водой, закрытого сверху фарфоровой чашкой 1. В центре круглого отверстия диска, лежащего на керамической пластине 5, помещают тигель 3 с возгоняемым веществом, нагреваемым газовой горелкой 6. В таком сублиматоре возгон 2 образуется не только нафарфоровой чашке, но и вокруг тигля на поверхности диска и может быть легко собран.

Во всех рассмотренных выше типах сублиматоров возможен местный перегрев твердой фазы, вызывающий растрескивание кристаллов с появлением аэрозоля вещества, уносимого с паром. Для устранения этого явления применяют сублиматоры с постойной температурой нагрева вещества при помощи пара кипяти жидкости. Жидкость выбирают такую, чтобы ее температу ра кипения (см. табл. 16) была бы всего на 10 - 30 °С выше температуры возгонки вещества.

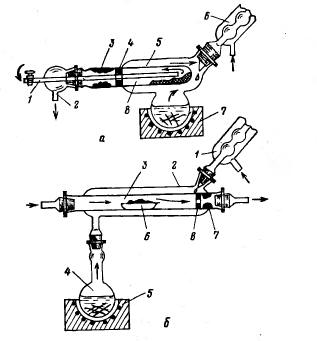

Рис. 139. Паровые сублиматоры:

б: 1 - обратный холодильник; 2- кожух; 3 - трубка; 4- колба;

5- колбонагреватель; 6-лодочка; 7 - возгон; 8 – диафрагма

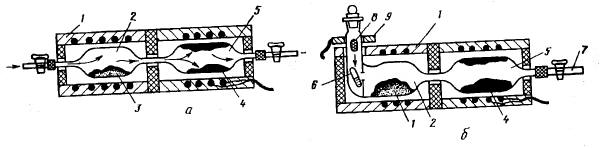

В сублиматорах типа а (рис. 139) порошок загружают в трубку 8 после удаления головки с краном, холодильника 6 и колбо-нагревателя 7. Затем заливают необходимую жидкость в сосуд 5. вставляют холодильник и головку с трубками 1 и 2, стараясь не задеть газоподводной трубкой 1 слой порошка, и размещают сосуд 5 в колбонагревателе 7. Как только закипит жидкость, начинают пропускать воздух или инертный газ через трубку 1 регулируя скорость газа краном. Возгон 3 оседает в холодной части трубки 8. Диафрагма 4 служит для обеспечения равномерной толщины слоя десублимата на холодной части поверхности трубки 8 и повышения степени десублимации.

Недостаток рассмотренного сублиматора - трудность удаления возгона 3 без частичного его загрязнения исходным порошком и необходимость извлечения его следов с мест десублимации. Кроме того, загрузке порошка в трубку 8 мешает диафрагма 4.

Прибор со сквозной трубкой 3 (рис. 139, б) удобен тем, что он легко разбирается на части и лишен дефектов предыдущего сублиматора.

Количество получаемого десублимата растет с приближением охлаждающей поверхности к поверхности возгоняемого вещества, а увеличению скорости возгонки способствует применение вакуума со слабым потоком воздуха или другого газа.

Вакуум-сублиматор с пальчиковым холодильником 1 (рис. 140, а) состоит из сосуда 2 с лодочкой 4. Нагревание сосуда 2 осуществляют в трубчатой печи 5.

Рис. 140. Вакуумные сублиматоры с пальчиковым холодильником (а), с вставной трубкой (б) и пистолет Кемпфа (в):

в: 1 - пальчиковый холодильник; 2 - сосуд; 3 - возгон; 4 - лодочка; 5 - трубчатая печь; б- вакуумный кран

Вакуум-сублиматор с воздушным охлаждением (рис. 140, б) имеет широкую пробирку 1 со стеклянной трубкой 2, вмещающей лодочку 4 овального типа, плотно входящую в трубку 2 задней своей частью. Поэтому десублимат 3 собирается преимущественно в передней части трубки. После окончания возчики лодочку извлекают из правого конца 5 трубки 2, не затрагивая возгон 3. Такой сублиматор позволяет очень быстро удалить возгон без загрязнения его исходным веществом.

Удобным в применении является пистолет-сублиматор Кемфа (рис. 140, в), пригодный и для дробной возгонки вещества. Реторту 1 пистолета опускают для нагревания в баню (см. разд. 6.1) или колбонагреватель (см. рис. 118), а возгон 2обирают в трубке 3 с диафрагмой 4. Возгон удаляют с поверхнсти трубки 3 фарфоровым или стеклянным шпателем в широкий бюкс (см. рис. 57) или чашку Коха (см. рис. 61) после удаления реторты 1. Вакуумирование пистолета проводят через наконечник 5.

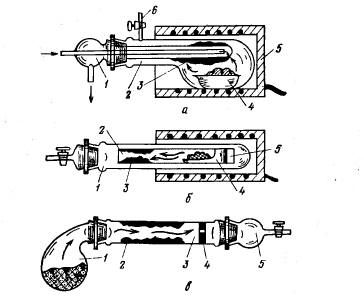

Рис. 141. Сублиматоры Солтиса (а), с вакуумной головкой (б) и с защитной рубашкой (в):

а: 1 - капилляр; 2 - электронагреватель; 3 - возгоняемое вещество; 4 - пористая пластинка; 5 - пальчиковый холодильник;

6 - десублимат; 7 - вакуумная трубка; 8 - сосуд;

б: 1 - карман с охлаждающей смесью; 2 - вакуумная трубка; 3 - сосуд; 4 - десублимат; 5 - колбонагреватель;

в: 1 - пробирка с охлаждающей смесью; 2 - защитная рубашка; 3 - десублимат; 4 - пористая пластинка; 5 - вакуумный кран

Кемпф Теодор (1838 - 1923) - немецкий химик-органик, конструктор приборов по синтезу и очистке веществ.

Для вакуумной возгонки порошка в токе инертного газа пригодно устройство Солтиса (рис. 141, а). Вещество 3 помещают на пластинку 4 из пористого стекла. Верхний конец сосуда 8 закрывают пробкой с капилляром 1, через который пропускают слабый ток инертного газа. Следуя за потоком газа, пар вещества проходит пористую пластинку 4 и осаждается на поверхности холодильника 5.

Сублиматор с вакуумной головкой 2 имеет карман 1 (Рис 141, б), содержащий охлаждающую смесь (см. табл. 23 - 25). На наружной поверхности этого кармана происходит десублимация возгоняемого вещества.

В вакуум-сублиматоре с защитной рубашкой 2 (рис. 141, в) холодильником служит пробирка 1, заполненная охлаждающей смесью. Рубашка 2 имеет пористую стеклянную пластинку 4, которая препятствует загрязнению осаждающегося на пробирке 1 десублимата частицами исходного порошка, увлекаемые его паром.

7.7. Приборы для осуществления химических транспортных реакций

Химическими транспортными реакциями называют обратимые гетерогенные реакции, сопровождающиеся переносом исходного твердого вещества из одной температурной зоны в другую в результате образования и разложения газообразных промежуточных соединений.

Например, оксид меди С112О при 600 °С взаимодействует с хлороводородом, образуя газообразный Cu3Cl3, который переносится с потоком НСlв зону с более высокой температурой, где разлагается с выделением Cu20, уже освобожденного от многих примесей.

Транспортные химические реакции применяют для очистки веществ, получения монокристаллов металлов и неметаллов, для повышения срока службы ламп накаливания, создания полупроводниковых материалов.

По внешним признакам химические транспортные реакции напоминают процесс сублимации. Принципиальное различие между ними заключается в том, что в транспортных реакциях переносчиком вещества служат не его собственные пары, а пар более летучего промежуточного соединения, легко разлагающегося при иной температуре.

Известны два способа перемещения газовой фазы в транспортных реакциях: поточный и диффузионный (конвекционный).

В поточном способе применяют особо чистое газообразное вещество - газ-носитель X, пропускаемый над порошком 3 очищаемого вещества В с определенной скоростью (рис. 142, а). Образовавшееся в сосуде 2 промежуточное соединение ВХ(Г) при температуре T2 переносится потоком газа X в сосуд 5 с температурой T5 (T2 > T5), где разлагается:

ВХГ = Вк + Хр.

Например, если над порошком германия Ge пропускать водородно-иодную газообразную смесь при 600 °С, то образуетсяGeI3, переносимый потоком водорода в холодную зону с температурой 350 °С, где происходит выделение уже чистого Ge:

2Ge

+ 2l2г

![]() (H2)

2GeI2г

GeK

+ GeL4г

(H2)

2GeI2г

GeK

+ GeL4г

С удержанием примесей порядка 10-7 - 10-6 %.

Следует иметь в виду, что в холодную зону переходят промежуточные соединения, образовавшиеся с эндотермическим эффектом.

Рис. 142. Приборы для проведения транспортных реакций поточным (а) идиффузионным (б) способами:

I - трубчатая печь; 2, 5 - сосуды; 3 - исходное вещество; 4 - десублимат; б - капилляры (ампулы) с веществом-носителем; 7- вакуумный кран; 8- магнитный ударник; 9- соленоид

Особенности диффузионного способа можно рассмотреть на примере очистки порошкообразного никеля. В сосуд 2 (рис. 142, а) помещают порошкообразный никель 3, предварительно отсоединив левую трубку с краном. Затем в сосуды 2 и 5 через левую трубку впускают монооксид углерода СО и нагревают с помощью трубчатой печи 1 до 50 °С для осуществления реакции

NiK + 4CO [Ni(CO)4]г.

Газообразный тетракарбонил никеля диффундирует в правый более нагретый сосуд 5, где разлагается:

[Ni(CO)4]г.

![]() NiK

+ 4CO.

NiK

+ 4CO.

Выделяющиеся кристаллы никеля 4 оседают на стенках ампулы 5, а освободившийся СО диффундирует к ампуле 2, где снова вступает в реакцию с никелем. Постепенно почти весь никель, кроме остатка, обогащенного примесями, может быть перенесен в ампулу 5.

Легколетучие вещества-носители для использования в диффузионном способе, например бром, предварительно конденсируют в капиллярах или ампулах 6 (рис. 142, б), которые затем запаивают. Капилляры и ампулы вносят через вертикальную трубку в сосуд 2, эвакуируют сосуды 2 и 5 через кран 7, предварительно закрыв пришлифованной пробкой вертикальную трубку, в которую помещают железный сердечник 8 в стеклянной или полимерной оболочке. Затем с его помощью включением и выключением соленоида 9 разбивают капилляр или ампулу.