- •Глава 1 Общие сведения об электрических схемах.

- •1. Для чего нужны электрические схемы.

- •2. Условные графические обозначения.

- •3. Применение условных графических обозначений в схемах.

- •4. Виды схем.

- •5. Система управления схемами.

- •Глава 2. Коммутирующие аппараты

- •1. Контакторы.

- •2. Реверсор.

- •3. Аппараты защиты силовой цепи.

- •4. Реле.

- •4.1 Дифференциальные реле.

- •4.2 Биметаллическое тепловое реле.

- •4.3 Нулевое реле.

- •5. Контроллер машиниста.

- •6. Неэлектрические аппараты.

- •Глава 3 Чтение схемы силовой цепи.

- •1.Структура силовой схемы.

- •2.Регулирование скорости вращения якорей тяговых двигателей.

- •3. Пуск в ход тяговых двигателей.

- •4. Переключение групп двигателей с последовательного соединения на параллельное.

- •5. Изменение направления вращения двигателей.

- •6. Электрическое реостатное торможение.

- •7. Построение силовой схемы ходового режима.

- •7.1 Маневровое соединение групп двигателей.

- •7.2 Последовательно-параллельное соединение групп двигателей.

- •7.3 Последовательно – параллельное соединение групп двигателей с ослаблением поля.

- •7.4 Разбор схемы ходового режима

- •8 Построение силовой схемы тормозного режима.

- •8.1 Сброс схемы с тормозного режима.

- •9 Защита силовой цепи.

- •10 Система регулирования поля тэд

- •Глава 4. Чтение схемы управления

- •1 Назначение поездных проводов

- •2. Работа схемы управления в ходовом режиме

- •2.1 Положение кв «Ход-1»

- •2.2 Положение кв «Ход-2»

- •2.3 Контроль рут за вращением рк

- •2.4 Положение кв «Ход-3»

- •3 Работа схемы управления в тормозном режиме.

- •3.1 Положение кв «Тормоз-1». Сбор схемы тормозного режима.

- •3.2 Положение кв «Тормоз-2». Автоматическое торможение.

- •3.3 Положение кв «Тормоз-1а». Ручное торможение.

- •3.4 Возврат рк на первую позицию.

- •4. Резервное управление поездом.

- •4.1 Работа схемы при переходе на резервное управление.

- •5. Контроль бдительности машиниста.

- •6. Сигнализация цепей управления.

- •Глава 5 Чтение схем вспомогательных цепей.

- •1. Вспомогательные цепи высокого напряжения( вцвн).

- •1.1 Источник питания дип.

- •1.2 Управление источником питания дип.

- •1.3 Освещение салона.

- •2. Вспомогательные цепи низкого напряжения(вцнн).

- •3. Управление мотор-компрессорами.

- •4. Цепь управления и сигнализации положения дверей.

- •5 Цепь красных сигнальных огней.

- •6 Цепь белых сигнальных огней фонарей.

- •7 Цепь освещения отсеков.

- •8 Цепь звонковой сигнализации

3. Пуск в ход тяговых двигателей.

Если к зажимам неподвижного тягового двигателя приложить напряжение U (В), то при сопротивлении обмоток якоря и полюсов r(Ом) в цепи установится ток:

![]()

Сопротивление обмотки якоря и полюсов тягового двигателя составляет около 0,1Ом. Если соединить последовательно четыре тяговых двигателя и включить их в сеть с напряжением 750В, то по обмоткам неподвижных двигателей пройдет ток:

![]()

При таком токе вращающий момент будет очень велик, что вызовет разрушение частей самого двигателя, зубчатой передачи. Кроме того, обмотки двигателя при таком токе быстро нагреются и сгорят. Поэтому для ограничения величины тока при пуске последовательно в цепь двигателей вводится дополнительно реостат сопротивлением 4,176 Ом, которое значительно увеличивает сопротивление цепи. Ток при этом будет равен:

![]()

Как только вагон стронется с места, т.е. якорь двигателя начнет вращаться, в проводниках обмотки якоря индуктируется ЭДС, которая будет направлена против тока и внешнего напряжения, подводимого к двигателю. Величина противо-ЭДС увеличивается с увеличением скорости вращения якоря двигателя.

Если обозначить величину противо-ЭДС, наводимую в обмотке якоря через Е, то величина тока вращающего двигателя определится выражением:

![]()

Из этой формулы следует, что при неизменном сопротивлении реостатов R и постоянном напряжении контактной сети U с увеличением скорости движения увеличивается и противо-ЭДС, а величина тока падает. Соответственно уменьшается и сила тяги. Чтобы сохранить постоянную величину силы тяги при разгоне поезда, необходимо поддерживать постоянной величину тока. Для этого следует постепенно уменьшать величину сопротивления пускового реостата в цепи двигателей.

Уменьшение сопротивления пускового реостата производится замыканием накоротко его секций кулачковыми элементами РК, что приводит к ступенчатому колебанию пускового тока, а следовательно и величины тягового усилия при разгоне.

Чтобы уменьшить величину колебания тока при пуске предусматривается достаточно большое количество ступеней сопротивлений.

Наиболее полно разгон двигателя отображает пусковая диаграмма.

4. Переключение групп двигателей с последовательного соединения на параллельное.

Наиболее простым способом перехода групп двигателей с последовательного на параллельное является переход по схеме моста. Как видно из схемы(рис.20), четыре тяговых двигателя включены последовательно. Применяется два соединения двигателей: последовательное всех четырех и параллельное- две ветви по два двигателя в каждой. Пусковые реостаты состоят из двух групп Р3-Р13 и Р17-Р23. Контакторы РК, переключающие секции реостатов групповые без дугогашения, линейные контакторы ЛК1-ЛК5, переходные контакторы ПП2, ПП3.

Пуск и разгон поезда производится автоматически выведением контакторами РК секций пусковых реостатов под контролем реле ускорения и торможения (РУТ), силовые катушки которого включены в силовую цепь двигателей.

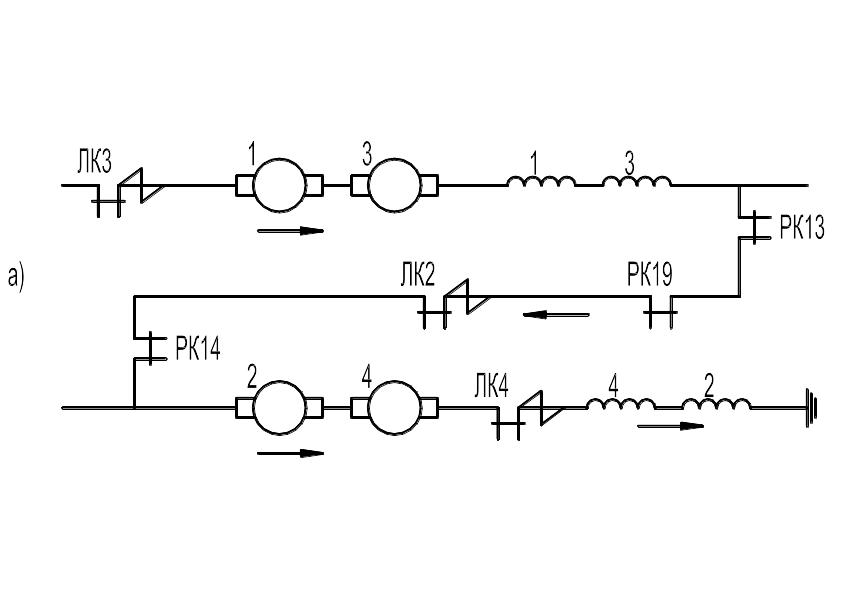

На схеме рис.23 показана стрелками цепь тока на первой позиции РК, все двигатели соединены последовательно с полностью введенными пусковыми реостатами. На последующих реостатных позициях поочередным включениям контакторов РК, закорачиваются секции пусковых реостатов. Цепь тока при полностью закороченными реостатами показана на рис.20.а

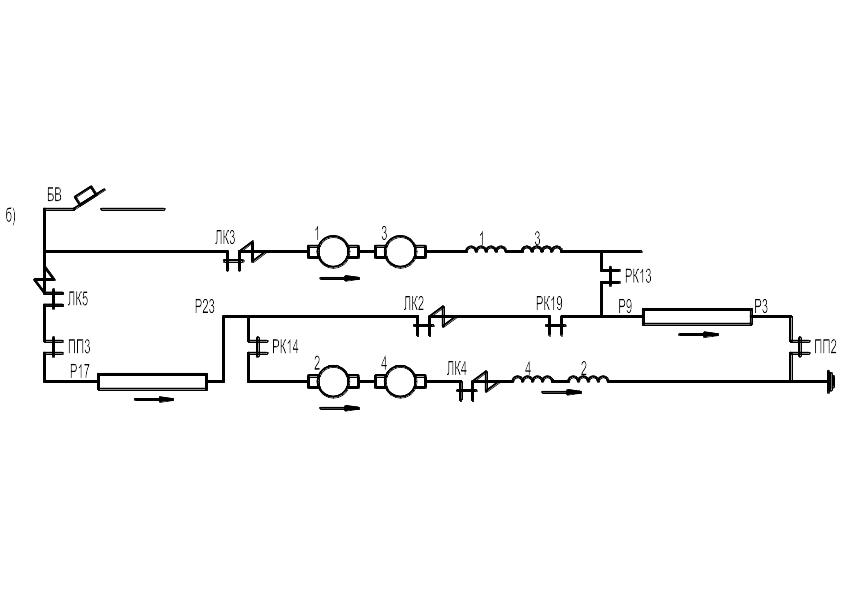

При дальнейшей работе схемы происходит переход двигателей по схеме «моста». Начинает работать аппарат ППС, который переключит группы двигателей с последовательного(ПС) соединения на параллельное (ПП). В момент перехода из ПС в ПП сначала замыкаются контакторы ПП2 и ПП3.

Включением контакторов ПП2 и ПП3 параллельно группам двигателей подключаются реостаты Р17-Р23 и Р9-Р3, благодаря чему образуется «мост», два плеча которого составляют две группы двигателей, а два других плеча образуют две группы пусковых реостатов. Группа двигателей и группа реостатов составляют параллельную ветвь, средние точки ветвей соединены контактором ЛК2. При повороте вала ППС до позиции ПП контактор ЛК2 размыкается. Образуются две параллельные группы двигателей с введенными пусковыми реостатами. (рис.20.б)

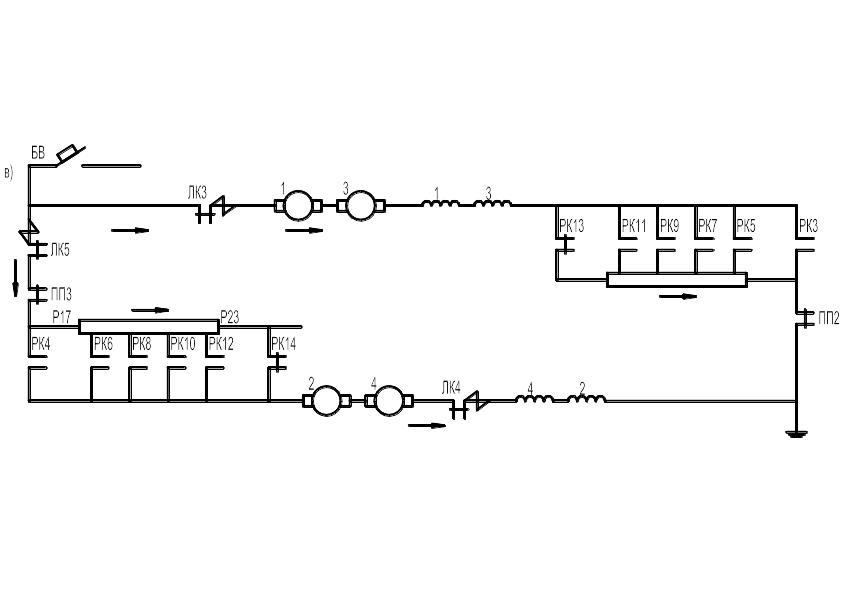

При последующем наборе позиций контакторами РК производится закорачивание секций пусковых реостатов в обеих группах двигателей до выхода на автоматическую характеристику двигателей. (рис.20.в)

Рис.20 Упрощенная схема перехода групп двигателей с последовательного соединение на параллельное.