- •5 Семестр. 51 час. Гр. А-7,8,9-.

- •Глава 1. Системы элементов эвм

- •§ 1.1. Базовый элемент и-не ттл.

- •§1.2. Система элементов мдп (кмдп).

- •§1.3. Система элементов эсл.

- •§ 1.4. Выходные каскады логических элементов.

- •§1.5. Основные параметры логических элементов. Серии микросхем.

- •§ 1.6. Согласование положительной и отрицательной логики.

- •§ 1.8. Разветвления по входу и выходу.

- •§ 1.9. Гонки.

- •Методы борьбы с гонками (3 основных).

- •Глава 2. Устройства эвм.

- •Глава 3. Комбинационные устройства эвм.

- •Глава 4. Счетчики.

- •§4.1 Общие характеристики счетчиков.

- •§4.2 Счетчики с последовательным переносом (непосредственной связью между разрядами).

- •Вычитающий счетчик

- •Счетчики с непосредственной связью и прямым динамическим управлением триггерами.

- •Реверсивные счетчики

- •§4.3. Счетчики с параллельным переносом, с групповой структурой.

- •Работа схемы

- •Счетчики с групповой сруктурой

- •§4.4 Двоично-кодированные счетчики с произвольным модулем счета.

- •Работа счетчика

- •§ 4.5 Счетчики с недвоичным кодированием.

- •§4.6 Счетчик Джонсона.

- •§4.7 Код Грэя

- •§4.8 Полиномиальные счетчики.

- •§ 4.9 Компараторы.

- •Глава 5. Сумматоры.

- •§ 5.1 Полусумматор. Инкрементор.

- •§5.2 Сумматор.

- •§ 5.3 Сумматоры с параллельным переносом.

- •§ 5.4 Двоично-десятичные сумматоры.

- •§ 5.5 Блоки для логических операций

- •Глава 6. Арифметико – логические операции эвм (alu). Основные характеристики alu.

- •Глава 7. Умножители, драйверы, синхронизаторы.

- •Глава 8. Синхронизация и прием внешних сигналов в эвм.

- •Глава 9. Плис – программируемые логические интегральные схемы.

- •§ 9.2. Разновидность плм: ппзу.

- •§ 9.4 Программирование плис.

- •§ 9.5 Расширение функциональных возможностей плм и пмл.

- •§ 9.6 Базовые матричные кристаллы – бмк.

- •Глава 10. Электропитание и безопасность эвм. Введение – напоминание о сети электропитания.

§ 9.2. Разновидность плм: ппзу.

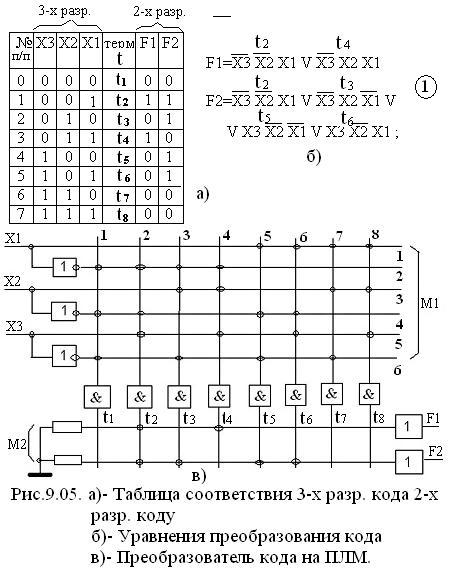

Рассмотрим пример №1: построить преобразователь трехразрядного кода в двухразрядный на основе ПЛМ.

Составим

таблицу соответствия трехразрядного

кода двухразрядному. Таблица представлена

на рис.9.05 а), в которой обозначены ti

– термы,Fi

– разряды двухразрядного кода. На основе

этой таблицы составляются уравнения

для получения значений разрядов Fi,

приведенных на рис.9.05 б). Реализация

уравнений

![]() показана на рис.9.05 в).

показана на рис.9.05 в).

В функциональной схеме (рис. в) необходимы:

- трехвходовые И, четырехвходовые ИЛИ,

- оставленные перемычки, остальные ликвидированы.

В рассмотренном примере:

Матрица М1 – составная часть дешифратора (23=8) DC, реализует все возможные конъюнкции ti трехразрядного кода. В примере использовано только 5: t2, t3, t4, t5, t6 за счет программирования М2 в соответствии с необходимостью получения кодовых комбинаций двухразрядного кода. Матрица М1 – не программировалась. М2 – неполный дешифратор на 2 выхода и 6 входов. Полученная схема реализует систему уравнений , имеет 24 элемента (перемычек) связи в М1 и 6 элементов(перемычек) связи в М2.

Схемы ПЛМ, в которых программируется только М2 получили название ППЗУ – программируемые постоянные запоминающие устройства.

Фактически ППЗУ являются частным случаем ПЛМ. УГО ППЗУ отличается от УГО ПЛМ только надписью ROM вместо RLM.

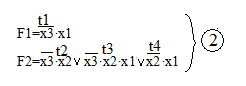

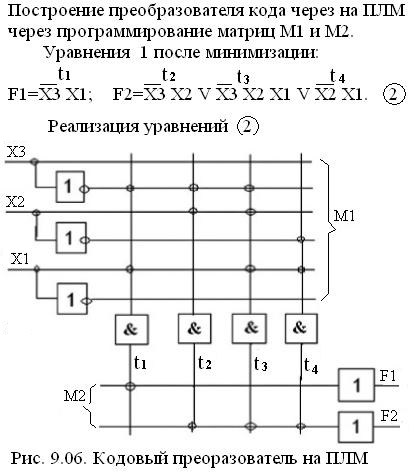

Пример №2. Построить тот же преобразователь кода (3х разр. в 2х разр.) на ПЛМ, применив программирование матриц М1 и М2.

Используя

систему уравнений

,

после их минимизации получим: (рис.9.06

![]() )

)

Реализация уравнений приведена на рис.9.06.

Здесь: 3 – двухвходовых И и 1 – трехвходовый И,

1 – одновходовый и 1 – трехвходовый ИЛИ.

Число используемых связей (перемычек) уменьшилось:

в М1 с 24 до 9, в М2 с 6 до 4.

Другими словами: ПЛМ про программировании М1 и М2 решает ту же задачу преобразования кода проще, чем ППЗУ.

Особенности ПЛМ по сравнению с ППЗ.

ППЗУ имеет полный дешифратор, в котором число термов 2m, где m –разрядность входного кода, а в ПЛМ t<2m.

Матрица М1 в ПЛМ тоже программируется.

Программирование матрицы М1 позволяет:

а) Возбуждать одни и те же вертикальные шины при разных входных комбинациях.

Например, комбинации 010 и 011 возбуждают одну и ту же шину t2.

б) Одной комбинацией одновременно возбуждать несколько вертикальных шин, например, комбинация 010 возбуждает шину t1 и t2.

в) Некоторые комбинации не возбуждают ни одной шины: например, комбинации 000, 111.

Таким образом, применение ПЛМ целесообразно в тех случаях, когда:

а) используются не все кодовые комбинации входного кода,

б) некоторым входным комбинациям соответствует одна и та же комбинация выходного кода.

Функциональные возможности ПЛМ определяются значениями трех ее параметров:

числом входов – m,

числом выходов – n,

числом выходов матрицы М1–t , что

то же самое числом термов – l.

Пример серийно выпускаемых ПЛМ: К556РТ1, РТ2 ( у них m=16, n=8, t=48).

§ 9.3. ПМЛ – программируемая матрица логики (PAL).

Иногда при реализации логических функций логическая мощность ПЛМ (это возможность реализации определенного числа функций в одной ПЛМ) используется не полностью. Это проявляется, в частности, при воспроизведении типичных функций, не имеющих пересечений по одиночным термам, то есть разные функции имеют мало одинаковых терм. В этих случаях возможность использования выходов любых конъюнкторов разными дизъюнкторами в ПЛМ становится ненужной, то есть матрицу М2 (элементов ИЛИ) можно не программировать, что приводит к упрощению ее изготовления.

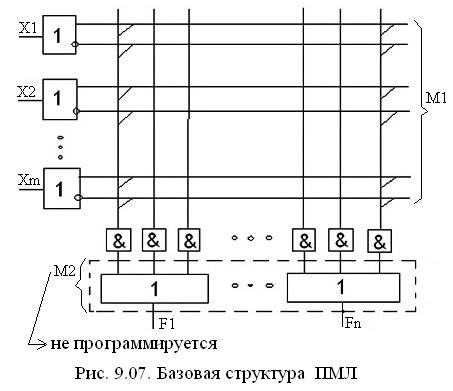

Это обстоятельство и привело к появлению ПМЛ, в которой выходы элементов И (матрицы М1) жестко связаны со входами определенных ИЛИ матрицы М2. Базовая структура ПМЛ приведена на рис.9.07.

Подготовка задач к их решению на ПМЛ имеет много общего с подготовкой для ПЛМ, но есть и различия:

Для ПМЛ следует уменьшать число элементов И для каждого ИЛИ, для ПЛМ надо искать представление функций с наибольшим числом общих термов, а для ПМЛ этого не требуется.