- •Тема: «Повреждения позвоночника и таза. Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса».

- •Анатомо-физиологические особенности позвоночника.

- •Методы исследования позвоночника.

- •Травмы позвоночника и спинного мозга.

- •Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •Переломы поперечных отростков позвоночника.

- •Переломы остистых отростков позвонков.

- •Травмы таза

- •Неотложная помощь при переломе костей таза.

- •Переломы тазового кольца без нарушения его непрерывности.

- •Переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца

- •Приобретенные деформации позвоночника.

- •Роль медицинской сестры в уходе за больными с повреждениями позвоночника и таза

Методы исследования позвоночника.

Осмотр позвоночника проводят в положении больного стоя, сидя и лежа, в покое и при движениях. Больной должен быть полностью обнажен.

Пальпацию и перкуссию позвоночника осуществляют в положении больного стоя, лежа и сидя. Пальпируются остистые отростки и межостистые промежутки.

Подвижность позвоночника исследуют при сгибании, разгибании, наклонах в стороны и ротации. В норме сгибание - около 90°, причем на шейный отдел приходится 40°. При сгибании нормальный позвоночник образует плавную дугу. Амплитуда разгибания в норме равна примерно 30°. Боковые наклоны равны 60°, ротационные движения - до 90°.

Рентгенография в прямой, боковой и косой проекциях.

КТГ - более достоверный метод, чем рентгенография.

ЯМРТ позволяет диагностировать патологию на ранних стадиях.

Пиелография — исследование позвоночного канала.

Вертебральная флебография, ангиография - контрастное исследование сосудов.

Неврологическое обследование больного обязательно при заболевании спинного мозга.

Спинномозговая пункция и лабораторное исследование спинномозговой жидкости.

Электронейромиография - позволяет определить локализацию процесса, а также функциональное состояние спинного мозга.

Радиоизотопную миелографию проводят больным с симптомами компрессии спинного мозга.

Травмы позвоночника и спинного мозга.

Повреждения позвоночника и спинного мозга составляют 1-4% от всех травм и являются одними из наиболее тяжелых, так как часто приводят к инвалидности и смерти. Общая летальность при повреждениях спинного мозга в шейном отделе у лиц старше 45 лет достигает 75 %, при повреждениях в грудном и поясничном отделах — 10 %.

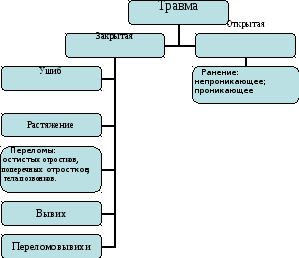

В мирное время встречаются преимущественно закрытые травмы позвоночника. В военное время чаще встречаются открытые травмы (ранения) позвоночника (12%).

Классификация травм позвоночника

Механизмы травмы.

При сильных прямых ударах сзади повреждаются остистые и поперечные отростки шейного отдела. При непрямой травме (падении на ноги, ягодицы, голову) возникают компрессионные переломы тел нижнегрудных и поясничных позвонков с клиновидной деформацией. При быстром переразгибании наблюдаются вывихи, преимущественно в шейном отделе.

Повреждения позвоночника и спинного мозга

Вывихи и переломы тел позвонков чаще возникают при непрямом механизме травмы:

-

осевая нагрузка на позвоночник;

-

резкое или чрезмерное сгибание или (реже) разгибание его;

-

сочетание двух или даже трех типов нагрузки (например, при так называемом хлыстовом механизме травмы сочетаются резкое сгибание и разгибание шейного отдела позвоночника при резком торможении машины).

У взрослых чаще повреждаются позвонки в зоне перехода одной физиологической кривизны в другую (т.е. нижние шейные и верхние грудные, нижние грудные и верхние поясничные позвонки).

Вывихи чаще встречаются в шейном отделе, в то время как в грудном и поясничном преобладают переломы и переломовывихи.

Классификация.

Повреждения тел позвонков делятся на две большие группы:

а) нестабильные - повреждения, при которых имеется тенденция к смещению позвонков, что наблюдается, когда разрушен задний связочный комплекс (межостистые, надостистые, желтые связки и межпозвонковые суставы). Задний связочный комплекс оказывается поврежденным при: вывихах и переломовывихах по- звонков; клиновидной компрессии более чем на половину высоты тела позвонка;

б) стабильные - наиболее частые: клиновидная компрессия; отрыв передне-верхнего или передне-нижнего угла тела позвонка. Стабильные переломы редко сопровождаются сдавленней содержимого спинномозгового канала, в то время как при нестабильных повреждениях всегда имеется опасность его возникновения.

Клиническая картина.

-

боль в поврежденном отделе позвоночника, охватывающая не менее 2 - 3 позвонков. Она может быть локальной или носит корешковый характер.

-

наличие кровоподтека и ссадины на теле больного позволяет уточнить точку приложения травмирующей силы и механизм травмы.

-

вынужденное положение больного.

-

При осмотре спины следует обращать внимание на изменения физиологической кривизны позвоночника - сглаженность поясничного лордоза или усиленный грудной кифоз. В ряде случаев возможна и боковая (сколиотическая) деформация. У мускулистых людей бывает выражен симптом "вожжей" - напряжение длинных мышц спины в виде валиков с обеих сторон остистых отростков у поврежденных позвонков. При повреждении шейных позвонков спастическое сокращение мышц шеи является почти постоянным симптомом.

-

Пальпация остистых отростков на уровне повреждения болезненна, характено выступание кзади остистого отростка сломанного позвонка и увеличение межостистых промежутков на уровне повреждения.

-

При переломе поясничных позвонков могут быть боли в животе и напряжение мышц передней брюшной стенки. Объясняется это наличием забрюшинной гематомы, сопровождающей перелом. Забрюшинная гематома также может обусловить парез кишечника. Глубокая пальпация живота болезненная по средней линии в проекции сломанного позвонка.

-

усиление болей в спине при поднимании прямых ног из положения лежа на спине. Этот симптом (симптом Силина) характерен и для любой травмы спины.

-

Для того чтобы дифференцировать перелом тела поясничного или нижнегрудного позвонка от повреждения мягких тканей спины и переломов поперечных отростков, следует провести пальпацию остистых отростков во время поднимания прямых ног из положения лежа на спине. При ушибе, растяжении связок или переломе поперечных отростков боли остаются такими же, как и при простом поднимании ног, тогда как при переломе тел позвонков или остистых отростков и дужек боли резко усиливаются. Указанный симптом имеет особенно большое значение при диагностике переломов позвонков в поздние сроки после травмы, когда все остальные симптомы бывают нечеткими.

-

Осевая нагрузка на позвоночник допустима только в положении больного лежа и в виде легкого поколачивания по пяткам или надавливании на голову.

Диагностика.

Проводят рентгенологические методы исследования в нескольких проекциях.

Неотложная помощь.

Повреждения шейных позвонков.

-

вводить 2 мл 50% раствора метамизола в/в или 1 мл 2% тримеперидина п/к, или кеторолак 10-30 мг в/в (или в/м);

-

обязательное фиксирование головы и шеи с помощью согнутой шины Крамера или шины «колье», воротника Шанца;

-

больного нельзя переводить в сидячее или полусидячее состояние, пытаться наклонить, или повернуть голову;

-

зафиксировав голову и шею шинированием, осторожно перекладывают пострадавшего на носилки (щит);

-

транспортировка в травматологическое или нейрохирургическое отделения;

-

при спинальном шоке инфузионная терапия проводится с применением 0,1% раствора атропина.

Повреждения грудных и поясничных позвонков.

-

вводить 2 мл 50% раствора метамизола в/в или 1 мл 2% тримеперидина п/к, или кеторолак 10-30 мг в/в (или в/м);

-

иммобилизацию необходимо проводить на щите на месте происшествия;

-

раны закрывают стерильными повязками;

-

при гиповолемии в первую очередь увеличивают венозный возврат к сердцу путем возвышенного положения нижних конечностей, затем проводят инфузионную терапию;

-

при тяжелых нарушениях дыхания и кровообращения - СЛР;

-

транспортировка в горизонтальном положении на щите в травматологическое отделение, а при множественной и сочетанной травме, спинальном шоке – в реанимационное отделение.

Лечение зависит от вида повреждения.

Консервативное лечение включает:

-

метод одномоментной репозиции с последующим наложением корсета.

Показание: значительная (около половины высоты тела позвонка и более) клиновидная компрессия тела позвонка.

Одномоментная репозиция производится под наркозом. Методы:

-

разгибанием позвоночника на разновысоких столах;

-

подтягиванием больного, лежащего вниз лицом, за ноги вверх;

-

репозицией на универсальном ортопедическом столе.

Корсет накладывают в положении разгибания позвоночника непосредственно после одномоментной репозиции и рентгенографического контроля. Ходить в корсете разрешается с 3-й недели после репозиции, снимают корсет через 4-6 месяцев;

-

функциональный метод.

Показание: небольшая степень компрессии (не более 1/3 высоты тела позвонка) при отсутствии сдавления спинного мозга.

Принцип метода: иммобилизация перелома постельным режимом и продольным вытяжением позвоночника, ранняя лечебная гимнастика, направленная на создание полноценного "мышечного корсета". Для осевой разгрузки применяется продольное вытяжение за подмышечные впадины на наклонном щите. Под область физиологических лордозов подкладывают валики, чтобы обеспечить максимальную разгрузку позвоночника;

-

метод постепенной репозиции.

Показания те же, что и для одномоментной репозиции; крайних степенях нестабильности перелома.

Принцип метода: репозиция проводится этапным увеличением разгибания позвоночника в течение 1 - 2 недель с последующим наложением экстензионного корсета. Репозиция проводится на постели со щитом подкладыванием широких валиков под поясничную область. Через 2-3 дня высоту валика увеличивают и доводят до 7 - 10 см. Может осуществляться с помощью специальных конструкций, кроватей, обеспечивающих возможность постепенного разгибания позвоночника.

Оперативное лечение заключается в проведении аллопластической задней фиксации позвоночника.

Принцип метода: после репозиции перелома проводится фиксация остистых отростков, дужек или поперечных отростков поврежденного сегмента позвоночника. При стабильных переломах проводится фиксация по одному остистому отростку выше и ниже места перелома, при нестабильных переломах - по два остистых отростка.

При переломах и вывихах шейных позвонков большое распространение получил метод вытяжения петлей Глиссона, а при повреждениях трех верхних позвонков - скелетного вытяжения за теменные бугры или скуловые дуги на наклонном щите. После репозиции накладывается полукорсет или проводится функциональное лечение. Если консервативно вправить вывих не удалось, то проводится оперативное лечение.

Осложненные переломы позвоночника сопровождаются повреждением спинного мозга (ушибом, сдавлением, сотрясением) и клинически проявляются:

-

болью;

-

локальной болезненностью;

-

выступанием пораженных остистых отростков;

-

отсутствием чувствительности, движений в участках, расположенных ниже места повреждения;

-

нарушением функций малого таза.

При осложненных переломах позвонков показана их декомпрессия. Универсальной операцией при продолжающемся сдавлении спинного мозга является декомпрессивная ламинэктомия.

Лечение больных с осложненными переломами позвонков, как оперированных, так и после операции, направлено на профилактику пролежней, восходящей мочевой инфекции, уросепсиса, легочных осложнений, а также на восстановление утраченных функций и подготовку к протезированию.