- •Учебно-методический комплекс дисциплины сд.12 дискретная математика

- •061800 «Математические методы в экономике»

- •Раздел 1. Программа учебной дисциплины. Структура программы учебной дисциплины

- •1.3 Пояснительная записка:

- •1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы.

- •1.6 Содержание дисциплины.

- •1.7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

- •1.8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •1.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

- •1.10 Примерные зачетные тестовые задания.

- •1.11 Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену).

- •1.12 Комплект экзаменационных билетов

- •1.13 Примерная тематика рефератов.

- •1.14 Примерная тематика курсовых работ.

- •Элементы теории множеств

- •§ 2. Бинарные операции и их свойства

- •§ 3. Операции над множествами. Законы де Моргана

- •§ 4. Вектор. Прямое произведение

- •§ 5. Мощность конечного множества

- •§ 6. Отношения и их свойства

- •§ 7. Отношение эквивалентности

- •§ 8. Отношение порядка

- •§ 9. Отображения и их свойства

- •Глава II. Элементы теории графов

- •§ 1. Графы, их вершины, рёбра и дуги

- •§ 2. Операции над графами

- •§ 3. Способы задания псевдографов. Степени вершин

- •§ 4. Отношение связности для вершин неориентированного графа

- •§ 5. Отношение достижимости для вершин орграфа

- •§ 6. Эйлеров граф и условия его существования

- •§ 7. Гамильтонов граф и условия его существования

- •§ 8. Деревья и их свойства. Цикломатическое число

- •§ 9. Формула Кэли

- •§ 10. Двудольный граф

- •§ 11. Планарность

- •§ 12. Раскраска графов

- •Глава III. Булевы функции

- •§ 1. Основные определения

- •§ 2. Свойства булевых функций

- •§ 3. Переключательные функции

- •§ 4. Совершенные нормальные формы

- •§ 5. Полнота. Примеры полных систем

- •§ 6. Замыкание и его свойства

- •§ 7. Важнейшие замкнутые классы

- •§ 8. Теорема о функциональной полноте

- •Раздел 4. Словарь терминов (глоссарий) Элементы теории множеств

- •Конечные графы

- •Функциональные системы с операциями: алгебра логики

- •Раздел 5. Практикум по решению задач (практических ситуаций) по темам лекций (одна из составляющих частей итоговой государственной аттестации) Элементы теории множеств

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Конечные графы

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Функциональные системы с операциями: алгебра логики

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Раздел 6. Изменения в рабочей программе, которые произошли после утверждения программы.

- •Раздел 7. Учебные занятия по дисциплине ведут:

§ 4. Вектор. Прямое произведение

Вектор - это упорядоченный набор элементов. Сказанное не следует считать определением вектора, поскольку тогда потребуется давать объяснения по поводу его синонима “упорядоченный набор”. Понятие “вектор”, как и понятие “множество”, является одним из неопределяемых понятий математики. Элементы, образующие вектор, называются координатами или компонентами вектора.

В отличие от элементов множества координаты вектора могут совпадать. Векторы длины 2 часто называют упорядоченными парами (или просто парами), векторы длины 3 - тройками и т.д. Два вектора равны, если они имеют одинаковую длину и их соответствующие координаты равны, т.е. (a1,a2,...,an,...) и (b1,b2,...,bm,...) равны, если m=n и a1= b1, a2= b2, ..., an = bn .

Прямым произведением множеств А и В (обозначение: АВ) называется множество всех пар (a,b), таких, что аА, bB. В частности, если А=В, то обе координаты принадлежат А. Такое произведение обозначается A2. Аналогично прямым произведением множеств A1,A2,...,An (обозначение: A1A2...An) называется множество всех векторов (a1,a2,...,an,...) длины n, таких, что a1A1, a2A2,..., anAn. При A1=A2=...=An вместо A1A2...An записывают An.

Примеры.

1. Пусть R - множество действительных чисел. Тогда R2=RR - это множество точек плоскости, точнее, пар вида (a,b), где a, b принадлежат R и являются координатами точек плоскости.

Координатное представление точек плоскости, предложенное французским математиком и философом Декартом, исторически первый пример прямого произведения. Поэтому иногда прямое произведение называют декартовым.

2. Пусть A ={a,b,c,d,e,f,g,h}, B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Тогда АВ={a1,a2,a3,... ,h7,h8) - множество, содержащее обозначение всех 64 клеток шахматной доски.

3. Пусть А - конечное множество, элементами которого являются символы (буквы, цифры, знаки препинания и т.д.). Такие множества называются алфавитами. Элементы множества An называются словами длины n в алфавите А.

Множество всех

слов в алфавите А

- это множество

![]() =A1

A2

A3...

=A1

A2

A3...

При написании слов не принято пользоваться ни запятыми, ни скобками, ни разделителями, однако они могут оказаться символами самого алфавита. Поэтому слово в алфавите А - это просто конечная последовательность символов алфавита А. Напимер, десятичное натуральное число - это слово в алфавите цифр {0,1,2,...,9}. Текст, напечатанный на пишущей машинке, является словом в алфавите, определяемом клавиатурой данной машинки (включая знаки препинания и пробел).

Прямое произведение не обладает свойством коммутативности (АВ ВА), но для него выполняются свойства дистрибутивности относительно объединения и пересечения:

(АВ) С = (АС) (ВС), А(ВС) = (АВ) (АС);

(АВ) С = (АС) (ВС), А(ВС) = (АВ) (АС).

(Доказать самостоятельно. У к а з а н и е. Воспользоваться схемой доказательства дистрибутивности операций ““ и ““; см. § 3).

§ 5. Мощность конечного множества

Мощностью конечного множества A={a1,a2,...,an,...}, называется число его элементов n (обозначение: |A|=n). Очевидно, что если А=В, то |A|=|B|. Кроме того, || = 0.

Примеры.

1. A ={-2,-1,0,1,2}, |A| = 5;

2. B ={b / b делится на 3 без остатка и b 21, bN}, |B| = 7.

Теорема 1.1 (о мощности разности). Пусть А и В - конечные множества и, кроме того, В А. Тогда |A\B| = |A| - |B|.

Теорема 1.2 (о мощности объединения непересекающихся множеств). Пусть А и В - конечные множества и, кроме того, АВ=. Тогда |AB| = |A|+| В|.

Теорема 1.3 (о мощности объединения пересекающихся множеств). Пусть А и В - конечные множества. Тогда

|AB| = |A|+|B| - |АВ|. (1.1)

Представим объединение двух, в общем случае пересекающихся, множеств А и В в виде объединения непересекающихся множеств А и B\(АВ): AB = (A) (B\(АВ)).

Тогда по теореме 1.2 |AB| = |(A) (B\(АВ))| = |A| +|B\(АВ)|.

Так как (АВ)В, то по теореме 2.1 |B\(АВ)| = |B|-|АВ|.

Окончательно имеем |AB| = |A| +|B\(АВ)| = |A|+|B|-| АВ|.

Пример. В игральной колоде 36 карт. Сколькими способами можно извлечь из колоды туза или карту бубновой масти?

Решение. Пусть А - множество тузов в колоде, а В - множество карт бубновой масти. Очевидно, что

А = {T, T, T, T}, B = {6, 7, 8, 9, 10, B, D, K, T},

АВ = {T}; |A| = 4, |B| = 9, |АВ| = 1.

По формуле (1.1) |AB| = |A| + |B| - |АВ| = 4 + 9 - 1 = 12.

Обобщим теорему 1.3 на случай n множеств. Предположим, что даны подмножества A1,A2,...,An (необязательно различные) некоторого конечного множества X. Тогда имеет место следующая теорема.

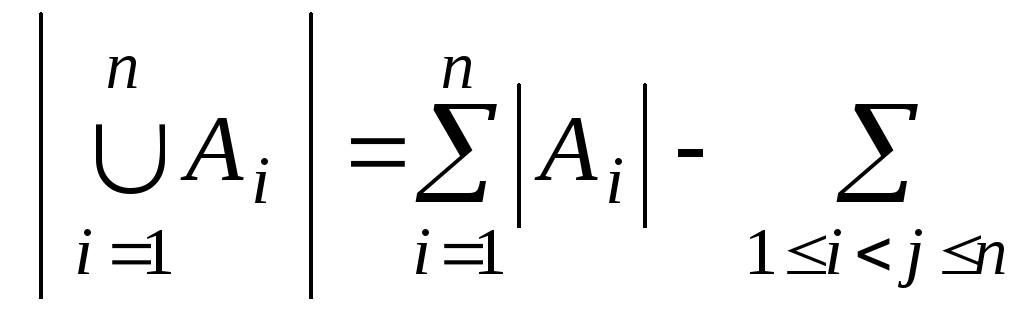

Теорема

1.4 (принцип

включения и исключения).![]()

|

Ai

Aj |

+

|

Ai

Aj |

+

![]() |

Ai

Aj

Ak

|-...+(-1)n-1

|A1

A2...

An |.

|

Ai

Aj

Ak

|-...+(-1)n-1

|A1

A2...

An |.

Применим индукцию по n. Для n=2 теорема справедлива (см. ф-лу 1.1). Предположим, что для произвольных подмножеств A1,A2,...,An-1 выполняется равенство

|

Ai

Aj |+

|

Ai

Aj |+![]() |

Ai

Aj

Ak

|-...+(-1)n-2

|A1

A2...

An |.

|

Ai

Aj

Ak

|-...+(-1)n-2

|A1

A2...

An |.

Применяя эту формулу к сумме

(A1

A2...

An-1)

An

= ,

,

получаем

|

Ai

Aj

An

|+...+(-1)n-2

|A1

A2...

An

|,

|

Ai

Aj

An

|+...+(-1)n-2

|A1

A2...

An

|,

отсюда мощность объединения n подмножеств A1,A2,...,An множества Х будет равна:

|

Ai

Aj

| +

|

Ai

Aj

| +

+| Ai Aj Ak |-...+(-1)n-1 |A1 A2... An |.

Пример. В ящике хранятся разноцветные мячи. Известно, что в раскраске 14 мячей присутствует красный, 15 мячей - зелёный, 10 мячей - синий цвет; у 9 мячей - как красный, так и синий, 11 мячей - как красный, так и зелёный, 7 мячей - как синий, так и зелёный цвет; в раскраске 5 мячей присутствуют все три цвета. Сколько мячей в ящике?

Решение. Пусть А, В, С - множества мячей, в раскраске которых присутствует соответственно красный, зелёный и синий цвет. Тогда общее количество мячей составит:

|ABС| = |A| + |B| + |C| - |АВ| - |АC| - |BC| + |ABC| =

= 14 + 15 + 10 - 11 - 9 - 7 + 5 = 17.

Теорема 1.5 (обобщённое правило суммы).

Для покрытия конечного множества A=A1 A2... Am справедливо неравенство

|A| |A1|+|A2|+...+ |Am|. (1.2)

Доказательство проведём методом математической индукции.

При m=2 A=A1A2 и согласно теореме (1.3) имеем

|A| = | A1 A2| = | A1|+| A2| - | A1 A2| |A1|+|A2|.

Предположим, что при m=k неравенство (1.2) верно:

|A| = |A1 A2... Ak | |A1|+|A2|+...+ |Ak|. (1.2,a)

Положим m=k+1 и докажем, что и в этом случае обобщённое правило суммы остаётся верным:

|A|

= |A1

A2...

Ak

Ak+1|

= |(A1

A2...

Ak)

(Ak+1)|

![]() |A1

A2...

Ak|

+ |Ak+1|

-

|A1

A2...

Ak|

+ |Ak+1|

-

- |(A1

A2...

Ak)(Ak+1)|

|A1

A2...

Ak|

+ |Ak+1|![]() |A1|+|A2|+...+

|Ak|+

|Ak+1|.

|A1|+|A2|+...+

|Ak|+

|Ak+1|.

Задача Льюиса Керролла.

В ожесточённом бою 70 из 100 пиратов потеряли один глаз, 75 - одно ухо, 80 - одну руку и 85 - одну ногу. Каково минимальное число потерявших одновременно глаз, ухо, руку и ногу?

Решение. Пусть A1, A2, A3, A4 - множества пиратов, потерявших соответственно глаз, ухо, руку, ногу. Тогда В = (A1A2A3 A4) - это множество пиратов, потерявших одновременно глаз, ухо, руку и ногу.

Множество всех пиратов U можно представить в виде покрытия

![]() ,

,

причём по условию |U|=100.

Используя формулу (1.2), получим

![]() ,

,

откуда

100 (100-70)+(100-75)+(100-80)+(100-85)+|B| ; |B| 10.

Теорема 1.6. Для разбиения конечного множества A=A1 A2... Am, Ai , AiAj=, ij, 1 i, j m справедливо равенство|A| = |A1|+|A2|+...+ |Am|. (правило суммы), которое доказывается аналогично формуле (1.2).

Теорема 1.7. (о мощности прямого произведения).

Пусть A1,A2,...,An - конечные множества и |A1|=m1, |A2|=m2,..., |An|=mn. Тогда мощность множества A1A2...An равна произведению мощностей A1,A2,...,An :

|A1A2...An|

= m1![]() m2

m2![]() ...

...![]() mn.

mn.

Применим индукцию по n.

1. n=2. Пронумеруем элементы множеств B=A1 и C=A2 и составим декартово произведение BC: B={b1,b2,...,bm1}, C={c1,c2,...,cm2},

BC={ (b1,c1), (b1,c2),..., (b1,cm2),

(b2,c1), (b2,c2),..., (b2,cm2),

...

(bm1,c1), (bm1,c2),..., (bm1,cm2)}.

Ясно,

что мощность множества BC

равна m1![]() m2:

m2:

|A1A2

|= m1![]() m2.

(1.3)

m2.

(1.3)

2. n=k.

Предположим, что |A1A2...Ak

| =

m1![]() m2

m2![]() ...

...![]() mk

. (1.3,а)

mk

. (1.3,а)

3. n=k+1.

Докажем, что |A1A2...Ak

Ak+1|

= m1![]() m2

m2![]() ...

...![]() mk.

mk.

![]() mk+1.

mk+1.

|A1A2...Ak

Ak+1|

=|(A1A2...Ak)Ak+1|![]()

=

|A1A2...Ak

|![]() |Ak+1|

|Ak+1|![]() (m1

(m1![]() m2

m2![]() ...

...![]() mk)

mk)![]() mk+1=

m1

mk+1=

m1![]() m2

m2![]() ...

...![]() mk.

mk.

![]() mk+1.

mk+1.

Следствие. Пусть А - конечное множество и |A| = m. Тогда |An| = mn .

Пример.Сколько векторов длиной 3 со значениями компонент 0 или 1 можно составить?

Решение. Эти вектора представляют собой элементы множества B3, где B={0,1}. Общее число векторов с заданными свойствами равно мощности множества B3. Так как |B|=2, то |B3|=23=8.