- •Глава 8. Основы макроэкономического анализа

- •8.1. Основные допущения макроэкономического анализа

- •Макроэкономические модели

- •Агрегирование

- •Выделяют: - Четыре агрегированных макроэкономических агента

- •Рынок товаров и услуг

- •Агенты (сектора) макроэкономики

- •Домохозяйства2

- •Фирмы (бизнес)

- •Государство

- •Иностранный сектор

- •Макроэкономические рынки

- •Рынок товаров и услуг

- •Рынок факторов производства

- •Рынок финансов (денежный и не денежный)

- •Рынок иностранного сектора

- •8.2. Модель кругооборота

- •Двухсекторная модель

- •Трехсекторная модель

- •Четырехсекторная модель

- •8.3.Макроэкономические показатели и их виды Эндогенные и экзогенные переменные

- •Показатели потоков и показатели запасов

- •Абсолютные и относительные показатели

- •Виды равновесных состояний

- •Изъятия и инъекции

- •8.4. Система национальных счетов

- •Структура и основные категории системы

- •8.5. Ввп и внп и методы их подсчета Валовой внутренний продукт (ввп)

- •Валовой национальный продукт (внп)

- •Специфика подсчета продуктов

- •Методы подсчета ввп и внп

- •Метод добавленной стоимости Метод добавленной стоимости (производственный) позволяет избежать ошибок учета двойного счёта.

- •Метод расчёта ввп по расходам (метод конечного использования)

- •Метод расчёта внп по доходам

- •8.6. Взаимосвязь показателей внп

- •8.7. Номинальный и реальный ввп

- •Дефлятор ввп

- •Индекс потребительских цен

- •Ниже представлена официальная информация об оценке индекса потребительских цен с 15 по 21 марта 2011 года:

- •Индекс цен производителей (ицп)

- •Глава 9. Модели макроэкономического равновесия

- •9.1. Совокупный спрос

- •Кривая совокупного спроса

- •Условия построения модели ad

- •Ценовые факторы совокупного спроса

- •Неценовые факторы совокупного спроса

- •9.2.Совокупное предложение

- •Классическая модель совокупного предложения

- •Основные допущения классической модели

- •Кейнсианская модель совокупного предложения Основные допущения модели

- •Неценовые факторы, сдвигающие кривую as9

- •9.3. Равновесие в модели «ad-as»

- •Шоки совокупного спроса и совокупного предложения

- •Причины позитивных шоков совокупного спроса

- •Причины негативных шоков совокупного спроса

- •Причины негативных шоков совокупного предложения

- •Инструкция по решению задач.

- •Глава 10. Модели макроэкономической нестабильности

- •10.1. Безработица

- •Виды безработицы

- •Естественный уровень безработицы и полная занятость

- •Последствия безработицы и государственные меры борьбы с безработицей

- •Закон Оукена

- •10.2. Инфляция и антиинфляционная политика

- •Классификация инфляции

- •Инфляция спроса

- •Инфляция предложения

- •Инфляционная спираль

- •Социально-экономические последствия инфляции

- •Формула Фишера

- •Издержки инфляции

- •Гиперинфляция

- •Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •Антиинфляционная политика

- •10.3. Экономический цикл Фазы и показатели экономического цикла

- •Показатели экономического цикла

- •Виды экономических циклов

- •Причины экономических циклов

- •Уровень безработицы и экономический цикл

- •10.4. Экономический рост Понятие экономического роста и его показатели

- •Факторы и типы экономического роста

- •Издержки экономического роста

- •Государственная политика стимулирования экономического роста

- •Глава 11. Государственный бюджет, налоги и фискальная политика

- •11.1. Государственный бюджет

- •Основные виды расходов и доходов бюджета

- •Бюджетный дефицит и профицит

- •11.2. Налоги

- •Налоговая система и принципы налогообложения

- •Виды налогов

- •Налоговая функция

- •Главные элементы системы налогообложения

- •Кривая Лаффера

- •11.3. Фискальная политика

- •Дискреционная и недискреционная фискальная политика

- •Встроенные стабилизаторы экономики.

- •Эффективность фискальной политики

- •Эффект Оливера-Танзи

- •Концепции государственного бюджета

- •11.4 Государственный долг

- •Глава 12. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •12.1. Деньги

- •Функции денег

- •Виды денег

- •Предложение денег

- •Структура и объемы денежной массы

- •Денежные агрегаты в России

- •Спрос на деньги

- •Кривая спроса на деньги

- •Равновесие денежного рынка

- •12.2. Кредитная система страны

- •Центральный банк

- •Коммерческие банки

- •Создание денег коммерческими банками

- •Денежный мультипликатор

- •12.3. Монетарная политика

- •Монетарная политика и динамика экономического цикла

- •Преимущества и недостатки монетарной политики

- •Недостатки монетарной политики

- •Побочные эффекты изменения предложения денег

- •Противоречивость целевых ориентиров монетарной политики

Классическая модель совокупного предложения

Представители классического направления рассматривали модель общеэкономического равновесия только в долгосрочном периоде для условий полной занятости ресурсов и совершенной конкуренции. В основе этой модели, которую предлагали классики лежит закон Сэя: «Предложение товаров создаёт адекватный ему спрос». Поскольку каждый человек одновременно является и продавцом, и покупателем; и его расходы всегда равны доходам. Сумма, которую получает рабочий в виде заработной платы, равна стоимости продукции, которую он произвел. Фирма также является одновременно и продавцом (товаров и услуг) и покупателем (экономических ресурсов). Доход, получаемый от продажи своей продукции, она расходует на покупку факторов производства. Поэтому проблем с совокупным спросом быть не может, так как все агенты полностью превращают свои доходы в расходы.

Основные допущения классической модели

-

Главная предпосылка классической модели – на всех рынках совершенная конкуренция. Поэтому:

- все экономические агенты не могут воздействовать на рыночную ситуацию и ориентируются на тот уровень цен, который сложился на рынке;

- экономика выпускает на уровне полной и эффективной занятости всех ресурсов.

-

Из предпосылки о совершенной конкуренции на всех рынках следует, что все номинальные показатели (номинальная зарплата, номинальная ставка процента, цена капитала и цена товаров) быстро реагируют на изменение макроэкономической ситуации, то есть гибкие, поэтому равновесие на рынках устанавливается и восстанавливается автоматически, действует выведенный A.Смитом принцип «невидимой руки». Это позволяло обосновать принцип государственного невмешательства в управление экономикой.

-

В экономике действует два независимых сектора: реальный и денежный. Такое деление носит название принципа «классической дихотомии». Денежный сектор не оказывает влияния на реальные показатели, а лишь фиксирует отклонение номинальных показателей от реальных, что в макроэкономике получило название принципа «нейтральности денег» (этот принцип означает, что деньги не воздействуют на ситуацию в реальном секторе и что все цены относительные). Поэтому в классической модели денежный рынок отсутствует, а реальный сектор состоит из трех рынков:

-

рынка труда,

-

рынка капитала (заемных средств или кредита)

-

товарного рынка.

-

Все ресурсы используются полностью, и экономика всегда находится в состоянии полной занятости ресурсов, т.е. наиболее эффективного и рационального их использования. Поэтому объем выпуска всегда находится на своем потенциальном уровне (уровне потенциального ВВП, т.е. ВВП при полной занятости всех экономических ресурсов). Основной проблемой в экономике является ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов делает главной в экономике проблему производства, т.е. совокупного предложения. Поэтому классическая модель – это модель, изучающая экономику со стороны совокупного предложения. Отсюда: основным рынком выступает ресурсный рынок, и, в первую очередь, рынок труда. Совокупный спрос всегда соответствует совокупному предложению. В экономике действует «закон Сэя».

Классическая модель – это модель, описывающая долгосрочный период, так как увеличение производственных возможностей – процесс длительный, а проблема ограниченности ресурсов (увеличение количества и улучшение качества) решается медленно. Все цены в экономике адаптируются к изменению соотношения между спросом и предложением также медленно.

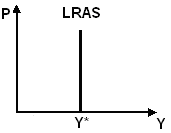

Долгосрочная кривая совокупного предложения изображается как вертикальная линия на уровне потенциального ВВП (Y*)и обозначается LRAS (long -run aggregate supply). Графически кривая долгосрочного совокупного предложения LRAS изображена на рисунке 9.4.

рис. 9.4.

Из допущений о полной занятости и гибкости цен следует, что объем производства находится на уровне потенциального ВВП (Y* на рис. 3.4.), поэтому кривая совокупного предложения, отражающая равновесие в долгосрочном периоде вертикальна, обозначается LRAS. Графически, без учета времени, модель LRAS представлена отрезком №3 на рисунке 9.3.

Реальные рынки в классической модели можно представить следующим образом:

рис. 9.5.

На рис.9.5.1 изображен рынок труда. Он функционирует в условиях совершенной конкуренции, следовательно, ресурсы используются полностью (на уровне полной занятости), кривая предложения труда (LS) вертикальна, и объем предлагаемого труда равен L1. Спрос на труд зависит от ставки заработной платы, причем зависимость обратная (чем выше ставка заработной платы, тем выше издержки фирм, и тем меньшее количество рабочих они нанимают). Поэтому кривая спроса на труд (LD) имеет отрицательный наклон. Первоначально равновесие устанавливается в точке пересечения кривой предложения труда (LS) и кривой спроса на труд (LD1) и соответствует равновесной ставке номинальной заработной платы W1 и количеству занятых L1. Если спрос на труд снизился, и кривая спроса на труд LD1 сдвинется влево до LD2, то при номинальной ставке заработной платы W1 предприниматели наймут (предъявят спрос на) количество рабочих, равное L2. Разница между L1 и L2 есть не что иное, как безработица.

По мнению представителей классической школы, в этих условиях рабочие, как рационально действующие экономические агенты, предпочтут получать более низкий доход, чем не получать никакого. Номинальная ставка заработной платы снизится до W2, и на рынке труда вновь восстановится полная занятость L1. Безработица в классической модели поэтому имеет добровольный характер, поскольку ее причиной выступает отказ рабочего работать за данную ставку номинальной заработной платы (W2), т.е. рабочие добровольно обрекают себя на безработное состояние.

На рис.9.5.2 изображен рынок капитала. Для представителей классической школы - это рынок заемных средств. Здесь взаимодействуют инвестиции I и сбережения S и устанавливается равновесная ставка процента R. Спрос на заемные средства предъявляют фирмы, используя их для покупки инвестиционных товаров, а предложение кредитных ресурсов осуществляют домохозяйства, предоставляя взаймы свои сбережения. Инвестиции отрицательно зависят от ставки процента, так как чем выше цена заемных средств, тем меньше инвестиции фирм, кривая инвестиций, поэтому имеет отрицательный наклон. Зависимость сбережений от ставки процента положительная, так как чем выше ставка процента, тем больше доход, получаемый домохозяйствами от предоставления в кредит своих сбережений. Первоначально равновесие

I1 = S1

устанавливается при величине ставки процента R1. Но если сбережения увеличиваются (кривая сбережений S1 сдвигается вправо до S2), то при прежней ставке процента R1 часть сбережений не будут приносить доход. Такая ситуация по классикам невозможна, так как все экономические агенты ведут себя рационально. Домашние хозяйства предпочтут получать доход по более низкой ставке процента, но на все свои сбережения. Новая равновесная ставка процента установится на уровне R2. При данном уровне процентной ставки все кредитные средства будут использоваться полностью, потому что при этой более низкой ставке процента инвесторы возьмут больше кредитов, и инвестиции увеличатся до I2.

На рис.9.5.3 изображен рынок товаров и услуг. Пусть первоначальное равновесие устанавливается в точке пересечения кривой совокупного предложения AS и совокупного спроса AD1, чему соответствует равновесный уровень цен Р1 и равновесный объем производства на уровне потенциального ВВП - Y*. Поскольку все рынки связаны друг с другом, то снижение номинальной ставки заработной платы на рынке труда, приведет к снижению уровня дохода. Рост сбережений на рынке капитала вызывает снижение потребительских расходов, следовательно, и совокупного спроса.

Кривая AD1 сдвигается влево до AD2. При прежнем уровне цен Р1 фирмы не могут продать всю продукцию, а только ее часть, равную Y2. Фирмы являются рациональными экономическими агентами, поэтому они предпочтут продать весь произведенный объем производства, пусть даже по более низким ценам. В результате уровень цен снизится до Р2, и весь произведенный объем производства будет продан, т.е. равновесие опять установится на уровне потенциального ВВП (Y*).

Таким образом, рынки уравновесились сами собой за счет гибкости цен, и равновесие установилось на уровне полной занятости ресурсов. Изменились только номинальные показатели, а реальные остались без изменения.