- •Оглавление

- •2 Электрохимические системы

- •2.1. Определение электрохимической системы

- •2.2. Прохождение электрического тока в электрохимической системе. Законы фарадея

- •2.3. Термодинамически обратимые и необратимые электрохимические системы

- •2.4. Классификация термодинамически обратимых электрохимических систем

- •2.5. Составляющие электрохимической системы

- •2.6. Идеальные и реальные электрохимические системы

- •3 Метод активности

- •3.1. Формальный метод активности льюиса

- •3.2. Расчет коэффициента активности по дебдш и хюккелю

- •3.3. Расчет коэффициента активности по робинсону и стоксу

- •3.4. Эмпирические способы расчета коэффициентов активности

- •4 Ионные равновесии

- •4.1. Ионные равновесия в растворах электролитов

- •4.2. Сольволиз и буферные свойства

- •4.3. Константы образования комплексных ионов

- •4.4. Ступенчатая диссоциация электролитов

- •4.5. Ионные равновесия в растворах электролитов в присутствии твердой фазы

- •5 Процессы переноса в электрохимических системах

- •5.1. Электрическая проводимость

- •5.1.1. Электронная проводимость

- •Ионная проводимость

- •Электрическая проводимость газов

- •5.1.2.2. Электрическая проводимость твердых тел

- •5.1.2.3. Электрическая проводимость расплавленных соединений

- •5.1.2.4. Электрическая проводимость растворов

- •5.1.3. Теории электрической проводимости растворов

- •5.1.3.1. Простая гидродинамическая теория

- •5.1.3.2. Теория дебая – хюккеля – онзагера

- •5.1.3.3. Теория эйринга

- •5.1.3.4. Протолитическая теория электролитической проводимости

- •5.1.3.5. Применение средней ионной активности для расчета проводимости

- •5.2. Диффузия в растворах электролитов

- •5.3. Диффузионный, или жидкостный, потенциал

- •5.4. Конвективный перенос в растворах

- •5.5. Термодиффузия

- •6. Напряжение электрохимических систем

- •6.1. Возникновение напряжения в электрохимической системе

- •6.2. Равновесные потенциалы на границах раздела фаз

- •6.3. Уравнения равновесного электродного потенциала

- •6.4. Влияние температуры на электродный потенциал

- •6.5. Выбор относительной шкалы потенциалов

- •6.6. Электроды сравнения

- •6.7. Правило лютера

- •6.8. Термодинамическое равновесие с растворителем

- •6.9. Расчет напряжения электрохимических систем с помощью потенциалов в относительной шкале

- •6.9.1. Напряжение электрохимических систем с химической реакцией

- •Напряжение электрохимических систем без химической реакции

- •Напряжение электрохимических систем без химической реакции

- •6.10. Методы устранения диффузионного потенциала

- •4,2 Кмоль/м3 20,4 кмоль/м3

- •6.11. Термодинамика электрохимических систем

- •6.12. Ионоселективные электроду

- •6.12.1. Уравнение мембранного потенциала

- •6.12.2. Электроды с твердыми ионитовыми мембранами

- •6.12.3. Электроды с жидкими ионитовыми memбpahaми

- •6.12.4. Измерение напряжения электрохимических систем с ионоселективными электродами

- •7 Двой ной электрический слой

- •Явления адсорбции при образовании двойного электрического слоя

- •Злектрокапиллярные явления на ртути и твердых металлах

- •7.3. Емкость двойного электрического слоя

- •7.3.1. Влияние специфической адсорбции ионов на поверхностное натяжение и емкость двойного электрического слоя

- •7.3.2. Заряжение емкости двойного электрического слоя

- •7.4. Теории строения двойного электрического слоя

- •7.5. Двойной слой на твердых электродах

- •7.6. Двойной слой на электродах в расплавленных и твердых электролитах

- •%(%8 Кинетика электродных процессов

- •8.1. Поляризационные кривые

- •8.2. Перенапряжение электрохимической стадии

- •8.2.1. Уравнение поляризационной кривой без учета специфической адсорбции и ψ’-потенциала

- •Влияние ψ’-потенциала на скорость реакции разряда — ионизации

- •8.2.3. Стандартная константа скорости реакции переноса электрона и стандартная плотность тока обмена

- •8.2.4. Способы определения коэффициентов переноса из поляризационных кривых

- •8.3. Стадийные электродные реакции

- •8.4. Электрохимические реакции, включающие быстрые химические стадии

- •8.5. Определение порядков электрохимических реакций

- •8.6. Безбарьерные и безактивациониые электрохимические реакции

- •8.7. Кинетика реакций при конечных степенях заполнения поверхности

- •9 Диффузионная кинетика

- •9.1. Перенапряжение диффузии

- •9.2. Перенапряжение диффузии с учетом миграции

- •9.3. Поляризационные кривые при замедленной стадии диффузии

- •9.4. Окислительно-восстановительные реакции

- •9.5. Сложные окислительно-восстановительные реакции

- •9.6. Наложение перенапряжения диффузии и замедленного переноса электронов (смешанная кинетика)

- •10 Перенапряжение химической реакции

- •10.1. Перенапряжение, обусловленное предшествующей гомогенной химической реакцией в катодном процессе и последующей химической реакцией в анодном процессе

- •10.2. Общий случай электрохимической реакции с замедленной гомогенной химической стадией

- •10.3. Перенапряжение, обусловленное гетерогенными химическими стадиями

- •10.4. Зависимость плотности тока от концентрации и порядок химической реакции

- •11 Примеры различных механизмов электрохимических реакций

- •11.1. Реакция выделения водорода

- •11.2. Кинетика реакций в расплавах и твердых электролитах

- •12 Кинетика реакций электрохимического выделения металлов

- •12.1. Кинетика реакций выделения металлов на жидких катодах

- •12.2. Кинетика реакций при электроосаждении металлов на твердых электродах

- •12.3. Влияние поверхностно-активных веществ на рост кристаллов

- •12.4. Влияние природы металла и состава раствора на кинетические параметры

- •12.5. Электроосаждение металлов из расплавов

- •12.6. Электрохимическое восстановление оксидов

- •13 Анодное растворение и пассивность металлов

- •13.1. Анодное растворение металлов

- •13.2. Пассивность металлов

- •13.2.1. Теория пассивности

- •13.2.2. Кинетика процесса пассивирования

- •14 Короткозамкнутые электрохимические системы

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Электрохимическая коррозия

- •14.2.1. Скорость коррозии металла и коррозионный потенциал

- •14.2.2. Растворение металлов под током в коррозйонноактивных средах

- •14.2.3. Коррозия технических металлов

- •14.2.4. Способы снижения скорости коррозионного процесса

- •14.3. Контактное вытеснение металлов (цементация)

- •14.3.1. Общие положения

- •14.3.2. Кинетика процесса цементации

- •14.3.3. Конечный период цементации

- •15 Параллельные электрохимические реакции

- •15.1. Условия протеканий параллельных реакций

- •15.2. Распределение плотности тока между параллельными реакциями

- •16 Основы методов исследования электрохимических реакций

- •16.1. Общие требования к методам исследования

- •16.2. Электроды, применяемые в кинетических исследованиях

- •16.3. Измерение потенциалов под током

- •16.4. Методы исследования

- •Литература

5.4. Конвективный перенос в растворах

Процесс доставки вещества из неподвижного раствора к поверхности твердого тела, где происходит его потребление, сопровождается непрерывным увеличением толщины диффузионного слоя, в котором происходит падение концентрации. В реальных же условиях жидкий электролит никогда не находится в неподвижном состоянии, а всегда перемешивается. Перемешивание может быть специальным (мешалками, подачей потока раствора на электрод, движением электрода или пропусканием струй газа через электролизер), либо может возникать из-за разности в плотности электролита у поверхности электрода и в объеме раствора или в результате выделения газов на поверхности электрода. Любое движение электролита вызывает конвективный перенос вещества.

Перемешивание электролита приводит к тому, что концентрация вещества в толще объема везде одинакова, а градиент концентрации ограничен только тонким слоем раствора, непосредственно прилегающим к поверхности электрода. Толщина этого слоя тем меньше, чем интенсивнее перемешивание. Таким образом, на чисто диффузионный перенос вещества к поверхности электрода в реальных условиях накладывается конвективный перенос, определяемый характером движения раствора.

Задача определения конвективного, переноса не может быть решена в общем виде, а решается лишь для определенных случаев движения жидкости относительно поверхности электрода.

Точное

решение задачи получено для переноса

вещества к поверхности вращающегося

дискового электрода и к растущей ртутной

капле. Поток вещества, обусловленный

конвекцией, равен произведению

скорости движения жидкости

![]() на

концентрацию

на

концентрацию

![]()

и характеризует, как и любой поток, количество молей вещества, переносимых за 1 с через поверхность площадью 1 м2 (как поток, так и скорость — величины векторные). Для определения конвективного переноса нужно, следовательно, знать закон изменения скорости движения жидкости при приближении к поверхности твердого тела.

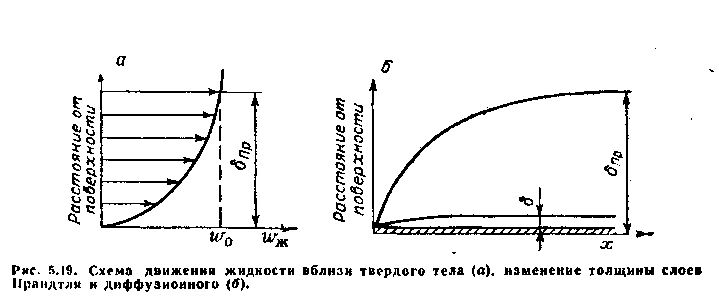

На границе раздела жидкость — твердое тело существует чрезвычайно тонкий неподвижный слой жидкости. По мере удаления от поверхности скорость движения жидкости увеличивается и на достаточно большом расстоянии становится равной скорости в объеме раствора. Распределение скорости движения жидкости в зависимости от расстояния до поверхности электрода показано на рис. 5.19, а.

Слой

жидкости у поверхности твердого тела

с переменной скоростью

движения называется слоем

Прандтля, и

его толщина обозначена

на рис. 5.19,6 через

![]() .

Так как жидкость обладает определенной

вязкостью, то толщина слоя Прандтля не

везде одинакова. Например, при набегании

жидкости на горизонтальную пластину

в точке набегания толщина слоя Прандтля

равна нулю и подрастает

вдоль пластины (координата х)

по

закону

.

Так как жидкость обладает определенной

вязкостью, то толщина слоя Прандтля не

везде одинакова. Например, при набегании

жидкости на горизонтальную пластину

в точке набегания толщина слоя Прандтля

равна нулю и подрастает

вдоль пластины (координата х)

по

закону

![]()

где —кинематическая вязкость; 0 — скорость движения жидкости вне пределов слоя Прандтля.

Слой Прандтля нельзя, однако, отождествлять со слоем, в котором перенос вещества к поверхности осуществляется молекулярной диффузией. В наружной части слоя Прандтля движение жидкости еще настолько велико, что конвективный перенос превалирует над диффузионным. В близлежащих к поверхности слоях жидкости, обладающих очень малой скоростью, преобладающим становится диффузионный перенос вещества.

Движение жидкости у поверхности твердого тела будет влиять на толщину диффузионного слоя, которая зависит от вязкости электролита, расположения электрода и т. д.

Рассмотрим сначала образование диффузионного слоя в случае набегания ламинарного потока вязкой несжимаемой жидкости на горизонтальную, достаточно большую пластину, причем направление движения жидкости параллельно пластине. В месте набегания толщина диффузионного слоя, как и слоя Прандтля, равна, нулю, ибо здесь силы трения еще не успели затормозить слои жидкости, непосредственно прилегающие к твердому телу. Затем, по мере продвижения вдоль твердой поверхности, толщина диффузионного слоя будет расти сначала быстро, затем все медленнее и медленнее, пока не достигнет практически постоянного значения.

В. Г. Левич показал, что

![]()

откуда с учетом предыдущего уравнения:

![]()

Здесь k — коэффициент пропорциональности, равный 3.

Поскольку по порядку величин для водных растворов D ≈ ≈10–9 м2/с, a ν = 10–6 м2/с, то

![]()

т. е. толщина диффузионного слоя составляет примерно 10% от толщины слоя Прандтля.

Для турбулентного режима набегания жидкости приближенный расчет толщины диффузионного слоя с точностью до постоянного значения приводит к выражению:

![]()

Сопоставление двух выражений для δ показывает, что в случае турбулентного режима движения жидкости толщина диффузионного слоя много меньше зависит от координаты х и резче уменьшается с увеличением w0, чем в случае ламинарного потока.

Для вертикального пластинчатого электрода толщину диффузионного слоя при естественной конвекции можно рассчитать по уравнению

![]()

где k — коэффициент, равный 0,51 — 0,73; х — координата на поверхности электрода, отсчитанная от верхнего или нижнего края электрода, в зависимости от того, идет ли повышение или понижение плотности раствора в диффузионном слое; g — ускорение свободного падения; ΔС — разность концентраций у поверхности электрода и в объеме раствора; α = дρ/дС — коэффициент изменения плотности раствора (ρ—плотность, а С — концентрация раствора).

При наличии фонового электролита изменение плотности раствора вблизи электрода значительно меньше, чем в его отсутствие, поэтому и естественная конвекция невелика.

Для ориентировочного расчета изменения толщины диффузионного слоя с интенсивностью перемешивания с успехом применяют простую эмпирическую зависимость

![]()

где k — коэффициент пропорциональности, определяемый из опыта; wп – скорость перемешивания, которая пропорциональна частоте вращения мешалки или количеству пропускаемого через раствор газа, или какому-нибудь другому фактору, обусловливающему перемешивание; β — постоянная, равная примерно 0,5 для ламинарного режима и около 0,9 для турбулентного.

Знание зависимости толщины диффузионного слоя от скорости потока жидкости позволяет определить поток вещества к поверхности электрода, например, по первому закону Фика в случае стационарного режима.