- •Оглавление

- •2 Электрохимические системы

- •2.1. Определение электрохимической системы

- •2.2. Прохождение электрического тока в электрохимической системе. Законы фарадея

- •2.3. Термодинамически обратимые и необратимые электрохимические системы

- •2.4. Классификация термодинамически обратимых электрохимических систем

- •2.5. Составляющие электрохимической системы

- •2.6. Идеальные и реальные электрохимические системы

- •3 Метод активности

- •3.1. Формальный метод активности льюиса

- •3.2. Расчет коэффициента активности по дебдш и хюккелю

- •3.3. Расчет коэффициента активности по робинсону и стоксу

- •3.4. Эмпирические способы расчета коэффициентов активности

- •4 Ионные равновесии

- •4.1. Ионные равновесия в растворах электролитов

- •4.2. Сольволиз и буферные свойства

- •4.3. Константы образования комплексных ионов

- •4.4. Ступенчатая диссоциация электролитов

- •4.5. Ионные равновесия в растворах электролитов в присутствии твердой фазы

- •5 Процессы переноса в электрохимических системах

- •5.1. Электрическая проводимость

- •5.1.1. Электронная проводимость

- •Ионная проводимость

- •Электрическая проводимость газов

- •5.1.2.2. Электрическая проводимость твердых тел

- •5.1.2.3. Электрическая проводимость расплавленных соединений

- •5.1.2.4. Электрическая проводимость растворов

- •5.1.3. Теории электрической проводимости растворов

- •5.1.3.1. Простая гидродинамическая теория

- •5.1.3.2. Теория дебая – хюккеля – онзагера

- •5.1.3.3. Теория эйринга

- •5.1.3.4. Протолитическая теория электролитической проводимости

- •5.1.3.5. Применение средней ионной активности для расчета проводимости

- •5.2. Диффузия в растворах электролитов

- •5.3. Диффузионный, или жидкостный, потенциал

- •5.4. Конвективный перенос в растворах

- •5.5. Термодиффузия

- •6. Напряжение электрохимических систем

- •6.1. Возникновение напряжения в электрохимической системе

- •6.2. Равновесные потенциалы на границах раздела фаз

- •6.3. Уравнения равновесного электродного потенциала

- •6.4. Влияние температуры на электродный потенциал

- •6.5. Выбор относительной шкалы потенциалов

- •6.6. Электроды сравнения

- •6.7. Правило лютера

- •6.8. Термодинамическое равновесие с растворителем

- •6.9. Расчет напряжения электрохимических систем с помощью потенциалов в относительной шкале

- •6.9.1. Напряжение электрохимических систем с химической реакцией

- •Напряжение электрохимических систем без химической реакции

- •Напряжение электрохимических систем без химической реакции

- •6.10. Методы устранения диффузионного потенциала

- •4,2 Кмоль/м3 20,4 кмоль/м3

- •6.11. Термодинамика электрохимических систем

- •6.12. Ионоселективные электроду

- •6.12.1. Уравнение мембранного потенциала

- •6.12.2. Электроды с твердыми ионитовыми мембранами

- •6.12.3. Электроды с жидкими ионитовыми memбpahaми

- •6.12.4. Измерение напряжения электрохимических систем с ионоселективными электродами

- •7 Двой ной электрический слой

- •Явления адсорбции при образовании двойного электрического слоя

- •Злектрокапиллярные явления на ртути и твердых металлах

- •7.3. Емкость двойного электрического слоя

- •7.3.1. Влияние специфической адсорбции ионов на поверхностное натяжение и емкость двойного электрического слоя

- •7.3.2. Заряжение емкости двойного электрического слоя

- •7.4. Теории строения двойного электрического слоя

- •7.5. Двойной слой на твердых электродах

- •7.6. Двойной слой на электродах в расплавленных и твердых электролитах

- •%(%8 Кинетика электродных процессов

- •8.1. Поляризационные кривые

- •8.2. Перенапряжение электрохимической стадии

- •8.2.1. Уравнение поляризационной кривой без учета специфической адсорбции и ψ’-потенциала

- •Влияние ψ’-потенциала на скорость реакции разряда — ионизации

- •8.2.3. Стандартная константа скорости реакции переноса электрона и стандартная плотность тока обмена

- •8.2.4. Способы определения коэффициентов переноса из поляризационных кривых

- •8.3. Стадийные электродные реакции

- •8.4. Электрохимические реакции, включающие быстрые химические стадии

- •8.5. Определение порядков электрохимических реакций

- •8.6. Безбарьерные и безактивациониые электрохимические реакции

- •8.7. Кинетика реакций при конечных степенях заполнения поверхности

- •9 Диффузионная кинетика

- •9.1. Перенапряжение диффузии

- •9.2. Перенапряжение диффузии с учетом миграции

- •9.3. Поляризационные кривые при замедленной стадии диффузии

- •9.4. Окислительно-восстановительные реакции

- •9.5. Сложные окислительно-восстановительные реакции

- •9.6. Наложение перенапряжения диффузии и замедленного переноса электронов (смешанная кинетика)

- •10 Перенапряжение химической реакции

- •10.1. Перенапряжение, обусловленное предшествующей гомогенной химической реакцией в катодном процессе и последующей химической реакцией в анодном процессе

- •10.2. Общий случай электрохимической реакции с замедленной гомогенной химической стадией

- •10.3. Перенапряжение, обусловленное гетерогенными химическими стадиями

- •10.4. Зависимость плотности тока от концентрации и порядок химической реакции

- •11 Примеры различных механизмов электрохимических реакций

- •11.1. Реакция выделения водорода

- •11.2. Кинетика реакций в расплавах и твердых электролитах

- •12 Кинетика реакций электрохимического выделения металлов

- •12.1. Кинетика реакций выделения металлов на жидких катодах

- •12.2. Кинетика реакций при электроосаждении металлов на твердых электродах

- •12.3. Влияние поверхностно-активных веществ на рост кристаллов

- •12.4. Влияние природы металла и состава раствора на кинетические параметры

- •12.5. Электроосаждение металлов из расплавов

- •12.6. Электрохимическое восстановление оксидов

- •13 Анодное растворение и пассивность металлов

- •13.1. Анодное растворение металлов

- •13.2. Пассивность металлов

- •13.2.1. Теория пассивности

- •13.2.2. Кинетика процесса пассивирования

- •14 Короткозамкнутые электрохимические системы

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Электрохимическая коррозия

- •14.2.1. Скорость коррозии металла и коррозионный потенциал

- •14.2.2. Растворение металлов под током в коррозйонноактивных средах

- •14.2.3. Коррозия технических металлов

- •14.2.4. Способы снижения скорости коррозионного процесса

- •14.3. Контактное вытеснение металлов (цементация)

- •14.3.1. Общие положения

- •14.3.2. Кинетика процесса цементации

- •14.3.3. Конечный период цементации

- •15 Параллельные электрохимические реакции

- •15.1. Условия протеканий параллельных реакций

- •15.2. Распределение плотности тока между параллельными реакциями

- •16 Основы методов исследования электрохимических реакций

- •16.1. Общие требования к методам исследования

- •16.2. Электроды, применяемые в кинетических исследованиях

- •16.3. Измерение потенциалов под током

- •16.4. Методы исследования

- •Литература

5.1.1. Электронная проводимость

Металлы, характеризующиеся небольшой энергией перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости, уже при нормальной температуре имеют в зоне проводимости достаточное число электронов для обеспечения высокой электрической проводимости. Проводимость металлов уменьшается с повышением температуры. Это происходит из-за того, что с ростом температуры в металлах преобладает эффект увеличения колебательной энергии ионов кристаллической решетки, оказывающий сопротивление направленному движению электронов, над эффектом увеличения числа носителей заряда в зоне проводимости. Сопротивление химически чистых металлов с повышением температуры возрастает, увеличиваясь примерно на 4∙10–3 R0 при повышении температуры на градус (R0 — сопротивление при 0°С). Для большинства химически чистых металлов при нагревании наблюдается прямолинейная зависимость между сопротивлением и температурой

R = R0 (1 + αt)

где α — температурный коэффициент сопротивления.

Температурные коэффициенты сплавов могут изменяться в широких пределах, например, у латуни α = 1,5∙10–3, а у константана α = 4∙10–6.

Удельная проводимость металлов и сплавов лежит в пределах 106 — 7∙107 См/м. Электрическая проводимость металла зависит от числа и заряда электронов, участвующих в переносе тока, и среднего времени пробега между столкновениями. Эти же параметры при данной напряженности электрического поля определяют и скорость движения электрона. Поэтому плотность тока в металле может быть выражена уравнением

![]()

где

![]() — средняя скорость упорядоченного

движения зарядов; п

–

число

электронов зоны проводимости в единице

объема.

— средняя скорость упорядоченного

движения зарядов; п

–

число

электронов зоны проводимости в единице

объема.

Полупроводники по своей проводимости занимают промежуточное положение между металлами и изоляторами. Чистые полупроводниковые материалы, например германий и кремний, обладают собственной проводимостью.

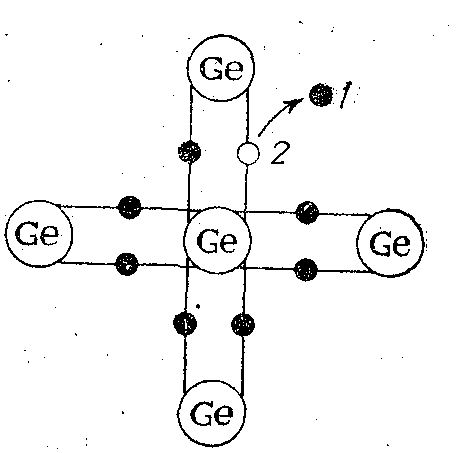

Рис. 5.1. Схема возникновения пары электрон проводимости (1) – дырка (2).

Собственная проводимость обусловлена тем, что при тепловом возбуждении электронов происходит их переход из валентной зоны в зону проводимости. Эти электроны под действием разности потенциалов движутся в определенном направлении и обеспечивают электронную проводимость полупроводников. При переходе электрона в зону проводимости в валентной зоне остается вакантное место — «дырка», эквивалентное присутствию единичного положительного заряда. Дырка также может перемещаться под действием электрического поля в результате перескока на ее место электрона валентной зоны, но в сторону, противоположную движению электронов зоны проводимости, обеспечивая дырочную проводимость полупроводника. Процесс образования дырки показан на рис. 5.1.

Таким образом, в полупроводнике с собственной проводимостью имеется два типа носителей заряда— электроны и дырки, которые обеспечивают электронную и дырочную проводимость полупроводника.

В полупроводнике с собственной проводимостью число электронов в зоне проводимости равно числу дырок в валентной зоне. При данной температуре в полупроводнике существует динамическое равновесие между электронами и дырками, т. е. скорость их образования равна скорости рекомбинации. Рекомбинация электрона зоны проводимости с дыркой валентной зоны приводит к «образованию» электрона в валентной зоне.

Удельная проводимость полупроводника зависит от концентрации носителей заряда, т. е. от их числа в единице объема. Обозна-чим концентрацию электронов ni, а концентрацию дырок рi. В полупроводнике с собственной проводимостью ni = pi (такие полупроводники кратко называются полупроводниками i-типа). Концентрация носителей заряда, например в чистом германии, равна ni = pi ≈1019 м–3, в кремнии — примерно 1016 м–3 и составляет 10–7 — 10–10 % по отношению к числу атомов N.

Под

действием электрического поля в

полупроводнике происходит направленное

движение электронов и дырок. Плотность

тока проводимости

складывается из электронной ie

и

дырочной ip

плотностей

токов: i

= ie

+ ip,

которые,

несмотря на равенство концентраций

носителей, не равны по величине, так как

скорости движения

(подвижности) электронов

![]() и дырок

и дырок

![]() различны.

Плотность

электронного тока равна:

различны.

Плотность

электронного тока равна:

![]()

Средняя скорость движения электронов пропорциональна напряженности Е' электрического поля:

![]()

91

Коэффициент пропорциональности we0 характеризует скорость движения электрона при единичной напряженности электрического поля и называется абсолютной скоростью движения. При комнатной температуре в чистом германии we0 = 0,36 м2/(В∙с).

Из двух последних уравнений получаем:

![]()

Повторив аналогичные рассуждения для дырочной проводимости, можем записать:

![]()

Тогда для полной плотности тока:

![]()

Сравнивая выражение для i с законом Ома i = κЕ', при S = 1 м2 получим:

![]()

Как указано выше, у полупроводника с собственной проводимостью ni = pi, следовательно

![]()

wp0 всегда ниже we0, например в германии wp0 = 0, 18 м2/(В∙с), а we0 = 0,36 м2/(В∙с).

Таким образом, удельная электрическая проводимость полупроводника зависит от концентрации носителей и их абсолютных скоростей и аддитивно складывается из двух членов:

κi = κe + κp

Закон Ома для полупроводников выполняется лишь в том случае, если концентрация носителей ni не зависит от напряженности поля. При высоких напряженностях поля, которые называются критическими (для германия Eкр’ = 9∙104 В/м, для кремния Eкр’ = 2,5∙104 В/м), закон Ома нарушается, что связано с изменением энергии электрона в атоме и снижением энергии перевода в зону проводимости, а также с возможностью ионизации атомов решетки. Оба эффекта вызывают увеличение концентрации носителей заряда.

Электрическая проводимость при высоких напряженностях поля выражается эмпирическим законом Пуля:

ln κ = ln κ0 + α (E’ – Eкр’)

где κ0 — удельная проводимость при Е’ = Екр’.

При повышении температуры в полупроводнике происходит интенсивная генерация носителей заряда, причем их концентрация увеличивается быстрее, чем уменьшается абсолютная скорость движения электронов из-за теплового движения. Поэтому, в отличие

от металлов, электрическая проводимость полупроводников с по- вышением температуры возрастает. В первом приближении для небольшого интервала температур зависимость удельной проводимости полупроводника от температуры может быть выражена уравнением

![]()

где k — постоянная Больцмана; А — энергия активации (энергия, необходимая для перевода электрона в зону проводимости).

Вблизи абсолютного нуля все полупроводники являются хорошими изоляторами. С повышением температуры на градус их проводимость увеличивается в среднем на 3 — 7%.

При введении в чистый полупроводник примесей к собственной электрической проводимости добавляется примесная электрическая проводимость. Если, например, в германий вводить элементы V группы периодической системы (Р, As, Sb), то последние образуют решетку с германием с участием четырех электронов, а пятый электрон, в связи с малой энергией ионизации атомов примеси (около 1,6∙10–21), переходит от атома примеси в зону проводимости. В таком полупроводнике будет преобладать электронная проводимость (полупроводник называется электронным полупроводником п-типа]. Если атомы примеси обладают большим сродством к электрону, чем германий, например элементы III группы (In, Ga, В, А1), то они отнимают электроны от атомов германия и в валентной зоне образуются дырки. В таких полупроводниках преобладает дырочная проводимость (полупроводник р-типа]. Атомы примесей, обеспечивающие электронную проводимость, являются донорами электронов, а дырочную — акцепторами) .

Примесные полупроводники обладают более высокой электрической проводимостью, чем полупроводники с собственной проводимостью, если концентрация атомов донорной NД или акцепторной NА примеси превышает концентрацию собственных носителей заряда. При больших значениях NД и NA можно пренебречь концентрацией собственных носителей. Носители заряда, концентрация которых преобладает в полупроводнике, называются основными. Например, в германии n-типа nn ≈ 1022 м–3, в то время как ni ≈ 1019 м~3, т. е. концентрация основных носителей в 103 раз превышает концентрацию собственных носителей.

Для примесных полупроводников справедливы соотношения:

nnpn = nipi = ni2 = pi2

nppp = nipi = ni2 = pi2

Первое из этих уравнений записано для полупроводника n-типа, а второе — для полупроводника р-типа. Из данных соотношений следует, что очень небольшое количество примеси (около 10–4 0/о) значительно увеличивает концентрацию носителей заряда, в результате чего электрическая проводимость возрастает.

Если пренебречь концентрацией собственных носителей и считать NД ≈nn для полупроводника n-типа и NA ≈ рр для полупроводника р-типа, то удельная электрическая проводимость примесного полупроводника может быть выражена уравнениями:

![]()

![]()

При наложении электрического поля в полупроводниках n-типа перенос заряда осуществляется электронами, а в полупроводниках р-типа — дырками.

При внешних воздействиях, например при облучении, концентрация носителей заряда изменяется и может быть разной в различных частях полупроводника. В этом случае, как и в растворах, в полупроводнике протекают процессы диффузии. Закономерности Процессов диффузии подчиняются уравнениям Фика. Коэффициенты диффузии носителей заряда значительно выше, чем ионов в растворе. Например, у германия коэффициент диффузии электронов равен 98∙10–4 м2/с, дырок — 47∙10–4 м2/с. Типичными полупроводниками, помимо германия и кремния, при комнатной температуре являются ряд оксидов, сульфидов, селенидов, телуридов и т. д. (например, CdSe, GaP, ZnO, CdS, SnO2, In2O3, InSb).