- •Издание училища

- •В.1. Место рлс в радиолокационной системе

- •Глава 1. Основные характеристики рлс и требования, предъявляемые к ним

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Состав радиолокационной информации

- •1.3. Зона обзора

- •1.4. Точность измерения координат

- •1.5. Разрешающие способности по координатам

- •1.6. Помехозащищенность

- •1.7. Информационная способность

- •1.8. Надежность

- •1.9. Электромагнитная совместимость

- •1.10. Маневренные характеристики

- •Глава 2. Дальность действия рлс в различных условиях ее работы

- •2.1. Уравнение радиолокации в режиме обзора при произвольных форме зоны обнаружения и способе обзора

- •2.1.1. Вывод уравнения радиолокации

- •2.1.2. Изодальностная зона обнаружения

- •2.1.3. Изовысотная зона обнаружения

- •2.1.4. Смешанная зона обнаружения

- •2.2. Дальность действия рлс с учетом затухания радиоволн в атмосфере

- •2.3. Дальность действия рлс в условиях активных маскирующих помех

- •2.3.1. Дальность действия рлс в условиях активных шумовых маскирующих помех

- •2.3.2. Дальность действия рлс в условиях импульсных помех

- •2.4. Дальность действия рлс в условиях маскирующих пассивных помех

- •Действия рлс при включении аппаратуры защиты в условиях отсутствия пп

- •2.5. Дальность обнаружения маловысотных целей

- •2.6. Упрощенные формы записи уравнения радиолокации

- •Глава 3. Основные характеристики радиолокационных целей

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Статистические модели целей

- •3.3. Оценка влияния и на вероятность обнаружения цели

- •3.3.1. Оценка влияния вида плотности распределения вероятности эпц

- •3.3.2. Оценка влияния вида энергетического спектра флюктуации отраженного сигнала

- •3.4. Оценка среднего значения эффективной поверхности радиолокационных целей

- •3.4.1. Точечные (сосредоточенные) цели

- •3.4.2. Распределенные цели

- •3.5. Энергетический спектр флюктуаций сигнала, отраженного от точечной цели

- •3.6. Энергетический спектр флюктуаций сигнала, отраженного от распределенной цели

- •Глава 4. Показатели качества и параметры обнаружения

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Показатели качества радиолокационного обнаружения в точке

- •4.3. Показатели качества радиолокационного обнаружения за обзор

- •4.4. Период ложной тревоги

- •4.5. Интегральные вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги

- •4.6. Выбор значений показателей качества обнаружения

- •4.7. Параметры обнаружения и связь между ними

- •4.8. Определение требуемого значения отношения сигнал—шум на входе устройства сравнения с порогом

- •5.1. Основные отличия целей и маскирующих пассивных помех

- •5.2. Пути повышения помехозащищен-ности рлс в условиях маскирующих пассивных помех

- •5.3. Выбор структуры зондирующего сигнала при работе рлс в условиях пассивных помех

- •5.4. Способы обеспечения заданного значения 1-й слепой скорости

- •5.5. Классификация систем сдц

- •5.6. Обобщенная структурная схема и основные характеристики системы сдц

- •5.7. Система сдц с эквивалентной

- •5.7.1. Структурная схема системы сдц

- •5.7.2. Основные характеристики системы

- •5.7.3. Принципы построения элементов и устройств системы сдц

- •5.7.4. Влияние нестабильностей аппаратуры на эффективность сдц

- •5.8. Системы сдц с внутренней когерентностью на базе устройств чпк на радиочастоте

- •5.9. Системы сдц с внешней когерентностью

- •5.9.1. Система сдц с некогерентной компенсацией пп

- •5.9.2. Система сдц с помеховым гетеродином

- •5.9.3. Основные характеристики систем

- •5.10. Системы сдц на базе автокомпенсаторов

- •5.10.1. Структурная схема

- •5.10.2. Основные характеристики чпак

- •5.10.3. Требования к функциональным элементам чпак и их обеспечение

- •5.11. Фильтровые и корреляционно-фильтровые системы сдц

- •5.11.1. Фильтровые системы сдц

- •5.11.2. Корреляционно-фильтровые системы сдц

- •5.11.3. Основные характеристики систем

- •6.2.2. Шумовая автоматическая регулировка усиления

- •6.2.3. Усилители с логарифмической амплитудной характеристикой

- •6.2.4. Автоматическая регулировка порога ограничения

- •6.3. Повышение помехозащищенности за счёт увеличения плотности потока энергии зондирующего сигнала

- •6.4. Технические решения, обеспечивающие защиту рлс методом пространственной селекции

- •6.4.1. Основные пути реализации метода пространственной селекции

- •6.4.2. Уменьшение угловых размеров главного лепестка диаграммы направленности

- •6.4.3. Снижение уровня боковых лепестков

- •6.4.4. Уменьшение уровня приёма в направлениях на постановщики активных помех

- •6.5. Технические решения, обеспечивающие защиту рлс от помех по главному лепестку диаграммы направленности

- •6.6. Принципы построения систем перестройки рабочей частоты рлс

- •6.6.1. Требования к параметрам системы перестройки станции

- •6.6.2. Структурная схема спс

- •6.7. Устройства защиты рлс от импульсных помех

- •6.7.1. Виды импульсных помех

- •6.7.2. Устройства защиты от узкополосных импульсных помех

- •6.7.3. Устройства защиты от широкополосных импульсных помех

- •6.7.4. Устройства защиты от несинхронных импульсных помех

- •6.7.5. Особенности построения устройств защиты от оип

- •6.8. Принципы построения анализаторов помеховои обстановки в адаптивных рлс

- •Глава 7. Принципы построения аппаратуры пеленгации постановщиков активных помех

- •7.1 Требования предъявляемые к аппаратуре пеленгации

- •7.2. Обобщенная структурная схема и варианты технической реализации аппаратуры пеленгации

- •8.Обеспечение электромагнитной совместимости рлс

- •8.1. Пути обеспечения электромагнитной совместимости рлс

- •8.2. Технические решения, обеспечивающие ослабление неосновных излучений рлс

- •8.3. Технические решения, обеспечивающие ослабление приема по неосновным каналам

- •Глава 9. Потери в тракте приёма и выделения сигналов из помех и технические решения, обеспечивающие их снижение

- •9.1 Обобщенная структурная схема тракта приёма и выделения сигналов из помех

- •9.2. Потери в приёмной антенне

- •9.3. Потери в тракте высокой частоты на прием

- •9.3.1. Обобщенная структурная схема тракта высокой частоты импульсной рлс

- •9.3.2. Методика учета потерь в тракте высокой частоты

- •9.4. Потери за счет рассогласования частотной характеристики линейной части приемника и частотного спектра сигнала

- •9.4.1. Составляющие коэффициента потерь Lрф

- •9.4.2. Потери рассогласования, обусловленные наличием побочных каналов приема

- •Потери рассогласования,обусловленные неоптимальностью формы ачх линейной части приёмника

- •9.4.3. Потери рассогласования, обусловленные расстройкой приёмника по частоте

- •9.5. Требования к системам апч и технические решения, обеспечивающие их выполнение

- •9.6. Потери интегрирования

- •9.7. Принципы построения рециркуляторов

- •9.7.1. Общие сведении о рециркуляторах

- •9.7.2. Рециркулятор на базе ультразвуковой линии задержки

- •9.7.3. Требования к функциональным элементам рециркулятора

- •9.7.4. Многоступенчатые рециркуляторы

- •9.8. Накопители на электронно-лучевой трубке

- •9.9. Комплексирование накопителей

- •9.10. Потери. Обусловленные накоплением дополнительного шума

- •9.10.1. Причины возникновения потерь

- •9.10.2. Объединение сигналов в рлс с парциальной диаграммой направленности на приём

- •9.10.3. Накопление дополнительного шума на экране элт

- •9.10.4. Накопление дополнительного шума в вус

- •9.11. Потери за счет ограничения сигналов сверху

- •9.12. Потери за счет нестабильности порогового уровня и коэффициента усиления приёмника

- •9.13. Потери за счет нестационарности помех на входе системы обработки сигналов

- •9.13.1. Причины нестационарности помех

- •9.13.2. Стабилизация вероятности ложной тревоги в условиях отражений от протяженных источников пп

- •9.13.3. Непараметрические обнаружители

- •9.14. Потери, связанные с работой оператора

- •9.15. Методика учета потерь в тракте приёма и выделения сигналов

- •Глава 10. Обеспечение требований к параметрам зондирующего сигнала

- •10.1. Параметры зондирующего сигнала и их влияние на характеристики рлс

- •10.2. Основные типы передающих устройств и их сравнительная характеристика

- •Глава 11. Влияние способа обзора зоны обнаружения на характеристики рлс

- •11.1. Виды и способы обзора зоны

- •11.2. Сравнение способов обзора зоны обнаружения при отсутствии потерь

- •11.3. Сравнение способов обзора зоны обнаружения при наличии потерь

- •11.4. Возможности уменьшения числа парциальных каналов в трехкоординатных рлс

- •Глава 12. Обеспечение требований к точности измерения координат

- •12.1. Общие сведения об ошибках измерения. Связь между ошибками

- •12.2. Ошибки измерения дальности и технические решения, обеспечивающие их снижение

- •12.2.1. Потенциальная ошибка измерения дальности

- •12.2.2. Ошибка измерения дальности за счет особенностей распространения радиоволн

- •12.2.3. Инструментальная ошибка измерения дальности

- •12.2.4. Динамическая ошибка

- •12.3. Ошибки измерения угловых координат и технические решения, обеспечивающие их снижение

- •12.3.1. Потенциальная ошибка

- •12.3.2. Ошибки измерения угловых координат за счёт особенностей распространения радиоволн

- •12.3.3. Инструментальная ошибка измерения угловых координат

- •12.4.1. Уравнение высоты

- •К разрешающим способностям рлс по координатам

- •13.5. Реальная разрешающая способность рлс по высоте

- •13.6. Вероятность разрешения целей в группе

- •Глава 14 особенности построения рлс с широкополосными зондирующими сигналами

- •Глава is. Особенности построения рлс с электронным управлением лучом

- •Глава 16. Особенности построения мс с цифровой обработкой сигналов

- •16,3.1. Общие понятия

- •16.3.3. Устройство квантования

- •16.3.4, Параметры ацп

- •16.3.5. Типы ацп

- •16.4.1. Обнаружитель типа движущегося окна

- •16.5. Особенности построения цифровых обнаружителей

- •16.5.1. Вычислитель модуля

- •16.5.2. Цифровые накопители

- •16.7.2. Особенности технической реализации цгфп,

- •16.7,3. Особенности технической реализаций

- •16.8. Цифровые авто компенсаторы

- •Глава 1. Основные характеристики рлс и требования, предъявляемые

- •Глава 2. Дальность действия рлс в различных условиях ее работы . 22

- •Глава 3. Основные характеристики радиолокационных целей ... 43

- •Глава 4. Показатели качества и параметры обнаружения .... 59

- •Глава 5 Обеспечение требуемой помехозащищенности рлс и условиях

- •Глава 7. Принципы построения аппаратуры пеленгации постщювщиков

- •Глава 8. Обеспечение электромагнитной совместимости рлс . . . F79

- •Глава 10. Обеспеченно требований к параметрам зондирующего сигнала 22s1

- •Глава 13. Обеспечение требований к разрешающим способностям рлс

- •[6.Я. Цифровые Ёвтокомпевсаторы 345

6.4.4. Уменьшение уровня приёма в направлениях на постановщики активных помех

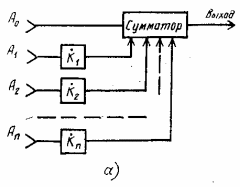

Для снижения уровня помех, приходящих с направлений, не совпадающих с направлением на источник сигнала, можно использовать компенсационный метод, принцип которого заключается в следующем. Приёмная антенная система состоит из основной А0 и дополнительных антенн А1, А2, …, Аn (рис. 6.10а). В каждом из дополнительных каналов приёма включаются усилители с

Рис. 6.10. Многоканальная система обработки сигналов: а - обобщенная схема; б — на базе автокомпенсаторов

регулируемыми комплексными коэффициентами передачи . Колебания, прошедшие через соответствующие каналы, поступают на сумматор. Результирующая диаграмма направленности такой антенной системы определяется соотношением

![]()

где - диаграмма направленности антенны i-го канала.

Путём подбора коэффициентов можно добиться образования провалов в результирующей диаграмме направленности в направлении на ПАП при несущественном искажении главного лепестка диаграммы. Для формирования провалов в заданных направлениях коэффициенты передачи должны удовлетворять следующей системе уравнений:

![]()

(6.6)

При эта система уравнений будет иметь по крайней мере одно решение, если выбраны с учётом требований, о которых будет сказано ниже. При в общем случае система уравнений не будет иметь решения. Последнее означает, что для формирования в результирующей диаграмме направленности провалов на N постановщиков активных помех необходимо иметь в общем случае не менее N дополнительных каналов приёма со своими антеннами.

Для автоматического формирования провалов в результирующей диаграмме направленности можно использовать автокомпенсаторы [42]. Обобщенная структурная схема устройства обработки выходных сигналов приёмных каналов при применении автокомпенсаторов приведена на рис. 6.10б.

Предельно достижимый

(потенциальный) коэффициент подавления

АШП в такой системе (см. (5.55)).![]()

Где Рпо - мощность АШП на входе основного канала АК;

Рп вых АК - мощность АШП на выходе автокомпенсатора;

Д00 - алгебраическое дополнение элемента ρоо= 1 корреляционной матрицы входных помеховых сигналов.

В простейшем случае при п = 1 (один дополнительный канал приёма)

![]()

(6.7)

где - модуль коэффициента взаимной корреляции АШП на входах основного и дополнительного канала АК.

Принципы построения АК активных помех в основном аналогичны принципам построения АК пассивных помех. Однако специфика работы АК активных помех обусловливает ряд дополнительных требований к функциональным узлам и элементам аппаратуры защиты от активных помех на базе автокомпенсаторов. Ниже будут рассмотрены основные из этих требований и способы их обеспечения.

1) Требование к идентичности задержек сигналов в основном и дополнительном каналах приёма. Наличие временного рассогласования каналов приёма приводит к снижению коэффициента взаимной корреляции сигналов АШП на входах АК, а следовательно, и коэффициента подавления.

Требование к допустимому относительному временному сдвигу сигналов на входах сумматора АК определяется теми же соображениями, что и в ЧПАК (см. 5.56).

(6.8)![]()

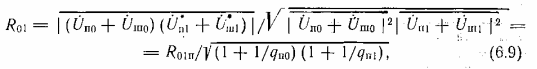

2) Требование к чувствительности дополнительного канала приема. Модуль коэффициента взаимной корреляции сигналов на входах АК с учетом собственных шумов приемных каналов

Где R01п - модуль коэффициента взаимной корреляции АШП (без учета собственных шумов приёмных каналов); qп0 = Рпо/Ршо, qп1 = Рп1/Рш1 - отношение мощности АШП к мощности собственных шумов для соответствующего приёмного канала.

При записи (6.9) учтено, что коэффициент взаимной корреляции собственных шумов приёмных каналов равен нулю.

После подстановки значения R 01 в выражение (6.7) получаем

![]()

(6.10)

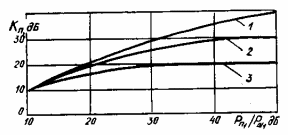

На рис. 6.11 представлено семейство зависимостей коэффициента подавления мешающих шумов от значений qпо и qп1 для случая, когда R01п = 1.

Рис. 6.11. Зависимость коэффициента подавления АШП от отношения помеха – шум в каналах приёма: 1 – при qпо = 40 Дб; 2 – при qпо = 30 Дб; 3 – при qпо = 20 Дб.

Из анализа зависимостей можно сделать вывод; что чувствительность дополнительных каналов приёма должна быть во всяком случае не ниже чувствительности основного канала приёма. Это требование обеспечивается путём включения в дополнительный канал до входа АК тех же элементов, что и в основной (УВЧ, смеситель, ПУПЧ).

-

Требования к коэффициенту усиления антенн дополнительных каналов приёма. Отношение мощности АШП к мощности собственных шумов дополнительного канала приёма можно представить в виде

(6.11)

где Рп - мощность АШП на входе дополнительного канала приёма при условии, что коэффициент усиления антенны равен единице.

G д (Θп) - коэффициент усиления антенны дополнительного канала приёма в направлении на ПАП.

Из соотношения (6.11) видно, что значение параметра qп1 при фиксированной мощности собственных шумов приёмного канала можно увеличить путем увеличения коэффициента усиления антенны дополнительного канала приёма. Это означает, что для получения больших значений Кп необходимо использовать в дополнительных каналах приема остронаправленные антенны.

Выполнение подобного требования связано с увеличением размеров антенны, что не всегда допустимо. Поэтому следует считать вполне приемлемым выполнение условия

![]()

Где Gбок max - максимальный коэффициент усиления антенны основного канала по боковым лепесткам диаграммы.

Дальнейшее увеличение коэффициента усиления G д сравнительно слабо влияет на рост Кп (см. рис. 6.11).

-

Требования к диаграммам, направленности антенн дополнительных каналов приёма. Чтобы система уравнений (6.6) была невырожденной (т. е. чтобы она имела решение), антенны дополнительных каналов приёма должны иметь различные либо амплитудные, либо фазовые диаграммы направленности. Из-за сравнительно низкой направленности этих антенн реализация амплитудных различий представляет собой достаточно сложную задачу. Проще реализовать отличие фазовых диаграмм. Для этого достаточно разнести фазовые центры антенн дополнительных каналов приёма (рис. 6.12).

Рис. 6.12. К вопросу обеспечения требований к диаграммам направленности

антенн дополнительных каналов приёма

Следует, однако, помнить, что разнос фазовых центров антенн приводит к возникновению относительного временного сдвига сигналов АШП на входах приёмных каналов и, следовательно, к снижению реализуемого коэффициента подавления. Этот сдвиг можно оценить по формуле

![]()

где d — расстояние между фазовыми центрами антенн.

Значение δtфц входит в левую часть (6.8) в качестве одной из составляющих.

5) Требование к быстродействию. Динамическая постоянная АК должна удовлетворять условию

![]()

Выполнение левого неравенства исключает возможность ослабления полезного сигнала и повышает запас устойчивости АК. Выполнение правого неравенства обеспечивает возможность компенсации относительных амплитудных и фазовых изменений сигналов АШП на входах каналов приёма, обусловленных вращением антенны РЛС.

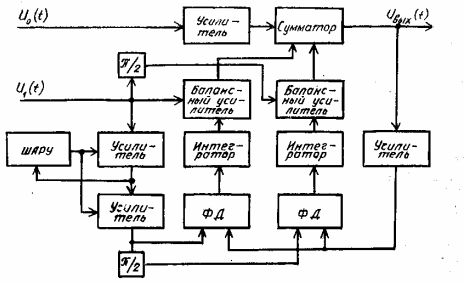

Автокомпенсатор активных помех работает в условиях изменения мощности помехи на его входах в большом диапазоне (десятки децибел). Эта особенность вызывает необходимость Принятия мер по обеспечению требуемого быстродействия АК при малых уровнях помеховых сигналов и исключения самовозбуждения при больших.

Как уже отмечалось (см. 5.10.2), такими мерами являются включение в цепь обратной связи АК усилителя-ограничителя или усилителя с ШАРУ.

В первом случае

усилитель, предшествующий ограничителю,

должен иметь такой коэффициент усиления,

чтобы после ограничения уровень сигнала

обеспечивал заданную скорость настройки

АК.

Рис. 6.13. Квадратурный АК с ШАРУ в цепи обратной связи

Во втором случае (рис. 6.13) схема ШАРУ должна обеспечивать регулирование как назад, так и вперёд, для того, чтобы обеспечить изменение результирующего коэффициента усиления регулируемых усилителей, а следовательно, и коэффициента обратной связи Koс обратно пропорционально мощности помехи на входе дополнительного канала АК.