- •Минский государственный высший авиационный колледж

- •Электрорадиоизмерения

- •Предисловие

- •Введение

- •Тема 1 общие вопросы электрорадиоизмерений

- •Основные сведения о средствах измерений

- •Общие сведения

- •1.1.2 Меры электрических величин

- •1.1.3 Измерительные преобразователи

- •1.1.4 Измерительные приборы, установки и системы

- •Основные свойства и характеристики средств измерений

- •1.2.1 Основные свойства средств измерений

- •Тема 2. Погрешности измерений

- •2.1 Общие сведения о погрешностях измерений

- •2.1.1 Классификация погрешностей измерений

- •2.1.2 Систематические составляющие погрешностей измерения

- •2.1.3 Случайные составляющие погрешностей измерения

- •Тема 3. Измерение тока и напряжения

- •3.1 Общие представления об измерении тока и напряжения

- •3.1.1 Измеряемые параметры тока и напряжения

- •3.1.2 Классификация приборов для измерения тока и напряжения

- •3.1.3 Измерение тока и напряжения с помощью электромеханических приборов Общие сведения об электромеханических приборах

- •Магнитоэлектрические приборы

- •Магнитоэлектрические амперметры

- •Магнитоэлектрические вольтметры

- •Электродинамические приборы

- •Электродинамические амперметры

- •Электродинамические вольтметры

- •Электромагнитные приборы

- •Электростатические приборы

- •3.3 Электронные вольтметры

- •3.3.1 Общие сведения об электронных вольтметрах

- •3.3.2 Аналоговые электронные вольтметры

- •Вольтметры амплитудных значений

- •Вольтметры средневыпрямленных значений

- •Вольтметры среднеквадратических значений

- •3.3.3 Цифровые вольтметры

- •Цифровые вольтметры с времяимпульсным кодированием

- •Тема 4. Измерение мощности электрических сигналов

- •4.1. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока

- •4.1.1 Общие сведения

- •4.1.2 Измерение мощности постоянного тока и переменного тока низкой частоты Измерение мощности постоянного тока

- •Измерение мощности переменного тока низкой частоты

- •4.2 Измерение мощности электрического тока на высоких и сверхвысоких частотах

- •4.2.1 Термоэлектрический метод

- •4.2.2 Метод терморезистора

- •4.2.3 Калориметрический метод

- •4.2.4 Измерение проходящей мощности на основе использования направленных ответвителей

- •4.2.5 Пондеромоторный метод

Магнитоэлектрические амперметры

Магнитоэлектрические амперметры применяются при прямых измерениях постоянного тока путем включения измерительного прибора непосредственно в цепь с измеряемым током Ix. Измерительная схема представлена на рис. 3.3, а, где Rн – сопротивление нагрузочного резистора, Rа – внутреннее сопротивление амперметра, состоящее из сопротивления катушки и токопроводящих пружин.

Рис. 3.3. Схемы включения магнитоэлектрических амперметров

Как видно из рис. 3.3.а, включение амперметра изменяет режим цепи, что приводит к появлению методической погрешности измерения тока ΔIx. Эта погрешность тем меньше, чем меньше потребление амперметром мощности от источника Ux, что в свою очередь зависит от внутреннего сопротивления амперметра Ra.

Для оценки методической погрешности воспользуемся очевидными соотношениями:

Ix

= ;

Iи

=

;

Iи

=

;

;

Здесь Ix – действительное значение тока (до включения амперметра), Iи - результат измерения.

В таком случае, относительная погрешность измерения, связанная с методом измерения определится по формуле

δI

=

=

=

= -

= -

(3.13)

(3.13)

Из 3.13 следует, что значением методической относительной погрешности можно пренебречь только тогда, когда Ra « Rн. Но поскольку такая погрешность систематическая и заранее известна, то она может быть исключена из результата измерений с помощью поправки.

Для расширения предела измерения амперметра используют измерительные шунты, которые представляют собой резистор и включаются параллельно амперметру. Измерительная схема амперметра с шунтом изображена на рис.3.3, б. Для этой схемы справедливы соотношения

Iш = Ix - Ia (3.14)

Iш Rш = Ia Ra

Для того, чтобы рассчитать величину сопротивления шунта необходимо знать, во сколько раз измеряемый ток Ix‗превышает максимально возможный ток амперметра Ia, т.е. необходимо определить коэффициент расширения n = Ix‗/ Ia. Зная величину n и используя соотношения 3.14, получаем

Rш

=

(3.15)

(3.15)

Шунты бывают переносные и встроенные, могут быть также одно-и многопредельные. Требования к шунтам регламентируются ГОСТом.

С помощью амперметров магнитоэлектрической системы можно также измерять очень малые токи. Для этого повышают их чувствительность SI. Конструктивно это выполняют с помощью уменьшения момента противодействия Мп путем замены противодействующих пружин на упругие нити, также увеличением величин В, s и ω. Такие приборы называются гальванометрами.

Магнитоэлектрические вольтметры

Магнитоэлектрические вольтметры образуются из амперметров с помощью добавочных резисторов, включаемых последовательно с измерительным механизмом. Вольтметр подключается к тем точкам цепи, между которыми необходимо измерить напряжение. Схема включения вольтметра изображена на рис. 3.5. На рис. 3.5, а изображена схема измерения для случая, когда значение измеряемого напряжения Ux‗ находится в пределах диапазона измерения вольтметра

Рис. 3.4. Схемы включения вольтметров

Из

рис. 3.4, а видно, что через вольтметр

протекает ток IV

=

Согласно

формуле 3.11 можно записать, что стрелка

измерительного прибора отклонится на

угол

Согласно

формуле 3.11 можно записать, что стрелка

измерительного прибора отклонится на

угол

α

=

=

=

(3.16)

(3.16)

где величина

=

Sv (3.17)

=

Sv (3.17)

по определению (см. формулу для чувствительности прибора) является чувствительностью вольтметра.

Сопоставление формул 3.16, 3.17 и аналогичных для амперметра 3.11, 3.12 показывает, что все свойства и достоинства амперметров распространяются и на вольтметры.

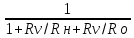

Из рис. 3.4 видно, что за счет шунтирующего действия входного сопротивления вольтметра измеренное значение напряжения Ux всегда меньше действительного его значения. По аналогии с формулами для амперметра (3.14) можно получить выражение для относительной методической погрешности измерения напряжения

δV

= -

(3.18)

(3.18)

Из формулы 3.18 видно, что относительной методической погрешностью δV можно пренебречь при условии, что Rv » Rн и Rv » Rо. Таким образом, чтобы погрешность измерения напряжения была минимальной, необходимо, чтобы входное сопротивление вольтметра было намного больше выходного сопротивления того участка цепи, где оно измеряется. Такая методическая погрешность может быть устранена, но при этом необходимо знать не только сопротивление нагрузки, но и Rо.

Для расширения пределов измерений вольтметров применяются добавочные сопротивления, которые включаются последовательно с вольтметром (рис. 3.4, б). Можно по аналогии с амперметрами доказать, что при известном сопротивлении вольтметра Rv и заданном коэффициенте расширения m = Ux/UV требуемое добавочное сопротивление определяется из соотношения

Rд = Rv(m – 1) (3.19)