- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Глава 1 гигиенические основы охраны здоровья населения. Медицинская профилактика

- •1.1. Методологические основы гигиены

- •1.2. Гигиеническое нормирование воздействие на организм человека факторов окружающей среды

- •1.3. Профилактика: виды, уровни, меры

- •1.4. Концепция факторов риска как научная основа современных представлений о профилактике заболеваний

- •1. Объектами исследования в гигиене являются:

- •Практическая работа Объем самостоятельной работы студента

- •Лабораторная работа Технология донозологической диагностики

- •Глава 2 гигиеническая оценка влияния микроклиматических условий и комплексного воздействия метеорологических факторов на здоровье человека

- •2.1. Строение земной атмосферы. Влияние атмосферного воздуха на здоровье человека

- •2.3. «Роза ветров», понятие, методика составления, гигиеническое значение

- •2.4. Понятие о сезонных и метеотропных заболеваниях. Метеозависимость, принципы профилактики

- •2.5. Понятие о микроклимате. Методы измерения и принципы гигиенического нормирования

- •(Приборы для измерения скорости воздушного потока)

- •Температуры

- •Лабораторная работа Образец протокола проведенных исследований _______, ______

- •Ситуационные задачи Образец решения ситуационной задачи

- •Вариант ответа

- •Глава 3 гигиеническая оценка влияния условий размещения на здоровье человека

- •3.1. Естественная и искусственная вентиляция, виды, гигиеническая характеристика. Показатели чистоты воздуха закрытых помещений

- •3.2. Понятие о световом климате

- •3.3. Геометрический метод оценки естественного освещения

- •1. Каким должно быть время инсоляции при минимальном инсоляционном режиме:

- •Образец протокола проведенных исследований

- •Ситуационные задачи

- •Глава 4

- •Контрольные вопросы из смежных дисциплин

- •Контрольные вопросы по теме занятия

- •4.1. Физиологическое, гигиеническое и эпидемиологическое значение воды

- •4.2. Факторы, определяющие качество природной воды. Классификация. Принципы их гигиенического нормирования. Химический состав воды и его влияние на здоровье и условия жизни людей

- •4.3. Гигиеническая характеристика источников водоснабжения

- •4.4. Основные гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном водоснабжении

- •4.5. Основные гигиенические требования к качеству питьевой воды из нецентрализованных источников

- •4.6. Методы исследования и гигиеническая оценка показателей качества питьевой воды, организация лабораторного контроля

- •1. Что такое централизованная система питьевого водоснабжения:

- •2. Какое содержание нитратов допустимо в питьевой воде при централизованном водоснабжении:

- •Вариант ответа к задаче

- •Глава 5

- •Контрольные вопросы из смежных дисциплин

- •Контрольные вопросы по теме занятия

- •5.1. Основные способы и методы улучшения качества воды

- •5.2. Коагуляция как метод улучшения качества воды, цель, сущность, этапы

- •5.3. Специальные методы обработки воды

- •5.4. Обеззараживание воды

- •5.5. Современные подходы к обеззараживанию воды

- •1. Какова величина остаточного хлора при обеззараживании воды в колодце:

- •Ситуационные задачи

- •Глава 6 гигиенический контроль за энергетической адекватностью и сбалансированностью питания

- •6.1. Понятие энергетического баланса в организме человека

- •6.2. Составные части суточных энерготрат организма человека

- •6.3. Методы определения суточных энергозатрат человека, их характеристика

- •6.4. Хронометражно-табличный метод, методика расчета суточных энерготрат хронометражно-табличным методом

- •6.5. Определение физиологической потребности организма в белках, жирах, углеводах

- •Суточные энерготраты х 11 %

- •Суточные энерготраты х 25 %

- •Суточные энерготраты х 64 %

- •6.6. Обоснование возможности оценки адекватности питания расчетными методами

- •Практическая работа

- •3. Проводим гигиеническую оценку фактического суточного расхода (потребности) энергии и коэффициента физической активности для донозологической диагностики состояния здоровья

- •1. В организме студента вырабатывается в сутки 2500 ккал энергии. Студент занимается в спортивной секции и суточные энергозатраты его составляют 3500 ккал.

- •Глава 7 гигиеническая оценка рационов питания различных возрастных групп населения

- •7.1. Понятие о рациональном питании, физиолого-гигиенические требования к нему

- •7.2. Режим питания, его гигиеническое значение. Требования к режиму питания различных групп населения

- •7.3. Принципы физиологического нормирования питания

- •7.4. Методы изучения и оценки адекватности питания

- •7.5. Методика составления меню-раскладки и расчета по ней калорийности и содержания питательных веществ

- •7.6. Алгоритм расчета и оценки количественного и качественного состава пищевого рациона

- •1. Рацион питания хирурга имеет калорийность 3300 ккал. Суточные энерготраты составляют 3400 ккал. Оцените энергетическую адекватность питания.

- •2. Суточные энерготраты работника умственного труда составляют 2500 ккал. В суточном рационе содержится 50 г белков.

- •3. В рационе питания студента содержится 106 г жиров, его энерготраты в сутки составляют 2800 ккал.

- •4. Военнослужащие воинской части жалуются на недоедание, считая, что не выполняются нормы питания.

- •5. В рационе питания учителя 70 г белков, из них 39 г животного происхождения, 70 г жиров, из них 21 г растительного происхождения, 20 % моносахаридов и 80 % полисахаридов.

- •6. В рационе питания детей 3-х летнего возраста содержится 53 г белков, из них 70 % животного происхождения, 53 г жиров, 1/3 из которых жиры растительного происхождения.

- •7. Суточные энерготраты мужчины в возрасте 65 лет составляют 2000 ккал. В суточном рационе питания содержится 65 г белков, 60 г жиров, 300 г углеводов.

- •Ситуационные задачи Образец решения задачи

- •Решение ситуационных задач

- •Глава 8 гигиеническая оценка статуса питания и обеспеченности организма витаминами а и с

- •8.1. Определение и значимость оценки статуса питания в клинической практике

- •8.2. Классификация статуса питания

- •8.3. Характеристика набора показателей, используемых для оценки статуса питания

- •8.4. Нормативы соматометрических показателей статуса питания

- •Измерении калипером

- •8.5. Основные биохимические показатели, характеризующие статус питания

- •8.6. Гигиеническая оценка обеспеченности организма витаминами

- •8.7. Показатели функционального состояния и адаптационных резервов организма, характеризующие статус питания

- •8.8. Программа изучения статуса питания

- •Задания для самостоятельной работы

- •Протокол оценки основных показателей статуса питания

- •Основные показатели, характеризующие статус питания

- •1. Пищевой статус подводников:

- •Требования к исходному уровню знаний студентов:

- •Контрольные вопросы из смежных дисциплин

- •Контрольные вопросы по теме занятия

- •Учебный материал

- •9.1. Понятие о пищевых отравлениях, их классификация

- •9.2. Пищевые отравления бактериальной природы и их общая характеристика

- •9.3. Профилактика пищевых отравлений бактериальной природы

- •9.4. Микотоксикозы, их профилактика

- •9.5. Пищевые отравления немикробной природы, причины их возникновения и их профилактика

- •9.6. Расследование пищевых отравлений

- •9.7. Роль врача лечебного профиля в диагностике, расследовании и профилактике пищевых отравлений

- •3. Население села использовало в питании перезимовавшее под снегом зерно. Заболевшие стали обращаться в медпункт с жалобами на боли в горле и геморрагическую сыпь на коже.

- •11. Мясо вынужденного забоя животных явилось причиной пищевой токсикоинфекции.

- •12. В детском дошкольном учреждении у детей диагностировано пищевое отравление.

- •Ситуационные задачи

- •Вариант ответа

2.3. «Роза ветров», понятие, методика составления, гигиеническое значение

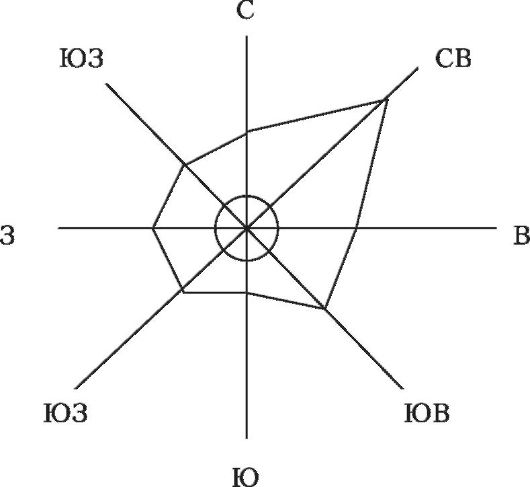

Движение воздуха характеризуется скоростью, направлением, формой (ламинарное, турбулентное) и продолжительностью. Направление различается по сторонам горизонта (откуда дует ветер) и обозначается румбами: северный (N), южный (S), восточный (E) и западный (W), а также всеми промежуточными направлениями (NE, NW, SW, SE). Скорость выражается в метрах за 1 с. Во всех географических районах наблюдается известная повторяемость ветров, для обозначения которой применяется графический метод с нанесением на чертеж так называемой «розы ветров» (рис. 2.1). Для того, чтобы составить ее, необходимо на определенных румбах отложить линии, по длине соответствующие числу и времени наблюдавшихся ветров в процентах к общему числу и времени всех ветров за определенный срок (месяц, год). По полученному изображению судят какие ветры преобладают в данной местности.

Для построения розы ветров от центра графика на основных (N, S, O, W) и промежуточных (N-O, N-W, S-O, S-W) румбах откладывают отрезки в определенном масштабе, соответствующие числу дней в году с данным направлением ветра. Затем концы отрезков по румбам соединяют прямыми линиями. Штиль (отсутствие ветра) обозначают окружностью из центра графика с радиусом, соответствующим числу дней штиля.

Рисунок 2.1 — Роза ветров

На рисунке 2.1 роза ветров указывает на господствующее северо-восточное направление ветров в исследуемой местности в течение года, поэтому жилые дома, аптеки, больницы и детские учреждения следует размещать с наветренной стороны (в северо-восточном направлении), а промышленные предприятия и другие источники загрязнения — с подветренной стороны (в юго-западном направлении). Промышленные предприятия и другие источники негативного влияния на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с санитарной классификацией промышленных предприятий, сооружений и иных объектов в зависимости от степени вредности производства, его мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов.

Роза ветров позволяет правильно осуществлять взаиморасположение и ориентацию жилых и общественных зданий, организаций здравоохранения к промышленным предприятиям. Подвижность воздуха способствует вентиляции жилых кварталов и расположенных там зданий, обуславливает очищение атмосферы от поступающих загрязнений.

2.4. Понятие о сезонных и метеотропных заболеваниях. Метеозависимость, принципы профилактики

Метеотропными называются все виды реакций организма человека, развивающихся под влиянием погодных факторов.

Метеочувствительность (метеолабильность) определяется как способность организма отвечать на действие погодных факторов развитием метеотропной реакции.

Резкие изменения метеорологических и геофизических показателей, прохождение фронта, становление циклона или антициклона, аномальные метеорологические характеристики, различного рода изменения солнечной активности способствуют появлению метеотропных реакций у лиц с повышенной метеочувствительностью. На организм человека влияют не столько установившаяся погода, сколько процесс ее формирования, динамика изменений погодных факторов.

Исследования показали, что выраженность метеочувствительности зависит от формы и стадии заболевания, возраста, пола больного, типа нервной системы, уровня адаптационных возможностей человека.

Диагностика метеочувствительности осуществляется на основании анализа сведений о метеотропных реакциях у самого больного или у его родственников в прошлом (метеопатологический анамнез) и динамического наблюдения за состоянием больного в настоящем. Метеопатологический анамнез подразумевает сопоставление погодных данных с клиническим течением болезни.

Метеотолерантность (метеорезистентность) определяют как обратную метеочувствительности реакцию, т.е. устойчивость организма к воздействию неблагоприятных метеорологических факторов.

Медицинская оценка различных типов погод. Все типы погод разделены на две группы: погоды местного происхождения; погоды, формирующиеся в результате вторжения извне воздушных масс.

Погоды первой группы формируются под влиянием местных физико-географических условий без заметного притока воздушных масс извне. Для типов погод этой группы характерны стойкое нормальное или несколько повышенное атмосферное давление (антициклон), отсутствие ветра (бризы и горно-долинные ветры в расчет не принимаются) и значительных колебаний межсуточной температуры.

Вторую группу составляют типы погод, формирующиеся в результате циклических процессов и прохождения атмосферных фронтов. Им свойственны хорошо выраженные колебания всех метеорологических элементов, наличие ветра, облачность и другие атмосферные явления.

Метеотропные реакции человека наиболее выражены у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения, бронхолегочной системы, нервно-психической системы, кожными заболеваниями и др.

Заболевания органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы:

артериальная гипертензия;

атеросклеротическим кардиосклероз;

стенокардия;

ишемическая болезнь сердца;

вегетососудистая дистония и др.

Большая часть таких больных страдает повышенной метеочувствительностью. Наряду с ухудшением самочувствия и общего состояния у многих больных отмечаются биохимические сдвиги, изменения свертывающей и противосвертывающей системы крови, морфологии кровяных телец, нарушения функции сердечной мышцы.

Бронхолегочные заболевания:

хроническая пневмония;

бронхиты;

трахеобронхиты;

риниты;

бронхиальная астма и др.

Для больных бронхиальной астмой неблагоприятными являются дни, характеризующиеся быстрым прохождением холодного фронта, снижением или повышением атмосферного давления, высокой влажностью и сильным ветром, резкими изменениями электромагнитного поля атмосферы.

Нервно-психические заболевания. При заболеваниях нервной системы на изменения погодных условий чаще реагируют лица с ослаблением основных процессов нервной деятельности. Практически у более половины больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза выявляется повышенная метеочувствительность. Исследования влияния погодных факторов на течение ряда нервно-психических заболеваний показали, что влияние погодных факторов более выражено у больных маниакально-депрессивными психозами. Максимум обострений при депрессивной фазе наблюдается весной и летом, при маниакальной фазе — осенью и зимой.

Другие заболевания: ревматизм, полиартрит, ревматоидный артрит, артралгии, язвенная болезнь желудка, вибрационная болезнь.

У больных с вибрационной болезнью в начальной стадии заболевания метеотропные реакции характеризуются появлением чувства онемения пальцев рук, кистей, повышенной раздражительностью, утомляемостью.

Воздействие метеорологических факторов на больных ревматизмом проявляется при сочетании высокой относительной влажности с резкими колебаниями температуры воздуха, а также при прохождении холодного фронта или фронта вытеснения теплого воздуха холодным. У страдающих ревматизмом хорошо выражен сезонный ритм обострений заболевания.

Наиболее частыми симптомами при ревматических заболеваниях являются усугубление полиартрита, артралгии, учащение сердцебиений, появление аритмии, ухудшение общего самочувствия.

Как и ревматизм, ревматоидный артрит отчетливо выявляется как метеотропное заболевание. Чаще всего они проявляются возникновением болей в патологически измененных суставах, утренней скованностью, повышением температуры, различными вегетативными нарушениями.

Клинические проявления метеотропных реакций при язвенной болезни желудка чаще всего сопровождаются возникновением или усилением самостоятельных болей в области привратника желудка и двенадцатиперстной кишки и в эпигастральной области, развитием диспепсических признаков в виде изжоги, тошноты, реже отрыжки и рвоты, ухудшением общего самочувствия.

Кожные заболевания. Максимум обострений псориаза наблюдается зимой, минимум — летом и осенью. На кожные заболевания особенно неблагоприятно влияют длительные морозы и оттепели, высокая относительная влажность, резкие погодные контрасты.

Погодные факторы влияют также на течение хирургических заболеваний и развитие послеоперационных осложнений. Почти 90 % осложнений после операций на органах дыхательной и сердечнососудистой систем наблюдается в период фронтальной погоды. Хирурги отмечают, что проведение операций при неустойчивой погоде повышает риск осложнений из-за большей вероятности эмболий и послеоперационных кровотечений.

Виды профилактики метеопатии

Разовые профилактики проводят при получении информации о предстоящей неблагоприятной погоде и назначают на 1-2 дня больным со скрытой метеочувствительностью.

Текущие профилактики назначают больным с клинически выраженной формой метеочувствительности, на 3-5 дней. Такую профилактику усиливают во время неблагоприятной погоды.

Сезонные профилактики проводят в виде медикаментозных и немедикаментозных лечебных курсов преимущественно в переходное время года (весна, осень), т.е. когда чаще повторяются периоды неблагоприятной погоды.

Адаптация и акклиматизация. Адаптация — это процесс поддержания нормальной жизнедеятельности, функционального состояния организма, обеспечивающий его сохранение, развитие, работоспособность, максимальную продолжительность жизни в неадекватных условиях природной среды. Приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды при сохранении жизненных функций на оптимальном уровне требует включения дополнительных адаптационных механизмов.

Адаптацию организма человека к новым климатическим условиям обозначают также термином «акклиматизация», понимая под ней сложный социально-биологический процесс, зависящий преимущественно от приспособления к природно-климатическим условиям: холоду, жаре, разреженному воздуху высокогорий и др.