Журнал неврологии и психиатрии / 2007 / NEV_2007_06_06

.pdf

Психические и поведенческие расстройства при идиопатических эпилептиформных фокальных разрядах

Л.Р. ЗЕНКОВ, П.А. КОНСТАНТИНОВ, И.Ю. ШИРЯЕВА, В.Н. МЯСНИКОВ, Э.Б. СИРАЗИТДИНОВА, С.И. ШЕВЕЛЬЧИНСКИЙ

Mental and behavioral disorders in idiopathic focal epileptiform spikes

L.R. ZENKOV, P.A. KONSTANTINOV, I.YU. SHIRYAEVA, V.N. MYASNIKOV, E.B. SIRAZITDINOVA, S.I. SHEVELCHINSKI

Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова и лаборатория клинической нейрофизиологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова; Детская психиатрическая больница ¹6, Москва; Специализированная психоневрологическая больница департамента здравоохранения Краснодарского края

Обследовали 200 детей в возрасте 3—17 лет с психическими, поведенческими и нейропсихологическими расстройствами без эпилептических припадков. Изучали клинические корреляты так называмых «доброкачественных эпилептиформных разрядов детского возраста» — центротемпоральных (роландических) спайков и затылочных спайков. Центротемпоральные спайки наблюдались у 10,6%, затылочные — у 7,5% пациентов. Центротемпоральные спайки наблюдались у детей более старшего возраста, превалировали в левом полушарии и были связаны преимущественно с нарушениями вербальных и языковых функций. Затылочные спайки наблюдались у детей более младшего возраста, преобладали в правом полушарии и были связаны преимущественно с невербальными нейропсихологическими расстройствами. В обеих группах наблюдался широкий спектр поведенческих и психиче- ских нарушений, включая нарушения речи, визуального и пространственного гнозиса, дефицит внимания и гиперактивность, общую задержку психического развития, нарушения поведения, нарушение школьного обучения. В ряде случаев перечисленные расстройства комбинировались. Клинические проявления при обоих видах спайков связывают с их локализацией в коре мозга, функциональной асимметрией полушарий и особенностями созревания мозга ребенка. Считают, что рассмотренные формы патологии следует называть «идиопатические фокальные эпилептиформные разряды детского возраста». Во всех случаях как дети, перенесшие соответствующие формы эпилепсии, так и те, у которых эти эпилептиформные феномены не сопровождаются эпилептическими припадками, подлежат электроэнцефалографическому, нейропсихологическому и педиатрическому обследованию. При выявлении соответствующих расстройств необходимо лечение, направленное на подавление эпилептиформной активности под контролем ЭЭГ. Получены данные, свидетельствующие о том, что это приводит к значительному улучшению школьной адаптации и успеваемости детей. Препаратами выбора являются вальпроевая кислота (депакин хроно), ламотриджин (ламиктал), леветирацетам (кеппра).

Ключевые слова: доброкачественные эпилептиформные разряды детского возраста, психические и поведенческие расстройства.

Clinical correlates of so-called “benign epileptiform spikes in children”, centro-temporal (rolandic) spikes and occipital spikes, have been studied in 200 children, aged 3—17 years, with mental, behavioral and neuropsychological disorders without epileptic seizures (non-paroxysmal epileptic disorders). Centro-temporal spikes prevailing in the left hemisphere were observed in older children and predominantly related to verbal and speech disorders. Occipital spikes were observed in younger children mainly in the right hemisphere being related to non-verbal and neuropsychological disorders. In both groups, a wide spectrum of behavioral and mental disorders including speech as well as visual and functional disorders, attention deficit and hyperactivity, global mental delay, difficulties in study was observed, the disorders being combined in some cases. Clinical symptoms in both types of spikes are thought to be related to their localization in the brain cortex, functional hemisphere asymmetry and peculiarities of the child neurodevelopment. The pathological types presented in the study should be named “idiopathic focal epileptiform spikes in children”. In all cases, both children with respective forms of epilepsy and those with epileptiform phenomena being not combined with epileptic seizures should undergo encephalographic, neuropsychological and pediatric examination. Should the respective disturbances be found, children would need a treatment directed to the EEG-controlled inhibition of epileptiform activity. The data obtained suggest that this treatment improves children school adaptation and school results. The drugs of choice are valproic acid (depakine chrono), lamotrigine (lamictal), levetiracetam (keppra).

Key words: benign epileptiform spikes in children, mental and behavioral disorders.

© Коллектив авторов, 2007

Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova 2007;107:6:39—49

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

39 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

К идиопатическим эпилептиформным фокальным пат- |

коннотации обсуждаемых феноменов в ЭЭГ, является обо- |

||

тернам относят эпилептиформные разряды, характерные для |

значение «идиопатические фокальные эпилептиформные |

||

детской идиопатической доброкачественной эпилепсии с |

разряды (паттерны) детского возраста». |

|

|

центротемпоральными спайками и для детской идиопати- |

На протяжении последних лет опубликованы многочис- |

||

ческой доброкачественной затылочно-долевой эпилепсии с |

ленные работы [2—4, 11—13, 19—21, 27—29, 36, 37, 40, |

||

ранним началом (затылочные спайки, затылочные разря- |

42, 43, 45, 49—51], указывающие на то, что идиопатиче- |

||

ды), хотя они могут наблюдаться и в широком диапазоне |

ские фокальные эпилептиформные разряды (паттерны) дет- |

||

неврологических и психических (не обязательно пароксиз- |

ского возраста как при эпилепсии, так и в отсутствие эпи- |

||

мальных) расстройств, часть из которых отличается злока- |

лептических припадков, нередко сопровождаются значитель- |

||

чественностью [4, 21, 37]. Объединение в одну группу этих |

ными психическими, поведенческими, когнитивными, ней- |

||

электроэнцефалографических феноменов явилось результа- |

ропсихологическими и неврологическими расстройствами, |

||

том выявления определенных черт сходства и вероятной |

которые рассматриваются как прямое следствие эпилепти- |

||

нейропатофизиологической их близости при разных кли- |

ческих разрядов, детектируемых как эпилептиформная ак- |

||

нических формах. Общность черт может быть сведена к сле- |

тивность в ЭЭГ. |

|

|

дующим моментам: 1) вероятное (а в части случаев дока- |

С целью выяснения особенностей клинической |

||

занное) наследственное происхождение, 2) обусловленность |

|||

симптоматики и возможной роли идиопатических |

|||

незрелостью коры и соответственно зависимость от возрас- |

|||

фокальных эпилептиформных разрядов в ее возник- |

|||

та, 3) очевидная этиологическая, патогенетическая, сим- |

|||

новении мы исследовали детей, впервые обративших- |

|||

птоматологическая близость и наличие клинических вари- |

|||

антов, включающих симптоматику, например эпилепсии с |

ся за медицинской помощью по поводу психической, |

||

центротемпоральными спайками и затылочно-долевой эпи- |

поведенческой, нейропсихологической симптомати- |

||

лепсии, 4) сходная для разных форм характерная конфигу- |

ки в отсутствие эпилептических припадков и у кото- |

||

рация эпилептиформного паттерна, 5) обнаружение этих |

рых в процессе обследования были обнаружены в ЭЭГ |

||

эпилептиформных разрядов в определенном проценте слу- |

|||

паттерны, соответствующие критериям центротемпо- |

|||

чаев у, по-видимому, здоровых детей [4, 14, 18]. |

|||

ральных или идиопатических затылочных эпилепти- |

|||

Поскольку исторически впервые в форме «прероланди- |

|||

формных разрядов [4]. |

|

||

ческих спайков» они были описаны у детей без эпилепсии |

|

||

|

|

||

[5, 17], а также в дальнейшем были связаны с «доброкаче- |

|

|

|

ственными» формами эпилепсии, было предложено назва- |

Материал и методы |

|

|

ние «доброкачественные эпилептиформные разряды у де- |

|

||

|

|

||

тей» [4]. Следует сказать, что эти паттерны, как и все эпи- |

Обследовали 200 детей в возрасте 3—17 лет, об- |

||

лептиформные разряды, не обладают строгой специфично- |

|||

ращавшихся в клинику нервных болезней им. А.Я. |

|||

стью, весьма вариабельны и встречаются при разных фор- |

|||

Кожевникова и лабораторию клинической нейрофи- |

|||

мах эпилепсий у пациентов любого возраста [16]. Что каса- |

|||

ется «доброкачественности», то это определение даже в при- |

зиологии ММА им. И.М. Сеченова (Москва), в Дет- |

||

ложении к эпилепсии с центротемпоральными спайками, |

скую психиатрическую больницу ¹6 Москвы и в |

||

очевидно, неправомерно, поскольку в ряде случаев ее тече- |

специализированную психоневрологическую больни- |

||

ние принимает достаточно тяжелый и фармакорезистент- |

цу департамента здравоохранения Краснодарского |

||

ный характер в отношении самих припадков, а кроме того, |

|||

êðàÿ. |

|

||

ó 1/3 пациентов наблюдаются тяжелые психические и пове- |

|

||

денческие нарушения, резко снижающие возможности со- |

Поскольку исследование проводилось в несколь- |

||

ко этапов и в разных учреждениях, то популяции |

|||

циальной адаптации и качество жизни. Кроме того, нет ра- |

|||

пациентов, в которых исследовались центротемпо- |

|||

бот, в которых в катамнестическом исследовании была бы |

|||

доказана асимптоматичность этих разрядов у «здоровых» |

ральные спайки и затылочные эпилептиформные раз- |

||

детей. Напротив, в большом числе наблюдений показано, |

ряды, различались по числу и составу (эти данные |

||

что эти якобы «доброкачественные» разряды сопровожда- |

приведены ниже); 75% пациентов были общими для |

||

ются достаточно тяжелой нейропсихологической, психиче- |

обеих популяций. |

|

|

ской, поведенческой, когнитивной симптоматикой [20, 21, |

|

||

Всем пациентам проводилось общее психиатри- |

|||

36, 45, 50, 51]. Эту позицию разделяет и O. Eeg-Olofson [16], |

|||

ческое и неврологическое обследование, 1/ пациен- |

|||

специально занимавшийся проблемой «доброкачественно- |

|||

|

3 |

||

сти» обсуждаемого паттерна: «Должно подчеркнуть, что ти- |

тов проводилась также компьютерная томография — |

||

рентгеновская и магнитно-резонансная (КТ и МРТ). |

|||

пичный паттерн, наблюдающийся при детской доброкаче- |

|||

ственной эпилепсии с центротемпоральными спайками, ни |

Все пациенты обследовались также логопедом и ме- |

||

в коей мере не специфичен для данного синдрома. Он мо- |

дицинским психологом. Пациентам проводилось стан- |

||

жет наблюдаться при многочисленных разнообразных рас- |

дартное электроэнцефалографическое исследование. |

||

стройствах». Хотя в литературе частные варианты обсуждае- |

70% пациентов, которые по возрастному развитию и |

||

мых паттернов четко привязываются к фокальным эпилеп- |

|||

уровню взаимодействия с исследующим были спо- |

|||

тическим расстройствам — «эпилепсия с центротемпораль- |

|||

собны к обследованию с нагрузкой, проводилась 3- |

|||

ными спайками», «затылочно-долевая эпилепсия», они мо- |

|||

минутная гипервентиляция. Части пациентов с цен- |

|||

гут в разных случаях или у одного и того же пациента в |

|||

тротемпоральными спайками проводился мониторинг |

|||

разных ситуациях наблюдаться и в форме мультифокаль- |

|||

ных нарушений, зеркальных фокусов, билатерально-син- |

ЭЭГ сна. Все пациенты с центротемпоральными и за- |

||

хронных разрядов, напоминающих паттерны абсансов, а |

тылочными эпилептиформными разрядами наблюда- |

||

также в виде электрического эпилептического бессудорож- |

лись от нескольких месяцев до 7 лет, и во всех случа- |

||

ного статуса во сне и бодрствовании. Тем не менее во всех |

ях проводилось динамическое исследование ЭЭГ (от |

||

случаях, связанных с обсуждаемым электрографическим |

|||

3 до 6 раз) в ходе наблюдения и лечения. |

|

||

паттерном эпилептических расстройств, как в клинике, так |

|

||

Пациентам, у которых были обнаружены идио- |

|||

и в ЭЭГ-проявлениях прослеживается четкий фокальный |

|||

патические эпилептиформные разряды, назначали |

|||

(или мультифокальный) компонент. Поэтому, учитывая все |

|||

лечение препаратами вальпроевой кислоты (депакин |

|||

изложенное выше, адекватным обозначением, одновременно |

|||

включающим все клинические и нейрофизиологические |

хроно) под контролем эффекта по ЭЭГ. В случае не- |

||

40 |

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

|

ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ ФОКАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ |

|

достаточной эффективности вальпроата присоединя- |

ка психического развития — у 5 (31%). У 75% наблю- |

|

ли ламотриджин (ламиктал). Три пациента были пе- |

далась комбинация от 2 до 5 из перечисленных рас- |

|

реведены на монотерапию ламикталом. |

стройств. |

|

Результаты и обсуждение |

Аграмматизм как в устной, так и письменной речи |

|

проявлялся у 13 наших пациентов нарушениями пра- |

||

Клинические корреляции центротемпоральных |

вильности произношения слов, согласования паде- |

|

жей существительных и прилагательных, нарушения- |

||

спайков |

||

ми спряжения глаголов и согласования частей про- |

||

|

||

В этой группе были обследованы 150 детей с пси- |

стого предложения или придаточных предложений с |

|

хическими и поведенческими расстройствами в воз- |

главным в сложных предложениях. Аномия — трудно- |

|

расте 3—17 лет, не имевших эпилептических припад- |

сти в назывании предметов и действий. Наблюдалась |

|

ков. У 16 (10,6%) из них при ЭЭГ исследовании были |

у 6 пациентов как часть синдрома дисфазии в более |

|

выявлены центротемпоральные спайки (рис. 1). У 10 |

слабовыраженной форме, а так же, как самостоятель- |

|

пациентов они регистрировались или преобладали в |

ное нарушение, приближающееся к картине амне- |

|

левом полушарии, у 3 —в правой центротемпораль- |

стической афазии. Дисфазия — нарушения речи афа- |

|

ной области, у 3 — наблюдались независимые фоку- |

тического типа, не носящие характера грубой афазии |

|

сы центротемпоральных спайков справа и слева, при- |

и не нарушающие существенно коммуникативные |

|

чем при повторных записях с интервалами в месяцы |

возможности пациента, но вносящие заметный дис- |

|

сторонность менялась. У 3 из 6 обследованных па- |

комфорт в его социальное общение. Дисфатические |

|

циентов обнаружена картина постоянных комплек- |

расстройства, наблюдавшиеся у 19 наших пациентов, |

|

сов спайк—волна в период медленноволнового сна. |

проявлялись как в экспрессивной, так и в рецептив- |

|

У пациентов с центротемпоральными спайками |

ной компонентах речевого общения. |

|

обнаружены следующие виды нарушений: 1) нару- |

Речевые расстройства включали речевую и оро- |

|

шения речи — у 11 (75%); 2) визуального и простран- |

моторную диспраксию (5 пациентов), дис- и аграм- |

|

ственного гнозиса — у 6 (37%); 3) поведения — у 7 |

матизм (7), аномию (3), экспрессивную афазию (3), |

|

(44%); 4) дефицит внимания и гиперактивность — у |

нарушения вербальной памяти (3), дизартрию (2), |

|

6 (37%); 5) аутистичность — у 3 (19%); 6) нарушение |

дислалию (3) и обычно сочетались (или обусловли- |

|

школьного обучения — у 13 (81%); 7) общая задерж- |

вались) с нарушениями нормальных автоматизмов |

|

|

|

|

|

|

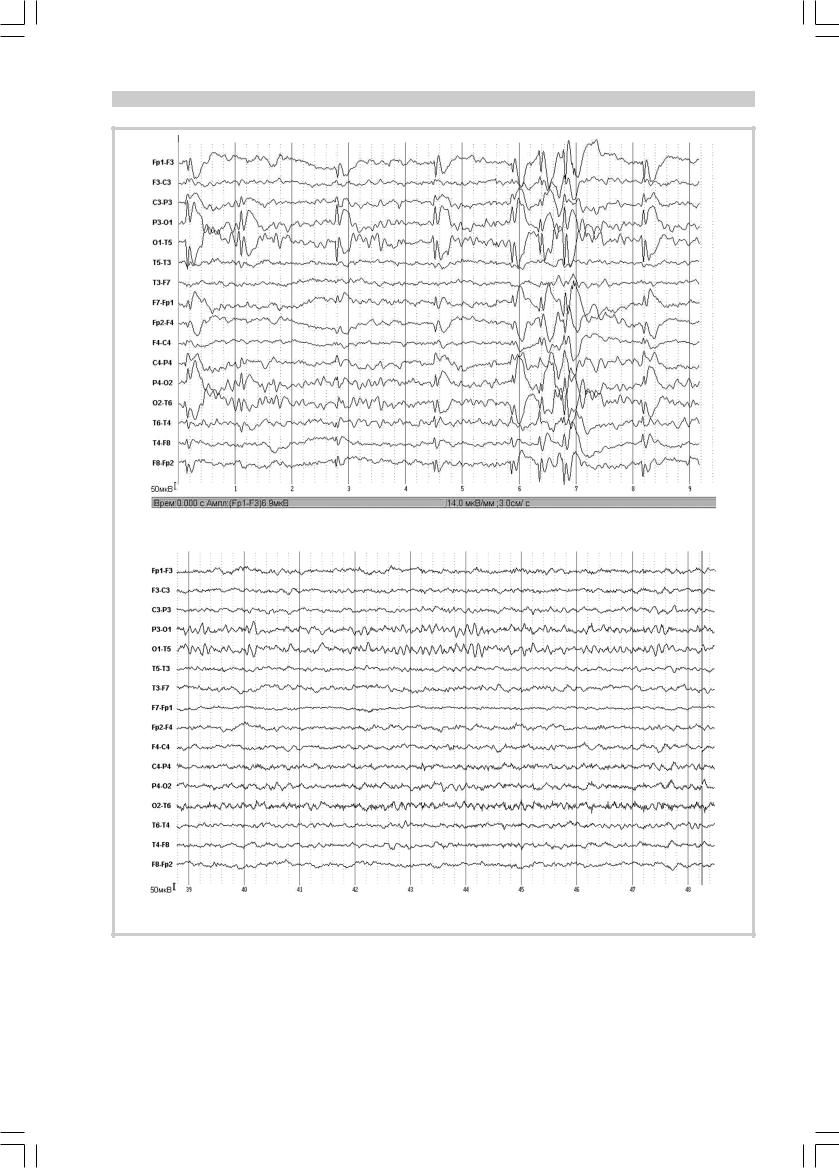

Рис. 1. ЭЭГ пациента Ш.Д., 10 лет, перенесшего в возрасте 5 лет детскую «доброкачественную» эпилепсию с центротемпоральными спайками в правом полушарии и соответственно с левосторонними роландическими фокальными припадками.

В отсутствие лечения припадков не было (и нет) 5 лет. С 8 лет — клиническая картина тяжелых речевых и языковых нарушений, дислексия, дисграфия, нарушения других школьных навыков, поведенческие расстройства. Регулярные серийные острые волны и комплексы острая волна — медленная волна (c амплитудой до 250 мкВ) в левой височно-центральной области (центротемпоральные спайки) и эпизодические единичные независимые острые волны (c амплитудой до 150 мкВ) в правой центральной области. Лечение депакином хроно привело к исчезновению эпилептиформной активности и клиническому улучшению. Очевидна связь появления психических, поведенческих и нейропсихологических расстройств с перемещением фокуса эпилептиформной активности в речевые, коммуникативные и социально значимые зоны левого полушария.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

41 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

оро-лингво-буккальной координации (6), со слюно- |

тротемпоральные спайки, часто двусторонние в виде |

течением (2). У 7 (64%) из 11 пациентов нарушения |

независимых фокусов. |

речи встречались в различных сочетаниях. Локализа- |

Всем пациентам было назначено лечение депа- |

ция центротемпоральных спайков определяла в на- |

кином хроно в дозе 15—30 мг/кг/сут. У 14 пациентов |

ших наблюдениях избирательность нарушения функ- |

на определенном уровне увеличения дозы препарата |

ций, тесно связанных с языковой и вербальной ком- |

под контролем ЭЭГ удалось добиться полного исчез- |

муникацией. На рис. 2 вверху приведена схема рече- |

новения центротемпоральных спайков. К настояще- |

вых зон мозга, а внизу — картирование источников |

му времени на протяжении более 6 мес прослежены |

центротемпоральных спайков, наблюдавшихся у на- |

8 пациентов (6 преимущественно с речевыми нару- |

ших больных с нарушениями речи и функции языка. |

шениями, 2 с поведенческими). Из пациентов с рече- |

Очевидно совпадение локализации на двух схемах и |

выми нарушениями у 2 полностью восстановилась |

привязанность их к перисильвиевой области. |

речь, у 4 значительно улучшилась грамматическая |

Визуально-пространственные нарушения преоб- |

правильность речи и орфография письма, улучши- |

ладали у пациентов с правосторонними или двусто- |

лось чтение, у 2 с речевой диспраксией (поступив- |

ронними фокусами. Поведенческие нарушения про- |

ших с заиканием) значительно улучшилась артику- |

являлись дефицитом внимания, патологической аг- |

ляция, плавность, просодика речи. У 2 пациентов с |

рессивностью, непосещением школы (5 больных), |

поведенческими нарушениями улучшилось поведение |

побегами из дома с многодневным отсутствием (2). |

и успеваемость в школе. |

У 3 пациентов с постоянными комплексами |

Совпадение локализации максимально выражен- |

спайк—волна в период медленноволнового сна были |

ных центротемпоральных спайков с отделами коры, |

выраженные нарушения речи по типу афазии или |

функция которых могла определять имевшиеся у па- |

дисфазии, аграмматизма, нарушения речевой памя- |

циентов нарушения, соответствовала хорошей реак- |

ти, нарушения визуального и пространственного гно- |

ции на противоэпилептическую терапию, направлен- |

зиса, нарушения поведения, дефицит внимания и |

ную на подавление эпилептической активности на |

гиперактивность, у всех была выраженная общая за- |

ЭЭГ. Тесная временная связь между отмечавшимся |

держка развития с расстройствами обучения. В днев- |

регрессом эпилептической активности на ЭЭГ и кли- |

ной ЭЭГ этих пациентов преобладали серийные цен- |

нической симптоматики говорят о ключевой роли |

|

|

|

|

Рис. 2. Схема речевых зон левого полушария мозга (вверху) и картирование источников центротемпоральных спайков (внизу) при центротемпоральных спайках и нарушениях речи и функции языка.

Верхняя височная извилина (Гешеля) представляет первичную слуховую область, производящую первичную обработку нейронального слухового кода, речевое содержание которого декодируется в слуховой ассоциативной речевой области Вернике. В гетормодальной ассоциативной области ангулярной извилины осуществляется извлечение семантического значения слов и ассоциация их с прежним опытом и информацией других модальностей. Для моторной речи информация из ангулярной извилины и области Вернике поступает в интегрирующую моторный план речи ассоциативную речевую область Брока, которая инициирует активность нейронов речевого аппарата в первичной моторной области, иннервирующей мотонейроны к мышцам, участвующим в речевой активности. Эпилептические разряды в любом звене этой системы будут приводить к дезинтеграции нормальных речевых и языковых функций.

42 |

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ ФОКАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ

эпилептической мозговой дисфункции в развитии устойчивой речевой, когнитивной и поведенческой симптоматики при центротемпоральных спайках, не связанных с припадками. Следует отметить, что зна- чительно быстрее (обычно на 3—5-й день стабилизированной дозы лечебного препарата) регрессировали психотическая симптоматика, тревога, агрессивность, дезориентация, расстройства памяти и операционального мышления, в то время как восстановление речи, познавательных процессов, социальная

èпедагогическая адаптация протекали медленно в течение недель, месяцев и лет. Последнее вполне понятно, поскольку эти навыки требуют научения в процессе повседневной жизни, в то время как нормализация эмоциональных, аффективных функций, кратковременной памяти, а также прерывание продуктивной и тревожной симптоматики зависят от активности нейрональных систем лимбико-ретикуляр- ного комплекса, которая, очевидно, восстанавливается сразу по прекращении эпилептической активности.

Хотя речевые и языковые расстройства статисти- чески достоверно чаще наблюдаются при левосторонней или двусторонней локализации эпилептогенного фокуса, они достаточно часто (как и при эпилепти- ческой афазии Ландау—Клеффнера) встречаются и при правосторонних эпилептических разрядах. Это объясняется двусторонним представительством рече- вой функции, особенно в условиях мозговой дезинтеграции, обусловленной постоянно действующим эпилептическим фокусом. Кроме того, в период развития речевых функций особое значение имеет межполушарное взаимодействие, поскольку формирование речи идет как процесс установления семантиче- ских связей между образно-визуальными иконическими знаками, обрабатываемыми в правом полушарии,

èзнаками-символами, обрабатываемыми преимущественно левым полушарием. Наконец, следует также напомнить, что гомотопные речевым зонам левого полушария области правого также связаны со многими аспектами речи, включая просодику, артикуляцию, многие фонетические аспекты, коннотативные функции [1, 44].

Таким образом, возникновение речевых нарушений при поражении перисильвиевых отделов правого полушария у детей не противоречит общей концепции функциональной локализации в мозге. Анализ наших и данных литературы показывает, что центротемпоральные спайки могут являться причиной тяжелых речевых, языковых, познавательных, психи- ческих, поведенческих нарушений у детей без эпилептических припадков [15].

Клинические корреляции затылочных эпилептиформных разрядов и сравнение с центротемпоральными спайками

Среди 200 (150 из них составляли пациенты рассмотренной выше группы с центротемпоральными спайками) обследованных дети в возрасте 3—17 лет без эпилептических припадков, у 15 (7,5%) при ЭЭГ исследовании были выявлены идиопатические затылочные разряды. Затылочные спайки у 13 (87%) пациентов регистрировались или преобладали в правом

полушарии, у 2 — в левой затылочно-теменно-ви- сочной области, у 6 разряды наблюдались справа и слева, причем при повторных записях с интервалами

âнесколько месяцев сторонность менялась. У 8 пациентов эпилептиформная активность из затылочных и задневисочных отделов эпизодически распространялась на передние отведения в виде мультифокальных или генерализованных билатерально-синхронных разрядов. У пациентов с затылочными разрядами обнаружены следующие виды нарушений: общая задержка психического развития у 8 (53%); нарушения поведения у 8 (53%); нарушение визуального и пространственного гнозиса у 6 (40%); дефицит внимания и гиперактивность у 7 (47%); аутистичность у 3 (20%); нарушение школьного обучения у 13 (87%); нарушения речи у 7 (47%). У большинства перечисленные расстройства комбинировались.

R. Nass и соавт. [31] у 7 из 42 обследованных детей с аутистическими расстройствами с регрессией рече- вых и социальных навыков и поведения обнаружили окципитальные спайки. Следует отметить, что у части этих пациентов данных о наличии припадков не было. В обсуждении этих синдромов авторы поместили наблюдавшиеся ими формы патологии в общий континуум с эпилептическими энцефалопатиями — эпилепсией с постоянными разрядами медленный спайк—волна во сне и эпилептической афазией Лан- дау—Клеффнера. Авторы делают вывод: «Хотя окципитальные спайки у маленьких детей рассматриваются как возрастзависимые доброкачественные эпилепсии, их высокая частота в популяции с когнитивными трудностями говорит о причинно-следственных отношениях». Имеется значительное число аргументов в пользу того, что именно затылочные разряды, нарушая сложные процессы зрительной перцепции, могут оказывать деструктивное влияние на исполнительные функции, причем особая роль придается именно дисфункции правого полушария, связанного с целостной обработкой зрительно-пространственной информации, визуальным гнозисом, необходимыми для эвристических операций и творчества [22, 50]. Кроме того, при оценке связи определенных отделов полушарий с их функцией следует помнить, что детский мозг до 7—8 лет не обладает жесткой привязанностью функций к структуре, что определяет его особую пластичность, так что при повреждении какойлибо зоны ее функции могут переходить к соседним, а в норме мозг ребенка работает более целостно (холистически), чем зрелый мозг, поэтому повреждение какого-либо его отдела может, с одной стороны,

âнекоторых случаях не проявляться столь тяжелыми расстройствами как у взрослых, а с другой — эпилептические разряды, исходящие из ограниченной области, могут оказывать гораздо более глобальный деструктивный эффект на мозговые функции. Кроме того, сам характер припадков может также формально не вполне соответствовать топике обнаруживаемых эпилептиформных локальных разрядов в ЭЭГ.

Наши наблюдения говорят о наличии сходства спектра нарушений у детей при 2 рассматриваемых локализациях спайков, но можно отметить и определенные различия при центротемпоральных затылоч- ных спайках. Как видно из табл. 1, обращение за ме-

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

43 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Таблица 1. Частота (в %) различных проявлений заболевания у пациентов с центротемпоральными и затылочными спайками

|

Фокальные разряды |

||

Kлинические проявления |

|

|

|

затылочные |

центротемпоральные |

||

|

|||

|

|

|

|

Спайки справа |

87 |

19 |

|

Спайки слева |

13 |

65 |

|

Общая задержка психического развития |

53 |

31 |

|

Поведенческие расстройства |

53 |

44 |

|

Визуально-пространственные и агностические расстройства |

40 |

37 |

|

Дефицит внимания и гиперактивность |

47 |

37 |

|

Аутизм |

20 |

19 |

|

Школьная дезадаптация |

87 |

81 |

|

Нарушения речи |

47 |

75 |

|

Диспраксия |

20 |

0 |

|

Психотические расстройства |

27 |

0 |

|

|

|

|

|

Таблица 2. Частота (в %) речевых расстройств у пациентов с центротемпоральными и затылочными спайками

|

Фокальные разряды |

||

Вид расстройств речи и функций языка |

|

|

|

затылочные |

центротемпоральные |

||

|

|||

|

|

|

|

Аграмматизм |

29 |

64 |

|

Аномия |

0 |

27 |

|

Экспрессивная афазия |

0 |

27 |

|

Вербальная амнезия |

0 |

27 |

|

Дизартикуляция |

86 |

18 |

|

Общее расстройство речевого развития |

71 |

27 |

|

|

|

|

|

дицинской помощью у детей с затылочными разря- |

повлияло на различия расстройств при центротемпо- |

дами было в большинстве случаев в возрасте до 5 лет |

ральных и затылочных разрядах, поскольку первые |

(в среднем 4,5 года), при центротемпоральных спай- |

преимущественно локализовались в левом, а вторые |

ках — несколько позже, обычно в 6—8 лет (в сред- |

— в правом полушарии. |

нем 7,3 года). Следует отметить не только меньшую |

Обобщение типов нарушений в зависимости от |

частоту речевых и языковых нарушений в группе с |

локализации фокуса представлено в табл. 3. |

затылочными спайками, но и различный характер этих |

Очевидно, это отражает концепцию C. Papavasil- |

расстройств в 2 возрастных группах (см. табл. 1). |

iou [38, 39] о более раннем периоде возникновения |

Из табл. 2 видно, что если при центротемпораль- |

расстройств развития мозга, связанных с затылочны- |

ных спайках расстройства по большей части касались |

ми пароксизмами [43]. Кроме того, сопоставление |

четко очерченных синдромов, связанных с высшими |

характера расстройств показывает, что наиболее вы- |

операциями речевого и языкового функционирова- |

раженные различия касались преобладания в группе |

ния (аграмматизм, аномия, экспрессивная афазия, |

с центротемпоральными спайками нарушений функ- |

вербальная амнезия), то при затылочных разрядах |

ции языка и речи, в то время как в группе с окципи- |

большинство пациентов страдали расстройствами не |

тальными пароксизмами расстройства в большей сте- |

семантических аспектов речи и языка, а нарушения- |

пени касались невербальных функций и общих пове- |

ми функции непосредственной продукции речи — |

денческих и эмоционально-психических расстройств. |

дизартикуляцией, которая сочеталась с недифферен- |

Поскольку повышенные требования именно к вер- |

цированными расстройствами типа «общее расстрой- |

бальной коммуникации характерны для детей школь- |

ство речевого развития». Помимо внутриполушарных |

ного возраста, более позднее обращение к врачу у |

особенностей функциональной локализации, на осо- |

пациентов с центротемпоральными спайками может |

бенности нейропсихологических расстройств важней- |

быть также обусловлено этим фактором. Кроме того, |

шее влияние оказывает локализация фокуса в пра- |

обращает внимание преобладание при затылочных |

вом или левом полушарии, что, как уже отмечалось, |

спайках правосторонней локализации, а при центро- |

44 |

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ ФОКАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ

Таблица 3. Соотношение типов нейропсихологических расстройств с полушарной латерализацией эпилептического фокуса при идиопатических фокальных эпилептиформных разрядах детского возраста

|

|

Полушария |

|

|

Тип нарушения |

|

|

|

|

правое |

правое и левое |

левое |

||

|

||||

|

|

|

|

|

Общая задержка развития |

+ |

+ |

|

|

Поведенческие расстройства |

+ |

+ |

|

|

Аутистические расстройства |

+ |

+ |

|

|

Расстройства школьного обучения |

|

+ |

+ |

|

Дефицит внимания и гиперактивность |

+ |

+ |

|

|

Визуально-пространственная агнозия |

+ |

|

|

|

Аудиторная невербальная агнозия |

+ |

|

|

|

Kонструктивная апраксия |

+ |

|

|

|

Психотические расстройства |

+ |

|

|

|

Рецептивная афазия |

|

|

+ |

|

Моторная афазия (речевая диспраксия) |

|

|

+ |

|

Словесная амнезия |

|

|

+ |

|

Аграмматизм |

|

|

+ |

|

Апросодия |

+ |

|

|

|

Аграфия |

|

|

+ |

|

Алексия |

|

+ |

+ |

|

Дизартикуляция |

+ |

|

|

|

Сигматизм (шепелявость) |

+ |

|

|

|

Общая задержка развития речи |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

темпоральных — левосторонней, что также объясняет большую частоту вербальных нарушений при центротемпоральных спайках (см. рис. 2). Закономерность взаимозависимости фактора возраста, локализации и латерализации эпилептиформных разрядов детского возраста отмечена также при симптоматических и криптогенных эпилепсиях в специальном исследовании A. Kozik [23], который обследовал 511 детей в возрасте от полугода до 18 лет. Автором было показано, что окципитальные, заднетеменные и задневисочные фокусы достоверно преобладают в правом полушарии и у детей младшего возраста, в то время как прероландические эпилептиформные разряды достоверно связаны с левым полушарием и возрастом старше 8 лет [23]. Автор полагает, что эпилептогенность связана с незрелостью коры, а указанная возрастная динамика обусловлена последовательностью созревания сначала правого полушария и задних отделов мозга, а затем левого и прероландических отделов. Аналогичные различия отмечали и С. Casas-Fer- nandez и соавт. [8]. Особенности преобладания рече- вых расстройств при центротемпоральных спайках объясняются также очевидным преобладанием их в левом, а затылочных — в правом полушарии. Последние различия могут объясняться также разным временем созревания функциональных механизмов правого и левого полушария. По данным других исследо-

вателей [17, 21, 25, 26, 32—35], мозг ребенка в более раннем возрасте характеризуется нелатерализованной или преимущественно правополушарной, а в возрасте старше 7—8 лет — левополушарной доминантностью. Кроме того, важнейшую роль в формировании речевых функций играет взаимодействие полушарий, так что правосторонний фокус может оказывать не меньший деструктивный эффект, чем левосторонний [46].

В табл. 3 приведены основные тенденции, поскольку практически все виды нарушений, хотя и с разной частотой, встречались при фокусах в любом полушарии. Правое и левое включают расстройства в основном с равной частотой встречавшихся при обеих латерализациях. Если при этом «+» стоит в графе отдельного полушария, значит, частота данного расстройства несколько чаще наблюдается при фокусе в этом полушарии. Из таблицы видно, что эпилептиче- ский фокус в правом полушарии вызывал чаще расстройства невербальных функций, а в отношении речи

— ее аспектов, связанных не с семантическим содержанием, а со звукопередачей и пониманием просодических (интонационных) аспектов речи.

Нарушения более общего недифференцированного характера, включающие многочисленные когнитивные и психические функции (психотические расстройства, аутистические расстройства, расстройства

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

45 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

поведения, общую задержку развития и речи), на- |

му, в значительной степени обусловленные трудностями |

|

блюдались одинаково часто при правосторонних и |

словесного общения. |

|

левосторонних фокусах или несколько чаще при фо- |

В неврологическом статусе отклонения не выявляются, |

|

за исключением орофациальной сферы. Выявляется синдром |

||

кусах справа, что также согласуется с известными |

||

глосс-орофациальной диспраксии: не может свистеть, щел- |

||

особенностями правого полушария, характеризующе- |

||

кать языком и выполнять четкие быстрые повторные высо- |

||

гося более «холистическим» типом нейрональной ор- |

||

вывания языка, альтернирующие движения облизывания губ, |

||

ганизации [1]. |

||

издавать губами звуки лопающихся пузырьков и др. |

||

Таким образом, как при окципитальных, так и |

Спонтанной речи избегает. При настойчивой просьбе |

|

при центротемпоральных спайках весь комплекс кли- |

описать собственные трудности отвечает крайне медленно, |

|

нических проявлений достаточно адекватно объясня- |

монотонно, подставляя через короткие паузы один звук к |

|

ется особенностями локализации соответствующих |

другому: «Й-а ... ... н-е ... ... м-о-г-у ... ...г-о-в-о-р-и-т-ь ... ... т-а- |

|

à-êý ... ... á-ûû-ñ-ò-ð-î ... ... êý-à-êý ... ... ì-í-å ... õ-î-÷-å-ò-ñ-ÿ...». |

||

функций в коре мозга, функциональной асимметри- |

||

Отсутствует слитность, плавность и беглость речи. Отмечает- |

||

ей полушарий и особенностями созревания мозга ре- |

||

ся сигматизм (неправильное произношение свистящих и |

||

бенка [1, 6, 47, 48]. |

||

шипящих — шепелявость) и дезартикуляция. Практически |

||

Приводим типичный случай комбинированных рас- |

||

невозможно повторение несловесных звукосочетаний, пере- |

||

стройств речи, функции языка и поведенческих рас- |

||

межающихся с похожими фонетически словами. При письме |

||

стройств при резистентных к монотерапии и мигриро- |

отмечаются тяжелые нарушения орфографии, нередко пи- |

|

вавших в процессе лечения идиопатических фокальных |

шет слитно два отдельных слова или разрывает сложные сло- |

|

эпилептиформных разрядах детского возраста. |

ва на два отдельных. Систематически путает гласные буквы, |

|

Больной А.Д., мальчик 7 лет. Жалобы на заикание поя- |

обозначающие фонетически сходные звуки. |

|

На ЭЭГ — постоянный фокус эпилептиформных раз- |

||

вились впервые в возрасте 5,5 лет. Затем они постепенно |

||

рядов спайк-волна в левой задневисочной области ампли- |

||

усилились и к моменту обследования достигли степени, |

||

тудой до 450 мкВ и повторяющиеся каждые 20—40 с неред- |

||

практически исключающей речь. Ранний анамнез без осо- |

||

ко серийные разряды генерализованных билатерально-син- |

||

бенностей, общее развитие, за исключением речи, соот- |

||

хронных комплексов острая волна — медленная волна |

||

ветствует возрасту. Учится во II классе общеобразователь- |

||

(с амплитудой до 1100 мкВ), распространяющиеся на цен- |

||

ной школы, по всем предметам успевает на хорошо и от- |

||

тральные, лобные, височные и теменно-затылочные отве- |

||

лично, за исключением русского языка, где трудности оп- |

дения с небольшим амплитудным преобладанием в правой |

|

ределяются речевыми нарушениями. Кроме того, отмечают- |

затылочной области (рис. 3, фрагмент «а»). |

|

ся поведенческие нарушения в виде замкнутости, избега- |

Лечение депакином хроно при постепенном повыше- |

|

ния контакта с людьми за пределами семьи и ближайшего |

нии дозы, подбиравшейся по показателю исчезновения эпи- |

|

домашнего окружения, иногда агрессивности и импульсив- |

лептиформной активности в ЭЭГ до дозы 900 мг/сут, при- |

|

ности реакций с внезапным плачем и бегством, по-видимо- |

вело к восстановлению экспрессивной речи и мотивации к |

à

Рис. 3. Фрагмент «а»: ЭЭГ больного А.Д., 7 лет, с эпилептическим расстройством речи по типу речевой диспраксии, языка, навыков письма и чтения вслух, связанных с идиопатическими эпилептиформными фокальными разрядами детского возраста.

Постоянный фокус эпилептиформных разрядов спайк-волна в левой задневисочной области с амплитудой до 450 мкВ и повторяющиеся каждые 20—40 с нередко серийные разряды генерализованных билатерально-синхронных гигантских комплексов острая волна — медленная волна (с амплитудой до 1100 мкВ), доминирующие в правых теменно-затылочных отведениях и распространяющиеся на центральные, лобные, височные и теменно-затылочные. Обратить внимание на более чем в 10 раз сниженный уровень чувствительности (80 мкВ/мм вместо стандартного 7 мкВ/мм) из-за полной неразборчивости записи (зашкаливание) при нормальном усилении.

См. продолжение рис. 3 на стр. 47

46 |

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ ФОКАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ

á

â

Рис. 3. Продолжение

Фрагмент «б»: ЭЭГ больного А.Д. в 8 лет. Возобновление эпилептиформной активности несмотря на большие дозы вальпроата.

Обилие широко распространенных, явно доминирующих в левой затылочной области острых волн и комплексов острая волна — медленная волна (с амплитудой до 250 мкВ) с периодическими билатерально-синхронными разрядами комплексов острая волна — медленная волна, распространяющимися на затылочные и лобные, включая фронтополярные отведения с двух сторон.

Фрагмент «в»: ЭЭГ больного А.Д. в период лечения комбинацией депакина хроно (в дозе 30 мг/кг/сут) с ламикталом (в дозе 75 мг/сут). ЭЭГ — в пределах нормы. Значительное улучшение речи, школьной успеваемости по русскому языку и литературе, нормализация поведения.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |

47 |

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

речи, улучшилось правописание, однако сохранялась легкая степень апросодии, трудности быстрого чтения и повторения за инструктором чередующихся последовательностей сходных по звучанию слов и несловесных звукосочетаний.

Год спустя возобновились, хотя не в столь тяжелой форме, трудности чтения вслух, появились трудности усвоения предметов, связанных с рисованием, пространст- венно-визуальным оперированием. Значительно ухудшилось поведение по типу эмоциональной нестабильности, дефицита внимания, гиперактивности. Исследование ЭЭГ выявило обилие широко распространенной, но явно доминирующей в левой затылочной области эпилептиформной активности острых волн и комплексов острая волна — медленная волна (с амплитудой до 250 мкВ) с периодическими билатерально-синхронными разрядами комплексов острая волна — медленная волна, распространяющимися на затылочные и лобные, включая фронтополярные с двух сторон (рис. 3, фрагмент «б»). Увеличение дозы депакина хроно до 1200 мг/сут дало концентрацию вальпроевой кислоты в плазме крови до и 2 ч спустя после приема утренней дозы депакина — 98,87 и 133,41 мг/л соответственно при сохранении эпилептиформной активности в ЭЭГ, что делало дальнейшее увеличение дозы вальпроата бесполезным. Присоединение ламиктала в дозе 75 мг/кг/сут с одновременным возвращением к дозе депакина 900 мг/сут привело к полной нормализации ЭЭГ и значительному улучшению клинической картины (рис. 3, фрагмент «в»). Значительно улуч- шились поведение, речь, школьная успеваемость по русскому языку и литературе и по другим предметам.

Таким образом, как в популяционных, так и в индивидуальных наблюдениях церебральных расстройств, связанных с идиопатическими фокальными эпилептиформными разрядами, выявляется обусловленность особенностей их проявлений функциональной локализацией и латерализацией мозга. Просматривается связь проявлений дисфункции с последовательностью онтогенетического созревания мозга в норме: период младенчества характеризуется недифференцированностью латерализации, возраст дошкольного детства — «правополушарной» доминантностью, школьный — «левополушарной» [48]. Эти данные перекликаются с полученными нами ранее на основе изучения петроглифического материала (наскальных рисунков) результатами по исследованию филогене-

за когнитивной функциональной межполушарной асимметрии мозга у человека. Было показано, что функциональная латерализация полушарий возникает в период перехода от палеолита к неолиту и энеолиту, что связано с усложнением социальной структуры, разделением труда, появлением развитой архитектуры и совершенных орудий, формированием осознаваемой и неосозноваемой сфер психики и вербального языка. Соответственно этому выделяются специализированные право- и левополушарные сферы обработки информации, мышления, сознания и бессознательного [1, 47, 48].

В практическом плане надо признать, что не следует априорно идиопатические фокальные эпилептиформные разряды детского возраста считать «доброкачественными». Во всех случаях требуется внимательное отношение как к детям, перенесшим соответствующие формы эпилепсии, так и к тем, у которых эти эпилептиформные феномены не сопровождаются эпилептическими припадками. Необходим контроль ЭЭГ и специальное нейропсихологическое педиатри- ческое обследование, особенно в непосредственном предшкольном периоде. Нейропсихологическое исследование закономерно выявляет серьезные нарушения когнитивных функций, не замечаемые из-за семейной толерантности и связанные с эпилептиформными разрядами в функционально значимых зонах мозга. Эти случаи требуют настойчивого лечения в основном вальпроевой кислотой, направленного на подавление эпилептиформной активности под контролем ЭЭГ, что приводит к значительному улучшению школьной адаптации и успеваемости. Дети с психическими и поведенческими расстройствами без припадков, особенно при внезапном появлении этих расстройств, требуют исследования ЭЭГ, желательно с мониторингом в периоде сна, если ЭЭГ бодрствования не выявляет существенной патологии. При выявлении типичной эпилептиформной активности по типу идиопатических фокальных эпилептиформных разрядов препаратами выбора являются вальпроевая кислота, ламотриджин, леветирацетам (кеппра) [7, 9, 10, 24, 41].

ЛИТЕРАТУРА

1.Зенков Л.Р. Некоторые аспекты семиотической структуры и функциональной организации «правополушарного» мышления. В кн.: Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. Тбилиси: Метцниереба 1978; 1: 740—750.

2.Зенков Л.Р., Притыко А.Г. Фармакорезистентные эпилепсии. М: Медпресс 2003.

3.Зенков Л.Р., Шевельчинский С.И., Константинов П.А. и др. Бессудорожные эпилептические энцефалопатии, аутизм и другие расстройства психического развития. Аутизм и нарушения развития 2004; 1: 2—19.

4.Мухин К.Ю., Петрухин А.С., Глухова Л.Ю. Эпилепсия. Атлас электроэнцефалографической диагностики. М: Альварес Паблишинг 2004.

5.Beaussart M., Loiseau P., Roger J. The discovery of ‘benign rolandic epilepsy’. Genetic of focal epilepsies: Clinical aspects and molecular biology. In: S.F. Bercovic, P.Genton, E. Hirsch, F. Picard (eds.). John Libbey & Company Ltd 1999; 3—6.

6.Besag F.M.C. The EEG and learning disability. In: M.R. Trimble (ed.). Learning disability and epilepsy: an integrative approach. Clarius Press Ltd 2003; 122—131.

7.Binnie D.B. Lamotrigine. In: J. Engel, T.A. Pedley (eds.). Epilepsy. A comprehensive textbook.Philadelphia— New York: Lippencott-Raven 1997; 1531—1540.

8.Casas-Fernandez C., Belmonte-Aviles F., Fernandez-Fernandez M.V. et al. Transient cognitive disorder from sub clinical paroxysmal EEG activity. Rev Neurol 2002; 35: Suppl 1: S21—29.

9.Coppola G., Federico R., Auricchio G. et al. Levetiracetam as monotherapy in newly diagnosed benign rolandic seizueres in children: an open-label pilot trial. Epilepsia 2005; 46: Suppl 6: 102—103.

10.Cramer J.A., Van Hamee G., Sadzot B. Positive impact of adjunctive levetiracetam health-related quality of life in patients with partial epilepsy. Epilepsia 2005; 46: Suppl 6: 106—107.

11.De Marco P., Negrin P. Parietal focal spikes evoked by contralateral tactile somatotopic stimulation in four non-epileptic subjects. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1973; 34: 308—312.

12.De Marco P., Tassinari C.A. Extreme somatosensory evoked potentials (ESEP): an EEG sign forecasting the possible occurrence of seizures in children. Epilepsia 1981; 22: 269—575.

13.Deonna T., Beaumanoir A., Gaillard F. Acquired aphasia in childhood with seizure disorder: a heterogeneous syndrome. Neuropadiatrie 1977;

8:263—270.

48 |

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 6, 2007 |