- •Введение

- •Человек и среда обитания

- •Характерные состояния системы “человек-среда обитания”

- •Раздел 1. Анатомо-физиологическое воздействие на человека вредных факторов

- •Основы физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности

- •1.1.2. Классификация основных форм деятельности человека

- •1.1.3. Режимы труда и отдыха

- •1.1.4. Эргономика и инженерная психология. Техническая эстетика

- •1.1.5. Рациональная организация рабочего места

- •1.1.6. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

- •Критерии комфортности

- •Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду

- •1.3.1. Классификация негативных факторов

- •1.4. Критерии безопасности

- •Раздел 2. Безопасность технических систем

- •2.1. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей

- •2.1.1. Качественный и количественный анализ опасностей

- •2.1.2. Вероятностный расчёт чрезвычайного происшествия

- •2.1.3. Электрический ток, воздействие на человека, пороговое значение, схемы включения человека в сеть

- •2.2. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем

- •2.2.1. Общие требования безопасности технических средств и процессов

- •2.2.2. Экспертиза безопасности оборудования и процессов

- •2.2.3. Методы защиты от опасностей

- •2.2.4. Способы повышения электробезопасности

- •2.2.5. Освидетельствование и испытание машин и оборудования

- •2.2.6. Средства защиты от опасных зон

- •2.3. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

- •Раздел 3. Правовые и организационные вопросы безопасности жизнедеятельности

- •3.1. Управление безопасностью жизнедеятельности

- •3.2.1. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах

- •3.2.2. Законодательство о труде

- •3.1.3. Система управления охраной труда (суот) в Российской Федерации

- •3.1.4. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по от

- •3.1.5. Льготы и компенсации за работу во вредных и опасных условиях

- •3.1.6. Страхование техногенных рисков

- •3.1.7. Управление в чрезвычайных ситуациях. Законные и подзаконные акты

- •3.4.1. Профессиональная подготовка. Медицинское обследование

- •3.4.2. Обучение и инструктаж правилам безопасности

- •3.4.3. Природные возможности человека по восприятию информации

- •3.4.4. Психологические аспекты безопасности работы с видеотерминалами (вдт)

- •3.4.5. Ответственность руководителя и работника за безопасность деятельности

- •Раздел 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях

- •4.1. Чрезвычайные ситуации (чс) мирного и военного времени

- •4.1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени

- •4.1.2. Поражающие факторы чс природного характера

- •4.1.2.1. Стихийные бедствия в литосфере

- •4.1.2.2. Стихийные бедствия в гидросфере

- •4.1.2.3. Стихийные бедствия в атмосфере

- •4.1.3. Природные опасности

- •4.1.4. Поражающие факторы чс военного времени

- •4.1.4.1. Ядерное и нейтронное оружие

- •4.1.4.2. Химическое оружие

- •4.1.4.3. Бактериологическое оружие

- •4.1.4.4. Обычные средства поражения

- •4.1.4.1.5. Психотронное и информационное оружие

- •4.2. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чс

- •4.2.1. Стихийные бедствия и их прогнозирование

- •3.2.2. Оценка и прогнозирование обстановки при применении средств поражения

- •4.3. Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных

- •4.4. Устойчивость функционирования объектов экономики в чс

- •4.4.1. Факторы, влияющие на устойчивость

- •4.4.2. Методика оценки устойчивости отраслей экономики

- •4.4.3. Методика оценки устойчивости персонала

- •4.4.4. Повышение устойчивости объекта

- •4.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

- •4.5.1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы

- •4.5.2. Методика оценки инженерной обстановки

- •4.5.3. Силы и средства для ликвидации последствий чс

- •4.5.4. Прогнозирование последствий чс

- •Раздел 5. Экономический и материальный ущерб от травматизма и чс

- •5.1.1. Экономический ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний

- •5.1.2. Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций

- •5.2. Международное сотрудничество в области безопасности

- •Раздел 6. Особенности защиты и ликвидации последствий чс на объектах отрасли

- •6.1. Особенности обеспечения безопасности в отрасли

- •6.1.1. Травмирующие и вредные факторы

- •6.2. Особенности обеспечения безопасности в машиностроении

- •6.2.1. Безопасность технологических процессов и отдельных видов оборудования

- •6.2.2. Безопасность технологических процессов и отдельных видов оборудования

- •6.3. Особенности обеспечения безопасности в строительстве

- •6.3.1. Вредные факторы в строительстве

- •6.3.2. Профилактика травматизма при эксплуатации строительных машин

- •2. Технический регламент «о требованиях пожарной безопасности».– Федеральный закон рф от 22 июля 2008 г., № 123-фз

- •Глоссарий основных терминов и определений, изучаемых в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

1.1.6. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

Производственная деятельность может осуществляться на открытом воздухе и в помещении. При работе на открытом воздухе на работающих действуют метеоусловия, а на работающих в помещениях - параметры микроклимата.

Метеорологические условия (микроклимат) на производстве - это комплекс физических факторов внешней среды, оказывающих преимущественное влияние на терморегуляцию организма. К ним относятся температура воздуха, его влажность и скорость движения, а также лучистое тепло.

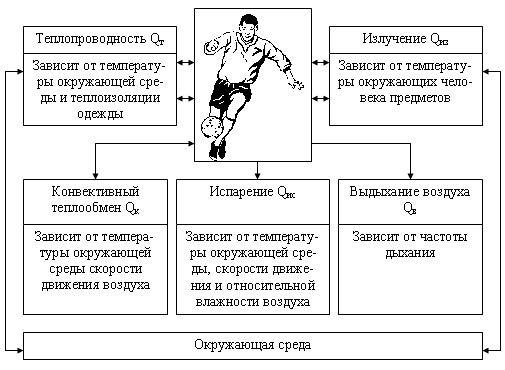

Теплообмен между человеком и окружающей средой представлен рисунком 1.1.13.

Благоприятные метеорологические условия на производстве (комфортный микроклимат) являются важным условием высокопроизводительного труда и профилактики заболеваний.

В случае несоблюдения гигиенических норм микроклимата (дискомфортный микроклимат) снижается работоспособность человека, возрастает опасность появления травм и ряда заболеваний, в том числе и профессиональных. Влияние дискомфортных температур представлено рисунком 1.1.14.

Рис.1.1.13. Теплообмен между человеком и средой

Рис. 1.1.14. Влияние дискомфорта микроклимата на человека

При работе в условиях дискомфортного микроклимата могут наблюдаться различные патологические состояния: гипертермия, гипотермия, тепловой удар, солнечный удар, судорожная болезнь, профессиональная катаракта и др.

Последствия воздействия дискомфортного микроклимата.

Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата установлены санитарными нормами №4088 и ГОСТ 12.1.005"Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования".

Если параметры микроклимата выходят за пределы не только оптимальных, но и допустимых температур, их приводят в соответствие с нормами техническими способами или используют медико-профилактические и индивидуальные защитные меры (рис.1.1.15).

Рис. 1.1.15. Меры защиты от дискомфортной температуры

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое "терморегуляция"?

2. Какие параметры включены в понятие микроклимат?

3. Что понимается под дискомфортным микроклиматом?

4. Что такое гипотермия, гипертермия?

5. К каким последствиям приводит воздействие дискофортных температур?

6. Назовите технические меры защиты от дискомфортных температур.

7. В чем сущность контрольных мер?

8. На какие основные виды подразделяется вентиляция?

9. Что такое аэрация?

10. Перечислите местные системы вентиляции.

11. Как классифицируют отопление?

12. Перечислите приборы контроля микроклимата.

Критерии комфортности

Комфортное состояние жизненного пространства по показателям микроклимата и освещения достигается соблюдением нормативных требований.

В качестве критериев комфортности устанавливают:

- значения температуры воздуха в помещениях,

- его влажности и подвижности (например, ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»).

- соблюдением нормативных требований к естественному и искусственному освещению помещений и территорий (например, СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение»).

- соблюдением нормативных требований к содержанию вредных веществ в воздухе.

Концентрации регламентируют, исходя из предельно допустимых значений концентраций этих веществ в жизненном пространстве:

С < ПДК, или С / ПДК < 1,

где С – концентрация -го вещества в жизненном пространстве;

ПДК — предельно допустимая концентрация -го вещества в жизненном пространстве;

n – число веществ.

Для потоков энергии допустимые значения устанавливаются соотношениями:

I < ПДУ , или I / ПДУ < 1 ,

где I – интенсивность i-го потока энергии;

ПДУ – предельно допустимая интенсивность потока энергии.

Конкретные значения ПДК и ПДУ устанавливаются нормативными актами Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Так, например, применительно к условиям загрязнения производственной и окружающей среды электромагнитными излучениями радиочастотного диапазона действуют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96.

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах регламентированы класс опасности и допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Концентрация каждого вредного вещества в приземном слое не должна превышать максимально разовой предельно допустимой концентрации; т.е. С ПДК , при экспозиции не более 20 мин. Если время воздействия вредного вещества превышает 20 мин, то С < ПДКсс-

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ, обладающих однонаправленным действием, их концентрации должны удовлетворять условию в виде:

![]()